2 0 0 0 OA コンピュータは創作性をもっているか?(上)

- 著者

- 名和 小太郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.777-778, 2008 (Released:2008-02-01)

- 著者

- 田口 真奈 松下 佳代 半澤 礼之

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.269-277, 2011-12-20 (Released:2016-08-08)

- 参考文献数

- 8

2009年度から開始された京都大学文学研究科プレFDプロジェクトのために,ENGESTROM(1994)の「教授の計画と分析のためのフォーム」を改変し,個別作業で利用可能な,教授のデザインとリフレクションのためのワークシートを開発した.授業実施後の研修会で運用した結果,当初想定した本ワークシートの特徴((1)〜(3))のうち,(1)学生の学習の観点から教授をリフレクションし,個々の教授機能をとらえなおすこと,(2)「一斉講義形式」の授業を相対化し,他に多様な選択肢が存在することを理解すること,にとって有効であるとの結論を得た.しかしながら,(1)の今後の教授デザインを検討すること,(2)の多様な選択肢から根拠をもって選択すること,(3)授業を学習サイクルを実現する一連の教授プロセスとしてとらえることには至らず,より体系的なプログラムの開発とコーディネーター教員を巻き込む組織化が課題として残った.

2 0 0 0 OA 13世紀中部イタリアの絵画とビザンティン

- 著者

- 池上 公平 Kohei Ikegami

- 雑誌

- 共立女子大学・共立女子短期大学総合文化研究所紀要 = Bulletin of Center for Interdisciplinary Studies of Science and Culture, Kyoritsu Women's University & Junior College

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.113-124, 2019-02

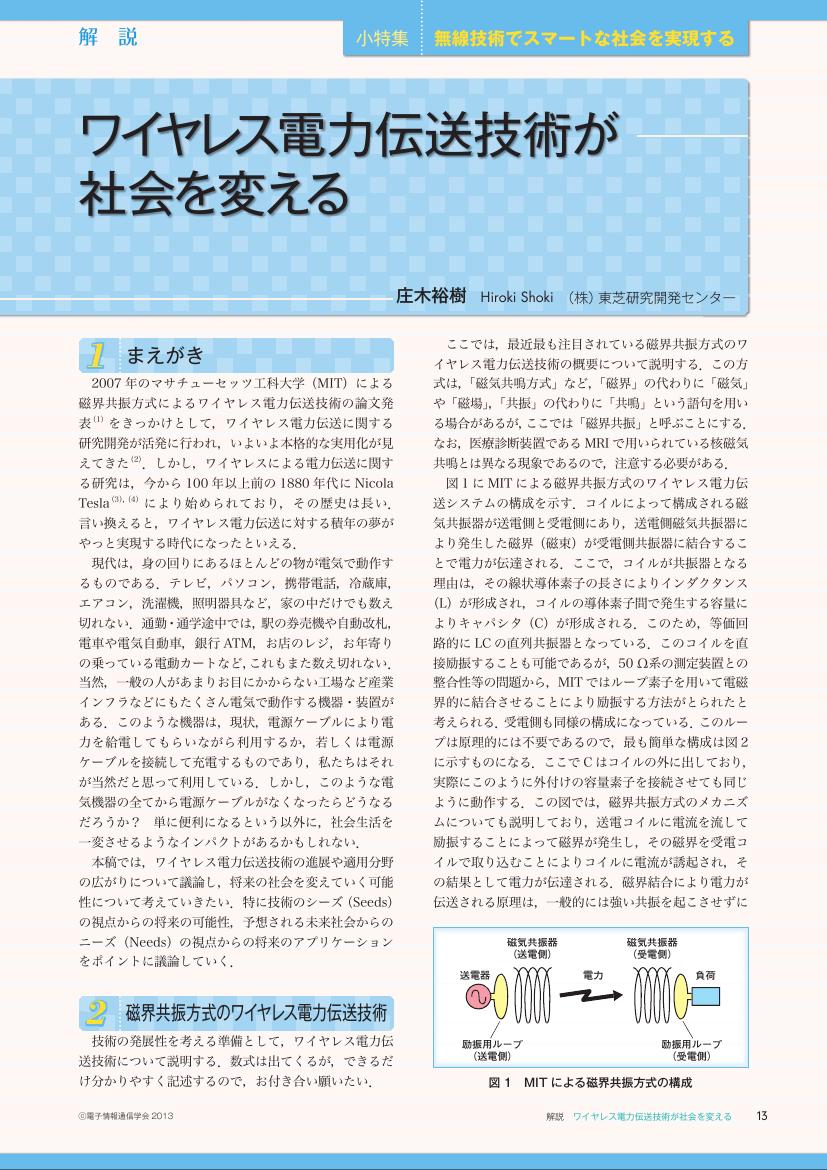

2 0 0 0 OA ワイヤレス電力伝送技術が社会を変える

- 著者

- 庄木 裕樹

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.13-18, 2013-06-01 (Released:2013-09-01)

- 参考文献数

- 13

- 著者

- 馬場 美智子 岡井 有佳

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.610-616, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 3

近年、水害が頻発、激甚化する可能性がある中、河川の氾濫による水害リスクの高まりが懸念され、水害対策へのより一層の取組みが求められている。河川整備による限界がある中、土地利用・建築規制などのソフトな対策も合わせた複合的な水害対策が求められている。そのような状況の中、滋賀県は流域治水条例を制定し、総合的な治水対策に取り組んでいる。本論文では、土地利用・建築規制に焦点をあて、滋賀県の流域治水条例について都市計画制度の側面から分析を行った。また、フランスの水害対策に関わる都市計画と比較し、制度と運用面から(1)適用地域の範囲、(2)一貫した都市計画制度、(3)国と自治体の役割と責務の3点から課題を明らかにした。

- 著者

- 奥田 絵 Kai Okuda

- 雑誌

- KG社会学批評 : KG Sociological Review (ISSN:21870683)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.1-11, 2016-03-24

2 0 0 0 OA 町村敬志著『開発主義の構造と心性――戦後日本がダムでみた夢と現実』

- 著者

- 小内 透

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.623-624, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)

- 被引用文献数

- 1

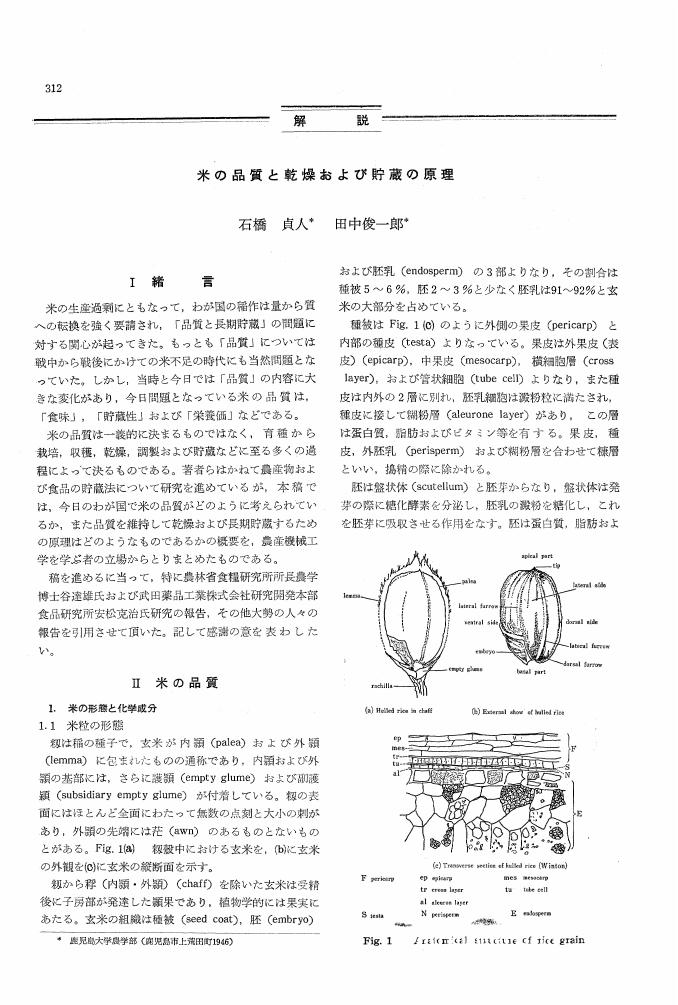

2 0 0 0 OA 米の品質と乾燥および貯蔵の原理

2 0 0 0 昆虫を使った経済実験による意思決定理論の実証

カブトムシの闘争傾向を分析しナッシュ均衡の実証をするために、111頭のカブトムシを各4回(延べ444回)闘争させたデータの分析を行った。そこでは、基準となる個体を設けて、それに対する各個体の闘争傾向を観察することで、体格や頭角長と闘争傾向の関係を個体ごとに整理できた。2種類の戦略を特徴づけるデータが得られたと確信している。ただし、学会報告で受けたコメントから、判別分析の手法を開発する必要があると判断し、その正しい手法を調査した(現在も続行中)。以上とは独立に、カブトムシの体格の決定が、幼虫時の栄養摂取状態にあることを実証するために、幼虫を114匹飼育し、栄養状態を統制し、成虫の体格に与える影響の分析を試みた。だが、大型個体を中心に3割近くが死亡してしまったため、残念ながら分析結果を得ることはできなかった。以上と並行して、信念形成の実証として、コオロギの闘争行動を統制することを試みた。闘争させることはできているが、信念形成をうながすためには、数ヶ月単位で一定期間飼育を続ける必要があり、安定的な飼育を試行した。なお、研究成果を、平成29年10月にバージニア・コモンウェルス大学で開かれた「Economic Science Association (ESA=実験経済学の分野で最も代表的な国際学会)」の北米大会、また、平成29年11月にシドニー大学で開かれた「Behavioural economics: Foundations and applied research」の学会で報告し、非常に有用なコメントを受けた。

2 0 0 0 OA iPS細胞から毛様体を再生し眼疾患を治療する

- 著者

- 鈴間 潔 赤木 忠道 村上 智昭 宇治 彰人 北岡 隆 藤川 亜月茶 築城 英子 松本 牧子 木下 博文 前川 有紀 劉 美智 高見 由美子 浜崎 幸子 高橋 政代

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 挑戦的萌芽研究

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

2011年に故笹井芳樹先生らのグループよりマウスES細胞から網膜を組織として3次元的に再生できることが報告された(Eiraku M, Nature 2011:472:51)。我々は再生された網膜の周辺部に形態学的に毛様体組織と類似した構造があることを発見し、故笹井先生らのグループと共同で毛様体組織を効率的に再生する方法を開発することに成功した。本研究は再生毛様体を眼内に移植することにより眼球癆の治療法開発、同時に房水にサイトカインや細胞生存因子を分泌させるという新しいドラッグデリバリーの方法を応用した眼疾患の治療法開発を目指す。今後は動物モデルへの移植研究を行う予定である。

- 著者

- 大屋 滋

- 出版者

- 慶應義塾大学出版会

- 雑誌

- 教育と医学 (ISSN:04529677)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.4-12, 2011-01

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 航空写真による洪水流の解析

- 著者

- 木下 良作

- 出版者

- JAPAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING

- 雑誌

- 写真測量 (ISSN:05494451)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.1-17, 1967-03-25 (Released:2010-03-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 16 18

The author from 1963 to 1966, in collaboration with the Ministry of Construction, made observations of the movement of flood waters in 13 main rivers in this country, using aerial photogrammetry. Our rivers are characterized by their swift currents and after a typhoon, when the water increases rapidly, the surface of these swift flood currents is covered with foam and there appears, when observed from an aircraft, a difference in hue in the muddiness caused by the macroturbulence. By shortening the time between exposures in the aerial photograph, we were able to measure the water current velocity over the entire surface, using the parallax method (Cameron effect) .Although the distribution of the current velocity over the entire surface at any given moment is extremely complicated, there could be observed a certain common pattern. Upon analysis of this pattern, we could determine a very close similarity to that pattern displayed by the distribution of surface current velocity observed in an experimental flume, where it is known that there are, along the longitudinal axis, parallel cycloidal flows, in which adjacent vortices have opposite directions of rotation.This analysis gives us cause to believe that it may now be possible by aerial photogrammetry not only to measure the current velocity of, but also to understand the structure of turbulence in the flood waters of our swift current rivers, which are otherwise unapproachable. Various basic problems which arise in connection with the measurement of turbulence by photogrammetry are also to be considered.

2 0 0 0 OA 既存ダム貯水池の洪水調節機能向上のための新しい放流方法の提案

- 著者

- 下坂 将史 呉 修一 山田 正 吉川 秀夫

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B (ISSN:18806031)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.106-122, 2009 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

本論文は,ダム貯水池の洪水調節機能向上を目的としダム放流量の新しい決定方法を提案するものである.著者らは従来から,現在まで降った降雨のうち確実にダム貯水池へ流入する量を,実際に流入する以前に放流する事前放流方法を提案している.本論文では,放流開始までの準備時間及び下流懸案地点における水位上昇速度を考慮してダムからの放流シミュレーションを行う.これにより各種法律,施設の放流能力,放流開始までの準備時間を考慮した実務に即した放流が可能な事を示すとともに,洪水低減効果向上のためには放流開始に要する準備時間を短くする必要がある事を示した.また,出水直前のダム貯水位が夏期制限水位以下の場合でも,初期水位低下量を考慮した事前放流を行うことで出水以降には夏期制限水位へと貯水位が回復することを明らかにした.

2 0 0 0 OA 自然災害は経済成長を促進するのか? : 中国のケースに基づいて

- 著者

- 朱 徳峰

- 雑誌

- オイコノミカ (ISSN:03891364)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.119-136, 2010-03-31

本稿は中国の長期的な経済成長と自然災害の関係について実証分析を行った.中国31省をサンプルとし,出生率と一人当たり初期所得をコントロールした上で,長期的一人当たりGDP 成長率と自然災害の頻度の関係をパネルデータを用いて回帰分析を行った.その結果,地質的な災害(地震,地すべりなど)は長期的な経済成長に対しマイナスの関係があるが,気候的な災害(台風など)は経済成長に有意かつプラスの結果が得られ,気候的な災害は資本ストックの蓄積及びTFP の成長を通じて経済成長に影響を与えることが確認された.

2 0 0 0 OA 強風下における建築物の耐震性に関する研究

- 著者

- 平石 久廣 吉益 幸寛 露木 裕史 喜々津 仁密

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.672, pp.259-264, 2012-02-29 (Released:2012-03-07)

- 参考文献数

- 6

This paper studies seismic performance of reinforced concrete buildings under the effect of high wind. Three types of structures of earthquake-resistant construction, damper construction and base isolation construction, two types of seismic force of moderate earthquake and severe earthquake, and three different levels of wind load are investigated.Following items were found through this study; in the case that buildings form plastic hinge mechanism, they deform into one-way and show poor energy consumption, so, their deformation remarkably increases, and this increase is controlled if the damper with the same strength as the wind load is installed in the building.

2 0 0 0 平成5年台風11号による東京の水害の特徴

- 著者

- 佐藤 照子 岸井 徳雄

- 出版者

- 自然災害科学会

- 雑誌

- 自然災害科学 (ISSN:02866021)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.201-212, 1995-12-31

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

Tokyo, the Metropolis of Japan, frequently has suffered from flood disasters, according to urbanization, since late 1950's. The heavy rainfall due to the Typhoon 9311 on August, of which the daily precipitation was 234.5mm, caused damages in Tokyo. The flood disaster caused by the Typhoon were investigated. The number of houses inundated reached 5,191,but its magnitude reduced to one twentieth of that caused by the Typhoon 6604 in 1966. Two hundred million people were affected by the damage of public transportation systems, being attacked weak points of preparedness for flooding : extra rainwater incidentally coming from outside of disaster stricken area and rainwater flowing into construction fields under the ground, resulted in the suspention of train and subway service.

2 0 0 0 OA 大規模水害時における地下鉄等の浸水想定と被害軽減方策の効果分析

- 著者

- 池内 幸司 越智 繁雄 安田 吾郎 岡村 次郎 青野 正志

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.136-147, 2012 (Released:2012-10-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 6

荒川が決壊し大規模な水害が発生した場合における地下鉄等の浸水状況を把握するために,氾濫域にある地下鉄等の出入口及びトンネルにおける止水板,防水扉等の止水施設の設置状況や乗換駅における各路線の接続状況等を把握して浸水シミュレーションモデルを構築し,地上部と地下鉄等の浸水状況の把握を行った.その結果,地下鉄等のトンネルや乗換駅等を通じて地下空間が広範囲に浸水すること,東京駅等において地上部よりも早く地下鉄等のトンネルを通じて氾濫水が到達する場合があること,足立区千住地先で決壊した場合,地上の浸水範囲は局所的であるにもかかわらず都心部を含む広い範囲が水没状態になること,出入口等に応急的な止水対策等を行うことで,浸水区間の減少や浸水開始時間の遅延に対して効果を発揮する場合があることなどが分かった.