1 0 0 0 OA 書評(名尾耕作著『旧約聖書ヘブル語大辞典』(聖文舎、一九八二年、一四八六頁))

- 著者

- 栗谷川 福子

- 出版者

- 日本基督教学会

- 雑誌

- 日本の神学 (ISSN:02854848)

- 巻号頁・発行日

- vol.1984, no.23, pp.90-99, 1984-12-25 (Released:2009-10-23)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 化学工学語彙

- 出版者

- 公益社団法人 化学工学会

- 雑誌

- 化学機械 (ISSN:03684784)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.123-125, 1940-06-10 (Released:2009-07-09)

1 0 0 0 OA 女子大学生における日本食パターンと抑うつ症状の関連

- 著者

- 小林 道 上田 積 千田 奈々

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.141-147, 2016 (Released:2016-11-16)

- 参考文献数

- 29

【目的】日本食パターンは,抑うつ症状に予防的であることが報告されている。しかし,知見は十分でなく,若年層を対象とした研究はほとんどない。本研究では大学生を対象として,日本食パターンと抑うつ症状の関連を明らかにすることを目的とした。【方法】研究対象者は北海道にあるA大学管理栄養士課程の学生とした。調査内容は,年齢等の基本属性及び生活習慣に関する項目,食品摂取量の評価は,簡易式食事歴質問票(BDHQ)を用いた。抑うつ症状はCES-Dを用いて,16点以上を「抑うつ症状あり」とした。日本食パターンは,11種類の食品摂取量を残差法でエネルギー調整後,得点化を行い,その合計点を日本食得点とした。日本食得点と抑うつ症状の関連は,多変量ロジスティック回帰分析を用いて検討した。【結果】質問紙は,女性142名のうち135名から回収した(回収率:95.5%)。そのうち,抑うつ症状が認められた者は,68名(50.3%)であった。多変量ロジスティック回帰分析の結果,日本食得点の低群を1とした場合のオッズ比(95%信頼区間)は,中群でOR:0.30(95%CI:0.11~0.80),高群でOR:0.22(0.08~0.60)であった。【結論】日本食パターンと抑うつ症状の間に負の関連があることが明らかとなった。若年層においては,日本食パターンを意識した食事が,抑うつ症状の予防に役立つ可能性がある。

1 0 0 0 OA トラスツズマブによる分子標的治療が著効した転移性唾液腺導管癌例

- 著者

- 井口 福一郎 谷口 善知 草野 純子 髙橋 由佳 村井 紀彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.8, pp.1108-1114, 2014-08-20 (Released:2014-10-07)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 5

唾液腺導管癌は予後不良な唾液腺悪性腫瘍であり, 遠隔転移再発後の有効な治療法はこれまで知られていなかった. HER2 過剰発現する本腫瘍へトラスツズマブを含む分子標的治療が著効した症例を経験したので報告する. 症例は69歳男性, 原発巣と所属リンパ節への手術, 術後照射の初回治療から半年後に肝, 椎骨への遠隔転移を来した. パクリタキセルとトラスツズマブによる化学療法を行ったところ, 転移巣は肝, 椎骨ともに著明に縮小した. パクリタキセルによる四肢の末梢神経障害が認められた後はトラスツズマブのみの投与を続けているが, 心障害は生じていない. 遠隔転移から3年経過するが再増大は認められず, 在宅で日常生活を送っている.

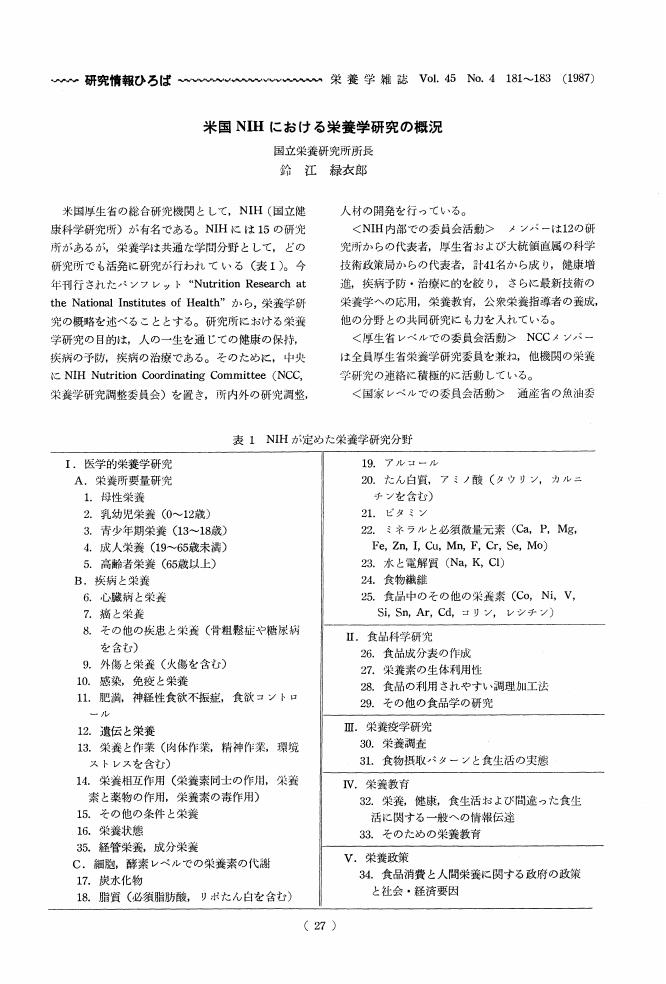

1 0 0 0 OA 米国NIHにおける栄養学研究の概況

- 著者

- 鈴江 緑衣郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.181-183, 1987-08-01 (Released:2010-04-30)

- 著者

- Eon-Tak Choi Yong-Nam Kim Woon-Soo Cho Dong-Kyu Lee

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.11, pp.3149-3152, 2016 (Released:2016-11-29)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 9

[Purpose] This study aims to verify the effects of visual control whole body vibration exercise on balance and gait function of stroke patients. [Subjects and Methods] A total of 22 stroke patients were randomly assigned to two groups; 11 to the experimental group and 11 to the control group. Both groups received 30 minutes of Neuro-developmental treatment 5 times per week for 4 weeks. The experimental group additionally performed 10 minutes of visual control whole body vibration exercise 5 times per week during the 4 weeks. Balance was measured using the Functional Reach Test. Gait was measured using the Timed Up and Go Test. [Results] An in-group comparison in the experimental group showed significant differences in the Functional Reach Test and Timed Up and Go Test. In comparing the groups, the Functional Reach Test and Timed Up and Go Test of the experimental group were more significantly different compared to the control group. [Conclusion] These results suggest that visual control whole body vibration exercise has a positive effect on the balance and gait function of stroke patients.

1 0 0 0 OA 東京数学會社雜誌題言

- 著者

- 神田 孝平

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學會社雑誌 (ISSN:21852642)

- 巻号頁・発行日

- vol.1877, no.1, pp.1-2, 1877 (Released:2010-03-16)

1 0 0 0 OA 誰も教えてくれなかった診断学・中級編

- 著者

- 末松 篤樹 野口 善令 横江 正道 吉見 祐輔 久田 敦史 宮川 慶 吉田 心慈 吉田 紗衣子 渡邊 剛史 井村 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.36-38, 2014 (Released:2014-03-28)

- 参考文献数

- 4

American College of Physicians (ACP) 日本支部年次総会2013において, 「誰も教えてくれなかった診断学・中級編—鑑別診断を絞り込む」をsmall group discussionとして開催した. 症例提示を行い, 鑑別診断から絞り込む思考プロセスを体験するために, マインドマップを利用して疾患の全体像を把握する試みを行った. 参加者からは概ね好評であり, 診断推論を学習する機会を提供し, 診断推論の指導方法も広めることができた. 今後もこのような企画を学会で行い, 診断推論を学ぶ環境を整えていくことが重要と考える.

- 著者

- 須藤 正喜 姚 永昭 菅原 義弘 石川 由加里 加藤 正史

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面真空学会

- 雑誌

- 表面科学学術講演会要旨集 2016年真空・表面科学合同講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.399, 2016 (Released:2016-11-29)

SiCトレンチ型バイポーラデバイスにおいて酸化膜/(11-20)界面近傍の基底面転位の挙動を観察し、その構造を明らかにすることはトレンチ型デバイスの信頼性を向上する上で重要である。本研究では(11-20)A面のn型4H-SiCにおいて電子線誘起電流法、カソードルミネッセンス測定を行うことにより転位と積層欠陥の観察を行い、透過型電子顕微鏡による構造解析を行った。

1 0 0 0 OA 訳経漢文語法初探 I

- 著者

- 伊藤 丈

- 出版者

- 佛教文化学会

- 雑誌

- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)

- 巻号頁・発行日

- vol.1992, no.1, pp.121-137, 1992-12-20 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 動物行動から考える音声言語の起源

- 著者

- 岡ノ谷 一夫

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.367-371, 2016 (Released:2016-11-29)

- 参考文献数

- 6

音声言語はヒトに特有な行動であるが,音声言語を構成する下位機能はヒト以外の動物にも同定可能である.これら下位機能を多様な動物において同定し,それらがどう組み合わされば言語が創発するのかを考えるのが,言語起源の生物心理学的な研究である.ここでは,発声学習,音列分節化,状況分節化の3つの下位機能について,鳥類と齧歯類を用いた研究を紹介する.これら下位機能が融合して音声言語が創発する過程として,相互分節化仮説を紹介する.この仮説では,音声言語の起源として歌を考える.歌が複雑化して多様な社会的状況と対応をもつようになると,複数の状況の共通部分と,歌の共通部分が相互に分節化され,歌の一部が意味をもつようになる.これが繰り返され,音声言語の基盤ができる.

1 0 0 0 健常者における発話速度の調整に伴う構音運動の変化

- 著者

- 内山 美保 藤原 百合 小島 千枝子

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.382-390, 2016 (Released:2016-11-29)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

発話速度の調整に伴う構音運動の変化について明らかにするために,エレクトロパラトグラフィ(EPG)を用いて舌と口蓋の接触動態を分析した.対象は健常者9名.発話課題は「北風と太陽」冒頭の1文とし,語頭に位置する歯茎破裂音/t/について分析した.発話速度の調整には,口頭指示と強制的な発話速度の調整法を用いた計8条件を設定した.その結果,通常の発話に比べ,「ゆっくりと」「口を大きく開けて」と指示した場合と,モーラ指折り法・ペーシングボードを用いた場合に発話速度の低下を認めた.その際,/t/構音時の舌の接触時間の延長と接触範囲の拡大を認めた.ペーシングボードで文節単位に区切った際には,直前の音からわずかに舌の接触のない時間が生じており,時間的なゆとりをもって構音運動が行われたと考えられた.EPGを用いた分析により,発話速度の低下によって構音運動が変わることを客観的に捉えることができた.

1 0 0 0 OA 「保健物理分野の2009 年度博士論文・修士論文・卒業論文一覧」

- 著者

- 大学等教員協議会・編集委員会

- 出版者

- 日本保健物理学会

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.137-140, 2010 (Released:2011-04-02)

- 著者

- 出口 弘

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.59-70, 2016-01-10 (Released:2016-01-30)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 航空レーザによる景観生態学図の作成

- 著者

- 小荒井 衛 吉田 剛司 長澤 良太 中埜 貴元 乙井 康成 日置 佳之 山下 亜紀郎 佐藤 浩 司馬 愛美子 中山 詩織 西 謙一

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.3_16-3_31, 2012 (Released:2015-11-07)

- 参考文献数

- 29

This study develops the way to produce landscape ecological map for estimation of biodiversity using the airborne laser survey (LiDAR survey) data. We produce the landscape ecological map consists of three dimensional vegetation structure and micro topography under the forest using LiDAR. Two study areas were selected. One is the Shiretoko Peninsula (Mt. Rausu and Shiretoko Corp), Hokkaido Island as World Natural Heritage Area of Japan. Another is the Chugoku Mountains (north foots of Mt. Dogo) which are many historical iron sand mining sites (Kanna-Nagashi) as Satoyama Region (secondary forest area).Basic legend of landscape-ecological map consists of ecotopes which are the combination of vegetation classification and landform classification. Vegetation classification is three dimensional vegetation structure classification using high density random points data, detailed DSM (Digital Surface Model) and detailed DEM (Digital Elevation Model) by LiDAR data. Landform classification is micro landform classification using detailed DEM by LiDAR data.Using LiDAR data in summer and autumn seasons, 0.5m grid DSM and DEM in summer and 1 or 2m grid DSM and DEM in autumn are obtained. Vegetation classification has been down using three dimensional vegetation structure detected by the difference between LiDAR data in two seasons. The legend of three dimensional vegetation structure maps consists of the combination of vegetation height, thickness of crown and difference in two seasons (deciduous dingle layer tree, deciduous multi layer tree and evergreen tree). Landform classification has been done by automatic landform classification method combined three categories, such as slope degree, texture (roughness) and convexity of autumn DEM. The results of overlay analysis between vegetation classification and landform classification are as follows: On Shiretoko Peninsula, three dimensional vegetation structures are dominated by site elevation compared with micro landform classification. On Chugoku Mountains, some early deciduous high think crown trees (a kind of nut) are located in historical mining sites (Kanna-Nagashi) with following micro landform categories such as gentle slope, concave and rough texture.Grid size of landscape ecological maps is 4m, because the grid size is corresponding on tree crown size. At first, we produced 1m grid vegetation maps and automated landform classification maps, and then we resampled 4m grid data from 1m grid data. These maps would be introduced as example of LiDAR application for ecological field.

1 0 0 0 OA 訂正とお詫び

- 出版者

- 応用統計学会

- 雑誌

- 応用統計学 (ISSN:02850370)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.70-70, 1990 (Released:2009-06-12)

1 0 0 0 OA イオン交換クロマトグラフィーによる蛋白質の精製(その2)

- 著者

- 船津 軍喜

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.6, pp.352-361, 1969-06-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA 大学初年次生の数学信念の構造

- 著者

- 犬塚 美輪

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.13-25, 2016 (Released:2016-04-11)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 5

本研究では, 学習者が数学をどのような学問だと捉えているかを数学信念と定義した。本研究の目的は, 第1に, その因子構造を明らかにすることである。第2に, 数学信念の個人差を説明する要因を検討することを目的とした。先行研究と予備調査をもとに質問紙を作成し, 本調査では大学1年生762名の回答を分析した。探索的因子分析と確認的因子分析から, 数学信念が「有用性」「思考プロセス」「固定性」「困難性」の4因子によって説明できることを示し, 各因子の負荷の高い4項目を用いた数学信念の構造モデルを採用した。さらに, 性別, 学力(得意度・入試難度), および学習経験(専攻・数学学習経験・受験経験)が, 数学信念の4因子をどの程度説明するか, 共分散構造分析によって分析した。その結果, 学力や学習経験にかかわる変数と数学信念の関連が見られた。具体的には, 数学得意度は, 全ての因子と関連し, 得意度が高いほど有用性や思考プロセスの評定が高く, 固定性や困難度の評定が低かった。また, 入試難度・学習経験と受験経験から思考プロセスには有意な正のパスが示され, 固定性には有意な負のパスが示された。さらに, 専攻が理系であると, 思考プロセスの評定が高かった。一方, 性別と信念の4因子の間に有意なパスは見られなかった。

- 著者

- 増田 宏

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.10, pp.906-909, 2014-10-05 (Released:2014-10-05)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 Key Concepts of ITF-1 & ITF-2 toward Space Education and Outreach for the Benefit of All People

- 著者

- Atsushi YASUDA Hiroki KAMEDA Toshihiro KAMEDA

- 出版者

- (一社)日本航空宇宙学会

- 雑誌

- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN (ISSN:18840485)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.ists30, pp.Pu_7-Pu_14, 2016 (Released:2016-11-26)

- 被引用文献数

- 1

Since the effective satellite-based education and outreach methods has not been clarified so far, we researched satellites in the world and their activities in order to extract essential issues from the viewpoints of successful education and outreach. As the results, we found the following three key points are all required for successful space education and outreach with satellites; "No limit type": the satellite everyone can use, "Participation type": the satellite users can participate in its mission, and "Interaction type": the satellite users can interact each other. Furthermore, as the example to fulfill these key points, we introduce CubeSats, ITF-1 and ITF-2 developed by University of Tsukuba YUI Project, with their missions and activities related with space education and outreach.