1 0 0 0 OA 花岡鉱山松峰坑

- 著者

- 浅海 宣慶 大槻 晃義

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.1160, pp.900-904, 1984-10-25 (Released:2011-07-13)

Matsumine deposit, located in the northern part of Odate basin, Akita Prefecture, is a large scale Kuroko deposit. This deposit was discovered in 1963. The development work was started in July 1964, and the production was started in October 1966, at the rate of 20, 000 tons/month. Current production rate is 40, 000 tons/month, and it is the largest copper supplier in Japan.The Kuroko generally consists of black ore, yellow ore (cupriferous pyrite ore) and siliceous ore. The black ore (Kuroko) is a black coloured ore consisting mainly of sphalerite, garena and barite, and rich in gold and silver, too. The yellow ore is a yellow massive powdery ore comprising mainly chalcopyrite and pyrite. The siliceous ore which is rich in silica is divided into two types, one containing considerable amount of chalcopyrite and pyrite, and the other with a high sphalerite content.The mining method applied is “The underhand cut and fill with artificial roofing”. Once a unit block of ore is mined out in a stope, iron reinforcing bars are laid on the floor, and a 15 percent cemented mortar mixed with mill tailings and volcanic ash is pumped over the bars up to 0.6 meter thickness. Then, the space above the layer is filled with the 3 percent cemented sand slime. This reinforced mortar serves as an artificial roof when ores below are mined next. In 1982, the conventional battery locomotive and tub system was partly replaced by the trackless system with L. H. D.

1 0 0 0 OA 資源としてのイノシシ

- 著者

- 朝日 稔

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.1_27-30, 1985 (Released:2008-10-01)

1 0 0 0 OA ネガティブな夢がうつ状態と日常生活機能に及ぼす影響について

- 著者

- 谷島 郁子 大澤 香織

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.241-241, 2010-03-25 (Released:2011-02-20)

1 0 0 0 OA Lambert-Eaton筋無力症候群および傍腫瘍性小脳変性症を合併した小細胞肺癌の1例

- 著者

- 舟口 祝彦 澤 祥幸 石黒 崇 吉田 勉 大野 康 藤原 久義

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.37-40, 2005 (Released:2006-05-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

背景. 傍腫瘍性神経症候群は癌に随伴する自己免疫学的機序にて発症することが判明しており, 小細胞肺癌はその原因の主たるものの一つである. 今回, 我々はLambert-Eaton筋無力症候群 (LEMS) および傍腫瘍性小脳変性症 (PCD) を合併した小細胞肺癌の1例を経験したので報告する. 症例. 62歳男性. 起立・歩行障害を認め入院. 精査の結果, LEMSおよびPCDを合併した小細胞肺癌と診断した. 全身化学療法 (CBDCA+VP-16) 4コースと同時胸部放射線療法計45 Gyを施行し, complete response (CR) を得た. 筋症状は改善し歩行可能となったが, 小脳症状は残存した. 結論. 小細胞肺癌に対する化学療法および放射線療法によりLEMSは著明に改善したが, PCDは改善を認めなかった.

1 0 0 0 OA 沖縄県離島地域における渇水問題と観光の影響に関する分析

- 著者

- 神谷 大介 赤松 良久 宮良 工

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.I_13-I_18, 2013 (Released:2014-01-21)

- 参考文献数

- 12

沖縄県は亜熱帯海洋性気候に属し,特に小規模な島嶼では元々水資源に乏しかった.1972年の本土復帰以降,種々の水資源開発により水供給可能量は増加してきたが,人口および観光客の増加により,需要量は増加しており,給水制限の可能性を高めている.本研究では沖縄県の離島地域における渇水を地域社会の問題として捉え,水道事業の課題を整理し,水に関わる問題を地域社会との関係で構造化した.さらに,座間味島を対象に,観光客増加と住民の節水のみによる給水制限の回避というシナリオ分析を行った.この結果,さらなる節水は非常に困難であることが示唆された.さらに,キャリングキャパシティの考え方を援用して,水資源からみた島の観光客受け入れ容量について提示した.

- 著者

- Kosuke Morita Kouji Morimoto Daiya Kaji Takahiro Akiyama Sin-ichi Goto Hiromitsu Haba Eiji Ideguchi Rituparna Kanungo Kenji Katori Hiroyuki Koura Hisaaki Kudo Tetsuya Ohnishi Akira Ozawa Toshimi Suda Keisuke Sueki HuShan Xu Takayuki Yamaguchi Akira Yoneda Atsushi Yoshida YuLiang Zhao

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- Journal of the Physical Society of Japan (ISSN:00319015)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.10, pp.2593-2596, 2004-10-15 (Released:2007-07-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 461

The convincing candidate event of the isotope of the 113th element, 278113, and its daughter nuclei, 274111 and 270Mt, were observed, for the first time, in the 209Bi+70Zn reaction at a beam energy of 349.0 MeV with a total dose of 1.7×1019. Alpha decay energies and decay times of the candidates, 278113, 274111, and 270Mt, were (11.68±0.04 MeV, 0.344 ms), (11.15±0.07 MeV, 9.26 ms), and (10.03±0.07 MeV, 7.16 ms), respectively. The production cross section of the isotope was deduced to be 55+150−45 fb (10−39 cm2).

1 0 0 0 OA 3.染色体と遺伝子異常

- 著者

- 谷脇 雅史

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.7, pp.1801-1806, 2011 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 10

染色体・遺伝子異常は,リンパ系腫瘍の病型分類,予後推定,治療選択の指標となる.double-color FISHが臨床検査法として確立しており,とくに,悪性リンパ腫と多発性骨髄腫におけるBCL2-IGH,CCND1-IGH再構成などの特異的IGH転座の検出に欠かせない.染色体分染法で病型特異的異常を単一細胞に検出した場合は,診断的意義を有しているのでクローン性を判定するために間期核FISH法で確認する.

1 0 0 0 OA 福島県川俣町養蚕業および霊山町天蚕業への放射性物質の影響

- 著者

- 加藤 駿 石崎 良祐 三橋 亮太 清水 智恵 島田 順 普後 一

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.1_039-1_042, 2014 (Released:2014-05-26)

- 参考文献数

- 7

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故で,福島県内は放射性物質の甚大な汚染をうけた。桑園とクヌギ畑の土壌,桑やクヌギ葉,幼虫,蛹,繭等の放射性物質濃度の測定,作業環境の空間放射線量等の具体的なデータを収集し,養蚕業や天蚕業に及ぼす放射性物質の影響について考察した。調査地の空間放射線量測定の結果,飼育室内の空間放射線量は,圃場に比較して特段高い値ではなかった。2012年5月と9月測定時の桑園およびクヌギ畑土壌中の放射性Cs濃度は,Cs-134,Cs-137ともに1000Bq/kg以上の値を示していた。しかし,9月時点の桑葉とクヌギ葉の放射性Cs濃度は,いずれも厚生労働省の定める一般食品中の基準値(100Bq/kg)を下回っていた。カイコ幼虫,蛹と繭についてはCs-134,Cs-137ともに検出限界値以下であった。天蚕の繭からはCs-134が20.7Bq/kg,Cs-137は36.3Bq/kg検出された。これらの結果から,福島県での養蚕業あるいは天蚕業への放射性物質の直接的な影響はないと考察した。

- 著者

- Ji-young Lee Jun-Gu Oh Jin Sook Kim Kwang-Won Lee

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.7, pp.1162-1167, 2014-07-01 (Released:2014-07-01)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 14

Advanced glycation end-products (AGEs) have been implicated in the development of diabetic complications. We report the antiglycating activity of chebulic acid (CA), isolated from Terminalia chebula on breaking the cross-links of proteins induced by AGEs and inhibiting the formation of AGEs. Aminoguanidine (AG) reduced 50% of glycated bovine serum albumin (BSA) with glycolaldehyde (glycol-BSA)-induced cross-links of collagen at a concentration of 67.8±2.5 mM, the level of CA required for exerting a similar antiglycating activity was 38.8±0.5 µM. Also, the breaking activity on collagen cross-links induced by glycol-BSA was potent with CA (IC50=1.46±0.05 mM), exhibiting 50-fold stronger breaking activity than with ALT-711, a well-known cross-link breaker (IC50=72.2±2.4 mM). IC50 values of DPPH· scavenging activity for CA and ascorbic acid (AA) were 39.2±4.9 and 19.0±1.2 µg dry matter (DM) mL−1, respectively, and ferric reducing and antioxidant power (FRAP) activities for CA and AA were 4.70±0.06 and 11.4±0.1 mmol/FeSO4·7H2O/g DM, respectively. The chelating activities of CA, AG and ALT711 on copper-catalyzed oxidation of AA were compared, and in increasing order, ALT-711 (IC50 of 1.92±0.20 mM)<CA (IC50 of 0.96±0.07 mM)<AG (0.47±0.05 mM). Thus, CA could be a breaker as well as an inhibitor of AGE cross-linking, the activity of which may be explained in large part by its chelating and antioxidant activities, suggesting that CA may constitute a promising antiglycating candidate in intervening AGE-mediated diabetic complications.

1 0 0 0 OA 非塑性細粒分を含有するさんご礁堆積物の力学特性

- 著者

- 新城 俊也

- 出版者

- 公益社団法人 地盤工学会

- 雑誌

- 地盤工学ジャーナル (ISSN:18806341)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.445-459, 2015 (Released:2015-12-31)

- 参考文献数

- 30

さんご礁堆積物にはさんご砂礫に加えて石灰質生物を起源とする細粒分が含まれている。この研究ではさんご礁堆積物の力学特性に及ぼす非塑性の細粒分の影響を調べるために,細粒分含有率の異なるさんご礁堆積物について,一次元圧密試験および三軸圧縮試験を実施した。圧密試験によると,圧縮指数Ccは0.07~0.13の範囲にあり,また圧密係数cvは,一次圧密が現れる細粒分含有率60%以上のさんご礁堆積物に対して103cm2/dのオーダーの値を示した。細粒分は石灰質のシルト径や粘土径の粒子で構成されているため,細粒分のせん断挙動は砂礫と同様のダイレイタンシー特性を示した。非排水せん断試験によるせん断抵抗角φ´は排水せん断試験によるせん断抵抗角φdに類似し,いずれのせん断抵抗角も細粒分含有率の増加に伴って減少した。非排水せん断強度cuは有効応力比(q/p´)が最大値に達した時点のせん断応力として求めた。それによる非排水強度増加率は細粒分のみの場合に対しcu/p=0.32の関係にある。

1 0 0 0 OA 基調講演

- 出版者

- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科免疫アレルギー (ISSN:09130691)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.18-18, 2013 (Released:2013-06-28)

1 0 0 0 OA 部位特異的ヌクレアーゼを基盤とするゲノム編集技術

- 著者

- 山本 卓 坂本 尚昭 佐久間 哲史

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.75-82, 2014-06-25 (Released:2015-03-10)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

ゲノム編集は,TALENやCRISPR/Cas9などの部位特異的ヌクレアーゼを用いて,細胞内で標的遺伝子を改変する技術である.ゲノム編集を用いることによって,これまで遺伝子改変が難しかった生物種においても遺伝子ノックアウトや遺伝子ノックインが可能となったことから,現在,疾患モデルの培養細胞や動物の作製が競って進められている.本稿では,部位特異的ヌクレアーゼを基盤とするゲノム編集技術の基本原理と研究の現状を紹介する.

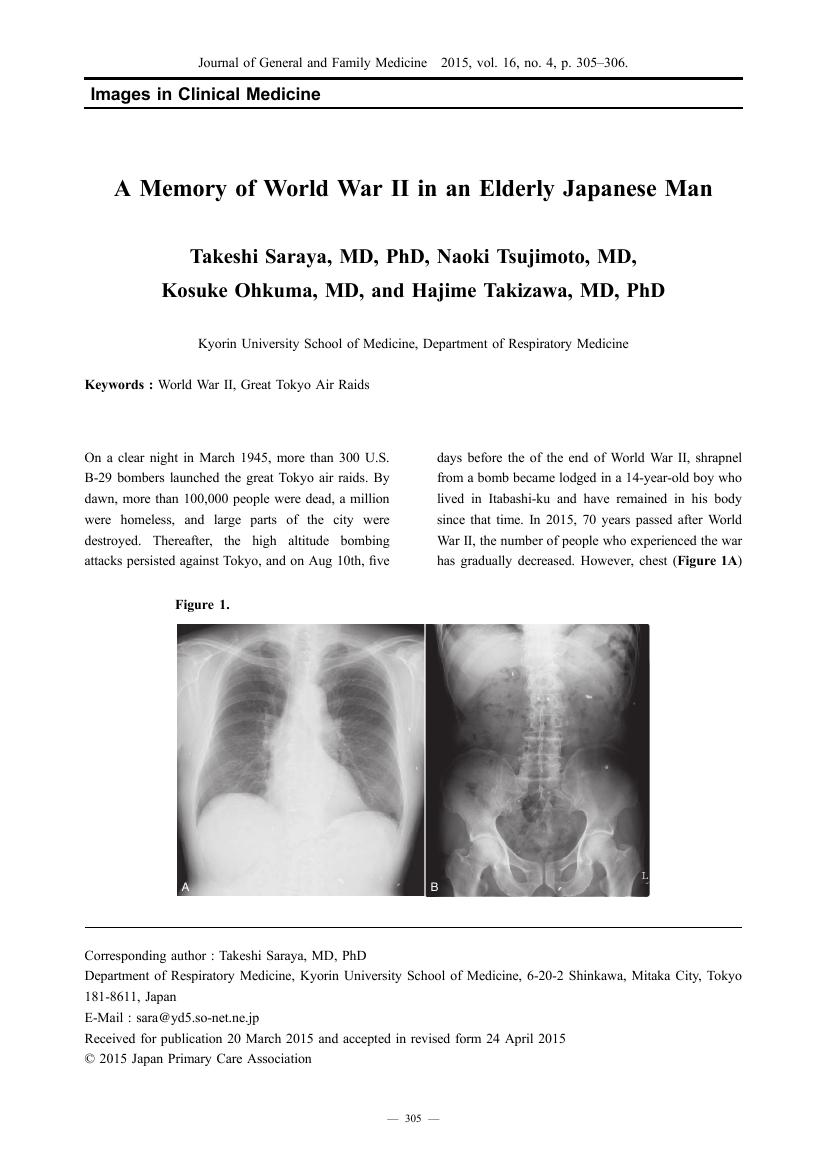

- 著者

- Takeshi Saraya Naoki Tsujimoto Kosuke Ohkuma Hajime Takizawa

- 出版者

- 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- Journal of General and Family Medicine (ISSN:21896577)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.305-306, 2015-12-20 (Released:2015-12-25)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- Mijung KIM Yongsun KIM Seunghoon LEE Minyoung KUK Ah Young KIM Wanhee KIM Oh-Kyeong KWEON

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-0361, (Released:2015-12-27)

- 被引用文献数

- 6

Allogenic adipose-derived mesenchymal stem cells (Ad-MSCs) are an alternative source for cytotherapy owing to their antioxidant and anti-inflammatory effects. Frozen-thawed allogenic Ad-MSCs can be used instantly for this purpose. However, the viability and function of frozen-thawed Ad-MSCs have not been clearly evaluated. The purpose of this study was to compare the viability and function of Ad-MSCs and heme oxygenase-1 (HO-1)-overexpressed Ad-MSCs in vitro after freeze-thawing. The viability, proliferation, antioxidant capacity and mRNA gene expression of growth factors were evaluated. Frozen-thawed cells showed significantly lower viability than fresh cells (77% for Ad-MSCs and 71% for HO-1 Ad-MSCs, P<0.01). However, the proliferation rate of frozen-thawed Ad-MSCs increased and did not differ from that of fresh Ad-MSCs after 3 days of culture. In contrast, the proliferation rate of HO-1-overexpressed Ad-MSCs was lower than that of Ad-MSCs. The mRNA expression levels of TGF-β, HGF and VEGF did not differ between fresh and frozen-thawed Ad-MSCs, but COX-2 and IL-6 had significantly higher mRNA expression in frozen cells than fresh cells (P<0.05). Fresh Ad-MSCs exhibited higher HO-1 mRNA expression than frozen-thawed Ad-MSCs, and fresh HO-1 overexpressed Ad-MSCs exhibited higher than fresh Ad-MSCs (P<0.05). However, there was no significant difference between fresh and frozen HO-1 overexpressed Ad-MSCs. The antioxidant capacity of HO-1-overexpressed Ad-MSCs was significantly higher than that of Ad-MSCs. Cryopreservation of Ad-MSCs negatively affects viability and antioxidant capacity, and HO-1-overexpressed Ad-MSCs might be useful to maximize the effect of Ad-MSCs for cytotherapy.

1 0 0 0 OA 楽観性と悲観性が精神・身体的健康に与える影響のメカニズムの日中比較

- 著者

- 張 珺 外山 美樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.424-433, 2015 (Released:2015-12-25)

- 参考文献数

- 67

- 被引用文献数

- 1 3

This study aimed at examining whether optimism and pessimism, mediated by emotions and coping styles, affects mental and physical health. We contrasted Japanese college students (n = 176, M (age) = 19.67, SD =1.00) with Chinese college students (n = 199, M (age) = 20.45, SD = 2.04), to explore cultural differences. A questionnaire was administered twice, two weeks apart, to the two groups of participants. Results suggested that optimism led to more positive emotions in Chinese participants, which had a positive effect on positive reinterpretation that benefited health, whereas pessimism led to more negative emotions, which had a negative effect on positive reinterpretation and resulted in impaired health. Due to the differences in the self-improvement motivation between Chinese and Japanese students, the influence of pessimism on coping styles is different. Compared to Chinese students, Japanese students had more interdependence of self with others and self-improvement motivation. Hence even when Japanese students score high in pessimism, that may not influence individual approaches to goals.

1 0 0 0 OA 圧力変換型エネルギー回収装置-Pressure Exchanger

- 著者

- 林 茂寿

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.273-278, 2004 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA タンパク質の圧力誘起構造転移の分子メカニズム

- 著者

- 今井 隆志

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.298-299, 2010 (Released:2010-11-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 栄養面から見たアカイエカの卵巣発育および卵数調節機構に関する研究

- 著者

- 内田 桂吉

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第61回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.1, 2009 (Released:2009-06-19)

多くの蚊の雌は吸血によって卵を発育させる。卵巣発育に関わるホルモンについては非常に多くの研究がなされているが、栄養素と卵巣発育の関連についての報告は多くない。そこで血液中の栄養成分、特に消化産物であるアミノ酸に注目し、アミノ酸と卵巣発育の関連、また発育開始後の成熟にいたる卵胞数とアミノ酸の関連について、おもにアカイエカを用い研究を行い、以下のような内容を明らかにした。 卵巣発育開始を促すアミノ酸の作用 吸血後、中腸内での血液の消化吸収にともない体液中のアミノ酸濃度が上昇する。そこで、アミノ酸の混合液を毎時0.083マイクロリッターというごく微量ずつ24時間~48時間にわたって非常にゆっくりと雌蚊の体腔に注入し、吸血によるアミノ酸濃度の上昇と同じ条件を人工的に生じさせたところ、多くの雌で卵巣の発育が引き起こされた。このことから、雌蚊体液中のアミノ酸濃度の上昇が卵巣発育の引き金になると考えられる。蚊の種類を変えて同じアミノ酸微量注入を行ったが、ハマダラカの一部を除き、多くの種で卵巣発育が誘発されたことから、このアミノ酸の効果は蚊に共通したものであると考えられる。 成熟卵数調節機構におけるアミノ酸の役割 上記の微量注入の方法を用い、アミノ酸の濃度、また注入時間を変えて卵巣の発育を調べたところ、成熟に至る卵胞の数は、アミノ酸の濃度の増加、また注入時間の延長にしたがって増加した。このことから、単純ではあるが、成熟卵の数は、卵黄タンパクに利用できる栄養素、主にアミノ酸の供給量によって決まると考えられる。蚊の場合、吸血後、多くの卵胞が一旦発育を開始するが、吸血量、すなわちアミノ酸量によって一部の卵胞が発育途中で退化して「間引き」される。細胞組織学的、また生化学的にこれらの退化する卵胞を調べたところ、卵胞上皮細胞がアポトーシスを起こすこと、また本来胚発生のために卵細胞内に蓄積されたカテプシンなどの細胞内プロテアーゼが、卵細胞自身の退化・消失にはたらいていることも明らかになった。

1 0 0 0 OA Characteristics of a Dwarf Octoploid Mutation Arising from a Nonaploid Persimmon Cultivar

- 著者

- Hiroshi Yakushiji Atsu Yamasaki Shozo Kobayashi Junko Kaneyoshi Akifumi Azuma Hiroyoshi Sugiura Akihiko Sato

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.MI-080, (Released:2015-12-29)

- 被引用文献数

- 4

‘Hasshu’, a dwarf budsport that originated from the leading persimmon cultivar ‘Hiratanenashi’ (Diospyros kaki Thunb.), was discovered in Japan in 2005. Although ‘Hiratanenashi’ is seedless because of anisoploidy (2n = 135 = 9x), ‘Hasshu’ produces some small normal seeds. In this study, we investigated differences in the morphological characteristics of the vegetative organs and fruits and in the ploidy level between ‘Hasshu’ and ‘Hiratanenashi’. The shoot length, internode length, and leaf size of ‘Hasshu’ were smaller than those of ‘Hiratanenashi’. ‘Hasshu’ bore smaller flowers than those of ‘Hiratanenashi’ in late May, and had consistently smaller fruit than ‘Hiratanenashi’ at all fruit development stages. ‘Hasshu’ ripened in late October, similar to ‘Hiratanenashi’. Both ‘Hiratanenashi’ and ‘Hasshu’ are pollination-variant astringent (PVA) cultivars. Except for the deletion of one allele at ssrdk10, no differences were detected between the two cultivars at four simple sequence repeat (SSR) marker loci. By flow cytometric analysis and chromosome observation, we confirmed that ‘Hasshu’ was octoploid (2n = 120 = 8x), indicating that it was both a dwarf and a ploidy-reduction mutation. These results suggest that recovery of the ability to produce some normal seeds by ‘Hasshu’ may have been caused by the change in ploidy from anisoploid to isoploid.

1 0 0 0 OA 糖尿病治療における血糖とHbA1cの相関について―鉄欠乏性貧血に関して―

- 著者

- 中澤 浩二 野末 則夫 甲田 証

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 健康医学 (ISSN:09140328)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.350-353, 2003-12-19 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 6

2型糖尿病患者の治療中に血糖とHbA1cの相互関係の乖離がみられる場合がある。特に鉄欠乏性貧血を呈する場合に多い。今回HbA1cの値に及ぼす鉄代謝に注目し検討した。1)1群は2型糖尿病に鉄欠乏性貧血を合併している患者6例についてHbA1c,血糖,ヘモグロビン(Hb),血清鉄,総鉄結合能(TIBC),不飽和鉄結合能(UIBC),フェリチン等を測定した。2)2群は2型糖尿病で鉄欠乏性貧血を合併して無い患者40例(男24,女16)のHbA1c,血糖,Hb,血清鉄,TIBC,UIBC及びフェリチン等を測定した。3)3群は正常対照群として某企業における女子240例のHbA1c,血糖,Hb,血清鉄等を比較した。4)72ヶ月追跡しえた2型糖尿病貧血合併例1例のHbA1c,血糖,Hb,血清鉄,TIBC,UIBC及びフェリチン等を測定しHbA1cと鉄代謝との関連を観察した。HbA1cとの関連について1)ヘモグロビンとは1群で正の相関(P<0.01)がみられたが2,3群では関連が無かった。2)血糖とは1,2,3群でいずれも正の傾向をしめした。3)血清鉄とは1群の貧血合併例ではHbA1cと負の相関をしめした(P<0.01)。2,3群では関連が無かった。4)TIBCでは1群と正の相関をみた(P<0.05)。5)UIBCとは1群と正の相関をしめした(P<0.01)。6)フェリチンとは1群と2群で負の傾向をしめした。7)長期観察例ではHbA1cと血清鉄に関連がみられた。2型糖尿病患者で鉄欠乏性貧血を呈する者はHbA1cとヘモグロビンとでは正の相関を示し血清鉄との間で負の相関がみられた。鉄剤の投与によりHbA1cは安定し血糖と相互関係の乖離は改善された。