1 0 0 0 OA 無線ネットワークにおけるフロー特性を考慮したQoS制御方式の実装評価

- 著者

- 赤石健一 中村嘉隆 高橋修

- 雑誌

- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2013論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, pp.1780-1787, 2013-07-03

IEEE802.11eEDCAでは,4つの優先度でパケットを区別し,アクセスカテゴリに分け,パケットを優先的に送信することによりQoS制御を実現する.しかし,高優先度内でトラフィックが増大すると通信品質が劣化するという問題がある.これは,トラフィックが増大することによりネットワークが輻輳し,パケットロスが発生しやすくなるためである.本研究では,トラフィックの負荷が高い場合においてQoS保証を実現する方式について検討する.トラフィックが増大し,負荷が高くなった時にアクセスカテゴリの送信キューの使用率に応じた資源の割り当てによってキューの大きさを動的に変更することによって実現する.シミュレーション評価により提案するQoS制御方式の有効性を示す.

- 著者

- 六平 豊 中村 嘉隆 稲村 浩

- 雑誌

- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2017論文集

- 巻号頁・発行日

- no.2017, pp.955-962, 2017-06-21

1 0 0 0 バスロケーションシステムの導入・運用の実態と課題

- 著者

- 中村 嘉明 溝上 章志

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.I_1197-I_1205, 2018

我が国における乗合バスの輸送人員は1968年にピークを迎え,その後減少を続けている.そのような状況の中,バス利用者の減少の歯止めとして期待され,1980年頃からバスロケーションシステムの導入が全国で進んだ.2017年現在,バスロケーションシステムは全国で様々な通信インフラや,クラウドなどのサービスを利用し導入され,その形態は多様化している.一方で,過去に導入したバスロケーションシステムに導入効果が認められず,サービス廃止やシステムの入れ替えが行われているものも数多く存在する.本研究では,全国のバス事業者へのバスロケーションシステムに関するアンケートの調査結果と,多くのバスロケーションシステムの導入・運用の実態をもとに,バスロケーションシステムの現状と課題,今後のバスロケーションに求められるものを示す.

1 0 0 0 OA YGPIによる性格類型別出現率とその特徴について : 平成18年度3年生の場合

- 著者

- 黒沢 忠輝 鳴海 寛 中村 嘉孝 佐藤 久美子 金子 仲一郎 下舘 秀子

- 出版者

- 国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校

- 雑誌

- 八戸工業高等専門学校紀要 (ISSN:03854124)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.1-5, 2007-12-20 (Released:2018-11-17)

In this paper we deal with YG Personality Inventory (YGPI) in case of Heisei 18 third grader in Hachinohe National College of Technology. YGPI consists of 120 questions which are quite useful and also quite valuable to many companies, department to obtain information for their personnel. At school the YGPI helps teachers counsel students for their direction in seeking a profession. As a result, it turned out that distribution of a candidate is average.

- 著者

- 中村 嘉志 瀬川 典久 丸山 一貴

- 雑誌

- デジタルプラクティス (ISSN:21884390)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.407-416, 2016-10-15

学術会議において参加者にインターネット接続サービスを提供することは必須の要件となりつつある.しかし中小規模の会議の運営は,人的および資金的に余裕があるとは言えないため,ネットワークインフラストラクチャの設計と敷設,運用,撤去をネットワーク技術者という観点においてアマチュアである運営委員が行わなければならないことがしばしばである.しかしそれを実践することは必ずしも容易ではない.本稿は,参加者数200人規模,接続機器数400台規模で,ホテルなど一般の宿泊施設を利用して2泊3日の合宿形式で毎年一回開催されるIT系学術ワークショップ,通称WISSでの5年間の運用経験を基に,会議用の一時的なネットワークインフラストラクチャの構築と運用がなぜ容易ではないのかの背景と理由を学術会議運営の側面から示し,問題点を明らかにした上でその解決法の1つとしてソフトウェアルータを用いた方法論と実践結果について述べる.

1 0 0 0 OA 日本版敗血症診療ガイドライン2020

- 著者

- 江木 盛時 小倉 裕司 矢田部 智昭 安宅 一晃 井上 茂亮 射場 敏明 垣花 泰之 川崎 達也 久志本 成樹 黒田 泰弘 小谷 穣治 志馬 伸朗 谷口 巧 鶴田 良介 土井 研人 土井 松幸 中田 孝明 中根 正樹 藤島 清太郎 細川 直登 升田 好樹 松嶋 麻子 松田 直之 山川 一馬 原 嘉孝 大下 慎一郎 青木 善孝 稲田 麻衣 梅村 穣 河合 佑亮 近藤 豊 斎藤 浩輝 櫻谷 正明 對東 俊介 武田 親宗 寺山 毅郎 東平 日出夫 橋本 英樹 林田 敬 一二三 亨 廣瀬 智也 福田 龍将 藤井 智子 三浦 慎也 安田 英人 阿部 智一 安藤 幸吉 飯田 有輝 石原 唯史 井手 健太郎 伊藤 健太 伊藤 雄介 稲田 雄 宇都宮 明美 卯野木 健 遠藤 功二 大内 玲 尾崎 将之 小野 聡 桂 守弘 川口 敦 川村 雄介 工藤 大介 久保 健児 倉橋 清泰 櫻本 秀明 下山 哲 鈴木 武志 関根 秀介 関野 元裕 高橋 希 高橋 世 高橋 弘 田上 隆 田島 吾郎 巽 博臣 谷 昌憲 土谷 飛鳥 堤 悠介 内藤 貴基 長江 正晴 長澤 俊郎 中村 謙介 西村 哲郎 布宮 伸 則末 泰博 橋本 悟 長谷川 大祐 畠山 淳司 原 直己 東別府 直紀 古島 夏奈 古薗 弘隆 松石 雄二朗 松山 匡 峰松 佑輔 宮下 亮一 宮武 祐士 森安 恵実 山田 亨 山田 博之 山元 良 吉田 健史 吉田 悠平 吉村 旬平 四本 竜一 米倉 寛 和田 剛志 渡邉 栄三 青木 誠 浅井 英樹 安部 隆国 五十嵐 豊 井口 直也 石川 雅巳 石丸 剛 磯川 修太郎 板倉 隆太 今長谷 尚史 井村 春樹 入野田 崇 上原 健司 生塩 典敬 梅垣 岳志 江川 裕子 榎本 有希 太田 浩平 大地 嘉史 大野 孝則 大邉 寛幸 岡 和幸 岡田 信長 岡田 遥平 岡野 弘 岡本 潤 奥田 拓史 小倉 崇以 小野寺 悠 小山 雄太 貝沼 関志 加古 英介 柏浦 正広 加藤 弘美 金谷 明浩 金子 唯 金畑 圭太 狩野 謙一 河野 浩幸 菊谷 知也 菊地 斉 城戸 崇裕 木村 翔 小網 博之 小橋 大輔 齊木 巌 堺 正仁 坂本 彩香 佐藤 哲哉 志賀 康浩 下戸 学 下山 伸哉 庄古 知久 菅原 陽 杉田 篤紀 鈴木 聡 鈴木 祐二 壽原 朋宏 其田 健司 高氏 修平 高島 光平 高橋 生 高橋 洋子 竹下 淳 田中 裕記 丹保 亜希仁 角山 泰一朗 鉄原 健一 徳永 健太郎 富岡 義裕 冨田 健太朗 富永 直樹 豊﨑 光信 豊田 幸樹年 内藤 宏道 永田 功 長門 直 中村 嘉 中森 裕毅 名原 功 奈良場 啓 成田 知大 西岡 典宏 西村 朋也 西山 慶 野村 智久 芳賀 大樹 萩原 祥弘 橋本 克彦 旗智 武志 浜崎 俊明 林 拓也 林 実 速水 宏樹 原口 剛 平野 洋平 藤井 遼 藤田 基 藤村 直幸 舩越 拓 堀口 真仁 牧 盾 増永 直久 松村 洋輔 真弓 卓也 南 啓介 宮崎 裕也 宮本 和幸 村田 哲平 柳井 真知 矢野 隆郎 山田 浩平 山田 直樹 山本 朋納 吉廣 尚大 田中 裕 西田 修 日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.Supplement, pp.27S0001, 2020 (Released:2021-02-25)

- 被引用文献数

- 2

日本集中治療医学会と日本救急医学会は,合同の特別委員会を組織し,2016 年に発表した日本版敗血症診療ガイドライン(J-SSCG) 2016 の改訂を行った。本ガイドライン(J-SSCG 2020)の目的は,J-SSCG 2016 と同様に,敗血症・敗血症性ショックの診療において,医療従事者が患者の予後改善のために適切な判断を下す支援を行うことである。改訂に際し,一般臨床家だけでなく多職種医療者にも理解しやすく,かつ質の高いガイドラインとすることによって,広い普及を目指した。J-SSCG 2016 ではSSCG 2016 にない新しい領域[ICU-acquired weakness( ICU-AW)と post-intensive care syndrome(PICS),体温管理など]を取り上げたが,J-SSCG 2020 では新たに注目すべき4 領域(Patient-and Family-Centered Care,sepsis treatment system,神経集中治療,ストレス潰瘍)を追加し,計22 領域とした。重要な118 の臨床課題(clinical question:CQ)をエビデンスの有無にかかわらず抽出した。これらのCQ には,本邦で特に注目されているCQ も含まれる。多領域にわたる大規模ガイドラインであることから,委員25 名を中心に,多職種(看護師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師)および患者経験者も含めたワーキンググループメンバー,両学会の公募によるシステマティックレビューメンバーによる総勢226 名の参加・協力を得た。また,中立的な立場で横断的に活躍するアカデミックガイドライン推進班をJ-SSCG 2016 に引き続き組織した。将来への橋渡しとなることを企図して,多くの若手医師をシステマティックレビューチーム・ワーキンググループに登用し,学会や施設の垣根を越えたネットワーク構築も進めた。作成工程においては,質の担保と作業過程の透明化を図るために様々な工夫を行い,パブリックコメント募集は計2 回行った。推奨作成にはGRADE方式を取り入れ,修正Delphi 法を用いて全委員の投票により推奨を決定した。結果,118CQ に対する回答として,79 個のGRADE による推奨,5 個のGPS(good practice statement),18 個のエキスパートコンセンサス,27 個のBQ(background question)の解説,および敗血症の定義と診断を示した。新たな試みとして,CQ ごとに診療フローなど時間軸に沿った視覚的情報を取り入れた。J-SSCG 2020 は,多職種が関わる国内外の敗血症診療の現場において,ベッドサイドで役立つガイドラインとして広く活用されることが期待される。なお,本ガイドラインは,日本集中治療医学会と日本救急医学会の両機関誌のガイドライン増刊号として同時掲載するものである。

1 0 0 0 箔検電器によるクルックス管からのX線の線量率測定

- 著者

- 森 千鶴夫 神谷 均 佐合 穣 宮川 俊晴 田中 隆一 掛布 智久 森山 正樹 緒方 良至 秋吉 優史 臼井 俊哉 村上 浩介 羽澄 大介 中村 嘉行 渡辺 賢一 瓜谷 章

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.1-12, 2020

<p>高等学校などで使用されているクルックス管は,一般的に漏洩X線を発生している。X線の線量率の測定に,これらの学校が保有している箔検電器を使う方法を提案した。箔検電器の箔の開き角は電極に与えられた電位に依存して変化する。この電位はX線によって空気中に作られたイオンを集めて減少し箔は閉じて行く。しかし,空気中のイオン密度は周辺の電位や風,および箔検電器に荷電する電荷の正負の影響も受ける。正電荷を荷電した場合に箔が閉じる時間と負電荷を荷電した場合のそれとの幾何平均値をとることによって,電離箱で測定した線量率との間に再現性のある関係を得ることができた。この関係を校正線と呼ぶが,他の同様の市販の箔検電器にも適用できる。</p>

1 0 0 0 避難所における本人確認のための顔認証手法の精度向上

- 著者

- 中 進吾 中村 嘉隆 稲村 浩

- 雑誌

- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2017論文集

- 巻号頁・発行日

- no.2017, pp.347-352, 2017-06-21

1 0 0 0 モーションセンサを用いた自転車の違反運転検知システムの基礎検討

- 著者

- 大井 将徳 高橋 修 中村 嘉隆

- 雑誌

- 第77回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.1, pp.909-910, 2015-03-17

近年,自転車が関与する事故が問題視されており,交通事故に遭った自転車運転者の多くが違反運転中に事故に遭っている.本研究ではモーションセンサを用いた自転車違反運転検知システムを提案する.モーションセンサはKinectを用い,スケルトン・トラッキングと深度情報によって違反運転の検出及び違反運転の種類の判別を行う.検出する違反運転の種類は二人乗り,自転車スマホ,傘さし運転,手放し運転,路側帯での右側走行とする.本研究は基礎実験として,屋内かつ障害物のない環境下で Kinect が検出可能な自転車の速度の調査と Kinect の配置場所による違反運転検出精度の評価を行い,それらから得られたKinectの最適な配置場所でシステム評価を行う.

1 0 0 0 IR 感傷家GatsbyとロマンチストGatsby

- 著者

- 中村 嘉男

- 出版者

- 長崎大学

- 雑誌

- 長崎大学教養部紀要 人文科学篇 (ISSN:02871300)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.p79-90, 1994-07

1 0 0 0 日本版敗血症診療ガイドライン2020

- 著者

- 江木 盛時 黒田 泰弘 山田 亨 山田 博之 山元 良 吉田 健史 吉田 悠平 吉村 旬平 四本 竜一 米倉 寛 和田 剛志 渡邉 栄三 小谷 穣治 青木 誠 浅井 英樹 安部 隆国 五十嵐 豊 井口 直也 石川 雅巳 石丸 剛 磯川 修太郎 板倉 隆太 今長谷 尚史 志馬 伸朗 井村 春樹 入野田 崇 上原 健司 生塩 典敬 梅垣 岳志 江川 裕子 榎本 有希 太田 浩平 大地 嘉史 大野 孝則 谷口 巧 大邉 寛幸 岡 和幸 岡田 信長 岡田 遥平 岡野 弘 岡本 潤 奥田 拓史 小倉 崇以 小野寺 悠 小山 雄太 鶴田 良介 貝沼 関志 加古 英介 柏浦 正広 加藤 弘美 金谷 明浩 金子 唯 金畑 圭太 狩野 謙一 河野 浩幸 菊谷 知也 土井 研人 菊地 斉 城戸 崇裕 木村 翔 小網 博之 小橋 大輔 齊木 巌 堺 正仁 坂本 彩香 佐藤 哲哉 志賀 康浩 土井 松幸 下戸 学 下山 伸哉 庄古 知久 菅原 陽 杉田 篤紀 鈴木 聡 鈴木 祐二 壽原 朋宏 其田 健司 高氏 修平 中田 孝明 高島 光平 高橋 生 高橋 洋子 竹下 淳 田中 裕記 丹保 亜希仁 角山 泰一朗 鉄原 健一 徳永 健太郎 富岡 義裕 中根 正樹 冨田 健太朗 富永 直樹 豊﨑 光信 豊田 幸樹年 内藤 宏道 永田 功 長門 直 中村 嘉 中森 裕毅 名原 功 藤島 清太郎 奈良場 啓 成田 知大 西岡 典宏 西村 朋也 西山 慶 野村 智久 芳賀 大樹 萩原 祥弘 橋本 克彦 旗智 武志 小倉 裕司 細川 直登 浜崎 俊明 林 拓也 林 実 速水 宏樹 原口 剛 平野 洋平 藤井 遼 藤田 基 藤村 直幸 舩越 拓 升田 好樹 堀口 真仁 牧 盾 増永 直久 松村 洋輔 真弓 卓也 南 啓介 宮崎 裕也 宮本 和幸 村田 哲平 柳井 真知 松嶋 麻子 矢野 隆郎 山田 浩平 山田 直樹 山本 朋納 吉廣 尚大 田中 裕 西田 修 日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会 松田 直之 山川 一馬 原 嘉孝 大下 慎一郎 青木 善孝 稲田 麻衣 梅村 穣 矢田部 智昭 河合 佑亮 近藤 豊 斎藤 浩輝 櫻谷 正明 對東 俊介 武田 親宗 寺山 毅郎 東平 日出夫 橋本 英樹 林田 敬 安宅 一晃 一二三 亨 廣瀬 智也 福田 龍将 藤井 智子 三浦 慎也 安田 英人 阿部 智一 安藤 幸吉 飯田 有輝 石原 唯史 井上 茂亮 井手 健太郎 伊藤 健太 伊藤 雄介 稲田 雄 宇都宮 明美 卯野木 健 遠藤 功二 大内 玲 尾崎 将之 小野 聡 射場 敏明 桂 守弘 川口 敦 川村 雄介 工藤 大介 久保 健児 倉橋 清泰 櫻本 秀明 下山 哲 鈴木 武志 関根 秀介 垣花 泰之 関野 元裕 高橋 希 高橋 世 高橋 弘 田上 隆 田島 吾郎 巽 博臣 谷 昌憲 土谷 飛鳥 堤 悠介 川崎 達也 内藤 貴基 長江 正晴 長澤 俊郎 中村 謙介 西村 哲郎 布宮 伸 則末 泰博 橋本 悟 長谷川 大祐 畠山 淳司 久志本 成樹 原 直己 東別府 直紀 古島 夏奈 古薗 弘隆 松石 雄二朗 松山 匡 峰松 佑輔 宮下 亮一 宮武 祐士 森安 恵実

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 2020

- 被引用文献数

- 2

<p>日本集中治療医学会と日本救急医学会は,合同の特別委員会を組織し,2016 年に発表した日本版敗血症診療ガイドライン(J-SSCG) 2016 の改訂を行った。本ガイドライン(J-SSCG 2020)の目的は,J-SSCG 2016 と同様に,敗血症・敗血症性ショックの診療において,医療従事者が患者の予後改善のために適切な判断を下す支援を行うことである。改訂に際し,一般臨床家だけでなく多職種医療者にも理解しやすく,かつ質の高いガイドラインとすることによって,広い普及を目指した。J-SSCG 2016 ではSSCG 2016 にない新しい領域[ICU-acquired weakness( ICU-AW)と post-intensive care syndrome(PICS),体温管理など]を取り上げたが,J-SSCG 2020 では新たに注目すべき4 領域(Patient-and Family-Centered Care,sepsis treatment system,神経集中治療,ストレス潰瘍)を追加し,計22 領域とした。重要な118 の臨床課題(clinical question:CQ)をエビデンスの有無にかかわらず抽出した。これらのCQ には,本邦で特に注目されているCQ も含まれる。多領域にわたる大規模ガイドラインであることから,委員25 名を中心に,多職種(看護師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師)および患者経験者も含めたワーキンググループメンバー,両学会の公募によるシステマティックレビューメンバーによる総勢226 名の参加・協力を得た。また,中立的な立場で横断的に活躍するアカデミックガイドライン推進班をJ-SSCG 2016 に引き続き組織した。将来への橋渡しとなることを企図して,多くの若手医師をシステマティックレビューチーム・ワーキンググループに登用し,学会や施設の垣根を越えたネットワーク構築も進めた。作成工程においては,質の担保と作業過程の透明化を図るために様々な工夫を行い,パブリックコメント募集は計2 回行った。推奨作成にはGRADE方式を取り入れ,修正Delphi 法を用いて全委員の投票により推奨を決定した。結果,118CQ に対する回答として,79 個のGRADE による推奨,5 個のGPS(good practice statement),18 個のエキスパートコンセンサス,27 個のBQ(background question)の解説,および敗血症の定義と診断を示した。新たな試みとして,CQ ごとに診療フローなど時間軸に沿った視覚的情報を取り入れた。J-SSCG 2020 は,多職種が関わる国内外の敗血症診療の現場において,ベッドサイドで役立つガイドラインとして広く活用されることが期待される。なお,本ガイドラインは,日本集中治療医学会と日本救急医学会の両機関誌のガイドライン増刊号として同時掲載するものである。</p>

1 0 0 0 OA 相双海岸における丘陵・段丘の開析形態

- 著者

- 中村 嘉男

- 出版者

- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 東北地理 (ISSN:03872777)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.172-178, 1967 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 17

In the coastal area of Fukushima Prefecture, there develops a series of landforms consisting of hills 100-50m in height, terraces 50-30m, and alluvial plains. The valleys dissect the hills and terraces, both of which consist of Pliocene sandstone or siltstone. There are two types of valley forms in transverse profiles, concave valley (Muldental) and V-shaped valley (Kerbtal, partly Sohlen-kerbtal). These two types are systematically distributed due to the topographical location, and Muldental is accompanied with an undulating landform of small relief, and Kerbtal with linear or convex slope of relatively large relief.As the undulating landform is introduced from an almost flat plane by means of surface denudation, sufficient running water and potential relief are not always necessary for its formation. On the other hand, Kerbtal can not be formed without sufficient water and potential relief enough to undercut the channel bed. Consequently, the undulating landform is in the core area of hills and terraces, free from the Kerbtal development which is seen in areas with linear slopes surrounding the core area.Where the undulating and the linear slopes exist side by side, there appear breaks of hillslopes, knickpoints, in the longitudinal profiles of streams, and so on, forming a front line of topographic unconformity.The undulating landform area and the linear landform area can be distinguished each other, and patterns of the spatial combination of both areas appear in various features of hill morphology.

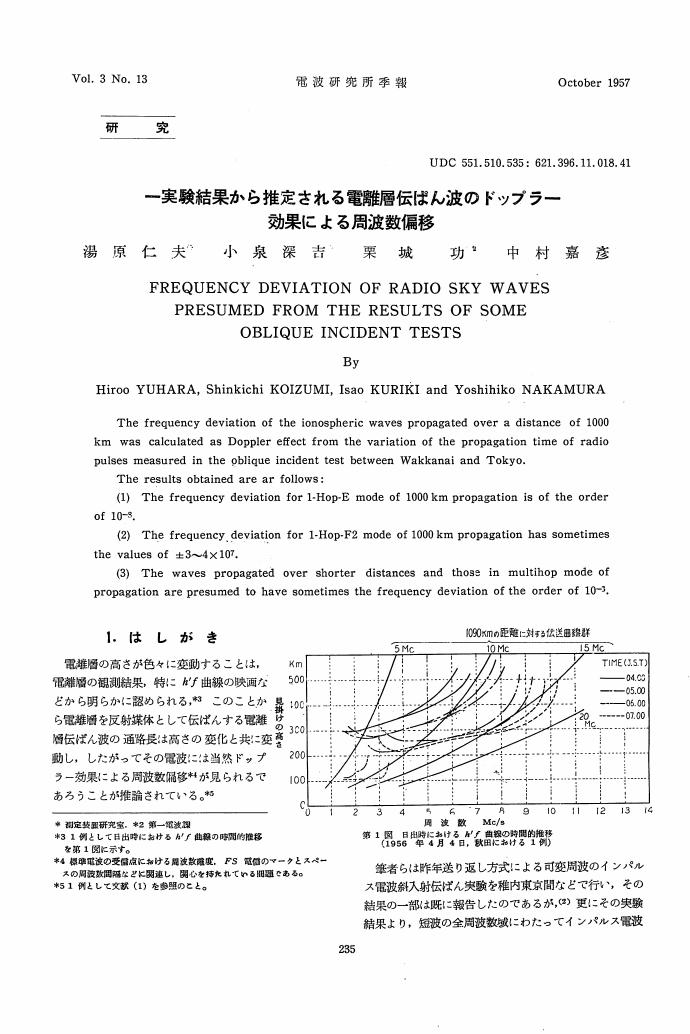

1 0 0 0 OA 一実験結果から推定される電離層伝ぱん波のドップラー効果による周波数偏移

- 著者

- 湯原 仁夫 小泉 深吉 栗城 功 中村 嘉彦

- 出版者

- 国立研究開発法人 情報通信研究機構

- 雑誌

- 情報通信研究機構研究報告 (ISSN:2187767X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.13, pp.235-239, 1957 (Released:2019-08-06)

1 0 0 0 ビタカンファーについて

1 0 0 0 複数の非接触センサを用いた自転車違反運転検知システム

平成29年における自転車乗車中の死傷者のうち64.7%が法令違反運転中に交通事故に遭っているなど,近年,自転車が関与する事故が問題となっている.自転車の違反運転に関する法律や条例は整備されてきているが,いまだ違反運転の認知度は低い.そのため,自動的に自転車違反運転を検知して運転者に違反運転内容などを通知することによって,違反運転を減少させるようなシステムが必要となる.本論文は複数センサを用いた非接触センシングによる自転車運転者の状態検出に基づく自転車違反運転検知システムを提案する.提案システムはモーションセンサと照度センサを用い,モーション比較,深度情報取得,トラッキング時間測定,自転車走行位置計測,照度測定を用いて自転車違反運転内容を判断し,その内容を運転者および周囲へと通知する機能を備える.屋外において提案システムの対象判別および違反運転判断についての評価実験を行い,実用に耐える精度を確認した.

1 0 0 0 IR イギリスの不採択にみるCISGの問題 (グローバル商取引における法制度)

- 著者

- 中村 嘉孝

- 出版者

- 神戸市外国語大学外国学研究所

- 雑誌

- 神戸市外国語大学外国学研究 (ISSN:02899256)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, pp.1-17, 2011

1 0 0 0 OA 局所位置関係を用いたトポロジー推定法の提案とシミュレーションによる特性評価

- 著者

- 並松 祐子 宮崎 伸夫 松尾 豊 中村嘉志 西村拓一

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.3(2006-HI-117), pp.59-66, 2006-01-13

本論文では,実世界のコンテクストを反映させた情報支援を行うために,オブジェクト同士の局所的な位置と向きの関係を取得し,そこから大局的な関係や意味を抽出するトポロジー推定に関する手法を提案する.また,シミュレーションを用いて本提案手法の基本的な特性を定量的に評価する.さらに,学会や懇親会場などの混雑した空間を想定し,多数のオブジェクトを用いたシミュレーション実験によって数種類の利用シーンに応じて必要となるデバイス特性を明らかにする.実験及び評価の結果,トポロジー推定手法が情報支援に必要なコンテクスト情報を抽出するのに有効であることが示された.

- 著者

- 黒沢 忠輝 鳴海 寛 中村 嘉孝 佐藤 久美子 金子 仲一郎 下舘 秀子

- 出版者

- 八戸工業高等専門学校

- 雑誌

- 八戸工業高等専門学校紀要 (ISSN:03854124)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.1-5, 2007-12

In this paper we deal with YG Personality Inventory (YGPI) in case of Heisei 18 third grader in Hachinohe National College of Technology. YGPI consists of 120 questions which are quite useful and also quite valuable to many companies, department to obtain information for their personnel. At school the YGPI helps teachers counsel students for their direction in seeking a profession. As a result, it turned out that distribution of a candidate is average.

- 著者

- 城ヶ? 寛 森 信一郎 渡辺 悠太 中村 嘉隆 高橋 修

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告. CDS, コンシューマ・デバイス&システム

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.9, pp.1-7, 2015-05-14

スマートデバイスの普及により,信頼のおける少人数のメンバーが一時的なグループ形成し情報共有する場面が増えてきている.こうした場面で一時的なグループの素早い形成が必要とされている.本稿では,グループのメンバー間の信頼関係を人の認知能力とスマートデバイスと協働して確認する.提案システムにより,直感的なインターフェースを利用してグループを形成するための認証手続き負荷を軽減し迅速な情報共有のニーズに対応することが可能であることを確認したので報告する.

- 著者

- 中村 嘉志 並松 祐子 宮崎 伸夫 松尾 豊 西村拓一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.1349-1360, 2007-03-15

- 被引用文献数

- 13 8

本論文では,位置センサや方向センサを用いなくても,方向に関連付けられた赤外線タグを複数利用することで,人やモノなどのオブジェクトのトポロジカルな二次元の位置関係および向き関係を推定できる手法を提案する.実世界における人を対象とした状況依存型システムでは,人やモノの位置関係をいかにして手軽に取得するかが重要な課題の1 つである.特に人は,何らかの意図や意味があってそこにいるため,位置や向き関係の情報はその人の状況を反映していることが多い.とりわけ向き関係の情報は,向き合っているのかそれとも背中合わせなのかによって同じ位置関係にあっても意味が異なるように,人対人や人対モノの関係において位置関係だけでは困難なより詳細な状況を反映すると考えられる.そこで本論文では,実世界でのオブジェクトの向き関係に着目し,それらから空間全体でのオブジェクトの位置および方向を推定する新たな手法を提案する.計算機シミュレーション実験と試作システムの実機実験を通じて,本手法が位置および向き関係を実世界において推定できることを示す.This paper proposes a method for estimating an object's two-dimensional (2D) position and orientation based on topological information collected using infrared tags without any special location sensors or direction sensors. Estimating a user's location and articles irrespective of circumstances is an important issue for context-aware systems. Because users are present in a location with some purpose or intention, a user's position and orientation clearly reflect their context. Especially, orientation information can reflect a more detailed context than that obtained merely according to the location: people standing face-to-face or back-to-back would have vastly different contexts. In this paper, we particularly examine an object's orientation and describe a new method for estimating an object's position and orientation in an indoor, real-world environment. With a simulation and an implemented prototype system, the experimental results demonstrate the feasibility of our estimation method.