1 0 0 0 OA 御嶽火山第一浮石層:御嶽火山第一浮石層の研究 その1

- 著者

- 小林 国夫 清水 英樹 北沢 和男 小林 武彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.291-308, 1967-06-25 (Released:2008-04-11)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 18 20

- 著者

- 山下 修一 YEO Jennifer 湯地 涼介 中村 祐樹 山田 実加 成松 泉 平野 祐希子 YANG Lim Tong HWEE Lim Chia 野村 純 大嶌 竜午 馬場 智子 林 英子

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.96-106, 2017 (Released:2017-07-15)

- 参考文献数

- 14

The purpose of this study was to investigate how findings in science education findings play a key role in the improvement of science lessons for secondary school students. Japanese university students created a science lesson on tomography for Singapore students as part of the TWINCLE program. We investigated the change of lesson plans, PowerPoint slides, teaching materials and worksheets on the topic of tomographic visualization before and after the lesson with our Singapore counterparts. The results of this study show three key points: 1. The process of improvement of the science lesson became a form of active learning for the university students. 2. The university students’ lesson plans and teaching materials were revised according to the context so as to find the location of blood clots present in blood vessels. 3. The revised hands-on activity exposed secondary school students to a more “authentic” application of the concept of tomography.

1 0 0 0 OA 雑穀粉を利用した天ぷら衣の力学特性及び嗜好性の客観的評価

- 著者

- 谷口 明日香 丸山 里菜 京極 奈美 渡辺 裕子 飯村(久松) 裕子 長尾 慶子 小林 理恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)

- 巻号頁・発行日

- pp.157, 2017 (Released:2017-07-08)

【目的】近年、雑穀粉の健康機能性に注目が集まっているが、これらはグルテンを形成しないため、調理への利用用途は限定的である。しかし、小麦粉のグルテン形成を抑制しながら揚げ加熱する天ぷら衣には利用の可能性が高い。そこで、小麦粉以外に天ぷら衣として利用例がみられる主穀のうるち米粉・もち米粉と共に、雑穀の大麦粉・ソバ粉・ハトムギ粉を用いた天ぷら衣の力学特性並びに外観及び吸油量とから客観的に嗜好性を評価した。【方法】各穀物粉15 gに、小麦粉の粘度と同程度となるよう加水し、バッターを調製した。これを直径30㎜×高さ10㎜のシリコンカップに2.0mLずつ分注し180±5℃に熱したキャノーラ油600 mLにカップごと投入して140秒間揚げ加熱した。各揚げ衣は1分放冷後、重量、表面色(L*, a*, b*値)、破断強度を測定した。また、各揚げ衣5 gに付着した油を石油エーテルで抽出後、40℃で蒸留して吸油量を測定比較した。【結果】揚げ衣の圧縮初期の応力及び微分値を比較すると、その硬さはうるち米粉・ハトムギ粉>大麦粉>ソバ粉となり、うるち米粉、ハトムギ粉、ソバ粉は小麦粉に比べて吸油量が少なかった。雑穀粉の揚げ衣の色は、主穀粉に比べて暗褐色であったが、特にソバ粉では濃い灰褐色を呈していた。天ぷら衣は淡黄色でもろく軽い仕上がりが望ましいことから、雑穀の大麦粉及びハトムギ粉は天ぷらの衣として小麦粉と代替えできる可能性が高い。

1 0 0 0 OA 環境化学物質曝露の次世代影響の解明におけるエピジェネティクス研究

- 著者

- 安住 薫 小林 祥子 岸 玲子

- 出版者

- 北海道公衆衛生学会

- 雑誌

- 北海道公衆衛生学雑誌 (ISSN:09142630)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.29-38, 2012

環境化学物質の胎児期の曝露が、児の発育・発達、疾病に影響を及ぼすことが明らかになりつつある。その作用機序の解明に、最近、エピジェネティクスが注目されている。2012 年までに報告された、胎児期環境化学物質曝露が児ゲノムDNA のメチル化に与える影響を調べた疫学研究の文献レビューを行った結果、喫煙由来や多環芳香族炭化水素などの環境化学物質の曝露により、児ゲノムDNA のメチル化状態が変化することが確認された。曝露要因の中では、妊娠中の母親の喫煙がDNA メチル化に与える影響を調べた報告が最も多かった。DNA メチル化の変化は蓄積することによって遺伝子発現を変化させるため、胎児期の化学物質曝露によって生じる児ゲノムDNA メチル化の変化は、胎児の発育・発達への影響のみならず、出生後の児の健康リスクに影響を及ぼすことが示唆された。

1 0 0 0 OA 路肩の障害物回避における歩行経路の確率的予測モデル構築

- 著者

- 高梨 宏之 阿部 勝哉 道辻 洋平 小竹 元基 ポンサトーン ラクシンチャラーンサク 林 隆三

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.855, pp.17-00224-17-00224, 2017 (Released:2017-11-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

This paper describes a modeling method for predicting a walking route of a pedestrian in a stochastic manner. We consider one of the most typical situations where a pedestrian walks along to a sidewalk, and then some obstacle exists in front of the pedestrian. To represent the walking route of the pedestrian during the avoidance action, a stochastic model is suitable than deterministic one. The stochastic model is derived from the walking experiment where a pedestrian avoids some obstacle in natural walking. Based on the loci obtained from the experiment, the pedestrians walking speed and walking direction at any local area was approximated by Gaussian and Beta distribution function, respectively. As a result the walking route of a pedestrian can be represented in a stochastic manner. The estimated output of the model is examined by comparing with two real walking loci that were obtained from near-miss incident database. One examination scene is avoidance of a parked vehicle, and the other is of parked bicycle on the roadside. By the numerical simulation, we obtained the results that the both real walking routes are included within the 3-sigma ranges of the estimated output of 500 trials.

- 著者

- 農林水産省食品環境対策室

- 雑誌

- 平成13年度食品循環資源再生利用等促進法定着推進調査委託事業 (家庭系食品廃棄物リサイクル研究会) 報告書

- 巻号頁・発行日

- pp.1-16, 2002

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 肥満度BMIが人工膝関節全置換術後の膝機能や歩行能力に与える影響

- 著者

- 小林 信吾 岡本 健佑 北口 拓也 佐野 佑樹 和中 秀行 山原 純 稲場 仁樹 小西 佑弥 岩田 晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0092, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】日本人工関節学会によると本邦における2015年度の人工膝関節全置換術(以下TKA)件数は約54,000件とされ,その約87%が変形性膝関節症(以下膝OA)と診断されている。肥満は膝OAの危険因子とされており,Heatherらは肥満群は非肥満群と比べTKA術後のFIM運動スコアの改善率が有意に低いことを報告しているが,体格差や肥満基準の違いといった制限があり,術後早期の筋力やROM,歩行能力と肥満との関連については明らかにされていない。本邦では森本らがTKA術前と術後4週の膝機能や歩行能力,Timed Up & Go test(以下TUG)には肥満群(BMI>25.0)と非肥満群(BMI<25.0)を比較し有意差がないことを報告しているが,単施設研究でサンプル数が少ない等の制限がある。今回,我々は多施設共同研究によって集められたデータを基に,肥満の有無がTKA術前,術後3週の膝機能や歩行能力に影響をもたらすかを調査したので報告する。【方法】多施設共同による前向き観察研究に参加した4つの施設にて,2015年6月から2016年9月までに片側のTKAを施行した60歳以上の男女153名を対象とした。術前,術後3週における術側の膝伸展筋力,膝屈曲ROM,歩行速度,TUGを計測した。筋力測定は端座位・膝屈曲60°にて等尺性膝伸展筋力を測定し最大値を体重で除した値を算出した。歩行速度は8m歩行路の中央5mの歩行に要した時間を計測し速度(m/s)に変換した。TUGは椅子から起立し3m先のマークを回って帰り椅子に着座するまでに要した時間を計測した。術前のBMIが25.0未満を非肥満群,25.0以上を肥満群とし,各時期における測定値の群間比較を対応のないt検定を用いて検討し,有意水準を5%未満とした。【結果】非肥満群は63名(男性17名,女性46名,平均年齢74.9±7.1歳,身長152.1±8.2cm,体重52.3±6.7kg,BMI22.5±2.0kg/m2),肥満群は90名(男性17名,女性63名,平均年齢75.2±6.7歳,身長151.6±7.7cm,体重64.7±8.3kg,BMI28.1±2.3kg/m2)であった。以下,全項目の結果について非肥満群,肥満群の順に示す。術前の膝伸展筋力は0.26±0.1kgf/kg,0.23±0.05kgf/kg,膝屈曲ROMは125.0±15.1°,119.0±17.6°,歩行速度は1.20±0.37m/s,1.15±0.36m/s,TUGは13.0±5.4秒,12.9±4.3秒であった。術後3週の膝伸展筋力は0.17±0.06kgf/kg,0.15±0.06kgf/kg,膝屈曲ROMは119.2±11.3°,119.2±10.8°,歩行速度は1.18±0.34m/s,1.09±0.28m/s,TUGは12.4±3.9秒,12.7±3.6秒であった。群間の比較において有意差が認められた項目は術前の膝伸展筋力(p=0.03)と膝屈曲ROM(p=0.03)であり,その他の項目では有意差が認められなかった。【結論】術前の膝伸展筋力と膝屈曲ROMには肥満の有無によって有意差が認められたが,術後3週においては全ての項目で有意差は認められなかった。これらの結果から,肥満の有無はTKA術後の膝機能や歩行能力の改善には影響しないことが示唆された。

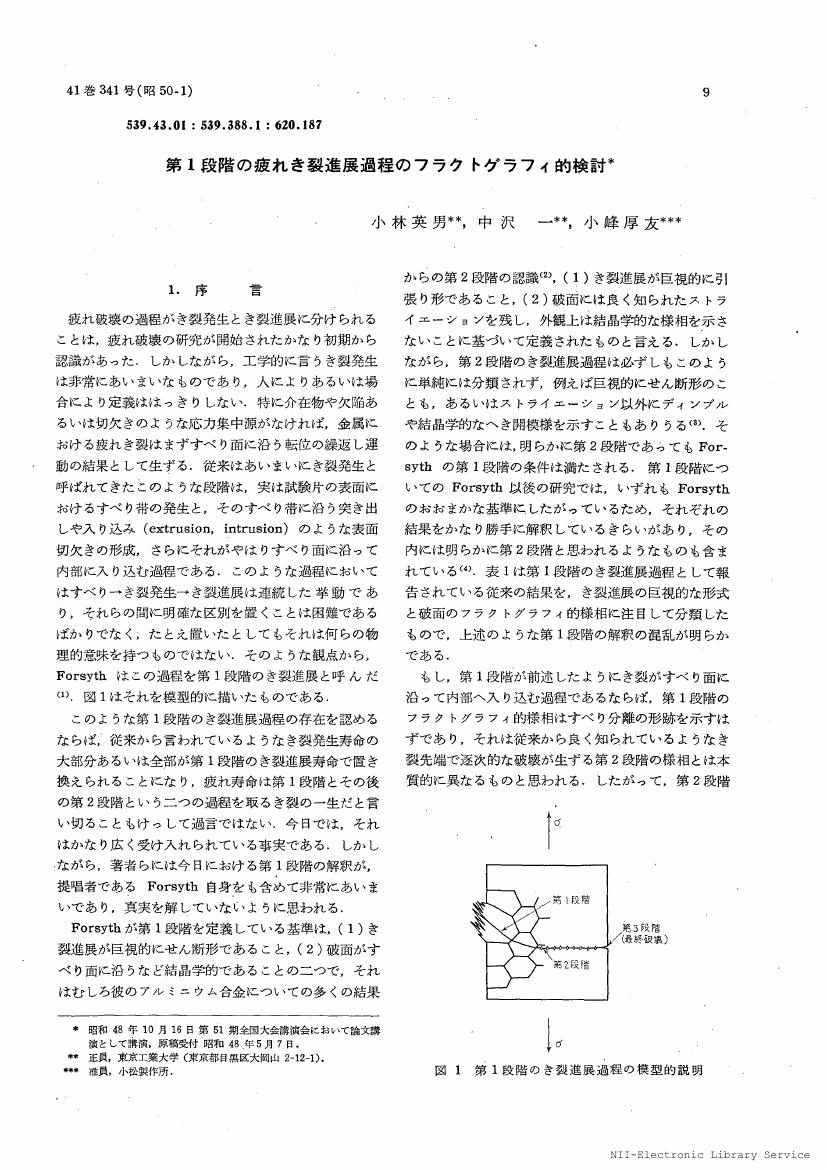

1 0 0 0 OA 第1段階の疲れき裂進展過程のフラクトグラフィ的検討

- 著者

- 小林 英男 中沢 一 小峰 厚友

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會論文集 (ISSN:00290270)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.341, pp.9-21, 1975-01-25 (Released:2008-03-28)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 科学技術予測のためのウェブ双方向性機能強化に関する調査

- 著者

- 矢野 幸子 林 和弘 科学技術予測センター

- 出版者

- 科学技術・学術政策研究所

- 巻号頁・発行日

- 2017-12 (Released:2017-12-13)

1 0 0 0 愛しのオクトパス : 海の賢者が誘う意識と生命の神秘の世界

- 著者

- サイ・モンゴメリー著 小林由香利訳

- 出版者

- 亜紀書房

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 OA 高速実験炉「常陽」の炉心高性能化計画(MK-III計画)

- 著者

- 有井 祥夫 冨田 直樹 前田 彰 小林 孝良 伊東 秀明 飛田 公一 山下 芳興

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.7, pp.577-584, 1996-07-30 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

高速実験炉「常陽」は,燃料・材料の照射施設として,多種多様な照射試験が要求されており,これに対応すべく,炉心の高中性子束化,照射運転時間の増大および照射技術の高度化によって照射性能を向上させる「常陽」の高度化計画の検討を進めてきた。本稿では,計画の概要と炉心,冷却系設備等の設計結果について述べる。なお,設備の改造は,稼働中のプラントであるという制約条件を踏まえて行うものであり,その内容についても紹介する。

- 著者

- 農林水産技術会議事務局

- 出版者

- 農林水産技術会議事務局

- 巻号頁・発行日

- no.537, pp.1-74, 2015 (Released:2015-04-14)

1 0 0 0 OA 運気論奥疏鈔 10巻

1 0 0 0 OA ゲーミングとマルチエージェントシミュレーションによる地域通貨流通メカニズムの検討

- 著者

- 小林 重人 吉田 昌幸 橋本 敬

- 出版者

- 日本シミュレーション&ゲーミング学会

- 雑誌

- シミュレーション&ゲーミング (ISSN:13451499)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.1-11, 2013-12

地域経済とコミュニティ活性化のための手段として地域通貨が再注目されているが,地域通貨が特定の箇所に滞留して広く流通せず,当初の目的を達せないまま終わる事例が多い.我々は,地域通貨が有する言語的機能から,地域を重視する価値観や地域通貨の使用習慣といった地域住民の内部ルールに着目してきた.本論文では,内部ルールの影響も含めた地域通貨の流通メカニズムを,ゲーミングとマルチエージェントシミュレーションの2つの手法を組み合わせることで明らかにする.ゲーミングの結果から,地域通貨導入によってゲーム参加者の売買行動および地域に対する愛着や助け合いの高まりといった価値観の変容が確認された.こうした変容を実装したマルチエージェントシミュレーションの実施により,地域重視の価値観,有償ボランティア,地域通貨残高の間にフィードバックループが形成され,地域内での購入割合が上昇するという地域通貨の流通メカニズムを示した.

1 0 0 0 IR 「欲求」の捉え方 : 「ヒューム主義」に関する一考察

- 著者

- 林 誓雄

- 出版者

- 京都倫理学会

- 雑誌

- 実践哲学研究 (ISSN:02876582)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.75-94, 2012-11

- 著者

- 野呂 和嗣 服部 祥平 植村 立 福井 幸太郎 平林 幹啓 川村 賢二 本山 秀明 吉田 尚弘 竹中 規訓

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.64, 2017

<p>アイスコアに保存された硝酸の濃度及び安定同位体組成(d<sub>15</sub>N)は、古気候解析において有力な情報であると考えられる。しかし、硝酸は積雪として沈着した後、揮散もしくは紫外線による光分解反応によって消失することが知られており、このときに同位体分別を伴うことから、残留した硝酸には<sub>15</sub>Nが濃縮し大気中硝酸のd<sub>15</sub>N値比べて極めて高いd<sub>15</sub>N値が観測される。この沈着後の硝酸分解過程は清浄な南極大気において貴重な窒素酸化物生成源であり、南極における大気化学反応場(= 大気酸化剤の相対寄与)を変化させる重要な要因でもある。このように、南極における硝酸の積雪後の変化を解明するため、本研究では東南極ドローニングモードランドの沿岸部から内陸部にかけて採取された雪中の硝酸のd<sub>15</sub>N値を分析し、積雪中の硝酸光分解反応の地域間差異を推定した。</p>

1 0 0 0 地理的プロファイリングの精度比較

<p>Studies of geographic profiling (GP) have generally investigated the efficacy of two categories of GP strategies for predicting an offender's base. These strategies can be classified as follows: (a) spatial distribution strategies, assessed by center of the circle hypothesis, mean center, median center, and the center of minimum distance, and (b) probability distance strategies, assessed by linear, negative exponential, logarithmic, and lognormal distributions. GP strategies were compared based on the data of 333 residential burglars who had committed at least three offenses in the Tohoku region during the years 2004-2013. Search area (total area that is searched before locating the offender's base) was utilized as an index for accuracy measure. The results demonstrated that probability distance strategies are more accurate than spatial distribution strategies. We conclude that this is because probability distance strategies captured crime patterns of residential burglars more precisely than spatial distribution strategies.</p>

1 0 0 0 面接の導入段階における質問方法が児童の話す情報に与える影響

<p>The effects of two introductory styles on substantive information provided by Japanese children were investigated. Children aged 5–6 years (<i>n</i> = 42) and 7–8 years (<i>n</i> = 40) took a simulated physical examination. One week later, the participants were interviewed about the examination in a narrative introductory condition using open-ended questions, or a non-narrative introductory condition using directive and yes/no questions. Substantive information provided by the children in the two conditions was compared. Results indicated that in the narrative condition, the participants provided more accurate information about the examination in response to open-ended questions. Additionally, the 7–8 year-old children in the narrative condition provided a wider range of critical information. These findings suggest that an open-ended introductory style is effective in eliciting more accurate information from children, including preschoolers, and more varied information from school-age children.</p>

- 著者

- 林 康紀

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.2, pp.73-83, 1999-02-01

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 4

代謝活性型(メタボトロピック型)グルタミン酸受容体(mGluR)には8つのサブタイプが存在するが,それぞれの機能については特異的なリガンドの欠如もあり不明な点が多かった.この一連の研究では,種々のグルタミン酸アナログのmGluRのリガンドとしての活性を,各サブタイプを発現した細胞株のセカンドメッセンジャーを測定することで検討した.その結果,(2S,1'R,2'R,3'R)-2-(2,3-dicarboxycyclopropyl)glycine(DCG-IV)がサブグループIIの特異的なアゴニスト,(+)-α-methyl-4-carboxyphenylglycine(αM4CPG)がmGluR1とmGluR2の両者に対するアンタゴニストとして同定された.次にDCG-IVを用い,mGluR2が副嗅球樹状突起間シナプスにおいて顆粒細胞からのGABAの放出をシナプス前性に抑制していることを見出した.この機構により僧帽細胞がGABAによる抑制から解除され,周辺の僧帽細胞への側方抑制をかけると考えられた.また,雌マウスの副嗅球にDCG-IVを注入することで,mGluR2の活性化が妊娠阻止現象にて観察されるのと同様の嗅覚の記憶を引き起した.この一連の研究は中枢神経に於ける特定のmGluRサブタイプの機能を明らかにした初めてのものである.

1 0 0 0 OA 高齢者の咬合支持状況に関する研究

- 著者

- 鈴木 哲也 熊谷 宏 内田 達郎 吉富 信幸 渡邊 竜登美 石鍋 聡 水口 俊介 関田 俊明 平野 滋三 宮下 健吾 小林 賢一 長尾 正憲

- 出版者

- 社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.476-484, 1994-04-01 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2 4

The distribution of occlusal support of 366 aged patients of over 70 years was surveyed and analyzed in this study. Their masticatory abilities were also evaluated by the questionnaire on the masticatory aspects of 20 kinds of foods, and their maximum occlusal forces were measured with the pressure sensitive foil. The relations among masticatory ability, maximum occlusal forces and the distribution of occlusal support were analyzed.The results were as follows.1. 52.8% of the upper and lower dentulous patients had less than 5 occlusal tooth contacts.2. Posterior tooth contacts were less than anterior ones, and even in posterior areas, occlusal contacts tended to be less from the second molar to the first premolar.3. 61.2% of the upper and lower dentulous patients had no occlusal support or only unilateral occlusal support. It is evident that occlusal support is extremely ill-conditioned in elderly patients.4. It was found that if the aged have more occlusal tooth contacts and wider occlusal support areas, they would show better masticatory ability and greater maximum occlusal forces.5. In thier initial visits to our clinic they had poor occlusal support with their dentures.6. It is suggested that occlusal tooth contacts and occlusal support areas should be important for maintaining a healthy oral function in elderly people.