2 0 0 0 OA 櫛形フィルターによるSPレコードの雑音軽減

- 著者

- 白川 利昭

- 雑誌

- 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 = Otsuma journal of social information studies

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.171-176, 2009

2 0 0 0 OA 定常風の風速が立っている人へ与える影響

- 著者

- 小美濃 幸司 遠藤 広晴 種本 勝二 白戸 宏明 澤 貢 武居 泰 斎藤 寛之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.126-134, 2009-04-15 (Released:2010-10-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

定常風が立っている人へ及ぼす力学的影響について調べるため,大型低騒音風洞で被験者に風を当て,姿勢保持限界風速等を測定した.姿勢を保持できない被験者の割合は,特定の風速を超えると急激に増加し,その増加の程度は立つ向きに依存した.身体の抗力は風速の2乗に比例し,姿勢を傾けないと立っていられない風速は,風下向きで16 m/s,横向きで19 m/sであった.列車駅通過時の風であると想定した場合に「許容できない」とした被験者の割合も同様に風速に伴って増加した.簡易な剛体人体モデルを仮定し,定常風について姿勢保持限界風速を推定したところ,推定値は実測値より小さくなった.一方,既報の一過性変動風データについては推定値と実測値とがよく対応することがわかり,定常風よりも一過性変動風のほうが剛体に近い動きとなると考えられた.

2 0 0 0 IR 西部北太平洋、特に南西部日本沿岸におけるニタリクジラの資源生態学的研究

2 0 0 0 OA 抗加齢聴力ドック所見からみた加齢性難聴における動脈硬化の関与

- 著者

- 三瀬 和代 白馬 伸洋 暁 清文 田原 康玄 伊賀瀬 道也 小原 克彦 三木 哲郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.6, pp.671-677, 2011 (Released:2012-02-09)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 1

当院の老年内科が「抗加齢ドック」を実施しているのに呼応し, 当科でも2009年12月に「聴力ドック」を立ち上げ, 抗加齢ドックと連携して予防医学的観点から加齢性難聴の研究を始めた。聴力ドック開始から7か月間に, 抗加齢ドック受診者216名のうち96名 (44.4%) が聴力ドックを受診した。聴力ドックの受診は60歳代から増加する傾向にあり, その受診理由は「難聴の自覚」が最も多かった。抗加齢ドックで実施している脈波伝搬速度 (PWV) や頸動脈内膜中膜複合体肥厚度 (IMT) の結果と周波数ごとの聴力レベルとの関係を重回帰分析したところ, PWVでは8kHzの聴力レベルと, IMTは4kHzと8kHzの聴力レベルと有意な関連が認められた。この結果は, 高齢者の高音域聴力低下に動脈硬化が関与していることを示唆する。

2 0 0 0 OA Bristow法とLatarjet法における移行骨片の術後骨形態変化の比較検討

- 著者

- 白井 佑 蓑川 創 南川 智彦 山崎 慎 秋吉 祐一郎 野村 智洋 原 純也 柴田 陽三

- 出版者

- 西日本整形・災害外科学会

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.561-564, 2020-09-25 (Released:2020-11-12)

- 参考文献数

- 13

反復性肩関節脱臼に対する烏口突起移行術は,Bristow法(B法)とLatarjet法(L法)があり,近年,術後移行骨片の骨吸収の報告が散見される.我々は,その骨形態変化が関節安定性に関与していると考え,両術式の術後成績とCTによる移行骨片の骨形態変化を関節面積に着目して検討した.6ヵ月以上経過観察できた34例35肩(平均22.7歳)を対象.B法11肩,L法24肩.両術式の術前と最終経過観察時の臨床成績,および両術式のCTによる移行骨片の骨形態変化を関節面積で評価した.各種臨床評価法を用いて,術前と最終経過観察時を比較し,両術式共に有意に改善したが,両群間に差はなかった.術直後と最終経過観察時のCTを比較では,L法は移行骨片の骨吸収のため,関節面積が縮小していた.一方B法は,移行骨片の関節窩接触部の増殖性変化のため増大していた.B法は関節窩接触部の増殖性変化のため,一度癒合が得られればL法に比し高い骨性支持が得られると推察した.

2 0 0 0 OA 代替コミュニケーションツール (AAC) の適応と限界

- 著者

- 白坂 康俊

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.248-252, 2007-07-20 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 4

AACを適応する場合, コミュニケーションを維持するための言語力ならびに精神機能の評価と, 機器を操作する身体機能の評価を行う.評価の結果, 言語処理過程のうちどの過程の障害かが判断できるので, それにそって適応を決定する.適応にあたっては, 実際の装用状態での継続的な評価が重要であり, 実用的に使用している状態まで確認することが大切である.また, AACの限界は, 使用する側の障害の重症度から生じる限界と, 機器そのものがもつ限界がある.こうした限界を十分知りながら適応を考えることにより, 初めて障害をもつ方のQOLに貢献することができる.その一方で, 適応の限界を広げていくための努力も強く求められている.

2 0 0 0 白神記 : 白神用往来留

2 0 0 0 OA ヒト声帯筋の筋線維構成: 筋線維型の比率

- 著者

- 木村 忠直 永井 真由美 白石 葉子 白石 尚基 猪口 清一郎

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.601-609, 2000-10-28 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 29

声帯筋を含む甲状被裂筋における横断面の100ポイントから求めた単位面積1mm2あたりの筋線維数は, 男女25例 (♂14, ♀11) の平均値で639.8±48.6であった.収縮機能が異なる筋線維型の比率の平均値は, 緊張性収縮と持久力を有するタイプIの赤筋線維が43.7%で最も高かった.次いでタイプIとIIの両形質を示すタイプIIIの中間筋線維が28.8%, 速動性と瞬発力を発揮するタイプIIの白筋線維が27.6%となり, タイプIの赤筋線維の割合は有意に高かった.また筋線維型の性差を比較すると女性ではタイプIIIの中間筋線維が, わずかに高いのに対し, 男性ではタイプIの赤筋線維とタイプIIの白筋線維が高かったが, それぞれ有意差はみられなかった.また甲状被裂筋と前脛骨筋との比較では, 甲状被裂筋の赤筋線維が有意に高かった.以上の結果よりヒトの発声に関与している声帯筋を含む甲状被裂筋はタイプI型の赤筋線維の比率が多い筋であることが示された.

2 0 0 0 OA 七つの胡桃 : 童謡集

2 0 0 0 OA メカトロニクス設計教育のための教材と教育プログラムの開発

- 著者

- 入部 正継 白旗 晃規廣 喜多 洋允 佐々重 陽祐 太才 遼一

- 出版者

- The Society of Instrument and Control Engineers

- 雑誌

- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.173-179, 2011 (Released:2011-12-19)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

In this paper we propose a new type educational program for Mechatronics design which contributes to develop the physical sense and problem solving ability of the students who study Mechatronics design. For this program we provide a new handicraft kit of 4-wheeled car which is composed of inexpensive and commonplace parts, and the performance of the assembled 4-wheeled car is sensitive to its assembly arrangement. And then we implemented this program with the handicraft kit to the university freshmen, and verified its effectiveness, and report the results of the program.

2 0 0 0 OA 伊豆七島採集植物目録

- 著者

- [白井光太郎] [編]

- 出版者

- [林學會]

- 巻号頁・発行日

- 1920

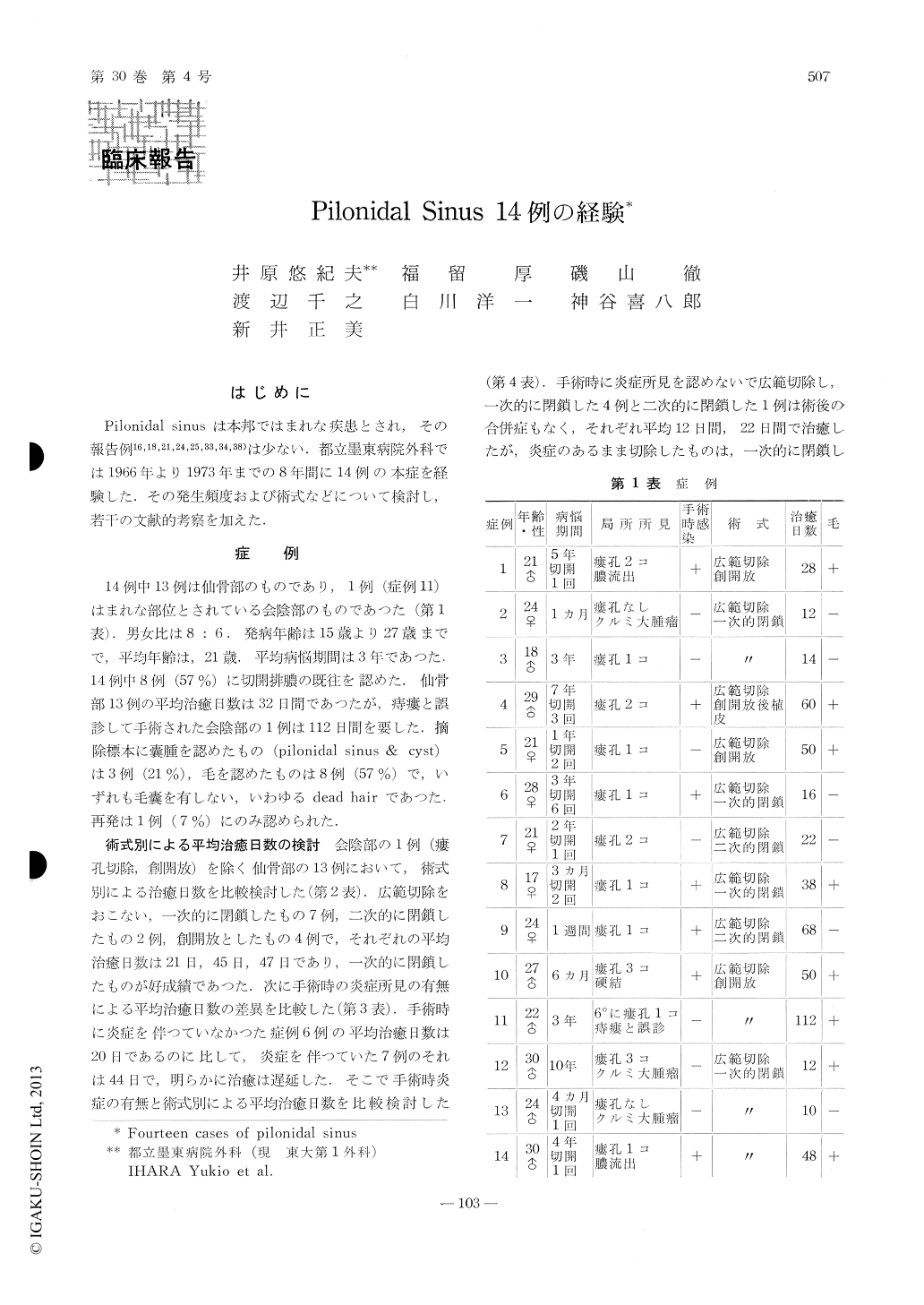

2 0 0 0 Pilonidal Sinus 14例の経験

2 0 0 0 OA 結晶シリコン型太陽電池のマテリアルリサイクルに関する研究

- 著者

- 原田 秀樹 酒井 紀行 松山 普一 飯島 正広 白間 英樹

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第33回廃棄物資源循環学会研究発表会

- 巻号頁・発行日

- pp.195, 2022 (Released:2022-11-30)

太陽光発電システムは、再生可能エネルギーの旗手として2010年以降急速に普及し、さらに最近ではカーボンニュートラル政策が後押しとなり、導入に拍車がかかっている。一方でその保証年数である20年を過ぎる2030年頃から廃棄モジュールが大量発生することに対する懸念が社会問題となっている。それに対し我々はモジュール内の重量比で大部分を占めるガラスに対するマテリアルリサイクルの研究を行った。モジュールはガラスと樹脂および太陽電池セルが密着積層された構造となっており、ガラスを割らずにモジュールから回収する「パネルセパレータ」を開発した。またガラスに付着する樹脂残渣量をリサイクル可能なレベルで抑制し、さらにそれを維持する研究を行った。一方、回収したガラスの組成を分析し、含有する元素の把握とそれらに適合する用途の検討を行い、水平リサイクル用途、リユース用途の開拓を行った。

2 0 0 0 OA メトホルミンはミトコンドリア病患者の脳卒中様発作を誘発する

- 著者

- 白石 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- pp.10873, (Released:2021-05-14)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

要旨:症例は48歳女性.母親と母方祖母に難聴と糖尿病がある.5年前に糖尿病を指摘された.来院6カ月前からメトホルミンの導入を開始され,その後増量された.この頃から難聴を自覚していた.X日,突然発症の運動性失語で前医に緊急入院し,ヘルペス脳炎の診断で加療され X+15日に退院となった.その翌日に運動性失語と右同名半盲,右半側空間無視が出現し,当院に入院した.頭部MRIで,左の側頭葉,後頭葉,頭頂葉病変を認め,同部位は MR spectroscopy で乳酸ピークを認めた.血清と髄液の乳酸,ピルビン酸値とL/P比の上昇も認め,ミトコンドリア病と診断した.本症例は,メトホルミン導入後に難聴,脳卒中様発作を生じたが,メトホルミンは乳酸上昇を介してミトコンドリア病を悪化させる.難聴,抗体陰性の1型糖尿病,低身長などが母系遺伝する糖尿病患者では,ミトコンドリア病の可能性を考え,乳酸値の測定等を検討することが望ましい.

2 0 0 0 OA 原子炉ニュートリノの研究から地球内部の観測へ ニュートリノ科学を推進するカムランド実験

- 著者

- 白井 淳平

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.9, pp.598-602, 2014 (Released:2019-10-31)

- 参考文献数

- 6

ニュートリノは物質を構成する最も基本的な粒子(素粒子)の一つである。自然界には大量に存在するが電荷がなく,物質とほとんど反応しないため幽霊粒子とも呼ばれ,その性質は神秘のベールに包まれていた。近年その研究は大きく進展し,興味深い性質が明らかになってきた。その解明には原子炉から大量に放出される原子炉ニュートリノが大きな役割を演じてきた。そして今やニュートリノを用いて地球内部を探る新たな観測方法が現実のものとなっている。本稿では最先端のニュートリノ研究を推進するカムランド実験(Kamioka Liquid scintillator Anti-Neutrino Detector)を紹介し,これまで何がわかったか,そして今後のニュートリノ研究について紹介する。

2 0 0 0 OA アンジオテンシン変換酵素阻害薬服用患者の咳発生頻度に及ぼす調査方法の影響

- 著者

- 後藤 伸之 白波瀬 正樹 八田 寿夫 政田 幹夫 李 鍾大 坪川 明義 清水 寛正 上田 孝典 中村 徹 北澤 式文

- 出版者

- The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.725-730, 1996-12-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 2

We performed a pharmacoepidemiological study on the effect of different types of questionnaires on coughing and the prevalence of this symptom in out-patients taking angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) in Fukui Medical School Hospital.The following three types of quentionnaires were prepared:Type 1 ; Questionnaire asking whether the patient has a cough or no after implying that ACEI might cause this symptom.Type 2 ; Questionnaire on the general adverse effects of ACEI, including coughing.Type 3 ; Questionnaire on the general adverse effects of ACEI other than coughing.All questionnaires included a blank space in which the patients were asked to write any adverse effects. The patients were randomly divided into three groups. Each group was given one of the three questionnaires. In the type 3 questionnaire, no patient com-plained of coughing. The prevalence of cough was higher in type 1 questionnaire than in type 2 quetionnaire patients. These results indicate that the prevalence of adverse effects varies greatly depending the type of questions in the questionnaire.

2 0 0 0 OA 上場企業による農業参入の分析 人材育成と関連コストの問題を課題に

2 0 0 0 計量文体学を用いた喜劇性と悲劇性の抽出

- 著者

- 白鳥 孝幸 村井 源

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.276-282, 2020

<p> 「ハッピーエンド」と「バッドエンド」は物語における最もメジャーなカテゴライズであるが,これまでの研究においてそれらに関する計量的な分析はほとんど行われていなかった.本研究では,乙一の短編小説における喜劇性と悲劇性の抽出を目指した.まず,対象データを3 ジャンルに分類し,分類語彙表に基づいた新たな極性辞書を作成した.また,極性辞書を用いてテキスト中の極性語を抽出した.そして,抽出した極性語から,階層的クラスター分析と重回帰分析を用いて,ハッピーエンド作品とバッドエンド作品における特徴の抽出を試みた.その結果,物語の終盤四分の一における「好・愛・敬」にカテゴライズされる極性語がハッピーエンドに寄与していることが明らかになった.また,物語の終盤四分の一における「悲・哀」にカテゴライズされる極性語がバッドエンドに寄与していることが明らかになった.</p>

2 0 0 0 OA コンピュータゲーム「Minecraft」を用いた仙台市上杉地区の地質に関する教材開発

- 著者

- 岩橋 純子 安藤 明伸 西岡 芳晴 川畑 大作 白石 喬久

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.4, pp.463-472, 2022-08-25 (Released:2022-09-08)

- 参考文献数

- 19

A system was created using an exploration-type computer game as the basic material, and its educational effects were verified with the aim of stimulating the interest of students of the digital native generation in the local history of the region. Research classes were conducted using Minecraft (Mojang/Microsoft) teaching materials at Miyagi University of Education Junior High School in Sendai City. The theme of the classes was to convey knowledge about the geology and geological history of the region. Teaching materials were created for students to learn about geological formations in the Kamisugi area of Sendai City, including the region of their junior high school, with the aim of deepening their interest in local geological history and their understanding of the changing earth. A Minecraft world was used with underground strata that reflected information from a geological boring survey conducted in the past at the school, school buildings, and teleportable landscapes of past geological eras, and questions were asked on knowledge of geology based on school textbooks or research papers. The following were confirmed from the research classes at the junior high school. The game using a familiar school as a setting was very popular among the students, and they were not bored by the knowledge questions. The key words of the geological era that the students reached were frequently mentioned in the questionnaire given after the classes. The game is considered to be effective for helping students to understand and remember things visually, while having an enjoyable and positive experience.