- 著者

- 上野 雄己 鈴木 平

- 雑誌

- 心理学研究 : 健康心理学専攻・臨床心理学専攻 (ISSN:21859957)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.67-83, 2017-03-20

1 0 0 0 OA 日本の労働市場における副業保有と転職希望※1

- 著者

- 鈴木 紫

- 出版者

- 日本経済政策学会

- 雑誌

- 経済政策ジャーナル (ISSN:13489232)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.73-95, 2022-04-27 (Released:2022-04-27)

- 参考文献数

- 21

本稿は、『就業構造基本調査』(2002 年、2007 年)を用いて、日本の労働市場で有業者(雇用者)の副業保有が転職希望(本業の就業継続希望、転職希望)に与える影響について実証分析を行った。①女性雇用者(正規雇用、非正規雇用とも)、男性雇用者の正規雇用において、副業保有が転職希望を促すこと、②男性雇用者の正規雇用と女性雇用者の非正規雇用において、本業と同じ産業の副業保有者がより転職希望を持つ傾向にあることが示された。

- 著者

- 岩本 大輝 鈴木 秀男

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会誌 (ISSN:09187324)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.245-258, 2022-03-22 (Released:2022-03-23)

- 参考文献数

- 42

世界中で女性の労働参入が進んでいる.日本でも女性活躍は進んでいるが,女性管理的職業従事者割合は世界と比して極めて低い.この課題の要因としてワーク・ライフ・バランス(WLB)問題がある.企業はWLB支援施策を採用,もしくは採用を検討しているが,施策が階級別女性比率に与える影響や施策間の影響関係が不明瞭であり,検討困難な現状がある.本研究はWLB施策の組合せ効果や施策間関係が女性活躍に与える影響に注目し,日本企業604社のWLB支援施策情報にベイジアンネットワーク分析を行った.結果として,従業員女性比率には残業時間の削減策,管理職女性比率には在宅勤務,部長以上職女性比率には在宅勤務と保育設備・手当の採用が有効であるとともに,これらの施策の採用に影響を与える基礎的な施策(例えば,有給休暇取得の奨励策など)から順を追って採用し,労働環境を整えることが施策の有効化につながるという示唆をえた.

- 著者

- 鈴木 大助

- 雑誌

- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022-CE-164, no.12, pp.1-4, 2022-03-05

コロナ禍下での対応のため,大学では妥当な評価が可能なオンライン試験の実現に向けて,様々な試みが行われている.筆者は,授業内小テストとして減点方式の正誤判定問題を利用したオンライン CBT 試験を行った.受講生数が多くても採点が容易であること,どのような科目にも応用可能であること,受講生個々人の理解度を測定できる試験であることを目指した.本試験は,制限時間 60 分,満点 40 点で,学習管理システムの小テスト機能を利用して実施した.問題は,減点方式の正誤判定問題 40 問からなり,全問解答必須である.受講生は,各設問の文章を読み,その文章が正しい場合は「正しい」,誤っている場合は「誤り」,自信が無いので解答したくない場合は「解答しない」をそれぞれ選択する.また,「誤り」を選択した場合は,対応する解答欄に正しくなるように修正した文章を記述する.修正した文章の記述が無い場合または修正した文章が誤っている場合は,誤答となる.採点は,正答数から誤答数を引いた数を得点とし,得点がマイナスとなる場合は 0 点とする.「解答しない」を選択した設問は正答数にも誤答数にも数えない.30 人が本試験を受験した結果,得点は 10~15 点の得点区間をピークとし,0 点から 33 点の範囲に広く分布する結果となった.また,「解答しない」選択数の分布からは,受講生が確実に得点するために「解答しない」という選択肢を戦略的に利用している様子がうかがえた.以上のことから,本試験は受講生の達成度を識別する能力を有しており,受講生個々人の理解度を測定できていると期待される.また,工夫は加えているものの基本的には正誤判定問題かつ CBT であるため,採点も比較的容易である.減点方式の正誤判定問題を利用したオンライン CBT 試験は,妥当な評価が可能かつ実践が容易な試験になりえると言える.

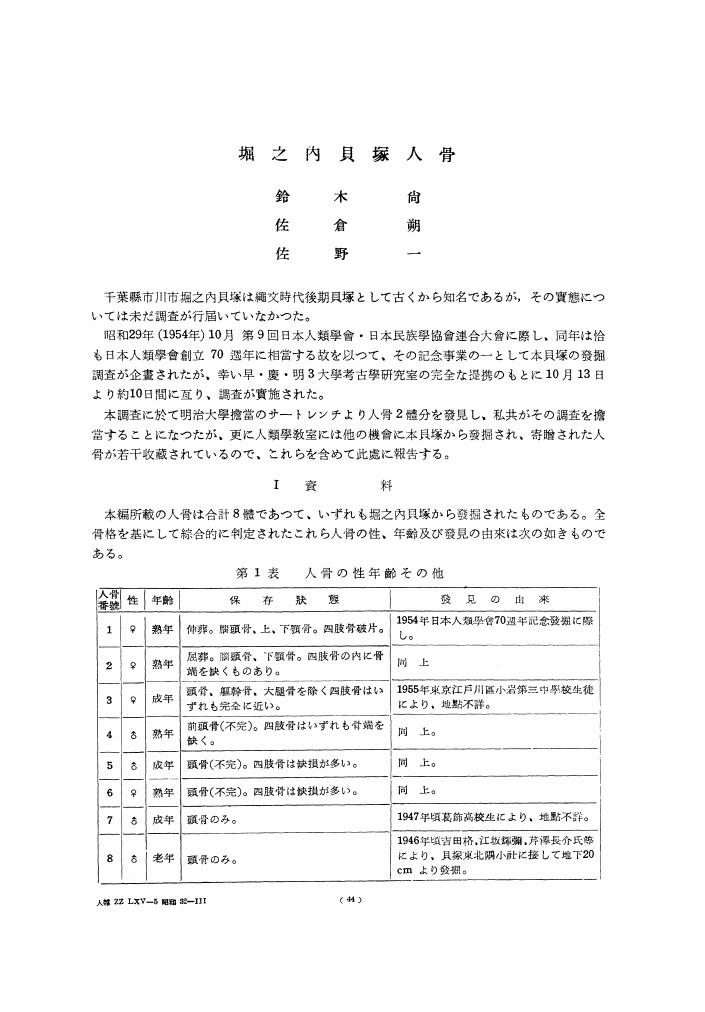

1 0 0 0 OA 堀之内貝塚人骨

- 著者

- 鈴木 尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.238-267, 1957-03-30 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 3

1 0 0 0 OA 技術的媒介の倫理 ―「科学技術に同行する倫理学」の枠組み―

- 著者

- 鈴木 俊洋

- 出版者

- 日本ホワイトヘッド・プロセス学会

- 雑誌

- プロセス思想 (ISSN:21853207)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.20-31, 2019 (Released:2020-12-28)

1 0 0 0 知恵蔵裁判全記録

- 著者

- 鈴木一誌 知恵蔵裁判を読む会編

- 出版者

- 太田出版

- 巻号頁・発行日

- 2001

1 0 0 0 OA マスクフィッティングテスターを用いたN95マスクの顔面密着性の定量的評価と装着指導

- 著者

- 川辺 芳子 田中 茂 永井 英明 鈴木 純子 田村 厚久 長山 直弘 赤川 志のぶ 町田 和子 倉島 篤行 四元 秀毅

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR TB AND NTM

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.443-448, 2004-07-15 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

[目的] 防じんマスクの密着性の評価に使用されているマスクフィッティングテスターを用いてN95微粒子用マスク (N95マスク) の顔面への密着性の定量的評価を行うことの妥当性を検討することと, N95マスクの装着状況およびマスクの選択と使用方法の指導の重要性を明らかにすることを目的とする。 [対象] 当院に勤務する職員133名で, 男性29名, 女性104名, 常時N95マスクを使用している者は46名, 毎日は使用していない者87名であった。 [方法] 労研式マスクフィッティングテスターMT-02型TMを用いてマスクの漏れ率を測定し, 10%以下を許容範囲とした。基準に達しない場合は装着方法を指導し, それでも達しない場合はマスクの種類を変更した。 [結果] 1回目で漏れ率が10%以下であったのは87名 (65%) であった。10%を超えた46名のうち40名は指導やマスクの変更により10%以下になったが, 最終的に6名は達しなかった。マスクの選択, 鼻の部分の密着性, ゴムひもの使用方法が問題であった。 [結論] マスクフィッティングテスターはN95マスクの顔面への密着性の定量的評価に有用であり, 顔に合ったマスクの選択と日常的な指導点検, 3種類以上のマスクを準備しておくことが重要であることが明らかになった。

1 0 0 0 OA EUの戦略的自律 フランスから見た大西洋同盟

1 0 0 0 OA 通勤近郊列車のつり革高さと手すり位置の検討

- 著者

- 斎藤 綾乃 鈴木 浩明 白戸 宏明 藤浪 浩平 遠藤 広晴 松岡 茂樹 平井 俊江 斎藤 和彦

- 出版者

- Japan Human Factors and Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.9-21, 2006-02-15 (Released:2010-03-15)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4 3

振動環境下で通勤近郊列車の支持具の使いやすさを検討した. 列車の走行振動を模擬できるシミュレータ内に, 車内設備を取り付け, 幅広い身長の利用者に, 様々な寸法のつり革や手すりを評価させた. つり革全体の長さは275mm, 375mm, 475mmの3水準, 床からのつり革高さは靴を履いた身長に対する比 (以降, 身長比) 80~120%まで5%間隔とした. つり革長さ275mmの場合, 身長比99%が最適であり, 90~105%が推奨範囲であった. つり革が長くなると推奨範囲が狭まった. 推奨範囲外となる人の割合を最少にする観点から, いくつかの推奨値の組合せを提案した. 手すりについては, 座面前縁から150mmの距離をとったものが, 現行 (座面前縁からの距離0mm) と比較して, 姿勢維持の有効性や立ち上がりやすさが向上することを確認した. 乗降性は悪化しなかった.

1 0 0 0 OA コロナ禍での遠隔による大学スポーツ授業の前後における社会人基礎力の変化

- 著者

- 前田 奎 鈴木 楓太 束原 文郎 成相 美紀 吉中 康子 松木 優也 池川 哲史

- 出版者

- 公益社団法人 全国大学体育連合

- 雑誌

- 大学体育スポーツ学研究 (ISSN:24347957)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.62-72, 2022 (Released:2022-09-28)

- 参考文献数

- 21

<目的>本研究の目的は,コロナ禍における遠隔による大学スポーツ授業を通じて,受講者の「社会人基礎力」(経済産業省(METI)が提唱)がどのように変化するのかを記述し,その変化の背景を検討することである.本研究で対象としたSLS(スポーツ・ライフスキル)という大学スポーツ授業は,「社会人基礎力」の育成を目指したものである.<方法>新型コロナウイルスの影響を受け,第5回目(Pre:実技授業開始時点)および第15回目(Post:実技授業終了時点)において,受講生を対象に「社会人基礎力」の12の能力要素に関して,自己評価による調査を実施した.1598名の大学スポーツ授業の受講者のうち,PreおよびPostの両方の調査に回答した188名(学年:1年生123名,2年生65名,性別:男子120名,女子65名,回答しない3名)が本研究の分析対象であった.各項目の値のPreとPostの比較には,Wilcoxon符号付順位和検定を用いた.<結果および考察>本研究の主な結果は次の通りである:12の構成要素のうち,「働きかけ力」(z = -2.26,p < 0.05),「課題発見力」(z = -2.48,p < 0.05),「計画力」(z = -2.62,p < 0.01),「創造力」(z = -3.99,p < 0.01),「発信力」(z = -3.95,p < 0.01)および「傾聴力」(z = -2.49,p < 0.05)について,授業後が授業前よりも有意に高値を示した.また,「社会人基礎力」を構成する3つの力をみると,「考え抜く力(シンキング)」(z = -3.85,p < 0.01)および「チームで働く力(チームワーク)」(z = -2.25,p < 0.05)について,授業後が授業前よりも有意に高値を示した.これらのことから,「働きかけ力」,「課題発見力」,「計画力」,「創造力」,「発信力」および「傾聴力」は遠隔による大学スポーツ授業でも育成可能であることが示唆された.本研究の結果は,コロナ禍あるいはアフターコロナにおける効果的な遠隔による大学スポーツ授業の一助となる.一方,対面授業を実施することによって育成できる能力要素が多く存在する可能性もある.したがって,今後はそれらの能力を育成するための授業についても研究を進める必要がある.

1 0 0 0 OA 屋敷神考

- 著者

- 鈴木 榮太郎

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.294-309, 1935-04-01 (Released:2018-03-27)

1 0 0 0 OA (32)東アジアリンケージと産業集積の再々生 ──新潟県中越地域の産業集積の事例分析──

- 著者

- 鈴木 信貴

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 經營學論集 第89集 日本的経営の現在─日本的経営の何を残し,何を変えるか─ (ISSN:24322237)

- 巻号頁・発行日

- pp.F32-1-F32-7, 2019 (Released:2019-09-26)

企業,産業の海外シフトが進む中,地域の産業集積はどのようなプロセスのもとで再生が可能になるか。この問いに対し故天野倫文東大准教授は新潟県中越地域を事例として一連の研究を行った。先行研究は,成長している企業は地元業者との分業関係のもとに,自らは開発に特化しニッチ分野で高い競争力を持つ製品を開発し販売を東アジアに広げ受注を伸ばしていることを明らかにし,これらの企業の成長とともに産業集積が再生へ向かっていると論じた。 本研究は,先行研究から10年以上が過ぎた今,先行研究どおりに産業集積は再生したのかという問題意識のもとに,その検証を試みた。先行研究の調査後も一連の企業,産業集積はおおむね先行研究の方向で成長していた。しかし,リーマンショックにより,どの企業も壊滅的な打撃を受け,特に東アジア,ニッチ分野に力を入れていた企業は,その影響が大きかった。リーマンショック後,各社はそれぞれ経営体制を大きく変えることにより業績を戻し,そのことにより産業集積が新たな形で再び再生へと向かっていることが明らかになった。

- 著者

- 鈴木 康志

- 出版者

- Japanische Gesellschaft für Germanistik

- 雑誌

- Neue Beiträge zur Germanistik (ISSN:24330906)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, pp.71-80, 2004-03-15 (Released:2018-03-31)

1 0 0 0 OA 社会関係資本研究の「混沌から調和への進展」にむけて

- 著者

- 鈴木 伸生

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.71-75, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 集団のネットワーク構造が社会関係資本の形成に及ぼす影響

- 著者

- 鈴木 伸生

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.115-128, 2019-08-30 (Released:2021-02-26)

- 参考文献数

- 41

本稿の目的は,集団のネットワーク構造がLinの社会関係資本の形成に及ぼす影響について,Coleman,Burt,Putnamの理論に依拠したネットワークの閉鎖性/開放性を表す閉鎖的/開放的集団への参加効果に関する仮説を検証することである.日本の代表的な大規模調査JGSS 2012データを用いて,多変量解析(Heckit, ZINB)を行った結果,第1に,開放的集団への参加数が多い個人ほど,豊かな社会関係資本(一般的社会関係資本,拡張性,上方到達可能性,異質性)を形成していた.第2に,閉鎖的集団への参加数が多い個人ほど,アクセス可能な地位の総数(拡張性)を多く形成していた.以上の知見は,豊かな社会関係資本の形成に対するネットワークの開放性の重要性を示唆している.

1 0 0 0 OA 授乳を行う母親の体験 ─ 質的研究のメタ・サマリー ─

- 著者

- 濱田 真由美 佐々木 美喜 住谷 ゆかり 鈴木 健太 仁昌寺 貴子

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.5_875-5_889, 2018-12-20 (Released:2018-12-21)

- 参考文献数

- 75

目的:授乳を行う母親の体験に関する質的研究結果を統合する。方法:質的研究40件を抽出し,メタ・サマリーを行った。結果:授乳に必要とされる自律性を発揮する体験,意思をもって授乳方法を選択する体験,母乳を与えようと努力する体験,母乳に母子関係を投影する体験,母乳に「母親」を投影する体験,断乳・卒乳・離乳と折り合いをつける体験,授乳に対する否定的体験,支援に満足した体験,支援に不満を抱いた体験の9トピックと30の結果に統合された。出現頻度が高かった結果(effect sizes 20~38%)は,母乳育児や搾乳に伴う身体的・精神的苦痛,「母親」としての自己価値が揺るがされる体験,母親の自律性や意思を示す体験であった。結論:母乳を与えることに伴う母親の身体的・精神的苦痛や自己価値が揺るがされる問題状況に取組み,母親の自律性や意思を尊重した支援創出に向けた研究が必要である。

1 0 0 0 OA アジア4ヵ国と日本の法人実効税率の比較

- 著者

- 鈴木 将覚

- 出版者

- 日本財政学会

- 雑誌

- 財政研究 (ISSN:24363421)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.209-229, 2011 (Released:2022-07-15)

- 参考文献数

- 13

アジア諸国への資本逃避の懸念が広く共有されている一方で,アジア諸国の法人実効税率の比較が行われることは少ない。本稿では,シンガポール,タイ,中国,韓国という法人税制の特徴が異なるアジア4ヵ国を対象に,EATRとEMTRの時系列的な変化を計算し,日本との比較を行った。その結果,①シンガポールとタイは,日本よりもEATR,EMTRともにはるかに低く,②日本と韓国のEATRの差は12%,中国と日本の差は7%であり,③日本と中国のEMTRがほぼ同じ水準にあることがわかった(機械設備の標準ケース)。こうした分析は,日本の法人税改革の当面の目的がEATRを5~10%引き下げて立地インセンティブを与えることであることを示唆する。また,タックスホリデーを用いた分析では,中国を除く国では免税期間が短い場合に実効税率が逆に上昇するとの興味深い結果が得られた。

1 0 0 0 OA 「新思考」と批判者たち

1 0 0 0 OA ソ連における価格形成と新技術の導入

- 著者

- 鈴木 啓次

- 出版者

- THE JAPANESE ASSOCIATION FOR RUSSIAN AND EAST EUROPEAN STUDIES

- 雑誌

- ソ連・東欧学会年報 (ISSN:03867226)

- 巻号頁・発行日

- vol.1984, no.13, pp.56-67, 1984 (Released:2010-03-16)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1