1 0 0 0 OA 近代日本出版業確立期における大倉書店

- 著者

- 鈴木 恵子

- 出版者

- 日本英学史学会

- 雑誌

- 英学史研究 (ISSN:03869490)

- 巻号頁・発行日

- vol.1986, no.18, pp.101-113, 1985-11-01 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 26

Okurashoten was established on September 15th in the 8th year of Meiji era. It developed from Kin'eidb Publishing Company (Ezoshi-ton'ya Kin'eido) which was a branch of Yorozuya Publishing Company. Kin'eido was acknowledged as the Publishing Company of Nishikie in the last days of Edo era.Okurashoten published various dictionaries; English, German, French, Russian dictionaries, Japanese dictionary ‘Gensen’, biographical dictionaries, Buddhist dictionary, etc. Even today its publications are reprinted by many publishing companies, with many influences on our time's thought and ideas.The aim of this treatise is. with the above historical sketch of Okurashoten in mind, to demonstrate the following three themes:(1) what kinds of books Okurashoten published according to its own thought for introducing Anglo-American political and economical ideas to Japan, and for realizing peaceful Japan in the 20's of Meiji era.(2) what parts Okurashoten played for safeguarding Japan's independence and interests against European and American nations.(3) what parts Okurashoten played in modernization of Japan's publishingbusinesses, and in publishing modern school textbooks.

1 0 0 0 水泳と健康について

- 著者

- 鈴木 大地

- 出版者

- 順天堂大学

- 雑誌

- 順天堂医学 (ISSN:00226769)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.308-311, 2003-09-30

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 鈴木 克洋 露口 一成 松本 久子 新実 彰男 田中 栄作 村山 尚子 網谷 良一 久世 文幸

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.4, pp.187-192, 1997-04-15 (Released:2011-05-24)

- 参考文献数

- 10

Fifty six clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis were tested for drug susceptibility in Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) containing 0.1μg/ml of INH, 1.0μg/ml of RFP, 3.5μg/ml of EB and 0.8μg/ml of SM. These results were compared with those obtained by testing the same M.tuberculosis isolates by the absolute concentration method using 1% Ogawa egg slant containing 0.1μg/ml of INH, 10μg/ml of REP, 2.5μg/ml of EB and 20μg/ml of SM. Fifty six isolates consisted of 18 pansensitive strains, 27 multidrug resistant strains and 11 single drug resistant strains. The results for individual drugs showed excellent agreement between the MGIT and the Ogawa methods, and overall agreement rate of the two methods were 96.4%. The results were just the same for all drugs in 48 out of 56 strains studied. The drug resistance could be observed much earlier by the MGIT method (mean 5.9 days) than by the Ogawa method (more than 21 days). In conclusion, the MGIT system could be a promising new drug susceptibility test which might become available in Japan replacing the Ogawa method.

1 0 0 0 OA 病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていること

- 著者

- 糸井 志津乃 安齋 ひとみ 林 美奈子 板山 稔 吉田 由美 風間 眞理 刀根 洋子 堤 千鶴子 奈良 雅之 鈴木 祐子 川田 智惠子 小池 眞規子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.442-451, 2020-07-15 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 41

目的 本研究では病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることを明らかにすることを目的とする。方法 質的記述的研究方法を用いた。研究協力を承諾した患者会団体から研究参加候補者の紹介を受けた。研究参加に同意したがんピアサポーター10人に半構造化面接を2014年7月から10月に実施した。逐語録より,がんピアサポーターが大事にしていることを抽出した。文脈を単位としてコードを生成し,さらにサブカテゴリー化,カテゴリー化を行い分析した。本研究は目白大学研究倫理審査委員会の承認を得て,その内容を遵守して実施した。結果 研究参加者は病院を活動の場とし,個別相談,がんサロンで活動中の40歳代から70歳代の10人(男性2人,女性8人)のがんピアサポーターである。医療機関で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることとして,129コード,11サブカテゴリーから5つのカテゴリーが生成された。カテゴリーは【傾聴しありのままを受け止め,利用者が方向性を出せるようにする】【医療者とは違う立場をわきまえ,対応する】【心持ちを安定させ,生活とがんピアサポート活動とのバランスを考える】【知識や技術を担保し,自分を磨き続ける】【医療者,病院との信頼関係を築く】である。結論 病院で活動しているがんピアサポーターが大事にしていることは,以下のようであった。まず,利用者を対象に,【傾聴しありのままを受け止め,利用者が方向性を出せるようにする】【医療者とは違う立場をわきまえ,対応する】である。これは“がんピアサポート活動の実践中に利用者のために大事にしていること”であり,大事にしていることの中心を成している。次に,がんピアサポーター自身を対象に,【心持ちを安定させ,生活とがんピアサポート活動とのバランスを考える】【知識や技術を担保し,自分を磨き続ける】である。これは“がんピアサポート活動の継続と質の向上のために大事にしていること”であり,支援体制や学習環境の整備が課題である。さらに,【医療者,病院との信頼関係を築く】である。これは“がんピアサポート活動を円滑にするために大事にしていること”である。医療者・病院との信頼関係の重視は,病院でのがんピアサポート活動の特徴と言える。本研究の結果は,がんピアサポート活動を振り返る視点になると考えるが,今後の課題としてがんピアサポーター養成講座への活用の検討が必要である。

- 著者

- 北地 雄 鈴木 淳志 原島 宏明 宮野 佐年

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.995-1000, 2014 (Released:2015-01-21)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕リハビリテーションの阻害因子である脳卒中後の抑うつとアパシーに関連する因子を抽出し,より円滑で効果的なリハを提供する一助を得ること.〔対象〕亜急性期脳卒中者23名.〔方法〕抑うつとアパシーをそれぞれCES-Dとやる気スコアを用い評価した.身体機能面,心理・精神的側面,社会的側面,およびQOLとの関連は相関分析と回帰分析を用いた.〔結果〕抑うつ症状,アパシーともに約35%に認められた.どちらも心理・精神的側面およびQOLと関連した一方で,アパシーのみが身体機能面,社会的側面と関連した.回帰分析から,抑うつには心理・精神的側面,アパシーには年齢が強く影響することが示された.〔結語〕高齢であり,心理・精神的変調が示唆される脳卒中者のリハの進行には,特に配慮を要することが示唆された.

- 著者

- 鈴木 厚子 福井 美園 中安 寿美子 滝谷 玲子 多田 敬三

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 共立薬科大学研究年報 (ISSN:04529731)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.1-15, 1984-03-25

The reaction of N-nitroso-N-butylurea (NBU) with an equivalent of L-α-aminoacid was made in the buffer solution of pH 7.2 at 37℃ for 3 weeks. α-Carbamoyl-aminoacid was isolated and identified for each α-aminoacid examined together with the decomposition-products of NBU such as 1-and 2-butanols, urea and a slight amount of butylurea. A quantitative research was also carried out for L-methionine and L-leucine by high performance liquidchromatography. It was found that about 60% of L-methionine and 53% of L-leucine was carbamoylated respectively with an equivalent of NBU during 5 days, but, thereafter, no appreciable further carbamoylation was observed, and also that 83% of methionine reacted with twice equivalent of NBU. The velocity and products of decomposition of NBU in the buffer solutions of various pH were reinvestigated. The minimum rate constant for the apparent first-order decomposition was found in the region of pH3. The determination of butanols produced by gaschromatography of ether extracts from the reaction mixture showed that not only their total amounts were practically unvaried but also the ratio of 1-butanol to 2-butanol was almost equal value of 2.0 in various pH regions. The amount of urea or butylurea produced in each pH solution was relatively estimated by semiquantitative thin-layer chromatography. In the case of urea, no appreciable difference was observed except in the regions of pH3 and pH4,where urea was found to be a minor product and, instead, an unknown product was detected, whereas the formation of butylurea was slight in higher pH regions than pH5,however, in more acidic medium denitrosation seemed to be considerable although it might be a side reaction in the whole decomposition-pathway. Some considerations and discussions were made on the mechanism of decomposition of NBU, and also on the results from the quantitative study for the reaction of NBU with α-aminoacids.

1 0 0 0 腎細胞癌の甲状腺転移例

- 著者

- 金城 秀俊 安慶名 信也 上里 迅 真栄田 裕行 鈴木 幹男

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会

- 雑誌

- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.67-72, 2020

転移性甲状腺腫瘍は稀であり,特別な画像所見がないため術前に診断をつけることが難しい。われわれは腎細胞癌の甲状腺転移例を経験したので報告する。症例は55歳,女性。当科初診11年前に腎細胞癌により右腎摘出を受けた。受診9年前に膵頭部に再発し同部位を摘出された。受診3-4年前に右甲状腺腫大を認め増大傾向にあった。穿刺吸引細胞診で濾胞性腫瘍疑いの診断を受け,当科を受診した。甲状腺以外に頭頸部領域に腫瘍性病変を認めず,原発性甲状腺悪性腫瘍として葉峡切除術(右葉)+右気管傍郭清術を施行した。術後病理で腎細胞癌の転移と判明した。術後21か月で肺転移を認め追加治療中であるが,頭頸部には明らかな再発を認めていない。

1 0 0 0 OA 遍在する,隠れた神としての電子地理情報技術

- 著者

- 鈴木 晃志郎

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.83, 2014 (Released:2014-10-01)

1990年代に飛躍的な進歩を遂げたICT(情報通信技術)は、誰もがウェブ上で情報交換できる時代をもたらした。いまや紙地図は急速にウェブや携帯端末上で閲覧できる電子地図へと主役の座を明け渡しつつある。二者の決定的な違いは、地理情報を介した情報伝達が双方向性をもつことである。Google Mapなどの電子地図とLINEやFacebookなどのコミュニケーションツールの連携で、利用者はタグや文章、写真を貼り付けてオリジナルの主題図を作成でき、不特定多数に公開できるようになった。また、OpenStreetmapなどに代表される参加型GISの領域では、官公庁や製図家に限られていた地理情報基盤整備の局面における、一般人の参画を可能にしつつある。 しかし、こうしためざましい技術革新に比して、利用者側に要求されるモラルや責任、リテラシーについての議論は大きく立ち後れている。阪神大震災の教訓を踏まえ、電子地理情報の基盤整備に尽力してきた地理学者たちは、2007年に制定された「地理空間情報活用推進基本法」に貢献を果たすなど、電子国土の実現に深くコミットしてきた。電子地理情報の利活用におけるユビキタス化は、その直接・間接的な帰結でもある。ゆえに、ユビキタス・マッピング社会の実現は、地理学者により厳しくその利活用をめぐるリスクや課題も含めて省察することを求めているといっても過言ではない。本発表はこうした現状認識の下、地理学者がこの問題に関わっていく必要性を大きく以下の3点から検討したい。(1)地図の電子化とICTの革新がもたらした地理情報利用上の課題を、地理学者たちはどう議論し、そこからどのような論点が示されてきたのかを概観する。この問題を論じてきた地理学者は、そのほとんどが地図の電子化がもたらす問題を「プライバシーの漏洩」と「サーベイランス社会の強化」に見ており、監視・漏洩する主体を、地理情報へのアクセス権をコントロールすることのできる政府や企業などの一握りの権力者に想定している。本発表ではまず、その概念整理を行う。(2)地理学における既往の研究では、地理情報へのアクセスや掲載/不掲載の選択権を、一握りの権力(企業や行政、専門家)が独占的にコントロールできることを主に問題としてきた。しかし、逆にいえば、権力構造が集約的であるがゆえに、それら主体の発信した情報に対する社会的・道義的責任の所在も比較的はっきりしており、そのことが管理主体のリテラシーを高める動機ともなり得た。これに対し、ユビキタス・マッピング社会の到来は (A)個人情報保護に関する利用者の知識や関心が一様ではない、(B)匿名かつ不特定多数の、(C)ごく普通の一般人が情報を公開する権力を持つことを意味する。それでいて、情報開示に至るプロセスには、情報提供を求めてプラットフォームを提供する人間と、求めに応じて情報提供する人間が介在し、一個人による誹謗中傷とも趣を異にした水平的な組織性も併せ持っている。ユビキタス・マッピング社会は、そんな彼らによって生み出される時にデマや風聞、悪意を含んだ情報を、インターネットを介してカジュアルに、広く拡散する権力をも「いつでも・どこでも・だれでも」持てるものへと変えてはいないだろうか。本発表では、ある不動産業者が同業他社あるいは個人の事故物件情報を開示しているサイトと、八王子に住む中学生によってアップロードされた動画に反感を抱いた視聴者たちが、アップロード主の個人情報を暴くべく開設した情報共有サイトの例を紹介して、さらに踏み込んだ検討の必要性を示す。(3)地理情報をめぐるモラルや責任の問題は、端的には情報倫理の問題である。本発表で示した問題意識のうち、特にプライバシーをめぐる問題は、コンピュータの性能が飛躍的に向上した1980年代以降に出現した情報倫理(Information ethics)の領域で多く議論されてきた。本発表では、これら情報倫理の知見からいくつかを参照しながら(2)で示された論点を整理し、特に地理教育的な側面から、学際的な連携と地理学からの貢献可能性を探ることを試みる。

1 0 0 0 OA 理科教育の“Nature of Science”教授における社会的アプローチの特質

- 著者

- 鈴木 宏昭

- 出版者

- 日本教材学会

- 雑誌

- 教材学研究 (ISSN:0915857X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.41-48, 2015 (Released:2016-07-20)

- 参考文献数

- 19

The purpose of this paper is to find out the characteristics of social approach to teaching in science education from the viewpoint of teaching “Nature of Science”. In this study, the subject for study was SATIS16-19 in England, including textbooks, teacher's guides, in an analysis. As the result of the analysis, the following three points were found out; 1) The contents of “What is Science” centered on the function of scientific knowledge. 2) The contents of “What is technology” centered on the definition of technology and the sociocultural background of technology. 3) The instructional materials consisted of four elements. For elements were “Activity”,“Discussion”,“Further study”,“Summary”.

1 0 0 0 OA 福島県相馬郡鹿島町における双葉断層(大谷断層)の断層露頭と最近の活動に関する一考察

- 著者

- 鈴木 毅彦 小荒井 衛

- 出版者

- 一般社団法人 日本活断層学会

- 雑誌

- 活断層研究 (ISSN:09181024)

- 巻号頁・発行日

- vol.1989, no.6, pp.23-29, 1989-01-14 (Released:2012-11-13)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 大原 重洋 廣田 栄子 鈴木 朋美

- 出版者

- 日本聴覚医学会

- 雑誌

- Audiology Japan (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.230-238, 2011-06-30

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

難聴幼児通園施設に併せて, インクルーシブ環境 (保育園・幼稚園) に通園する聴覚障害児9名を対象として, 聴力正常な幼児 (聴児) 集団における社会的遊びの発達段階とコミュニケーション行動について観察し, 聴力レベル, 言語能力等の要因の関与について分析した。対象児は平均聴力71.2dB (SD18.0) で, 3歳4ヶ月から6歳1ヶ月児であった。その結果, 協同遊び段階3名 (33.3%), 一人遊び段階1名 (11.1%), 並行遊び段階3名 (33.3%), 保育士との遊び段階2名 (22.2%) に分類できた。聴覚障害3~4歳児では, 聴児の発話の受信が困難な傾向を認めたものの, 全例で概ね聴児とのコミュニケーションの成立を認めた。対幼児のコミュニケーション行動の発達は, 聴力レベルや言語能力よりも生活年齢の要因の関与が大きかった。

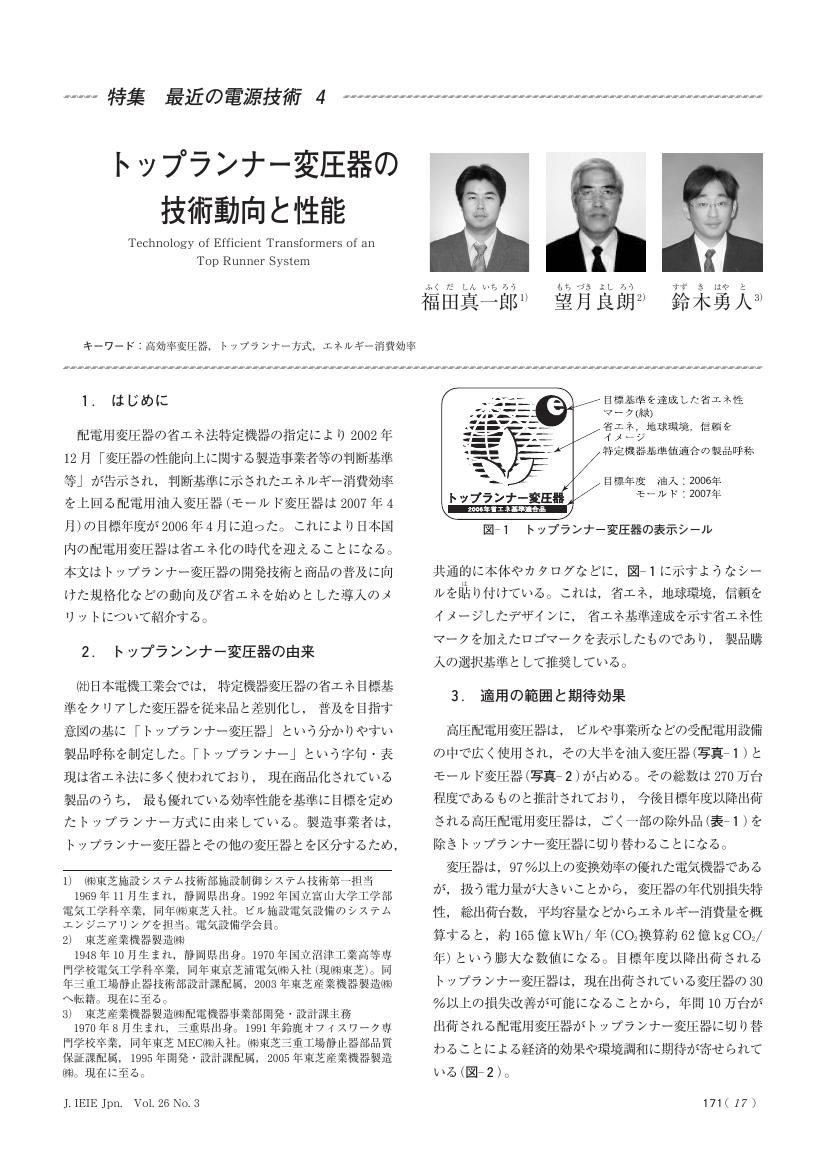

1 0 0 0 OA トップランナー変圧器の技術動向と性能

- 著者

- 福田 真一郎 望月 良朗 鈴木 勇人

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.171-174, 2006-03-10 (Released:2015-06-12)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 地域高齢者の転倒発生に関連する身体的要因の分析的研究

- 著者

- 鈴木 隆雄 杉浦 美穂 古名 丈人 西澤 哲 吉田 英世 石崎 達郎 金 憲経 湯川 晴美 柴田 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.7, pp.472-478, 1999-07-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 54 44

比較的健康な地域在宅高齢者527名を対象として, 面接聞き取り調査, 身体属性の測定, 腰椎骨密度および歩行能力などの運動能力を1992年の初回調査時に測定し, その後5年間追跡調査を行ない, その間での2回以上の複数回転倒者について, その関連要因の分析を行なった.その結果, 2回以上の複数回転倒者では非転倒者あるいは1回だけの転倒者に比較して初回調査時において, 自由歩行速度, 最大歩行速度, 握力などの運動能力や, 皮下脂肪厚, および老研式活動能力指標総得点などで有意な差が認められた. さらに, 5年間での追跡期間中の複数回転倒の有 (1), 無 (0) を目的変数とする多重ロジスティック回帰モデルによる分析を行なった結果,「過去1年間の転倒経験」が最も強い正の, そして自由歩行速度および皮下厚が負の有な関連として抽出された.このような地域高齢者を対象とする縦断的追跡研究の結果から, 転倒や転倒に基因する多くの骨折に対して,「過去の転倒経験」を問診で詳細に聞き取ることや, 簡便な「自由歩行速度」を測定することにより, 転倒ハイリスク者をスクリーニングすることが可能であり, ひいては転倒・骨折予防に極めて有効な指標となることが考えられた.

1 0 0 0 OA 「婚育」による結婚・家族形成の意識変化

1 0 0 0 OA 昭和16年度通常総会に於ける会長挨拶

- 著者

- 鈴木 忠治

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電氣化學 (ISSN:03669440)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.6, pp.159-160, 1941-06-05 (Released:2019-11-30)

1 0 0 0 OA アラウンドビューモニタの開発(トピックス)

- 著者

- 鈴木 政康 知野見 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.1073, pp.332, 2008-04-05 (Released:2017-06-21)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA タイ・エイズホスピス寺院における仏教看護の可能性

- 著者

- 鈴木 勝巳 Katsumi Suzuki

- 雑誌

- 二松学舎大学國際政経論集 = Journal of international politics and economics

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.23-35, 2018-03-31

1 0 0 0 OA 電子コミュニティの分析

- 著者

- 平本 一雄 山下 加奈恵 鈴木 優子

- 出版者

- 日本社会情報学会

- 雑誌

- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第22回全国大会

- 巻号頁・発行日

- pp.52-55, 2007 (Released:2010-01-22)

This research is about a community formation in region SNS. I did the investigation analysis in 220 regions SNS that existed within the country. In addition, the comparison analysis in region SNS was done as a regional community of SNS "mixi" of a maximum scale. As a result, more small-scale than "mixi", the amount of the remark and a speaker little became clear in region SNS. I want to expect that region SNS is used as activation of a regional community.