1 0 0 0 OA 倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻

- 著者

- 寺島良安 編

- 出版者

- 秋田屋太右衛門 [ほか]

- 巻号頁・発行日

- vol.[79], 1824

1 0 0 0 OA GMPの法制化と奈良県製薬業--一企業者史的視点から

- 著者

- 武知 京三

- 出版者

- 近畿大学商経学会

- 雑誌

- 商経学叢 = Shokei-gakuso: Journal of Business Studies (ISSN:04502825)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.59-126, 2011-03-01

[概要]富山売薬とならんで, 江戸中期に成立した大和の売薬ビジネスは, 第二次世界大戦中の企業整備によって10社に統合されていた。小稿では, 戦後蔦の統合会社からの分離独立問題を視野に入れながら, 企業史レベルでの業態の変化に言及するが, とくにWHOの勧告を契機とするGMP実施への行政・業界・企業の対応に重点を置く。具体的には, 企業者史的視点から, 配置薬メーカーにおける合併・協業化, そして脱配置化と多角化の事例を取り上げる。GMPは社会的・国際的な動向で, 薬の有効性, 安全性および品質確保の観点からみて当然の措置である。GMPの高度化はより進んでおり, 配置薬業界の構造変化, 二極化を押し進めた面がある。[Abstract] The nostrum business in Yamato (Nara Prefecture), which had been established in the middle of Era as well as that in Toyama Prefecture, was integrated into ten companies due to the enterprise readjustment during World War II. This manuscript refers to the transition of the nostrum business style from the viewpoint of entrepreneurial history with the consideration of matters such as separation or independence from the integrated companies after the War, but also focuses more on the measure taken by the authority, the pharmaceutical industry and corporations in order to deal with the implementation of GMP which was triggered by the recommendation from World Health Organization (WHO). As concrete examples, topics were taken up from the viewpoint of entrepreneurial history including merger and work collaboration among drug makers for delivered and arranged drugs for household and cases of the post-delivered and arranged drugs for household style and of diversification. GMP is the social and global trend and its legislation is right action judging from drug efficacy, drug safety and securement of drug quality. Furthermore, GMP has been advanced and this trend tended to force the nostrum industry to promote change of its business style and bipolarization.

1 0 0 0 OA 内視鏡と嚥下機能評価

- 著者

- 西村 智子 石川 剛 内藤 裕二

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.1236-1249, 2016 (Released:2016-07-20)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

超高齢化社会を迎え嚥下機能障害が大きな臨床課題である中,平成26年の診療報酬改定で胃瘻造設(PEG;Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)に関連して嚥下機能評価が保険算定されるようになり,消化器内視鏡医には嚥下内視鏡(VE;Videoendoscopic examination of swallowing)への関与が期待されている.本稿では喉頭内視鏡を用いた効果的なVEの実践的方法について述べる.消化器内視鏡医の役割を明確にし,手技習得のための研修体制の整備を進め,より多くの摂食嚥下機能障害症例をサポートできる充実した体制を確立する必要がある.

1 0 0 0 OA 吟釀香の研究について

- 著者

- 山田 正一

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.1-4, 1952-01-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA 江戸自慢三十六興 橋場雪中

1 0 0 0 OA 秋田の酒造技術の歩み

- 著者

- 池見 元宏

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.11, pp.796-801, 1984-11-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 7

全国有数の酒どころ秋田県の酒造技術向上の歴史について解説していただいた。先進地からの技術導入にはじまって, 花岡正庸先生の指導, 山内杜氏の育成, 県指導機関による指導と人材養成, 6号酵母の開発等の努力についてのべられている。

1 0 0 0 OA ロシア農村における法と裁判

- 著者

- 吉田 浩

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.23-42, 1993-07-30 (Released:2017-07-25)

- 著者

- 吉田 浩

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, pp.90-100, 2012-06-12 (Released:2017-07-25)

1 0 0 0 OA 協会酵母について

- 著者

- 笠原 秀夫

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.7, pp.583-586, 1963-07-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 6 7

1 0 0 0 OA 砂糖の加熱に関する研究

- 著者

- 加藤 和子 Kato Kazuko カトウ カズコ

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学研究紀要 2 自然科学 (ISSN:03851214)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.41-47, 1996

1 0 0 0 OA 客体化学習の検討

- 著者

- 山川 宏

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第35回 (2021)

- 巻号頁・発行日

- pp.1H2GS1a01, 2021 (Released:2021-06-14)

人工知能が思考の幅を大きく広げ、科学的発見につながる創造能力を獲得するには、帰納的推論の枠組みである整列構造を自律的に発見できなければならない。本研究では、整列構造を支える3種類の関係を自動的に構築する方法を目指す。指定関係とその等価性は、計算処理によって様々な方法で構成できると仮定しうることが明らかになった。しかし、比較可能性についてはセンサの特性から得るしか無い。そこで、センサの比較可能性に合致するように様々な指定関係を組み合わせて、新たな整列構造を得る手段を検討した。すると、それは、対象を認識・操作しやすいモノとして扱う意味での「客体化」とみなせることがわかった。そして現在進呈している深層生成モデルの中で特にアテンション機能を備えたモデルは、整列構造に基づいて客体を学習する実現要件を満たしつつある。しかしながら新たな客体化を学習することは未だ難しさが残るようである。

- 著者

- 末道 康之

- 出版者

- 南山大学法学会

- 雑誌

- 南山法学 = Nanzan Law Review (ISSN:03871592)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.77-107, 2018-10-19

1 0 0 0 OA 老の繰り言

- 著者

- 斎藤八郎 著

- 出版者

- 富山県立富山中学校同窓会

- 巻号頁・発行日

- 1916

1 0 0 0 幻のオリンピックと日本のマスメディア

- 出版者

- 慶應義塾大学法学部政治学科玉井清研究会

- 巻号頁・発行日

- 2021

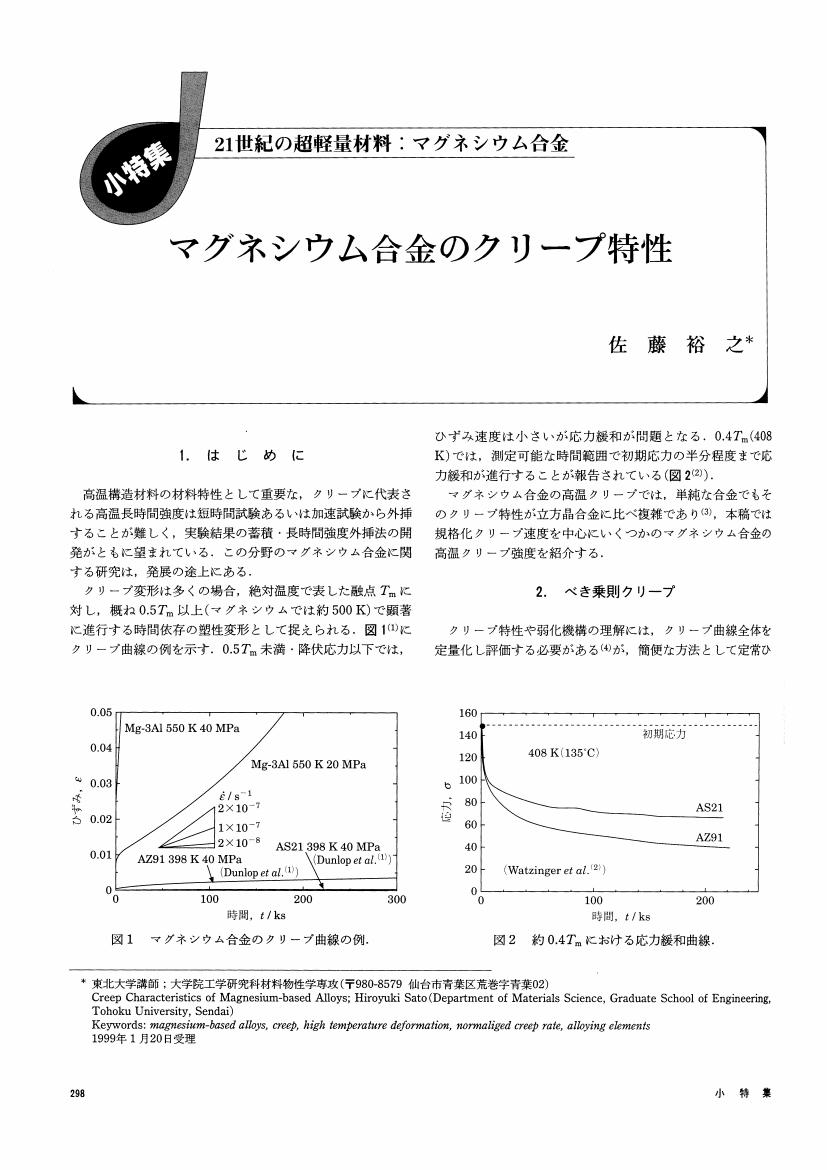

1 0 0 0 OA マグネシウム合金のクリープ特性

- 著者

- 佐藤 裕之

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.298-300, 1999-04-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 太宰治「如是我聞」注釈(一)

- 著者

- 尾﨑 めぐみ 片木 晶子 近藤 史織 堀 万佑子 李 娜娜 山口 俊雄

- 出版者

- 日本女子大学

- 雑誌

- 日本女子大学大学院文学研究科紀要 = Journal of the Graduate School of Humanities (ISSN:13412361)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.25-51, 2022-03-15

1 0 0 0 OA 日本における剥奪指標の構築に向けて : 相対的貧困率を補完する指標の検討

- 著者

- 阿部彩

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- 季刊社会保障研究

- 巻号頁・発行日

- vol.49(4), no.203, 2014-03-25

1 0 0 0 OA 自然科学実験ファンダメンタルズ開講の背景と教育目的

- 著者

- 遠藤 銀朗

- 出版者

- Japanese Society for Engineering Education

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.5_3-5_6, 2010 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2

In resent Japanese elemental and lower secondary education, opportunity of experimental work for students has been limited, and it has made difficult to obtain fundamental knowledge in natural sciences. This recent situation causes needs to provide special and general science courses through laboratory work in the liberal arts education in science and engineering faculties of universities and colleges. In this paper, the author tries to edit new attempts of development of “Laboratory Study Course for Natural Science Fundamentals” . The concept of natural science fundamentals, and the reason for the need, the contents and the aims of the laboratory study course are discussed in this article.

1 0 0 0 OA 1.腎機能検査の歴史

- 著者

- 折田 義正 堀尾 勝 岡田 正子

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.5, pp.1381-1384, 2002-05-10 (Released:2008-06-12)