1 0 0 0 OA 療養型病院における原価計算の導入例

- 著者

- 日野 篤 森永 康則 吉水 卓見 井上 友一

- 出版者

- 医療法人茜会 昭和病院

- 雑誌

- 昭和病院雑誌 (ISSN:18801528)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.141-147, 2007-03-01 (Released:2008-02-19)

- 参考文献数

- 5

医療法人茜会昭和病院は、介護療養型病棟240床、一般病棟68床、特殊疾患療養病棟38床、回復期リハビリテーション病棟56床の402床からなり、病床構成では全体の80%近くが療養型である。診療報酬体系の見直しにより、包括性への移行が推進されたことで、いくら経費を使おうと収入は決められていることから経費の把握と管理の必要性がでてきたため、当院では原価計算を用いて各病棟の損益を把握することとした。病院の各部署(病棟単位に部門を設定)を主部門、補助部門、費用部門の3種類の部門に分類し、主部門以外の収益・経費は、配賦基準値を算出し、その基準値に基づいて配賦を行うこととした。病棟以外の収益・経費を主部門に配賦することで、各病棟の採算性が把握できるようになった。また、原価計算を行うことで病院内での経費が細部まで把握できるようになったため、病院内の種々の不要経費を明らかにすることが可能となった。

1 0 0 0 OA 20世紀初期南沙群島における日本の経済活動 : ラサ島燐砿株式会社を中心に

- 著者

- 馮 軍南

- 出版者

- 関西大学大学院東アジア文化研究科

- 雑誌

- 東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian cultural interaction studies (ISSN:18827748)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.331-344, 2019-03-31

In the Meiji era, the Japanese rushed into the Pacific Ocean islands for the sake of economic resources. The initiative has expanded to South China Sea in the end of Taisho period. The Rasa Island Phosphate a limited Partnership was founded by agriculture Dr. Noritaka Tsunetō. The Rasa Island Phosphate Ore, Ltd advanced to the Nansha Islands to mine mineral phosphate. The economic activities of the Rasa Island Phosphate Ore, Ltd lasted for eight years. Because of the economic downturn, they withdrew from the islands. The economic activities of the Rasa Island Phosphate Ore, Ltd was an example of the Japanese development in South China Sea, which unlike the national policy companies of the 1930s. It presents a side of Japan's economic southward development.

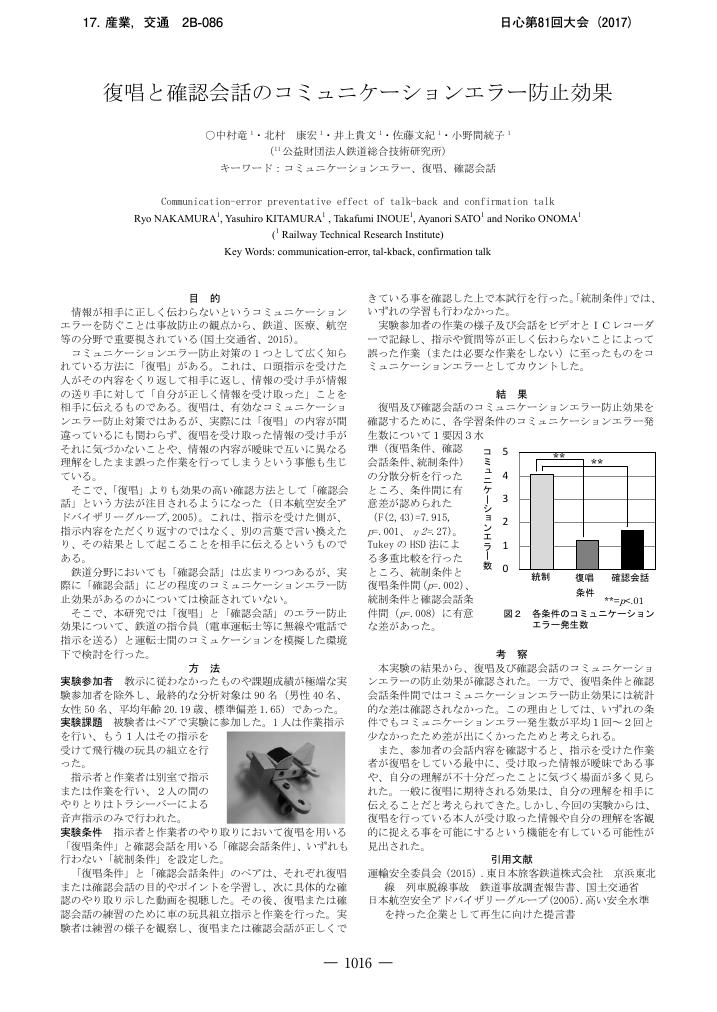

1 0 0 0 OA 復唱と確認会話のコミュニケーションエラー防止効果

- 著者

- 中村 竜 北村 康宏 井上 貴文 佐藤 文紀 小野間 統子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2B-086, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA [論文] 遣明船と南海路

- 著者

- 伊藤 幸司

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.223, pp.51-73, 2021-03-15

本稿は、日本と明朝との交流に使われた航路のうち、南海路を考察対象とするものである。日明航路は、東シナ海を横断する「大洋路」と「南島路」があり、これに接続する国内航路として「中国海路」と「南海路」がある。南海路は、南九州から九州東岸を北上し、豊後水道を横断して四国に渡り、土佐国沿岸を経て、紀伊水道から畿内の堺へと至る航路であり、一六世紀中葉に日本に来航した鄭舜功の『日本一鑑』では「夷海右道」として記されている。南海路は、一五世紀後期の応仁度遣明船が帰路に使用してから注目されるようになるが、実際は遣明船以前からの利用が史料から確認できる。ただし、瀬戸内海を通過する中国海路と比較すると、南海路は、距離も長く時間もかかるうえに、室戸岬や足摺岬を迂回し、太平洋に直面する土佐湾を航行するという自然条件の厳しさもあったため、中国海路の沿線が不安定化した場合や、政治的な背景がある場合に限って利用されることが多かった。本稿では、これまで断片的に蓄積されてきた南海路にかかる研究史を整理した上で、南海路を利用した遣明船について個別に取り上げ、南海路の港町との関係等に注目しながら考察をした。対象とする遣明船は、応仁度船、文明八年度船、同一五年度船、明応度船、永正度船、大永度船、天文一三年度船である。

1 0 0 0 OA 不正軽油製造に伴う廃棄物中のクマリンの定量

- 著者

- 菅谷 和寿

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.405-409, 2010 (Released:2010-06-10)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 1

硫酸ピッチ等廃棄物中のクマリンの分析方法について検討した.その結果,クマリンは,遮光下においてアルカリ性水に抽出し,そのアルカリ性水を酸性化後,再合成したクマリンをジクロロメタンで溶媒抽出することで,ガスクロマトグラフィー/質量分析法(GC/MS)により定量性良く分析できた.クマリンはアルカリ性水溶液中でcis-o-ヒドロキシケイ皮酸陰イオンに加水分解し,紫外線によりtrans-o-ヒドロキシケイ皮酸陰イオンに異性化する.異性化したtrans体からはクマリンは生成しないため,異性化を防ぐ遮光が必要であった.この方法で硫酸ピッチ等廃棄物を分析したところ,硫酸ピッチから51~72 mg/kg,アルカリスラッジから0.16~0.43 mg/kgのクマリンが検出され,不正軽油製造に関与したものであることが推定された.

1 0 0 0 OA 日本における株式会社立大学の分析 —財務分析の視点から—

- 著者

- 川崎 成一

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース

- 雑誌

- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.145-166, 2011 (Released:2022-04-28)

- 参考文献数

- 32

The for-profit universities in Japan are classified into three types: public company, subsidiary of public company and private company.The first type includes Business Breakthrough University and Japan Professional School of Education. Their management stability is relatively higher than others. Especially, the former has thicker capital cushion.The second type composes of LCA University and Cyber University, and depends on their parent companies in terms of stability and continuity. University management may be easily influenced by business conditions of the parent company.The third type includes LEC Graduate School of Accountancy and Globis University Graduate School of Management. They do not seek stability and continuity about university management because of their weak financial conditions. Without serious obstacles, for-profit universities are easy to entry into the higher education market, but the accumulation of internal reserves is difficult in a system design for the payment of a dividend to stockholders and the tax.Finally, it is concluded that for-profit universities are not necessarily superior to incorporated educational institution in terms of stability and continuity of university management at this stage.

1 0 0 0 OA 尾崎翠のテクストにおけるチャップリン表象 ―「木犀」を中心に―

- 著者

- 小野 光絵 ONO Mitsue

- 出版者

- 総合研究大学院大学文化科学研究科 / 葉山町(神奈川県)

- 雑誌

- 総研大文化科学研究 = SOKENDAI Review of Cultural and Social Studies (ISSN:1883096X)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.73-91, 2022-03-31

尾崎翠(一八九六―一九七一)のテクストでは、小説やエッセイ、詩や座談録といったジャンルを横断する形で、「チヤアリイ」ことチャールズ・チャップリンへの思慕というテーマが繰り返し表象されている。しかし、これらは従来の研究ではほとんど看過されており、充分な掘り下げがなされてこなかった。本稿は、短篇小説「木犀」(一九二九年)を中心に、その重要性に光を当てるものである。映画をめぐる尾崎の複数のエッセイの中で、「影」というキーワードが繰り返し登場する。「影」という言葉を用いて表象されているのは、映画などの媒体を通すことによって生じる一種の異世界の魅力であり、なおかつ、その中で生身の人間とは異なる異世界の存在として見えてくる人物像への強い関心である。「影の世界」に触れ、没入することによって自身の「心のはたらき方までも」が根本から影響を受けるという、単なる娯楽としての消費に留まらない映画鑑賞のあり方が語られる。また、チャップリンについても生身の俳優としてではなく、映画の幕の上の「影の男性」としての魅力が見出されている。以上を踏まえた上で、「木犀」の「私」の恋のあり方について考察を加えた。「木犀」の語り手である「私」は、学生時代の友人「N氏」からのプロポーズを退けたことで「淋しさ」を感じるが、映画館で観た「ゴオルドラツシユ」の「チヤアリイ」に対する好意を語る時にはじめて「恋してゐる」「愛してゐる」という言葉が用いられる。さらに、「私」が強く関心を示しているのは、億万長者となり恋人を得るハッピーエンドを迎えた成功者としての「チヤアリイ」ではなく、むしろその途上における「孤独な彷徨者」に対してである。その上で、彼の姿に「淋しさ」を見出して共鳴を示す「私」自身もまた、「孤独な彷徨者」の性質をそなえた人物であることを指摘した。また、映画が上映終了となった後、「私」は眼前にありありと「チヤアリイ」を思い描き、幻想上の会話を交わしている。ここに表象されるイメージは、映画「ゴオルドラツシユ」のチャップリンのイメージを借用・変形することによって表現された「私」の分身であり、「私」の〈内なる男性像〉の具現化であると、後続の尾崎翠テクストとのテーマの連続性に言及しつつ結論づける。In the texts of Midori Osaki (1896–1971), the recurrent theme of her admiration for Charles Chaplin or “Charlie” appears across her works such as in novels, essays, poetry and records of dialogues. However, this theme has been largely overlooked in previous studies and has not been explored in depth. This article focuses on the theme by making reference to one of her short stories titled Mokusei (Osmanthus fragrans) (1929) and sheds light on its importance.In some of Osaki’s essays on films, the word “shadow” appears repeatedly. This word suggests a sort of otherworldly fascination that emerges from a medium such as film, and her strong interest in the characters who appear in films as otherworldly beings different from actual human beings. She says movie watching is more than mere entertainment. When watching a film, she touches and is absorbed into the “world of shadow”, and even her way of thinking is influenced. Osaki finds Chaplin attractive as a “man of shadow” in a film rather than an actual human being. In light of the above, the author discusses what “I” is and what “my” love is in Mokusei.While “I”, the narrator of Mokusei, feels “loneliness” after declining a marriage proposal from N, a friend from her school days, she says “I am in love” and “I love you” for the first time when she talks about her fondness for Charlie in The Gold Rush, which she saw in the theater.The narrator is more interested in Charlie as a lonely wanderer than Charlie as a successful man who becomes a millionaire and has a happy ending with his lover in the film. The author points that “I”, the narrator, who finds “loneliness” in him and has sympathy for him, is also a person who may be characterized as a “lonely wanderer”.After the film, the narrator has an imaginary conversation with Charlie with a vivid image of Charlie in herself. The author, based on the thematic continuity in Osaki’s subsequent texts, concludes that the image represented in this novel is an alter ego of the narrator, borrowed and transformed from Chaplin’s image in the film The Gold Rush, and is an embodied “male model” in her mind.

1 0 0 0 OA 地域環境問題の社会心理学

- 著者

- 永田 素彦

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.168-169, 2010 (Released:2010-02-20)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 日韓関係の改善と国際理解教育の必要性 ―韓国人アンケート調査から―

- 著者

- 福田 惠子

- 出版者

- 拓殖大学日本語教育研究所

- 雑誌

- 拓殖大学日本語教育研究 = Journal of research in teaching Japanese language (ISSN:24239224)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.191-209, 2021-03-25

日本では2000年以降,韓国では2015年以降,本格的に「国際理解教育」が導入され,他者との共生を目的に異文化間能力の向上を目指している。導入前は,他者を理解しようという姿勢ではなく,自国本位の教育が行われてきたが,導入後はいかなる教育効果がもたらされるのか。現段階では教育効果を問うところまでには至っていないが,「対日本(人)へのイメージ調査」や「対日感情のアンケート」結果からは国際理解教育の必要性が示唆された。

1 0 0 0 OA ヘーゲルにおける哲学的歴史の誕生―歴史の理性的認識について―

- 著者

- 山口 祐弘

- 出版者

- 東洋大学国際哲学研究センター

- 雑誌

- 国際哲学研究 = Journal of International Philosophy (ISSN:21868581)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.151-160, 2022-02

- 著者

- 浅田 恵佑 細井 浩一

- 出版者

- 立命館大学アート・リサーチセンター

- 雑誌

- アート・リサーチ = アート・リサーチ (ISSN:13462601)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.37-47, 2009-03

1 0 0 0 OA 軍隊内務書摘要解義

- 著者

- 高橋慶蔵 (KT生) 編

- 出版者

- 不動書店

- 巻号頁・発行日

- 1908

1 0 0 0 川底の落葉溜まりのバイオームと両生類の毒液の関係

- 著者

- 荒地香澄

- 雑誌

- サイエンスキャッスル2018

- 巻号頁・発行日

- 2018-11-21

<考察・展望>オオサンショウウオの粘液2種類の結果と、その傾向が似ている5種類の粘液を選び表にした(表7)オオサンショウウオの生息地には、石苔(ケイソウ・ランソウ・リョクソウ)が21種類みつかっている。そのうちの10種類がアユの体内から見つかっている。この食べ物の種類によってアユの香りが変わることは、昨年、高校生の科学部先輩が見つけていた。この考え方を、私のオオサンショウウオの粘液に当てはめてみた。また図4 川底の生産者(付着藻類)と消費者の食物網、フグ毒の生物濃縮。文献のアイガモの死亡例を、昨年までの私の研究の「落葉溜まりのバイオーム」にも当てはめながら考えた。やはり、着想類の体内で生産された毒成分が、生物濃縮されて「両生類毒」としてちくされる可能性は捨てきれないが。この毒素とレクチンあるいはムチンは別の用途の物質であると、これからはわけて考えないといけないと思いついた。つまり、オオサンショウウオは、天敵を追い払うときに臭い匂いを出すが、この中に毒性を持つテトロドトキシンが含まれている否かは、アオコが発生している流域かどうかに左右される。これを確認したのは、飼育施設の個体は臭い粘液を分泌するが、量と毒性が減少しており、この二つの性質は別々に適応した器官だと思われる。今後は、テトロドトキシンそのものを検出する技能を身につけたい。またこれによって、オオサンショウウオの飼育するときの水質や、生息地に理想とされる石苔は何かがわかれば、これを指標とした川の水質管理にも応用できると思われる。

1 0 0 0 OA 頭部造影CTが診断の一助となった結核性髄膜炎の1乳児例

- 著者

- 安達 恵利子 藤田 和俊 中橋 達 石立 誠人 宮川 知士 北見 欣一 三山 佐保子 井原 哲

- 出版者

- 日本小児放射線学会

- 雑誌

- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.144-148, 2017 (Released:2018-04-11)

- 参考文献数

- 7

Tuberculous meningitis is a rare and potentially fatal infectious disease. Delayed diagnosis and treatment will result in a poor neurologic outcome; however, early diagnosis is not always easy because of nonspecific signs and symptoms. We report a 10-month-old boy presenting vomiting and “not doing well”, finally diagnosed as having tuberculous meningitis. Brain CT on admission showed significant basilar meningeal enhancement as well as obstructive hydrocephalus and multiple ring-enhanced parenchymal lesions. Even though the clinical manifestations or laboratory test results were not specific, the neuroimaging findings led us to raise a high index of suspicion of tuberculous meningitis. Specific laboratory tests for Mycobacterium tuberculosis were promptly initiated, which aided in the immediate confirmation of the diagnosis. The characteristics of the neuroimaging findings of tuberculous meningitis have been well documented; however, not every pediatrician is familiar with interpretation of the imaging findings. The present case will help pediatricians to be aware of clues to the early diagnosis of tuberculous meningitis.

- 著者

- 住友 宏 八浜 義和

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子化學 (ISSN:00232556)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.127, pp.479-482, 1955-11-25 (Released:2010-12-22)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 3 7

平均重合度592-8080の未分別ポリアクリル酸エチルを試料としてつぎに掲げる各溶媒中で20-50℃ において粘度を測定した.30℃ において得られた極限粘度数平均重合度関係はつぎの通りである。クロロホルム:[η]=720×10-3Pn0.68, ベンゼン:[η]=6.06×10-3Pn0.67, 酢酸エチル:[η]=5.45×10-3Pn0.66, アセトン:[η]=5.33×10-3Pn0.66, メ々ノール:[η] =6.14×10-3Pn0.55,(100cc'9)。これらの値, Hugginsのk'値およびそれらにおよぼす温度の影響などから溶媒力はつぎの順序に減少することを明らかにした。クロロホルム>ベンゼン>酢酸工チル>アセトン>メタノール。このうち前四者はポリアケリル酸エチルに対して良溶媒であり, メタノールのみ貧溶媒である。

1 0 0 0 OA 手関節肢位と握力の関係について

- 著者

- 鈴木 徹 伊東 元 江原 皓吉 齋藤 宏

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.6, pp.409-413, 1986-10-10 (Released:2018-10-25)

- 被引用文献数

- 2

健常成人22名の利き手を対象に手関節測定肢位を掌背屈および橈尺屈の組み合わせで13肢位に定めて握力を測定し,手関節肢位と握力の関係について検討した。最大握力を発揮する手関節肢位は背屈20゜前後で,橈尺屈0゜より軽度尺屈位であった。この肢位を力の頂点とし,手関節をいずれの角度に偏位しても握力は減少し,とくに掌屈位では著明な減少を示した。手関節肢位の違いによって握力差が生じるということは,握力の測定や増強訓練時において,その点に十分留意する必要性を示唆している。

1 0 0 0 OA 山田美妙『日本大辞書』の方言語彙

- 著者

- 湯浅 茂雄

- 出版者

- 実践女子大学

- 雑誌

- 實踐國文學 = Journal of Jissen Japanese Language and Literature (ISSN:03899756)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.(78)-(86), 2022-03-15

- 著者

- 森田 由利子 Yuriko Morita

- 雑誌

- Ex:エクス:言語文化論集

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.231-249, 2019-03-25