- 著者

- 森 悟朗

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.4, pp.960-961, 2007

- 著者

- 久保 満佐子 小林 隆人 北原 正彦 林 敦子

- 出版者

- 植生学会

- 雑誌

- 植生学会誌 (ISSN:13422448)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.49-62, 2011

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 1

1.草原性のチョウ類が多く生息する富士山麓の上ノ原草原において,人為的管理が出現植物の種組成,吸蜜植物の開花,チョウ類の種組成に与える影響を調べ,チョウ類の多様性を維持する草原の管理方法を提案した.<BR>2.上ノ原草原にある1)草刈り後に草を持ち出している防火帯(防火帯),2)草刈り後に草を放置している植栽地(草刈地),3)草刈り後に草を放置している未舗装作業道路(道),4)管理放棄後3年以上経過した草原(放棄草原),5)クロツバラが優占する低木疎林(低木林)の5つの環境を調査地として,各調査地で出現植物の種組成と吸密植物の開花数,チョウ類の種組成を調べた.<BR>3.出現した植物および開花した吸蜜植物の種組成について二元指標種分析を行った結果,両種組成は,第一に植生構造の違いにより低木林に対してその他の調査地に区分され,次に管理方法の違いにより防火帯に対して草刈地と道,放棄草原に区分された.開花した吸蜜植物の種組成における指標種は,防火帯が7月,草刈地と道,放棄草原が8月と9月を中心に開花する種であった.開花数は,管理が行われている調査地で放棄草原や低木林より多い傾向があった.<BR>4.チョウ類の種組成について二元指標種分析を行った結果,防火帯に対してその他の調査地で区分された.防火帯のチョウ類の指標種は7月に発生する種であり,吸蜜植物における指標種の開花季節と一致した.<BR>5.本草原では,季節を通して吸蜜植物の開花があり,発生時期の異なるチョウ類が生息していることが特徴であった.さらに,低木林は,草原とは異なる遷移段階に依存するチョウ類の食樹であり,これらの種の主要な発生源となっている可能性があった.このため,本草原のチョウ類群集を維持するためには,草原の中で管理方法や植生構造の違いを含む植物群落の多様性を維持する管理の工夫が必要であると考えられた.

1 0 0 0 開発ストーリ/AIBOの開発(第1回)井深学校最後の卒業生

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経エレクトロニクス (ISSN:03851680)

- 巻号頁・発行日

- no.770, pp.159-163, 2000-05-22

- 被引用文献数

- 1

「えっ,ソニーがロボットを?」。エンタテインメントロボット「AIBO」注1)の発表を聞いた多くの消費者は思ったことだろう。ソニーの主要製品といえば,テレビ受像機やウォークマン,CDプレーヤなどのAV(オーディオ・ビジュアル)機器。そのソニーがおもちゃのロボットを作ったなんて。 そのおもちゃが何と,25万円。しかもそれが当たった。

1 0 0 0 OA マントル対流と大陸移動のエネルギー

- 著者

- 竹内 均

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.274, 1974-09-30 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 2

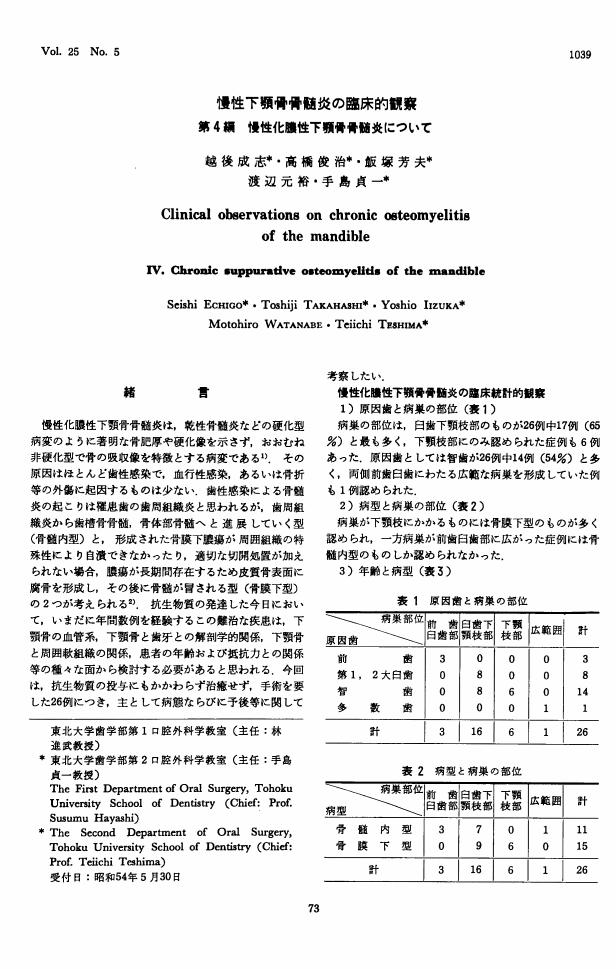

1 0 0 0 OA 慢性下顎骨骨髄炎の臨床的観察

- 著者

- 越後 成志 高橋 俊治 飯塚 芳夫 渡辺 元裕 手島 貞一

- 出版者

- Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.1039-1042, 1979-10-15 (Released:2011-07-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 1

1 0 0 0 絶対音感習得プロセスに関する縦断的研究

- 著者

- 榊原 彩子

- 出版者

- The Japanese Association of Educational Psychology

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.19-27, 1999

- 被引用文献数

- 4

本論文では, 絶対音感を習得するプロセスについて, 考察を加える。1名の3歳児に対し19か月間, 毎日, 絶対音感を習得するための訓練をおこなった。訓練内容は9種の和音の弁別課題である。江口 (1991) によれば, これらの和音が弁別できた時点で全ての白鍵音について絶対音感を習得したことが保証される。本研究の目的は, 訓練プロセス中にあらわれる認知的ストラテジーの変化を, 縦断的に明らかにすることである。音高が「ハイト」と「クロマ」という2次元でなりたつという理論に従えば, 絶対音感保有者は, 音高を判断する際「クロマ」に依存したストラテジーをとることが予想される。結果, 2つのストラテジーが訓練プロセス中に観察され, 1つは「ハイト」に依存したストラテジーであり, もう 1つは「クロマ」に依存したストラテジーであった。また, 絶対音感を習得するプロセスは, 次の4段階に分けられた。第1期: 常に「ハイト」に依存する。第II期:「クロマ」を認識する。第III期:「ハイト」と「クロマ」がストラテジー上, 干渉をおこす。完成期:「ハイト」も「クロマ」も正しく認識する。

- 著者

- 種子田 穣

- 出版者

- 立命館大学経営学会

- 雑誌

- 立命館経営学 = 立命館経営学 (ISSN:04852206)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.23-44, 2001-09

1 0 0 0 OA グリム・メルヒェンの中の「魔女」 : もう一つの「魔女」狩り

- 著者

- 鬼束 佳代

- 出版者

- 関西大学独逸文学会

- 雑誌

- 独逸文学 (ISSN:0286682X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.221-243, 2005-03-19

諸沢巖教授古稀・退職記念、中島巖教授退職記念

1 0 0 0 IR 人はなぜ謝罪するのか

- 著者

- 川﨑 惣一

- 出版者

- 宮城教育大学

- 雑誌

- 宮城教育大学紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education (ISSN:13461621)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.37-48, 2019-01-31

本論の目的は、「人はなぜ謝罪するのか」という問いに対して哲学的なアプローチを試みること、そしてそれによって、謝罪というテーマに関する一定の見通しを得ることにある。 一般に、謝罪の目的は「過去の過ちを償うこと」にある、と理解されているように思われる。しかし、過去を書き換えることはできないし、後悔や自責の念だけでは、私たちを謝罪へと促す理由としては十分ではない。むしろ謝罪は、未来における個人の人格的な評価を高め、人々との間の関係をよりよいものにするために為される、と理解されるのがふさわしい。 私たちは、個別の行為をその担い手である人格に結びつけて理解するという傾向を持っている。過ちとされる行為は、その担い手である人格の評価を著しく下げるであろうし、反対に、加害者は謝罪することによって自らの人格的評価を高めることができるであろう。ただし、謝罪によって加害者が後悔や自責の念から解放されるかどうか、被害者が苦しみや傷つきから癒されるかどうか、加害者が被害者から赦しを得られるかどうかといったことは事前に確実に予測できることではなく、その意味で謝罪はつねに「賭け」である。それでも人があえて謝罪に踏み切るのは、加害者たる自分自身および被害者、そして両者を取り巻く人々のよりよい在り方とお互いのよりよい関係の構築を目指してそれを実現したいと願うからである。 したがって、謝罪の意義は〈加害者と被害者、および両者を取り巻く人々との間によりよい人間関係を(再)構築すること〉にあり、私たちが謝罪する根本的な理由は、私たちが社会的かつ倫理的存在であり、未来において、他者たちと共に、幸福でより善い生を送ることを望むからだ、と言うことができる。

1 0 0 0 重症破傷風を伴った高齢患者に対する理学療法

- 著者

- 鈴木 歩美 戸渡 敏之 赤津 嘉樹 鈴木 善幸 野本 恵司

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.O044, 2007

【はじめに】破傷風は傷口から感染した破傷風菌の産生する神経毒素によって起こる重篤な中毒性感染症で、主症状は全身横紋筋の持続緊張・強直性痙攣などである。破傷風は潜伏期、第_I_期(前駆症状期)、第_II_期(開口障害から痙攣発症まで)、第_III_期(全身痙攣・後弓反張持続期)、第_IV_期(回復期)と分類される。第_II_期をonset timeと言い、この期間が48時間以内のものは重症で予後不良とされる。今回onset timeが6時間で致死率80%と推定され、且つ87歳という高齢にも関わらず、自宅退院となった症例の理学療法(以下PT)を担当したので報告する。<BR>【症例提示】】(学会発表に対し文書による同意を頂いた。)<BR>症例:87歳男性。主病名:破傷風。既往歴:特になし。<BR>現病歴:農作業中に右前腕挫傷し、1週後構音障害や嚥下障害認め、精査目的にて当院入院となった。翌日呼吸停止し経鼻挿管施行された。さらに自律神経障害による徐脈と頻脈出現し、一時的に体外式ペースメーカー挿入された。その後痙攣発作頻発し抗痙攣薬・筋弛緩薬を投与された。第18病日より状態安定しPT開始となった。<BR>【理学療法初期評価】意識レベルはJCS_III_‐200で、人工呼吸器管理中(SIMV+PS)であった。深部腱反射は上肢で亢進を認め、筋緊張は全体的に亢進していた。ROM‐Tは両肩関節・右肘関節・両足関節に制限があり、ADLはBarthel Index0点で全介助であった。<BR>【理学療法経過】排痰、ROM訓練よりPT開始し、第25病日よりギャッチアップ開始した。この時期には自律神経障害による血圧変動が見られた。第32病日より端座位開始したが、後弓反張強く後方へ転倒傾向があった。第35病日より車椅子乗車し離床を進め、第53病日より歩行訓練開始し、その後起居・歩行などの基本動作は向上し作業療法士(以下OT)によりトイレ動作・更衣動作訓練を進め、院内ADLほぼ自立となった。第129病日スピーチカニューレにて発語可能となり、言語聴覚士(以下ST)により発声・嚥下訓練などを進め、第157病日自宅退院となった。<BR>【理学療法最終評価】意識清明で精神機能は良好であった。ROM-Tは頚部・両肩関節に軽度制限を残した。MMTは全体で5レベルであり、深部腱反射は正常であった。ADLはBarthel Index100点となり基本動作は自立し、屋内外とも独歩にて移動可能となった。<BR>【考察】PTの留意点として、早期は随伴症状である自律神経障害や痙攣発作など不安定な全身状態に対するリスク管理や、病態の把握に必要な情報を聴取し慎重に対応することが必要であった。さらに回復期は、高齢と長期臥床の影響による二次的な筋力低下に加え、後弓反張による姿勢保持困難、筋緊張亢進によるROM制限とそれに伴う更衣動作困難や気管切開に伴う発声・摂食嚥下障害などが問題となり、OT・STなど他職種との連携による生活機能改善を目標としたアプローチが重要であった。

- 著者

- 野中 進

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室

- 雑誌

- Slavistika : 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.359-371, 2020

The article examines a very famous phrase from N. Gogol "What are you laughing at? You are laughing at yourself!" («The Inspector General», 5th Act) in comparison with as famous as the phrase by Horace "Quid rides? Mutato nomine, de te fabula narrator (Why do you laugh? Change only the name and this story is about you)" («Satires», I, 1, 69–70). Although it is impossible to prove Gogol's allusion to Horace, we should pay attention to the similarity of their phrases, which is worth a "typological" comparison. It is the idea of reflexivity of laugh that makes these phrases similar in their message. As is well known, notions such as "reflexivity" (A. Giddens) or "the second-order observation" (N. Luhman) are regarded as essential features of modernity. Horace's and Gogol's phrases present a version of reflexivity in that those who laugh at someone or something else, understand their laugh returns to themselves. Thus, being comical or ironical plays an important role in helping us see ourselves in the way we reflect what and how we are doing. In the second half of the essay we pay attention to the spreading and perception of Horace's and Gogol's phrases. The Japanese writer Soseki Natsume (1867–1916) wrote a novel called "Sanshiro" which depicts an episode where university students gather to have a party. At this party, one student makes fun repeating Horace's phrase «De te fabula» without, as it seems, fully understanding its meaning. The episode shows the young Japanese elite who regard themselves leaders of the modernization of Japan actually failing to understand European culture and the meaning of modernization. Soseki believed that they would encounter the problem of modernization more deeply than he ironically dipicted in his novel. The modern Chinese writer Lu Xun (1881–1936) gives an interesting example of Gogol's influence. He explains his methodology of literature in that he tries to make his readers see themselves as the protagonists in situations depicted humorously in his works. In this context he refers to Gogol's phrase "You are laughing at yourself". These two examples of the perception of Horace's and Gogol's phrases in East Asia show how they spread among those countries which found themselves «late starters» of modernization. One of their tasks is to develop their own modernization and modernity, not to imitate those of the forerunners, i.e. Western Europe. For that purpose it is important to understand and develop the idea of reflexvity which they thought belongs to the main ideas of modernization.[寄稿]

1 0 0 0 OA 会員の声へのお答え

1 0 0 0 OA 住民主体の通いの場における活動期間に応じた継続支援方法の考察

- 著者

- 江尻 愛美 河合 恒 安永 正史 白部 麻樹 伊藤 久美子 植田 拓也 大渕 修一

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.7, pp.459-467, 2021-07-15 (Released:2021-07-20)

- 参考文献数

- 26

目的 住民主体の通いの場の増加に伴い,住民がよりよい活動を継続できるよう自治体や専門職が支援する「継続支援」の重要性が増している。しかし,有効な通いの場の継続支援方法に関する知見は十分に蓄積されておらず,通いの場参加者が活動時に感じている課題の内容についても明らかになっていない。そこで本研究では,参加者が抱える課題の内容を活動期間に基づいて分析し,活動の時期によって変化する課題を明らかにすることで継続支援の方法を考察することを目的とした。方法 2018年に,島嶼部を除く東京都内53区市町村の担当者を通じて住民主体の通いの場活動を行う自主グループへ調査員訪問による自記式質問紙調査への協力を依頼し,40区市町で活動する155グループ2,367人より回答を得た。通いの場における課題は,10種類の提示からあてはまるものを選択させた。活動期間は,自己申告を基に,1年未満,1年以上2年未満,2年以上4年未満,4年以上の4群に分類した。活動期間と課題認識の関連を検討するため,活動期間を独立変数(参照カテゴリ:1年未満),各課題の認識の有無を従属変数としたロジスティック回帰分析を,Crude,性・年齢で調整したModel1,Model1に加えてグループの活動内容で調整したModel2の3つのモデルで行った。結果 分析対象者は2,194人(男性14.5%,平均年齢76.9歳)だった。活動期間により有意差が認められた課題(オッズ比)は,2年以上4年未満群では,グループの高齢化(1.92),グループの運営メンバーの不足(1.61),参加者の健康・体調(1.47)であり,4年以上群では,グループの高齢化(3.24),グループの運営メンバーの不足(2.63),参加者の不足(2.12),参加者の健康・体調(1.95),活動内容のマンネリ化(1.62),場所の確保(1.48)だった。結論 通いの場の参加者が感じている課題は活動期間により異なっており,継続支援においては活動期間を考慮した支援を実施する必要性があることが示唆された。2年以上の段階では,高齢者特有の健康問題への対処についての情報提供,運営メンバー確保のためのマッチングが必要である。また,4年以上では口コミによる新規参加者獲得促進のため,参加効果を実感させる働きかけが必要である。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1931年06月18日, 1931-06-18

1 0 0 0 OA 19世紀西洋演劇におけるジャポニズム : 「日本」の表象の変遷

「ハラキリ・フジヤマ・ゲイシャ」はどこから生まれたのか。武士は海外で切腹したのだろうか。富士山はどこに描かれたのだろうか。芸者はそれほど海外に進出していたのだろうか。総てを海外の劇場の舞台の上で演じ印象付けたのは、日本人自身である。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、欧米では「日本」を題材にした数多くの舞台作品が製作された。徳川幕府の鎖国が解消されると、日本の絵画や調度品がヨーロッパのあらゆるジャンルの文化を刺激し、ジャポニズムが生まれた。そもそも19世紀後半、西洋に模倣された日本人は誰だったのか。初期ジャポニズム演劇の特徴は派手な衣裳、アクロバティックな動き、日本の歌舞音曲をイメージした音楽である。幕府末期に世界中を視察して回った数々の遣欧、遣米使節団は、当時の新聞にも大きく取り上げられた。しかし彼らのいでたちは地味で、顔は浅黒い。このイメージが反映されているとは考えにくい。海外への渡航が許されるようになると多くの軽業師や手品師など、芸人一座が瞬く間に世界進出を果たした。彼らの巧妙な技芸は欧米の人々を魅了し、まだ新しい娯楽だったサーカスに強い影響を与えた。突如として街中に現れ、大衆の生活文化に浸透した「日本」や「日本人」の姿は、やがて演劇や音楽として「模倣」され、数多くのジャポニズム演劇を生み出した。直接的な利害関係のない、「どこにもない国」として描かれた日本は、次第に風刺劇のための架空の世界として利用されるようになる。1885年3月、イギリスのサヴォイ・オペラでは、喜歌劇『ミカド』が大ヒットとなる。中世の封建社会の中で描かれていたのは、1月にナイツブリッジに開場した日本人村で見かける日本人たちを彷彿とさせる衣裳で歌い踊る「日本」の人々だった。この舞台の成功は、観客が「日本らしさ」を享受できたことだと言われている。しかし外見的特徴だけを忠実に再現して、突飛な物語を展開しても観客は同調しない。作者ギルバートは、あえて「架空の国」に仕立て上げ、物語のリアリティと劇の虚構性との距離感を精密に計算していた。じつはこれまで多くのジャポニズム演劇は、その奇抜で日本人には受け入れがたい「誤解」と「反発」から存在自体を顧みられてこなかった。それは世界的に名声を博しているオペラ『蝶々夫人』も例外ではないが、これらの作品に系譜があることは知られていない。日清、日露戦争を経てジャポニズム演劇は「喜劇」から「悲劇」へと転換する。決して「どこにもない国」ではなく、着実に欧米社会に脅威となりつつあった日本は、欧米の帝国主義的な世界観の中では、支配される側でなくてはならなかったのだ。『ミカド』と『蝶々夫人』の間には『ゲイシャ』という中間的な存在があり、「日本」のイメージの変遷を語るには欠かせない。支配する男性=西洋と、支配される女性=東洋の構図はロティの『お菊さん』から『ゲイシャ』、『蝶々夫人』へと続く潮流となるが、一方でジャポニズムへのあこがれは「日本人の身体」「美意識」といった領域へと深化していく。川上音二郎の「ハラキリ」や、貞奴の「狂気」や「死」の描写は、日本人特有の身体性として模倣され、表象されていく。 また一方で、能の流入は、テキスト重視の西洋演劇が失った始原的なものを想起させ、イエイツをはじめとする能の形式の模倣が行われるようになる。演劇が「模倣する」芸術である以上、その対象は共有できるイメージを持った存在でなくてはならない。「日本らしさ」を表現するために取り入れられたものとして、視覚的要素(舞台装置・衣裳)に加えて、聴覚的要素(セリフ・音楽)に注目したい。舞台上に登場する「日本語」は単なるでたらめではなく、文脈に沿ったものや、音声としてそれ自体が「日本語」の表象になっているものもある。日本語の使用不使用によって舞台の日本に対する印象も変わるのである。母音を多用し、長音や促音をほとんど用いない単語はより日本的なイメージを醸し出す効果を生んでいることが分かる。その一方で、日本語を観客が聞いたことがない場合や、作者が日本語に習熟し思い入れが強い場合のいずれも、日本語は使用されていない。『蝶々夫人』を生み出したアメリカでも『ミカド』をはじめ、ジャポニズム演劇は人気を博した。しかし大国としても多民族国家としても成長しつつあったアメリカにとって、人種差別と演劇は切り離せない。白人が「黒人」を演じるミンストレル・ショー、白人が黄色人種を演じるイエローフェイスは、アメリカ固有の演劇と言っても過言ではない。特にイエローフェイスは、中国人移民の台頭著しい西海岸側での黄禍論を象徴するフリスコ・チャイニーズ・メロドラマというジャンルを生み出した。「陽気で知恵が足りない、幸せそうな」ミンストレル・ショーのブラックフェイスとは対照的に、「狡猾で性悪な」イエローフェイスがステレオタイプ化する中で、『ミカド』の果たした「日本」のイメージの区別化は大きかった。川上音二郎一座が経済的には苦境に立たされながらも、黄禍論的排他姿勢をそれほど受けずにブロード・ウェイで受け入れられたのは、偶然ではない。 また、初期のジャポニズム演劇として名を残すフランスの作品『麗しのサイナラ』も、ブロードウェイで少なくとも2回はリニューアルされ上演された。「サイナラ」3作を比較しながら、この作品の魅力に迫るとともに、デイヴィッド・ベラスコが小説『蝶々夫人』の劇化には、当時のブロードウェイにおけるジャポニズム小説のセンチメンタリズムや、ジャポニズム演劇のリバイバルが複数行われていたことなど、ジャポニズム演劇に注目することで、時代の空気を読み解くことが出来る。ここに満を持した形で登場した川上一座の歴史的なタイミングの良さが、その後の20世紀演劇全体に強く影響を及ぼすこととなる。20世紀の幕が開け、新たな芸術への模索が始まった時期に登場したのが川上音二郎と貞奴の一座である。彼らの表現は、西洋にとっての他者として「観られる」ことを常に意識したものであった。それはかつて開国直後に「日本」のイメージを植え付けていった軽業芸人一座や日本人村の人々と同じまなざしである。常に彼らにはテキストを身体の動きで表現しようとする原理があり、それはテキストからの脱却を図ろうともがいていた20世紀の前衛芸術家たちに強い衝撃を与えることとなった。常に躍動的な変化を続けてきたジャポニズム演劇の変遷を追うことで、表象することの原理を探ることが出来るのである

1 0 0 0 OA 活性汚泥法における重金属の除去特性

- 著者

- 寺町 和宏 高桑 哲男 松井 三郎

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 衛生工学研究討論会講演論文集 (ISSN:02857316)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.72-81, 1980 (Released:2010-03-17)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 失敗知識データベースの構造と表現

- 著者

- 畑村洋太郎

- 雑誌

- http://shippai.jst.go.jp/fkd/Contents?fn=1&id=GE0704

- 被引用文献数

- 1