1 0 0 0 OA ホビーロボットを用いた高齢者介護施設における「笑い」の定量的評価方法

- 著者

- 久間 英樹 高橋 勇作 福岡 久雄 玄行 照朗 皆尾 登志美

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.50-60, 2010-07-10 (Released:2017-07-21)

本研究の目的は、ホビーロボットを用いて人と人とのコミュニケーションのきっかけをつくり、その後のコミュニケーションの円滑化を図ることである。これまで、ホビーロボットに必要な要素として音声操作型で動きに「振る」動作が含まれる方が面白いと感じることがわかった。本報告ではこれらの要素を含むホビーロボットを実際の高齢者介護現場で、コミュニケーションのきっかけつくりに応用可能か検討をおこなった。その際「面白さ」の評価方法として、市販されている顔の表情から「笑顔度」を推定する非接触型リアルタイム笑顔度検出センサ「スマイルスキャン」を用いた。その結果、ロボット操作中の笑顔度検出センサ最大値の平均は約71%であった。また同時に実施した第3者による主観評価でも笑顔度は5段階で4.71であった。このことは、介護を必要としている高齢者に対しても本ホビーロボットは「笑いを誘い」その結果としてコミュニケーションが向上する可能性があることを示唆している。また「笑い」の定量的評価方法として笑顔度検出センサを用いることの有用性も確認できた。

1 0 0 0 OA ルアーキャスティングの力学

- 著者

- 渡邉 鉄也

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.8, pp.877-882, 2008-08-05 (Released:2010-09-15)

- 参考文献数

- 7

Fly-fishing and lure fishing have been positioned as sports deliberately different from the traditional Japanese fishing-style. In the case of lure fishing, casting is the element which anglers must master in order to cast a lure at an appropriate position. Lure fishing constitutes various elements, for example, casting, reeling, hooking and landing, but the importance that casting holds is extremely large. This study uses experimental and computational analysis to investigate the dynamic behavior of lure casting. The casting process and the timing of the line leaves are important for the proper presentation of lure. Moreover, the shape of a rod before the lure released is important for a long cast or controlled cast. However, it is difficult to grasp the phenomenon or to make a numerical model. Therefore, the most suitable casting method will be clarified from the viewpoint of sports engineering and human dynamics. In this paper, the system of rod and lure is modeled, and the behavior of the rod and the flying distance of a lure are calculated in the case that line tension is considered. The difference of the behavior and flying distance with line tension is investigated. And suitable timing that angler releases the line is clarified. Moreover, hang length of lure is investigated and proper length is obtained.

1 0 0 0 IR Chretien de Troyes作Cligesにおける諸問題-上-

- 著者

- 加藤 恭子

- 出版者

- 上智大学仏文学科

- 雑誌

- 上智大学仏語・仏文学論集 (ISSN:02881934)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.p1-17, 1983

1 0 0 0 OA 祝詞

- 著者

- 榎本 武揚

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1-2, 1898 (Released:2011-09-02)

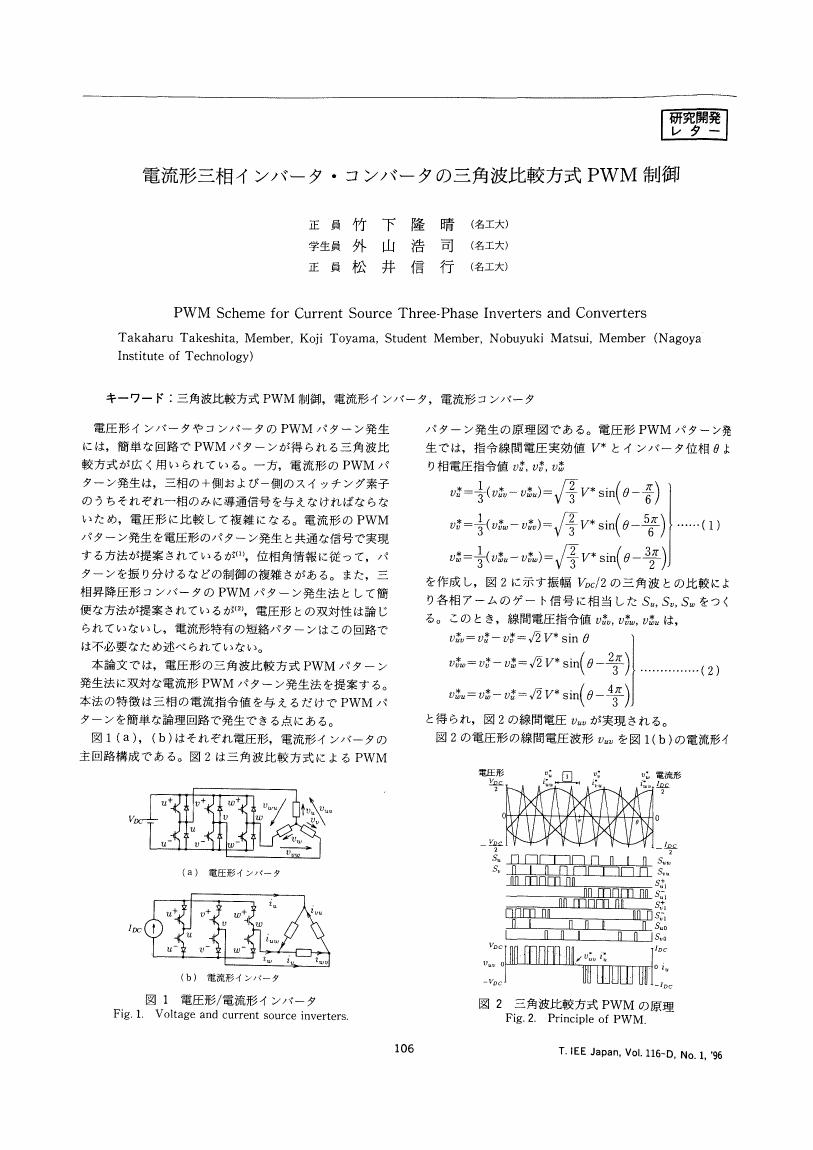

1 0 0 0 OA 電流形三相インバータ・コンバータの三角波比較方式PWM制御

- 著者

- 竹下 隆晴 外山 浩司 松井 信行

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.1, pp.106-107, 1995-12-20 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 6 9

1 0 0 0 OA 新陳代謝反応を解析する試案 II 化学装置としてみた生体の減価償却とエントロピー代謝

- 著者

- 杉田 元宣

- 出版者

- 物性研究・電子版 編集委員会

- 雑誌

- 物性論研究 (ISSN:18837808)

- 巻号頁・発行日

- vol.1953, no.60, pp.99-120, 1953 (Released:2010-12-10)

- 参考文献数

- 15

Thermodynamical analysis of life is given in this report. Our body is analogous to fuel cell, which is the power source of isothermal change. ATP is the power transmitting medium corresponding to the current of fuel cell. The main part of the out put in fed back to the living system to maintain life. Life mag be the function of such feed back system. The balance of free energy in such system is analysed and the mathematical relation like that of simple reproduction in economics is obtained with applying the maximum principle of transient phenomena, for the system of living body and its environment is an instance of transient phenomena of chemical flow.From the equation we can estimate the chemical potential of our body in living state, if we can measure the rates of biochemical reactions. The main part of the chemical potential is the term due to the negative entropy, which is being destructed thermodynamically and reconstructed. Some author is confined to apparent steadiness of the nagative entropy and inclined to the opinion that the destruction, which is the character of catabolism, is frozen or delayed during our life until death. Such consideration is absurd, if we take the metabolic turnover into consideration. The steadiness of negative entropy is maintained by the reconstruction. On the other hand the process, which is anabolism, seams to the reversed course from the point of thermodynamics. But in fact it does not contradict to the second low, if we take the total system of our body and environment into consideration. Such reversed course is the common feature of transient phenomena.Schrödinger has suggested that we might eat the negative entropy. But it is not adeguats, for there is production of positive entropy due to catabolism and it is excreted (Entropieströmung). Therefore we must take negative entropy at toilet and vomit it at dining room from the point of thermodynamics of irreversible phenomena. But Echrödinger has at first suggested the metasolic turnover of entropy, though he might not be conscious of it. Negative entropy must be the measure of delicacy of living system as the chemical apparatus, which corresponds to the fixed assets and depreciates according to the analogy of economics. The value of negative entropy depreciates and repaired by anabolism. At may be reasonable to measure the value of negative entropy by observing the rate of production by the delicate apparatus.There might be nothing in living system contradicting the law of physics and chemistry. New principle may be the maximum principle, if it is required, and the author proposed to call it the fourth law of thermodynamics.

1 0 0 0 IR ブライアン・フェアファクス=ルーシー,フィリッパ・ピアス『チャールコートの子どもたち』

- 著者

- 大野 温子

- 雑誌

- 東京女子大学言語文化研究 (ISSN:09187766)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.78-86, 2011-03-01

1 0 0 0 OA 青森県八戸地域の飼育猫における消化管内寄生虫の検出状況

- 著者

- 伊藤 直之 青木 美樹子 板垣 匡

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.10, pp.683-686, 2005-10-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 2

青森県八戸地域の一般家庭で飼育されている1カ月齢~16歳齢の猫460頭から採取した糞便を対象に, ホルマリン・酢酸エチル沈澱法で消化管内寄生虫を検査した. 検出された寄生虫とその検出率はネコ回虫13.9%, ネコ鉤虫2.4%, ネコ糞線虫0.2%, マンソン裂頭条虫3.0%, テニア属条虫2.2%, イソスポラ属原虫2.0%およびジァルジア3.3%であった. ネコ回虫の検出率は1~6カ月齢の猫で高く, いっぽう, ネコ鉤虫, マンソン裂頭条虫およびテニア属条虫の検出率は2~5歳齢で高かった. さらに, 検出された寄生虫の多くはその検出率が室外飼育猫で高く, 室内飼育猫で低かった.

1 0 0 0 乳児化膿性髄膜炎の外科的合併症

- 著者

- 東 健一郎 波多野 光紀 平岡 興三 鈴木 英太郎

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY OF CHILD NEUROLOGY

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.5, pp.349-357, 1974

1970年から1972年までの3年間におれおれの教室で, 外科的治療を要する乳児化膿性髄膜炎の症例9例を治療した. その内訳は, 水頭症7例, 脳膿瘍1例, 硬膜下膿瘍1例であつた.<BR>水頭症に対しては, 髄液が無菌となつてからすくなくとも2カ月間観察した後に, 脳室腹腔シャントを施行した. このような注意深い治療にも拘らず, 大部分の患者で, シャントバルブの閉塞や感染のために, 頻回のシャント再建が必要であつた. 髄液の長期間にわたる蛋白および細胞数の増加は, シャントバルブの疏通性を妨げる原因となるものである. われわれは, このような障害を克服するために, 皮下に留置したOmmaya貯水槽による頻回の髄液排除, あるいは脳室洗浄による髄液の稀釈を行なつて, よい成績を得た. 脳膿瘍の患者は, 後に発生した水頭症の手術後死亡したが, 硬膜下膿瘍の患者は膿瘍腔のドレナージによつて完全に治癒した.<BR>われわれの経験では, このような化膿性髄膜炎の合併症の外科的治療は, 術前に神経学的脱落症状がなければ良い結果を得ることができる. したがって, 外科的治療は不可逆性の脳損傷がおこる前に, 出来る限り早く行なわなければならない.

- 出版者

- 日経BP

- 雑誌

- 日経ビジネス = Nikkei business (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.2012, pp.36-41, 2019-10-14

IT(情報技術)サービス企業のSCSKが18年に「シニア正社員制度」を導入した理由を、人事企画部人事課の加々美充男課長はこう語る。50代が全社の3割近くを占める一方で、IT業界は慢性的な人手不足だ。中高年人材のつなぎ留めは大きな課題だった。

- 著者

- 飯田 悟 一ノ瀬 昇 五味 哲夫 染矢 慶太 平野 幸治 小倉 実治 山崎 定彦 櫻井 和俊

- 出版者

- 日本化粧品技術者会

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.195-201, 2003

- 被引用文献数

- 5

人々の清潔志向を背景に, 腋臭を中心とした体臭のデオドラントニーズは年々高まっている。われわれは, 官能評価および機器分析を用いてヒトの腋臭について研究した結果, 新たな臭気原因成分としてビニルケトン類 (1-octen-3-one, <i>cis</i>-1,5-octadien-3-one) を発見した。これらビニルケトン類のにおい閾値は非常に低く強烈な金属臭を有し, 腋臭に大きく寄与していることが示唆された。これら臭気は, 人体代謝物中の不飽和脂肪酸と鉄が接触して生成する酸化物であることをモデル実験によりつきとめ, におい発生のメカニズムを解明した。また, 植物抽出エキスの抗酸化作用により, ビニルケトン類の生成を抑制する方法を<i>in vitro</i>系にて検討し, 『クワエキス』に優れた生成抑制効果を見出した。

1 0 0 0 OA ミシェル・フーコーの文学論における言語の問題 ─書物,図書館,アルシーヴをめぐって─

- 著者

- 柴田 秀樹

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会関西支部

- 雑誌

- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.63-74, 2017-03-31 (Released:2018-08-08)

Le problème du langage dans la théorie littéraire de Michel Foucault ─ «Livre», «Bibliothèque», «Archive» ─ Pendant les années 60, Michel Foucault a écrit sur les écrivains contemporains, comme Blanchot, Bataille, Borges, Roussel, etc. Mais il a cessé de le faire au début des années 70. Divers chercheurs ont abordé ce problème : pourquoi Foucault s’est-il éloigné de la littérature ? Nous tentons dans cet article d’approfondir la réflexion à partir de trois motifs qui apparaissent fréquemment dans les textes de Foucault sur la littérature : le «livre», la «bibliothèque», et l’«archive». Nous proposons de considérer ces trois motifs comme index d’une inflexion de la pensée littéraire de Foucault. On peut observer pendant les années 60 un glissement des deux premiers termes vers le troisième. Chez Foucault, le «livre» et la «bibliothèque» expriment d’abord la spatialité du langage littéraire. En revanche, l’«archive» traduit la temporalité de la formation des discours, y compris la littérature. Ce glissement de la spatialité vers la temporalité dessine la trajectoire foucaldienne du renoncement à la littérature comme objet de discours.

1 0 0 0 OA ミシェル・フーコーとマラルメ

- 著者

- 柴田 秀樹

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, pp.87-101, 2020 (Released:2020-04-10)

1 0 0 0 OA 瑩山禅師と密教の関係について

- 著者

- 竹内 弘道

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.211-214, 2000-12-20 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 含硫黄ビタミン

- 著者

- 平野 弘

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.354-360, 1977-05-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 1 1

Chemical and biochemical aspects of sulfur-containing vitamins, thiamine, lipoic acid and biotin, were outlined. About thiamine, especially the activity-structure relationship in the enzymatic degradation of pyruvate by pyruvate decarboxylase was described making refer to Schellenberger's work.

1 0 0 0 OA 方言よもやま話 : 信州方言とそのおもしろさ

- 著者

- 馬瀬 良雄

- 出版者

- 上田女子短期大学総合文化学科

- 雑誌

- 文化の諸相 : 上田女子短期大学総合文化学科公開講座論集

- 巻号頁・発行日

- pp.91-126, 2006-07-13

1 0 0 0 OA 小特集「音環境理解の近年の動向」にあたって

- 著者

- 柏野 邦夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.9, pp.510-511, 2019-09-01 (Released:2020-03-01)

- 参考文献数

- 6