1 0 0 0 OA 柔道の目付について

- 著者

- 松本 芳三

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.11, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 現代柔道のあり方

- 著者

- 堀田 登

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.10, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 柔道史上に於ける疑問点についての解明

- 著者

- 佐藤 忠吾

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.9, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 武道の現代化への一考察

- 著者

- 阿部 忍

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.8, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 安全教育としての武道教育

- 著者

- 富木 謙治

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.7, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 武道哲学の探究(I)西洋体育哲学の分析

- 著者

- 吉沢 宗吉

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.5, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 武道の概念(概念規定に関する試論)

- 著者

- 佐藤 和兄

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.4, 1968-12-25 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA グルコン酸のヒト腸内菌叢に及ぼす影響

- 著者

- 浅野 敏彦 湯浅 一博 欅田 清彦 寺地 務 光岡 知足

- 出版者

- 財団法人 日本ビフィズス菌センター

- 雑誌

- ビフィズス (ISSN:09142509)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.29-35, 1994 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

グルコン酸の各種腸内細菌によるin vitroでの利用性, およびヒトに摂取させた時の糞便中の腸内細菌叢に与える影響について検討した.グルコン酸はBifidobacterium属の中ではB. adolescentisgroup に選択的に利用され, Clostridium clostridioforme, C. innocuum, Propionibacterium acnes, Megasphaera elsdenii, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniaeなど一部の菌種にも利用されたが, Bocteroidaceaeをはじめ多くの菌種には利用されなかった.健康成人男子10人に1日9gのグルコノデルタラクトン (グルコン酸の無水物) を摂取させた結果, Bifidobacteriumが有意 (p/I<0.001) に増加し, Costridium perfringensは減少した.しかし, Enterobacteriaceaeの菌数には影響しなかった.1日3gの低用量試験においてもBifidobacteriumは有意 (p<0.05) に増加した.

近年、ストレスに対する生態防御の観点から、免疫系と視床下部-下垂体-副腎系との関連が注目されてきた。特にサイトカインの一種であるインターロイキン‐1β(IL-1β)がこの免疫系と中枢神経系を仲介する、主要な免疫メディエーターの一つであることが明らかになっている。このIL-1βの同系に対する賦活作用には、視床下部の室傍核(PVN)におけるCRFニューロンの活動が促される必要があるが、血中のIL-1βがいかにして同ニューロンを刺激するのか未だ確定した結論には到っていない。我々は視床下部の終板器官(OVLT)が、その血中のIL-1βが作用する主なゲートの一つである可能性を、同部位にIL-1レセプター・アンタゴニストを前処置することにより確認したところ、血中IL-1β投与によるACTHの上昇は有意に抑制された。一方、一酸化窒素(NO)が脳内でニューロトランスミッターとして働いていることが判明し、特に、NOがアストロサイトからのPGE2産生やCRFやLHRH分泌調節に直接かかわっている可能性がある。そこで、マイクロダイアリシスを用いて、同部位のNO産生との関わりをさぐるために、L‐Arginineをチューブ内に流し、IL-1βによるPGE2産生の変化を見たところ、有意な抑制傾向は認めなかった。しかし、フローベの長さの問題、L‐Arginineの濃度の問題もあり、容量依存生の確認、他の部位との比較まで至っておらず、結論は現在まで至っていない。今後、容量、他のNO産生関連の薬物投与も試みて、確認して行く予定である。

1 0 0 0 OA 食品の機能性と発酵による変化

- 著者

- 中村 好志 江崎 秀男

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.1, pp.16-24, 2013 (Released:2017-12-21)

- 参考文献数

- 25

発酵食品における機能性成分の研究は幅広く行われているが,発酵茶についての機能性成分の研究は,これまであまり知られていない。本解説では,お茶の発酵食品として,わが国では馴染みが少ない中国の黒茶について製法,種類,微生物,抗酸化性,機能性成分の面から研究成果をわかりやすく,興味深く紹介していただいた。また,大豆発酵食品の抗酸化能について,測定方法と機能性成分であるイソフラボンの変換の関連をわかりやすく解説していただいた。本解説の著者は,発酵による食品の機能性成分の生成には,まだまだ知られていない部分が多くあることを述べている。

- 著者

- 町田 英世 工藤 卓 吉川 悟 中井 吉英

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.135-141, 2000-02-01 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 14

心療内科で扱う慢性疼痛症では, 症状に対して器質的病因が特定し得なかったり, 病因に相関しない疼痛が持続することが多い.こうした場合, 治療者側の疼痛の評価はより主観的となり, 病態に対する患者との認知の差が大きくなりやすい.そのため治療にあたっては, 患者が家族や治療者と行うコミュニケーションや相互作用に配慮することが重要になってくる.こうした視点で慢性疼痛を捉えることは, 治療的な相互作用の構成を課題とする短期療法の適応が考慮されるべき点である.今回は, 短期療法の一つといえる「問題の外在化」を用いて治療した慢性疼痛症例をあげながら, 心療内科における心理療法の応用について述べたい.

1 0 0 0 OA 「場末」を記述する 1910~30 年代東京の周縁部に着目して

- 著者

- 中川 雄大

- 出版者

- 関東都市学会

- 雑誌

- 関東都市学会年報 (ISSN:24239623)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.45-54, 2022-03-31 (Released:2023-11-07)

1 0 0 0 OA スポーツまちづくりがもたらす社会経済効果

- 著者

- 和田 崇

- 出版者

- The Japan Association of Economic Geography

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.43-57, 2021-03-30 (Released:2022-03-30)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1

本研究は,徳島県阿南市における野球のまち推進事業を例に,スポーツまちづくりがもたらす社会経済効果を明らかにし,スポーツが地域活性化に果たす役割を検討した.その結果,野球のまち推進事業は,観光振興効果や経済波及効果については規模や範囲は限定的であるものの,新たなまちづくり手法の定着や知名度向上効果,イベント参加者数の増加などでは,阿南市に一定の社会経済効果をもたらしていることが確認された.また,アクターごとの事業に対する認識と事業への関与をみると,阿南市では野球関係者や市民,企業が自治体からの働きかけにより,あるいは自ら申し出て事業に関与しており,それぞれが楽しさや満足感を感じたり,社会的ネットワークを広げたりするなどの効果を得ている.事業への主体的な関与が一部の者に限られたり,野球という特定競技をまちづくりの手段とすることへの疑問やトップレベルの試合を観戦する機会が乏しいことへの不満をもつ者も散見されたりするが,野球というこれまで着目しなかった地域資源を核に活動の環を広げてきたことは評価できる.今後,より多くの住民が野球を阿南市の地域資源と認め,全市的な参加・協働体制を構築することが期待される.

1 0 0 0 OA 江戸時代の易學に關する研究 [全文の要約]

- 著者

- 廖 海華

- 出版者

- Hokkaido University

- 巻号頁・発行日

- 2019-03-25

北海道大学. 博士(文学)

1 0 0 0 OA 腹腔短絡術により症状の改善をみた小児中頭蓋窩くも膜嚢胞の3例

- 著者

- 山崎 友郷 榎本 貴夫 青木 司 能勢 忠男

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.6, pp.524-529, 2000-11-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 14

小児中頭蓋窩くも膜嚢胞のうち, 奇異な症状を呈し手術によりその改善をみた3症例を報告する.通常中頭蓋窩のくも膜嚢胞は無症状か頭痛, 頭重感など漠然とした症状を示すものが多いといわれ, 保存的に治療していくことが多かった.しかしわれわれは, 言語発達遅滞, 嘔吐, 行動異常など, 嚢胞との相関が明確でなく, 奇異な症状を示し, 嚢胞-腹腔短絡術により明らかに症状の改善をみた3症例を経験した.これらの症例を通じ, 中頭蓋窩くも膜嚢胞は症状と嚢胞との相関があまり明確ではない症状を示すものを含めて, 手術を行えば症状の改善する症例が少なからず存在するものと推察された.

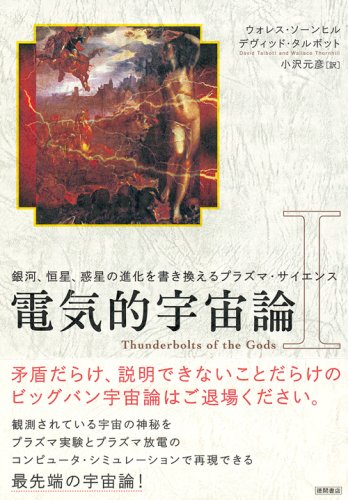

- 著者

- ウォレス・ソーンヒル デヴィッド・タルボット著 小沢元彦訳

- 出版者

- 徳間書店

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 OA 腐食防食DXへの期待

- 著者

- 亀井 裕次

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.9, pp.249-250, 2022-09-10 (Released:2022-10-18)

- 著者

- 久米 依子

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.31-44, 2018 (Released:2022-11-29)

1 0 0 0 OA 1999集集地震による地震断層の位置と既存の活断層との関係

- 著者

- 太田 陽子 渡辺 満久 鈴木 康弘 澤 祥

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.1, pp.18-34, 2003-02-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 2

A remarkable surface rupture appeared in the 1999 Chichi earthquake, in central Taiwan. The nature and location of the earthquake fault was studied in detail immediately after the earthquake (e.g., Central Geological Survey, Taiwan, 2000). Its location to the pre-existing active fault trace, however, was unknown. We wish to establish a location relationship between the earthquake fault and the pre-existing active faults which are mapped from photo interpretation at a scale of 1 : 20, 000, taken in 1970's, supplemented by field observation. The identified active faults are divided into four types from I to IV, depending on their certainty as active faults as well as their location accuracy. A Type I fault is where the active fault is definite and location is certain, II is also an active fault, but with a little uncertainty as to exact location due to subsequent erosion of the fault sacrp, and also because of sedimentation on the foot-wall, and III is a concealed fault beneath the younger sediment. Type IV appeared as a lineament without any clear evidence of deformed morphology. After mapping these active faults, we added the location of our observation to the 1999 surface rupture and GPS sites for measuring the earthquake fault using CGS map (2000).We present eight areas to show the exact relationship between active fault trace and earthquake fault trace and summarized them into Fig. 10. We concluded that most (ca. more than 80%) of the earthquake fault trace occurred exactly on the active fault of Type I and II. The earthqauke fault often appeard even on lineament of Type IV, implying that this lineament should be mapped for the acive fault map. On the young alluvial lowland where it is too young to record past faulting, the earthquake fault still appears on the probable extension of known active fault trace. The earthquake fault sometimes jumps from one fault to another where two or three active fault traces are recognized. Although we can not explain the reason for such a jumping, the earthquake fault still appears on one of the known faults. Therefore, repeated faulting activity during the late Quaternary on the same trace was confirmed for the Chelugmu Fault. This implies the detailed mapping of many other active faults in Taiwan, including Type III and IV, is essential for the understanding of future rupture locations.

1 0 0 0 OA ひきこもりと即席麺の偏食が要因となった栄養障害の1例

- 著者

- 中山 由希子 山本 純子 新野 真純 小島 成浩 市原 広太郎 神田 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会

- 雑誌

- 学会誌JSPEN (ISSN:24344966)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.37-41, 2023 (Released:2023-08-24)

- 参考文献数

- 12

ひきこもりとなり,即席麺の極端な偏食によってビタミンB12と葉酸の欠乏による巨赤芽球性貧血を経験したので報告する.症例は31歳男性.16歳から一人暮らしを始め,26歳から家にひきこもるようになった.金銭的な理由もあり食事は約5年間ほとんどカップ麺で済ませていた.歩行困難となり入院となった.BMI 14.1 kg/m2の高度のるい痩と25.5%の高度体重減少を認め,著明な大球性貧血(Hb 2.8 g/dL)を伴う汎血球減少,筋力低下と下肢の位置覚・振動覚低下も認められた.血中ビタミンB12および葉酸の欠乏が確認され,補充したところ症状は回復し退院となった.社会情勢の変化により失業やひきこもりが増加すると,経済的困窮などにより安価で簡便な即席麺に頼り,若年者においても重度の栄養障害が引き起こされる.社会問題を抱える人には栄養障害を未然に防ぐ予防的な視点も重要であり,社会的仕組みの構築が求められる.