1 0 0 0 IR 日本語初級教科書における働きかけ表現初出

- 著者

- 丸山 敬介

- 出版者

- 同志社女子大学

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.1-33(裏表紙からペ-ジ付け), 1996-10-30

1 0 0 0 OA ヴァンクーヴァーにおける華人コミュニティと華人秘密結社洪門民治党の現状

- 著者

- 安田 峰俊

- 出版者

- 立命館大学人文科学研究所

- 雑誌

- 立命館大学人文科学研究所紀要 = 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, pp.5-28, 2019-03

1 0 0 0 OA 我が国証券取引法に基づくディスクロージャー制度と行政の介入

- 著者

- 大下 勇二

- 出版者

- 法政大学経営学会

- 雑誌

- 経営志林 = The Hosei journal of business (ISSN:02870975)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.53-64, 1994-04-30

1 0 0 0 OA 放送研究リポート:“テレビアニメ”の源流を探る 連続テレビ漫画『かっぱ川太郎』

- 著者

- 高橋 浩一郎

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.104-107, 2018 (Released:2018-11-20)

1 0 0 0 OA 発達障害における脆弱性と回復性の検討と、それに応ずる個別支援法の開発

- 著者

- 室橋 春光 河西 哲子 正高 信男 豊巻 敦人 豊巻 敦人 間宮 正幸 松田 康子 柳生 一自 安達 潤 斉藤 真善 松本 敏治 寺尾 敦 奥村 安寿子 足立 明夏 岩田 みちる 土田 幸男 日高 茂暢 蓮沼 杏花 橋本 悟 佐藤 史人 坂井 恵 吉川 和幸

- 出版者

- 北海道大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2011-04-01

発達障害は生物学的基盤を背景とし、社会的環境の影響を強く受けて、非平均的な活動特性を生じ、成長途上並びに成人後においても様々な認知的・行動的問題を生ずる発達の一連のありかたである。本研究では発達障害特性に関する認知神経科学的諸検査及び、社会的環境・生活の質(QOL)に関する調査を実施した。脆弱性と回復性に関連する共通的背景メカニズムとして視覚系背側経路処理機能を基盤とした実行機能やワーキングメモリー機能を想定し、事象関連電位や眼球運動等の指標を分析して、個に応じた読みや書きなどの支援方法に関する検討を行った。また、QOLと障害特性調査結果の親子間の相違に基いた援助方法等を総合的に検討した。

- 著者

- 山下 公司

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター

- 雑誌

- 子ども発達臨床研究 (ISSN:18821707)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.115-124, 2014-12-05

1 0 0 0 OA 書字困難児の認知行動的特徴と経過との関連について

- 著者

- 栁内 景太 関 あゆみ

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター

- 雑誌

- 子ども発達臨床研究 (ISSN:18821707)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.23-31, 2023-03-24

書字困難児に対して不適切な対応が為されると、書字への抵抗が強まり学習意欲の低下を引き起こすことがある。そこで、本研究では小学生の書字困難児4 名を対象に、書字困難児の認知行動的特徴と経過との関連について検討した。その結果、共通する認知行動面の困難としてワーキングメモリ、巧緻性、目と手の協応、視覚認知の困難と不注意が認められた。また、共通する経過として、学習する漢字がより複雑になり、自己客観視が可能となる小学3 年時頃より、自尊心が低下し、学習意欲が低下することが認められた。加えて、行動面の困難として多動と対人関係にも困難を有すると、不適応の原因を見極めることが難しく、書字への支援が遅れ、学習意欲の改善が著しく困難になることが示唆された。従って、多動と対人関係の困難が目立つ場合でも、書字困難への対応を後回しにしないことが重要と思われる。

- 著者

- 寺田 義久 佐藤 俊郎 富永 衛 熊野 幸雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.1-32, 1995-08-01 (Released:2019-03-31)

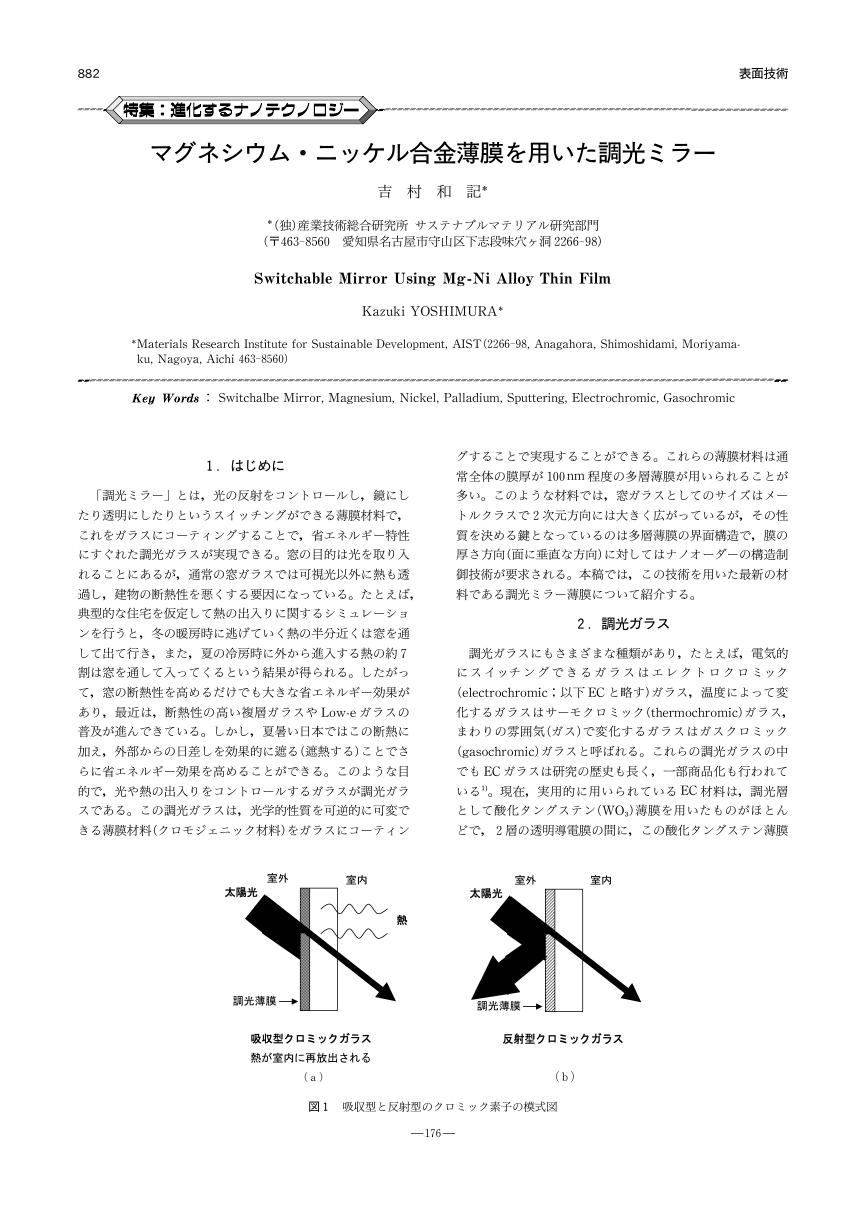

1 0 0 0 OA マグネシウム・ニッケル合金薄膜を用いた調光ミラー

- 著者

- 吉村 和記

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.12, pp.882, 2005 (Released:2006-06-15)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4 4

1 0 0 0 OA 薩摩の「ハマ投げ」に関する研究

- 著者

- 山田 理恵

- 出版者

- 体育史学会

- 雑誌

- 体育史研究 (ISSN:09144730)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.13-22, 2003 (Released:2022-10-12)

1 0 0 0 OA 健康と病理

- 著者

- 村岡 潔

- 出版者

- 日本保健医療社会学会

- 雑誌

- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.1-10, 2018-01-31 (Released:2019-02-26)

- 参考文献数

- 31

本稿は、近代医学における「健康と病理」/「正常と異常」をめぐる下記の諸観点・諸要素についての概説である。I)では19世紀の細菌学と特定病因論並びに自然治癒力について;II)では健康の定義の3つのあり方:健康=病気の不在、日々の生活で不自由のないことや身体内外全体でバランスがとれていること;III)心身相関の立場では、患者には人生に楽観的と悲観的の2タイプがあるが、前者の方に回復傾向が強いこと;IV)集団の連続性では平均から遠ざかるほど病気度が高いこと(切断点で健康か病気か分別);V)「未病」と「先制医療」バーチャルな医療戦略は予防医学の最高段階にあり、未来を先取りした病気(未病)に先手攻撃を仕掛けること;VI)余剰では、相関があっても因果関係はないこと;サイボーグ化とエンハンスメントの関係、並びに「言語の私秘性と公共性」をとりあげ、認知症の人が私秘的で内的な言葉の世界で生きている可能性について論じた。

1 0 0 0 OA シングル・イシュー政治の排他性 中絶をめぐる市民運動の性格

- 著者

- 大津留 智恵子

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.1991, no.25, pp.143-159, 1991-03-25 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 54

1 0 0 0 OA 地域医療の中の心身医療

- 著者

- 伊澤 敏

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.132-137, 2023 (Released:2023-03-01)

- 参考文献数

- 6

筆者は1990~1991年の1年間,勤務していた佐久総合病院から派遣され,九州大学心療内科に研究生として在籍した.佐久総合病院は地域医療の実践で知られる病院である.自院に戻った後,心療内科と精神科の診療を担当し,病院の管理業務にも携わりながら今日に至る.本稿では九州大学心療内科で学んだことを振り返り,佐久総合病院の地域医療のかたちを作った若月俊一の思想の一端を紹介したうえで地域医療,心身医療について私見を述べたい.筆者は医療とはすべからく心身医療であるべきと考えている.専門分化が進む中,心身両面を偏りなくみる心身医療の患者把握は本来すべての診療科の中に取り込まれるべきである.そして,地域医療は個人を取り巻く家族やその生活,地域社会も含む,さらに広い視野の中に患者をとらえている.時代の大きな転換期に臨み,われわれ医療者は疾病の診断・治療のために専門性を追求する一方で,広く社会的な視野の中に人間や疾病をとらえる目をもたなければならない.

1 0 0 0 OA 超音波検査によるシリコーン乳房インプラント破損診断

- 著者

- 松本 綾希子 梁 太一 澤泉 雅之 前田 拓摩 棚倉 健太 宮下 宏紀 岩瀬 拓士 五味 直哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

- 雑誌

- Oncoplastic Breast Surgery (ISSN:24324647)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.64-74, 2016-12-26 (Released:2016-12-26)

- 参考文献数

- 19

シリコーン乳房インプラント (SBI) による乳房再建後には, 定期的な画像検査を行うことが推奨されている。今回われわれは, SBI による乳房再建および対側豊胸術後3年以上経過し無症状の SBI 829個に対して破損スクリーニング検査として超音波検査を実施し, 10個に明らかな破損を, 17個に軽微な破損を疑う所見を認めた。明らかに破損した症例では, 被膜と外殻の分離および内部シリコーンゲルの高エコー化がおもな超音波検査所見であった。また, 内部の液体貯留所見や外殻のわずかな破綻などの軽微な所見であれば, 注意深い経過観察が必要であると考えられた。明らかに破損した症例については SBI 入れ替えが推奨されるが, 軽微な所見であれば経過観察し, 適切な時期に交換を行って患者の QOL を損なわないように努めるべきである。また, 専門施設のみならず検診施設においてもスクリーニングが可能となるよう, 異常所見を周知する必要がある。

1 0 0 0 OA 害虫防除への応用を目指した、昆虫ホルモン作用の基礎研究

- 著者

- 水口 智江可

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 比較内分泌学 (ISSN:18826636)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.166, pp.39, 2019 (Released:2019-03-15)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 日本文のなかに外国語を挿入することについて

- 著者

- 広重 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.91-92, 1971-02-05 (Released:2020-11-19)