1 0 0 0 OA 相談相手の数と不安・抑うつ症状の関連を調査した横断・縦断的研究のレビュー

- 著者

- 西田 明日香 山口 智史 東郷 史治 佐々木 司

- 出版者

- 日本不安症学会

- 雑誌

- 不安症研究 (ISSN:21887578)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.16-26, 2020-11-30 (Released:2021-01-09)

- 参考文献数

- 44

精神不調を予防・緩和するためにはソーシャルサポートが重要であることが知られている。中でも相談相手から受けるサポートは,ストレスを緩和し困難への対処を助けることからも,特に重要性が高いとされている。本研究は,相談相手の有無や数が精神不調と関連するかを明らかにすることを目的に,相談相手の有無や多寡と不安・抑うつ症状との関連を調べた先行研究に関するレビューを行った。PubMed, PsycInfo, CINAHL, CiNii,医中誌Webで検索しヒットした341編のうち,14編が採用基準を満たしていた。抑うつ症状を調査した研究では,相談相手がいない・少ないと,抑うつ症状を有するリスクや症状の程度が高いことが認められた。不安症状を調査した研究2編でも抑うつ症状と同様の関連がみられた。相談相手がいない・少ない人は精神不調のリスクが高いため,周囲からのサポートを増やす工夫を一層考えていく必要がある。

1 0 0 0 OA 波動をあらわす関数における虚数の取扱い方

- 著者

- 古畑 威

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.233-235, 1964-06-20 (Released:2017-09-23)

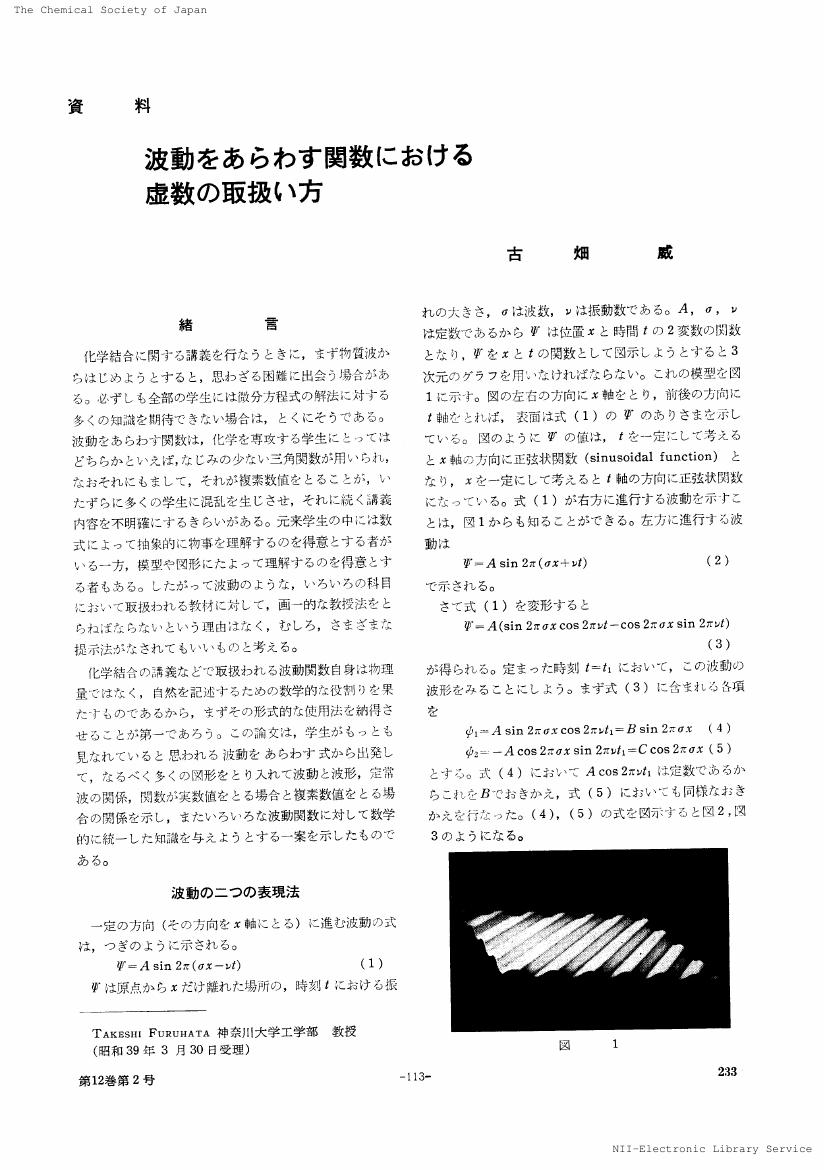

本研究はつぎのような課題意識のもとに発足した. 本研究は, 教育学諸分野の研究者の共同研究により,特に中等教育制度を中心に実態分析や提言を整理, 検討し, 現代社会における子どもの成長, 発達をよりよく保障する教育制度原理, とりわけ青年期の発達にふさわしい中等教育のあり方を究明することを目的とする. 本研究は次の5つのワーキング・グループを置き, 調査研究を行ってきた. 1教育改革理念 2現代社会と学校制度 3教員養成制度 4教育行財政制度 5教育改革の国際動向. かくクループは, 「青年期にふさわしい中等教育のあり方」検討を共通の問題意識とし, 特に第二グループを中心に各グループもそれに協力する体制をつくりながら研究会を重ねてきた. そこでは, 戦後中等教育改革の理念と, これまで試みられた各種の中・高一貫教育の実態調査, 新しいタイプの高校づくり, 入試改善にとりくむ各地の高校の実態調査(東京, 埼玉, 愛知, 長崎, 佐賀, 京都, 長野)を行い, 総合選抜制度の社会手機能と今後の動向, 推薦制(宮崎, 長崎)をどう考えたらよいか, 特色ある高校づくりは果して個性の教育に役立っているか, 等の視点から, 教育委員会や教職員組合の見解, PTAの意見等のヒアリングを行った. また, 中・高の接続問題についても, 中学・高校の双方から問題点をとらえようとした. また, 進学・就職指導の実態, 一貫カリキュラムのねらいと, カリキュラム編成上の留意点, 専門教育・職業指導の実態等の資料収集を行い, これらの改善努力が, 青年期の人間発達にとってどのような意味をもつかを検討した. これ迄60, 61, 62年に研究成果を日本教育学会大会で報告した他, 5回に亘る公開シンポジウムに参加しその成果の一端を報告した. 又学会報告の為に提出した研究冊子(「現代社会と学校制度」1984年8月, 「教育改革と教育実践」1987年8月)には本研究の成果の主要なものが表現されている.

1 0 0 0 OA ネオニコチノイド曝露によるヒト胎児の神経発達と血液脳関門への影響評価

- 著者

- 藤原 悠基

- 出版者

- 群馬大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2020-09-11

本研究は農薬等で使用されるネオニコチノイドによるヒト中枢神経系分化・発達への影響を解析する。これまで、実験動物を用いた研究から、周産期のネオニコチノイド曝露が中枢神経系の発育・発達を阻害する可能性が報告されているが、ヒトへの影響は明らかでない。また、中枢神経系の分化・発達と同時期に構築され始める血液脳関門(BBB)への影響を検討した報告はない。以上から、ネオニコチノイド曝露による影響を「ヒト胎児由来神経前駆細胞株を用いた神経分化」、「BBB透過性及び機能」の2点から評価することで、ネオニコチノイド曝露による胎児脳神経系の発達、発育への影響とその機序の解明を目指す。

1 0 0 0 OA 顔と反復 : 柴崎友香『寝ても覚めても』における磁場の構成と遷移

- 著者

- 鈴木 智之

- 出版者

- 法政大学社会学部学会

- 雑誌

- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.1-22, 2021-09

1 0 0 0 OA 喉頭損傷型気道熱傷に対する気管挿管適応基準

- 著者

- 井上 卓也 杉木 大輔 池上 敬一 上尾 光弘 上山 昌史 山下 勝之 織田 順

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急医学会

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.262-271, 2008-05-15 (Released:2009-07-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 4 2

喉頭損傷型気道熱傷患者に対して,気管支ファイバー検査(fiberoptic bronchoscopy,以下FOBと略す)を行い,喉頭浮腫の病態について検討し,気管挿管適応基準を作成した。1991年11月から1997年 4 月までに,体表熱傷あるいは気道熱傷を受傷して入院し,受傷後24時間以内にFOBを行えた156例中,喉頭損傷型気道熱傷と診断された68例を対象とした。68例は,入院直後のFOB後,独自の挿管基準に従って挿管の要否が判断された。対象を挿管の有無,挿管時期,挿管理由によって以下の 5 群に分けた。すなわち,初回FOB時に喉頭浮腫の挿管適応基準に従って挿管された14例(I群),初回FOB時,喉頭所見は挿管適応基準を満たさなかったが,他の挿管基準に従って挿管された14例(II群),初回の検査で挿管適応基準を満たさなかったが,その後の経過観察で喉頭浮腫により挿管された 4 例(III群),全経過を通じて挿管されなかった33例(IV群),初回の検査で挿管適応基準を満たさなかったが,担当医の判断により挿管された 3 例(V群)に分けた。(1)I,III,IV群の喉頭浮腫と受傷後時間の関係,(2)I~IV群間の年齢,体表熱傷面積,burn index,prognostic burn index,顔面熱傷の有無,頸部熱傷の有無の関連性,(3)III,IV群間の血清総蛋白濃度,及び喉頭浮腫に影響を及ぼすと考えられる治療内容について検討した。結論:1.受傷24時間以内の初回のFOBで診断された喉頭損傷型気道熱傷のうち,48.5%は我々の挿管適応基準を用いることで,挿管不要であった。この基準は根拠のある挿管のために有用である。2.喉頭損傷型気道熱傷の喉頭浮腫のピークは,受傷 6 時間以内と24時間前後に 2 峰性に認められた。3.喉頭の浮腫形成には,喉頭の直接損傷に加えて,熱傷による全身の浮腫が増悪因子として関与すると考えられた。

1 0 0 0 OA 『禁色』と『ドリアン・グレイの肖像』

- 著者

- 堀江 珠喜

- 出版者

- 日本比較文学会

- 雑誌

- 比較文学 (ISSN:04408039)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.5-17, 1985-03-31 (Released:2017-06-17)

Yukio Mishima must have got some ideas from The Picture of Dorian Gray to start Forbidden Colors though he did not admit the fact. Oscar Wilde’s influence on this novel is obvious especially in the following two ways. First, the story begins with Yuichi’s recognition of his own beauty after being taught to see himself by Shunsuke. Since then, falling a prey to narcissism, Yuichi has lived as Shunsuke’s work of art. We can find a similar plot in Dorian Gray, where Lord Henry taught Dorian to recognize his own beauty and the significance of youth. Secondly, this understanding of their beauty made both young men wicked and egoistic. They not only entered the world of homosexuality but also became tempters and seduced some innocents. According to Christianity, temptation is the most diabolic of many sinful deeds. In a word, Shunsuke created a seducer with the teaching of beauty as Lord Henry did. But, unlike Lord Henry, Shunsuke’s purpose was revenge on his former girl friends. This is why Mishima developed the story as a psychological novel, while Dorian Gray appeared to be a somewhat gothic novel with wit predictive of Wilde’s comedy of manners.

1 0 0 0 OA 南満洲鉄道の成立と大豆輸送―駅勢圏の形成とその規定要因―

- 著者

- 三木 理史

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.107-128, 2013 (Released:2018-01-26)

- 参考文献数

- 108

- 被引用文献数

- 4 3

This paper clarifies that soybeans were produced in Manchuria (Northeast China) and were intensively transported to Dalian (大连) using different railways without changing the fare systems based on the relationship between the South Manchurian Railway, the Chinese Eastern Railway, and the regions within or along both using the results from a micro-scale regional analysis. The contents of this paper are summarized as follows:Tsarist Russia constructed the Chinese Eastern Railway Company. It opened its main line to Vladivostok as an extension of the Trans-Siberian Railway in the early part of the 1900s, and this line bifurcated from Haerpin (Harbin, 哈尔滨) to Lüshun (旅顺) through Dalian as a southern feeder line within Manchuria. After Tsarist Russia ceded the southern feeder line between Changchun (长春) and Lüshun through Dalian to Japan as reparation for the Russo-Japanese War of 1904–05, Japan continued to operate it through the South Manchurian Railway Company. However, trains on the South Manchurian Railway line between Changchun and Lüshun by way of Dalian couldn’t have gone directly to the main or southern feeder lines at Haerpin and Changchun using the Chinese Eastern Railway because Japan had previously changed its track gauge.Soybeans were one of the most high-volume agricultural products for export from the region in the 1910s. Since more soybeans could be produced in southern Manchuria than in the north during this period, the route to Vladivostok via the Chinese Eastern Railway was less advantageous than that to Dalian using the South Manchurian Railway, which was near the high-volume production areas. Although the Chinese Eastern Railway Company set discounted fare rates, most of the soybeans produced in southern Manchuria were transported to Dalian and little was sent to Vladivostok.Produce was transported by wagon and then loaded and shipped from particular specified stations, not necessarily the nearest ones from the main farms that produced soybeans, due to the relationship between their locations and the railways. Some stations shipped a high volume of soybeans, and these constructed large consolidating zones for both railways. While they might straddle local hsien boundaries, they rarely straddled those of other provinces. Most of the section west of Haerpin on the Chinese Eastern Railway lines ran across Heilongjiang (黑龙江) Province, and the eastern and southern sections across Jilin (吉林) Province. Since most of the high-volume soybean farms in Jilin Province in the east transported their produce to specific stations on the southern feeder line within this same province, they gradually decreased shipments to Vladivostok after the Russian Revolution.The author believes that the reason that few consolidation zones straddled provincial boundaries was due to the currency that was circulated within Manchuria in the 1910s. The zones of regional types of money circulation were generally confined to within a given province. Since most of the farmers must have received their payments from the soybean brokers (liangzhan, 粮栈) within their own provinces, few transported their products to brokers at export ports in other provinces.

1 0 0 0 京都府域の文化資源に関する共同研究会報告書

- 著者

- 京都府立京都学・歴彩館京都学推進課編集

- 出版者

- 京都府立京都学・歴彩館

- 巻号頁・発行日

- 2023

1 0 0 0 OA 半導体・液晶工場における排水回収再利用技術

- 著者

- 桐生 草平

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.138-143, 1995-02-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 OA リンゴ褐斑病に対するリンゴ品種の成葉の罹病性

- 著者

- 星 伸枝 仲谷 房治

- 出版者

- 北日本病害虫研究会

- 雑誌

- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.51, pp.129-132, 2000-11-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 3

リンゴ褐斑病菌 (Diplocarpon mali) の分生子をリンゴ主要品種の成葉および短果枝葉に噴霧接種を行った。どの品種でも, 本病に対してそれまで抵抗的であった成葉および短果枝葉は, 9~10月になると病斑が多数形成され, また潜伏期間が短くなり, 罹病しやすくなった。罹病化の時期は品種により異なり, 早生, 中生, 晩生の品種順に罹病化する傾向が認められた。1999年の場合, 早生品種のきおうは9月上~中旬に, 中生品種のジョナゴールドは9月中旬~10月上旬に, 晩生品種のふじは10月下旬に罹病的になった。

1 0 0 0 OA リンゴ褐斑病に対するリンゴ葉の罹病性

- 著者

- 仲谷 房治 星 伸枝

- 出版者

- 北日本病害虫研究会

- 雑誌

- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.50, pp.85-88, 1999-11-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 3

リンゴ褐斑病菌 (Dlplocarponmli) の分生子をリンゴ樹の各部位の葉に噴霧接種し, 葉の罹病程度を比較した。新梢の新葉は罹病性が高いが, 葉の成長が停止すると罹病性が低下した。葉の伸長が停止し光沢のある成葉は発病しないが, 日陰の葉やナミハダニの被害葉は発病しやすかった。また, すべての葉が淡黄緑色を呈する徒長枝葉はきわめて罹病性が高かった。短果枝葉では, 枝の先端部の葉面積が大きい葉は罹病しにくく, 基部の葉面積が小さい葉は罹病性が高かった。本病のまん延期に当たる9月以降の新葉, 成葉および短果枝葉の罹病性を比較すると, どの葉も病斑数が増加するとともに潜伏期間が短くなることから, この時期に罹病性が急速に高くなることが明らかになった。

1 0 0 0 OA アンドリュー・キッド著『国際関係における信頼と不信』

- 著者

- 石田 淳

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.154, pp.154_161-154_165, 2008-12-30 (Released:2011-01-26)

1 0 0 0 OA 4)深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症

- 著者

- 山田 典一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.9, pp.1821-1827, 2020-09-10 (Released:2021-09-10)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 山岳渓流に設置された砂防堰堤周辺の渓畔植生構造

- 著者

- 関口 和美 星崎 和彦 小林 一三

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本林学会大会発表データベース 第115回 日本林学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.C02, 2004 (Released:2004-03-17)

1.はじめに 渓畔域では、植物は様々な形で河川撹乱に依存した生活史をもっている。日本の山岳河川では、土砂の移動を伴う河川撹乱を抑えるために砂防堰堤が数多く設置されてきたが、近年、堰堤建設に伴う植生への影響が懸念されている。 本研究では、砂防堰堤の下部、上部およびそれより上流部の植生を比較することにより、砂防堰堤が渓畔植生構造に与える影響について調べた。砂防堰堤の建設によって、_丸1_立地環境が変化し、_丸2_群落が単純化したり、_丸3_樹林化すると予測し、調査結果に基づいてこれらの予測を検証した。2.調査地 岩手県奥羽山系焼石岳南麓の胆沢川支流の上ノ倉沢で調査を行った。砂防堰堤を含む流路沿い約200m範囲の氾濫原に調査区を設置した。3.方法(1)立地環境調査 2002年8月に流路に沿って立地を流路沿い、旧河道、残丘、岩場、森林部分の5つに区分した。光環境の調査として、9月の曇天時に流路に沿って全天写真を撮影し、開空度を求めた。(2)植生調査 植物種の分布と種多様性を検討する目的で、植生の切れ目や立地の違いをもとに植生パッチを認識し、8月から9月にかけて植生調査を行った(n = 40)。高さ3m未満の維管束植物を対象に、植生パッチごとにパッチの大きさと出現種を記録した。また、環境要因の分析のために植生パッチごとに開空度、比高、基質の粒径、リターの出現頻度を調べた。(3)樹木調査 樹林の発達の程度を検討するために、樹木調査区を設置し、9月から10月にかけて毎木調査を行った。樹高3m以上の樹木を対象に種名、胸高直径を記録した。樹木調査区は、堰堤下部、堰堤上部、上流の森林部分と岩場の4つに区分した。 また、樹木調査区の堰堤下部、堰堤上部、上流部(森林部分)の各々から8本ずつ(胸高直径の太い順)を選び、年輪コアサンプルを採取して樹齢を調べた。4.結果(1)立地環境の変化 堰堤周辺には旧河道、残丘、岩場は存在せず、上流部より微地形が単純化していると思われた。また堰堤周辺では開空度が30%を超え、上流部よりも明るかった。これには堰堤建設時の伐採が深く関連していると思われた。(2)群落の単純化 堰堤周辺では上流部に比べ植生パッチ面積が大きくなっていた。 調査した植生パッチでは57科112属146種の維管束植物が確認され、植生パッチ面積が大きくなるほど種数も増加する傾向があった。面積に対する種数の割合は堰堤周辺と上流部で大きな差はみられなかった。 種の豊かさや均等度を表す多様度指数としてGleason指数、Shannon's H'、Simpson指数、Pielou's J'を用いて植生パッチ内の種の多様性について検討した。どの指数も堰堤周辺と上流部で大きな差はみられなかったが、出現種の生活形ごとに同様の解析をしたところ、堰堤周辺では上流部よりも若干高木種が高く、藤本種が低い傾向があった。 DCAを用いて各パッチの種組成の違いを表す軸を抽出した結果、上流部のパッチは軸上に幅広く分布していた(パッチ間のβ多様性が高い)。一方堰堤周辺のパッチの傾度幅は狭く、類似した種組成をもつことが示された。これらのパッチは明るく、比高が低く、リターが少ない傾向があった。同様に、上流部のパッチの基質は様々な粒径分布を示したのに対し、堰堤周辺では土と石に二極化していた。(3)樹林化 毎木調査の結果、堰堤上部での立木密度はその他を大きく上回っていた。堰堤上部では胸高断面積合計も森林部分の60%に達し、樹林化の進行が裏付けられた。堰堤周辺の出現種は上流部と異なり、ヤマハンノキやヤナギ類が優占していた。これら堰堤周辺の樹木の多くは樹齢27年未満であり、堰堤完成後に進入してきたことが明らかになった。5.考察 堰堤周辺では、河川の勾配が緩やかになることで微地形が単純化し、明るくなっていた。堰堤周辺における植生パッチ内の基質の単純化やパッチの大型化、樹林化の進行は、土砂が堆積し立地が安定化したためであると考えられた。そして、それらの環境の変化が堰堤周辺の単調な種組成に反映していると思われた。

1 0 0 0 アリの育種がもたらすアブラムシの進化の実証およびその機構の解明

1. まず、クヌギクチナガオオアブラムシを野外で飼育するための装置の開発に成功した。クヌギ幹上に通風性の高い小型のプラスチックケージをとりつけ、毎日容器内にたまった甘露を取り除くことで,安定的にアブラムシを生存,繁殖させることに成功した.これを用いて長野県各地から採集してきた別クローン由来のアブラムシコロニーを隔離累代飼育して繁殖させた.2. 次に,多数の2齢虫,3齢虫,4齢虫および成虫に個体識別マークをほどこし,各個体について,経日的に甘露分泌量を測定した.得られた甘露分泌量のデータをクローン間,クローン内に分けて分散分析した結果,甘露分泌量にクローン間での遺伝分散が存在することを明らかにした。このことは、アリの選択的捕食によってアブラムシの甘露分泌量が進化する可能性を示すものである。なお、上記の実験から得られた甘露分泌量の遺伝率は比較的低かった。これは野外飼育系であることから,環境分散の影響が大きかったことが影響したものと考えられる.3. アリが,自身の化学物質をアブラムシに塗りつけていることを、両者の体表面炭化水素の化学分析から明らかにした.アリとアブラムシが共有している体表面化学物質の中には,アブラムシ自身が分泌する「アリに似せた化学物質」と,アリがアブラムシに塗りつける「マーキング物質」の両方があることを,アリ非随伴アブラムシとの比較から明らかにした。一方、あるアリコロニーに随伴されていたアブラムシを別コロニーのアリに随伴させると有意に捕食率が上がることを示した。これらの結果は、自コロニーのマーキング物質の多寡によってアリが捕食対象のアブラムシを決めている可能性を示唆するものであり、アリによる「育種」の具体的な実現メカニズムの一端を示す結果である。

- 著者

- Hiroyuki MORISAKA Utaroh MOTOSUGI Tomoaki ICHIKAWA Katsuhiro SANO Shintaro ICHIKAWA Tsutomu ARAKI Nobuyuki ENOMOTO

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.77-86, 2013 (Released:2013-06-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 17 17

Objectives: We evaluated flow parameters measured by phase-contrast magnetic resonance (MR) imaging (PC-MRI) of the portal venous system and liver stiffness measured by MR elastography (MRE) to determine the usefulness of these methods in predicting gastroesophageal varices (GEV) in patients with chronic liver disease (CLD). Methods: In patients with CLD and controls, we performed PC-MRI on the portal (PV) and superior mesenteric veins; calculated mean velocity (V, cm/s), cross-sectional area (S, mm2), and flow volume (Q, mL/min); and determined markers of liver fibrosis (liver stiffness [kPa]) and aspartate aminotransferase (AST) platelet ratio index [APRI]). We visually assessed GEV and development of collateral pathways of the PV on routine contrast-enhanced dynamic MR imaging and compared patient characteristics, flow parameters, liver stiffness markers, and visual analysis among 3GEV groups, those with mild, severe, or no GEV with reference to endoscopic findings. Results: Child-Pugh grade, VPV, SPV, liver stiffness, APRI, and visually identified GEV (visible GEV) differed significantly among the 3 groups (P<0.05). We investigated VPV, SPV, liver stiffness, and visible GEV as independent markers to distinguish patients with and without GEV and examined VPV and visible GEV to predict severe GEV. Visible GEV showed low sensitivity (14 to 30%) and high specificity (98%) for predicting GEV in patients with CLD. A subgroup analysis that excluded cases with collateral pathway demonstrated slightly improved diagnostic performance of VPV and liver stiffness. Conclusions: Portal vein flow parameters and liver stiffness can be useful markers for predicting GEV in patients with CLD.

1 0 0 0 OA 摂食・嚥下障害に対応したフレンチフルコース食事会の試み

- 著者

- 古野 芳毅 鍛治山 洋 小西 徹

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.149-153, 2012 (Released:2023-05-31)

- 参考文献数

- 4

摂食・嚥下機能に障害をもつ児童生徒は、家族との外食が容易ではない。このような児童生徒が気兼ねなく外食する機会を提供することを目的に2005年より年1〜2回の頻度で新潟市内Aホテルを会場に、主に新潟県内の特別支援学校に通う摂食・嚥下障害をもつ児童生徒と家族のための食事会を行ってきた。食事内容はフレンチフルコースを基本として、普通食、注入食、離乳初期食、中期食、後期食の5段階を設定した。食事会参加者は児童生徒および家族のみならず、回を重ねる毎に参加職種が多様になった。そして多職種が一堂に会して専門的見地から意見や情報交換を行ったり、児童生徒を囲んで直接・間接的な支援を協働で行ったりする場ともなった。本食事会が総合的な食支援の場として機能していくようにさらに発展させていくことが、地域における食のバリアフリーへの一助となると考えられた。

- 著者

- 反町 香子 北島 佳代子 川崎 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本歯内療法学会

- 雑誌

- 日本歯内療法学会雑誌 (ISSN:13478672)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.119-123, 2005 (Released:2018-02-28)

- 参考文献数

- 22

Abstract : There are three roots : the mesiobuccal, the distobuccal, and the palatal (lingual) in the maxillary first and second molars. However, these teeth seldom show malformation of crown or roots. Dental radiographs may reveal variations with two separate palatal roots, each of which has its own canal. The practitioner should be aware of variations in the root canal system. This paper reports the case of a 47-year old man in whom a second maxillary molar with two palatal roots was found. A radiograph of the tooth showed a large radiolucency extending to the apex related to severe periodontal disease. The extracted tooth was evaluated macroscopically, radiographically and by using micro-CT. The tooth had two widely divergent palatal roots that were long. The buccal separate roots were shorter and were parallel. A well-defined enamel projection extended into the furcation proper of the two separate palatal roots on the lingual side of the tooth. A large accessory Carabelli cusp was located on the mesiopalatine cusp of the tooth. The cusp had its own root with pulp canal which lay mesial to the palatal root. The Carabelli cusp and splitting of palatal root were unilateral in the maxillary left second molar.

- 著者

- 境谷 栄二 井上 吉雄

- 出版者

- 日本作物学会

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.3, pp.317-331, 2012 (Released:2012-08-06)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 11 6

近年,全国の米産地では,リモートセンシングで推定した玄米タンパク含有率 (以下,玄米タンパクと呼ぶ) を活用して,栽培指導や区分集荷が試みられるようになってきた.しかし,特に本州以南では推定精度が不十分で実用化が進んでいない場合が多い.本研究では推定精度および実用性の向上を目的として,青森県津軽中央地域の水田地帯100 km2を対象に航空機ハイパースペクトルで複数年の観測実験を行い,玄米タンパク推定の誤差要因をNDSI (正規化分光反射指数) を用いて分析した.地上で調査した葉色と玄米タンパクは,年次を通して密接な関係があった.しかし,反射スペクトルからの推定力の傾向は,葉色と玄米タンパクで違いがみられた.観測時の葉色に対しては赤と緑の双方の波長で推定力が高いが,収穫時の玄米タンパクに対しては赤の波長では大きく劣った.これは赤の波長が生育ステージの変化に対する感受性が強いことに起因している.この影響を分析するため,生育ステージの変動を施肥条件と田植時期の違いによる部分に分割したモデルを提示した.施肥条件は玄米タンパクと強く関係するのに対し,田植時期はほぼ無関係である.そのため,田植時期に起因する生育ステージの変動が大きい場合は,玄米タンパクの推定精度が低下しやすい.また,観測時期が早いほど,田植時期に起因する変動の影響が相対的に大きくなることも精度低下の一因となる.したがって,玄米タンパクの推定には,従来のNDVI (=NDSI[赤,近赤外]) に替わり,NDSI[緑,近赤外] を用いることで,生育ステージによる影響が緩和され,精度の低下を軽減できる.