1 0 0 0 象徴天皇制とメディアー「皇室アルバム」関係史料の歴史的検討ー

- 著者

- Hashidoko Yasuyuki Endoh Keiko Kudo Toshihiro Tahara Satoshi

- 出版者

- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry

- 雑誌

- Bioscience Biotechnology and Biochemistry (ISSN:09168451)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.9, pp.2037-2043, 2001-09

- 被引用文献数

- 9

The sesquiterpene contents in leaves of wild Rosa rugosa and of sixty-one hybrid rugosas were quantitatively measured by a GC analysis. In this group of samples, the greater the number of glandular trichomes the hybrid rugosas possessed on their leaves, the larger the amount of sesquiterpenes they accumulated. In contrast, those having no leaf glandular hairs contained only a trace amount of sesquiterpene components. The concentrations of bisaborosaol A (1) and carota-1,4-dienaldehyde (2) as representative sesquiterpenes of R. rugosa were positively correlated with the density of the glandular trichomes. Furthermore, an approximately regular correlation was observed between the concentrations of 1 and 2 in most of the sesquiterpene-producing hybrid rugosas, regardless of their productivity. This suggests that a major part of these hybrid rugosas have inherited from R. rugosa the ability to produce two skeletally different sesquiterpenes in parallel with a phenotype to develop leaf glandular trichomes. This investigation also led to discovering 1-dominant (e.g., Amelie Gravereaux and Purple Pavement), 2-dominant (e.g., David Thompson), and other-dominant (e.g., Martin Frobisher) types of sesquiterpene-producing hybrid rugosas.

1 0 0 0 OA アフリカツメガエルのZZ/ZW型性決定の分子機構

- 著者

- 伊藤 道彦

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 比較内分泌学 (ISSN:18826636)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.134, pp.165-174, 2009 (Released:2009-09-14)

- 参考文献数

- 22

1 0 0 0 OA 「社会的なもの」の純化か終焉か?

- 著者

- 三上 剛史

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.687-707, 2007-03-31 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 1

以下の論考は, 道徳に対する現代社会学のアンビヴァレントな関わりを, 社会学が現在直面している社会情勢から再考し, 社会学という学問が, そのそもそもの成立において孕んでいた契機を反省する営みとして提示するものである.検討の対象となるのは, グローバル化の中で改めて「社会とは何か」を問う理論的諸潮流であり, また, 「福祉国家の危機」およびリスク社会化によって明らかになりつつある「連帯」の再考である.まずは, U.ベックを始めとして各方面で展開されつつある, グローバル化とともに「社会」の概念そのものが変革されなければならないという議論を糸口として, 「社会的なもの」とは何かを問い直してみたい.それは, 福祉国家の前提となっていた「連帯」の概念を再検討しながら, M.フーコーの「統治性論」を通して近代社会の成り立ちを問う理論的潮流に繋がるものであり, 同時に, N.ルーマン的意味でのシステム分化から帰結する道徳的統合の「断念」, あるいは新しい形での連帯の可能性を問うことでもある.これは, なぜ社会学という学問が成立しえたのかを自問することでもあって, グローバル化の中で「社会」という概念の妥当性と社会学の可能性が再検討されている今, 避けて通ることのできないテーマである.

1 0 0 0 OA 氷の空気搬送法による高密度熱輸送

- 著者

- 梁取 美智雄 岩淵 邦彦

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.149-153, 1995-02-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 屋内人工スキー場の雪制御

- 著者

- 二階堂 稔

- 出版者

- Japan Society for Snow Engineering

- 雑誌

- 日本雪工学会誌 (ISSN:09133526)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.117-120, 1999-04-01 (Released:2009-05-29)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 『日本近代林政年表』の刊行作業記(紹介)

- 著者

- 香田 徹也

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.30-31, 2001-04-20 (Released:2017-08-15)

- 著者

- 澤野 嘉宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.249-253, 2011 (Released:2013-11-01)

1 0 0 0 OA カキ果実の加熱渋もどり抑制技術の開発

- 著者

- 後藤 裕子 渡部 修

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.220-223, 2010-05-15 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

渋カキ果実は,アルコールや炭酸ガス等によって脱渋処理することにより,渋みが消失する.しかし,脱渋処理後に果実を加熱すると,再び渋くなる.この現象が渋カキの食品への加工を阻害している.本研究において,カキ‘会津身不知’果実に少量の分子量3000から5000のコラーゲンペプチドを加え,室温で混合することによって短時間でカキの味を損ねずに脱渋する方法を開発した.また,この方法により加熱による渋もどりも抑制できることが明らかとなった.開発した技術によって,渋カキを様々な食品に利用できることの可能性が示唆された.

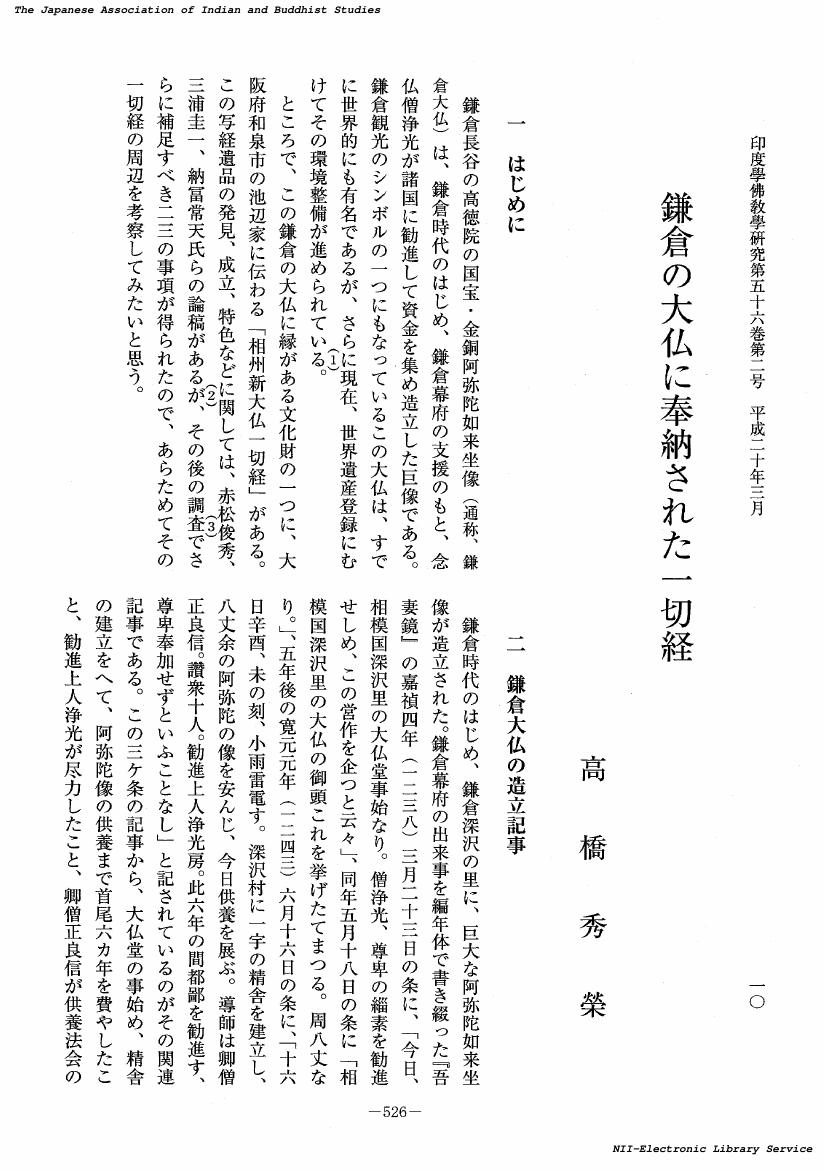

1 0 0 0 OA 鎌倉の大仏に奉納された一切経

- 著者

- 高橋 秀榮

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.526-533, 2008-03-20 (Released:2017-09-01)

1 0 0 0 OA おもちゃ絵の歌謡考

- 著者

- 小野 恭靖

- 出版者

- 日本歌謡学会

- 雑誌

- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.80-89, 2001-12-30 (Released:2021-03-31)

1 0 0 0 OA 言語障害を否認した1ウェルニッケ失語患者の事例研究

- 著者

- 手束 邦洋

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.34-42, 1992-04-30 (Released:2009-11-18)

- 参考文献数

- 6

事例は42歳の単身の男性であり,脳出血によるウェルニッケ失語と右不全片麻痺を持っていた.彼は不安から自己を防衛するために言語障害を否認し,その否認を他者と共有しようとした.右上肢の麻痺と失職という現実を指摘する他者によって不安を喚起させられる度に,彼らを非難し自己合理化をはかった.彼は自己防衛を確かなものとするために言語治療者を必要とした.言語治療者は失語症状の改善をはかりつつ,彼のニードを受容して治療関係を維持し,生活史を傾聴することと新しい現実に目を向けるよう彼を促すことを通して治療関係を展開した.退院後,福祉施設への適応を進める中で,不安が軽減し彼のパロル行為を動機づける主要テーマが現実に即したものへと変わったとき,言語治療は終結された.失語症の言語治療の対象は,発話主体再自立へ向けての〈失語症状を伴うパロル行為〉であり,パロル行為を動機づける心的メカニズムの理解が重要と思われた.

- 著者

- 上野 和広 吉田 美里 石井 将幸

- 出版者

- 公益社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業農村工学会論文集 (ISSN:18822789)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.2, pp.I_121-I_128, 2023 (Released:2023-09-05)

- 参考文献数

- 26

水セメント比,表面粗さ,養生方法の異なる条件で作製したコンクリートの品質が,無機系補修材料との付着強度へ及ぼす影響について,せん断応力あるいは直応力が作用する条件下で評価を行った.せん断付着強度と単軸引張付着強度は,双方ともコンクリートの強度が高くなるほど高くなる傾向を示した.また,コンクリートの強度が等しい条件では,累積吸水量が大きな緻密でない組織構造であるほど付着強度が高くなった.これは,コンクリート中の空隙に向けてプライマーや無機系補修材料の成分が浸透することで,付着界面の一体性が高まったためと考えられる.表面粗さの影響については,算術平均粗さの上昇に伴ってせん断付着強度は高くなった.一方,単軸引張付着強度と算術平均粗さの間には相関性が確認されなかったことから,表面粗さの影響は作用する応力の方向によって異なることが示された.

1 0 0 0 OA 夢見る人ボルヘス

- 著者

- 木村 榮一

- 出版者

- 日本ラテンアメリカ学会

- 雑誌

- ラテンアメリカ研究年報 (ISSN:02861127)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.75-92, 1987 (Released:2022-05-18)

1 0 0 0 OA 資本市場の不完全性と経済発展の基礎理論

- 著者

- 高橋 寛人

- 出版者

- 公益財団法人 三菱経済研究所

- 雑誌

- 三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.73, pp.1-101, 2006-03-24 (Released:2023-08-01)

1 0 0 0 OA ホープと精神的健康との関連性 日本版ホープ尺度の信頼性と妥当性の検証

- 著者

- 加藤 司 C. R. Snyder

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.227-234, 2005-08-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 43 44

We conducted three studies to translate the Snyder Hope Sales into Japanese, examine reliability and validity of the Japanese version, and investigate the relationship between the tendency to be hopeful and subjective well-being. In Study 1, confirmatory factor analysis was performed of the Hope Scale in the Japanese version: agency and pathways. Its test-retest reliability coefficients for the data from 113 undergraduates ranged from .81 to .84. In Study 2, concurrent validity of the Japanese version Hope Scale was examined with the data from 550 respondents, which looked at the correlations between hope and optimism, self-esteem, and self-efficacy. Results suggested that the Japanese version had high validity. In addition, the tendency to be hopeful had negative correlations with stress response, hopelessness, depressive tendency, and trait anxiety, and positive one with feeling of happiness. In Study 3, 175 undergraduates completed the Hope Scale and State-Trait Anxiety Inventory (STAI) immediately prior to final examinations. Results of regression analysis suggested that the tendency to be hopeful moderated examination anxiety. Taken together, results of the studies supported the hypothesis that hope had positive effects on subjective well-being.

1 0 0 0 OA ニューロフィードバックによる幻肢痛の病態解明と治療法の開発

- 著者

- 栁澤 琢史

- 出版者

- 日本疼痛学会

- 雑誌

- PAIN RESEARCH (ISSN:09158588)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.35-41, 2021-04-30 (Released:2021-06-18)

- 参考文献数

- 27

Phantom limb pain is an intractable pain for which no effective treatment has been established. The pain has been attributed to abnormal plastic changes in the sensory motor cortex corresponding to the deafferented body part. Some feedback therapy such as mirror therapy have been applied to modify the abnormal cortical changes, although it is not been unveiled how to change the corresponding sensory motor cortex to reduce pain.We have applied neural decoding to magnetoencephalography (MEG) to extract motor information of the upper limb, and realized a Brain–Computer Interface (BCI) that allows patients to operate a prosthetic hand as if they were moving a phantom limb. In addition, we have demonstrated that neurofeedback (NF) training to control the BCI induced plastic changes in the patient’s sensorimotor cortex and changes in the pain. Actually, the training to attenuate the motor representation of the phantom limb reduced the pain.In addition, we evaluated the efficacy of the NF training by a blinded crossover trial of training with three consecutive days. Twelve patients were trained to control the phantom limb images, that were controlled through BCI. After three days NF trainings, the pain assessed with the Visual Analogue Scale (VAS) was significantly reduced for five days. Furthermore, the pain reduction was associated with the attenuation of the motor representation of phantom limb. These results suggest that the residual motor representations of phantom limb cause the phantom limb pain.We have demonstrated that the NF training elucidates the pathogenesis of chronic pain and develops a new treatment.

1 0 0 0 OA 世界最強の作用を有するCETP阻害剤TA-8995(obicetrapib)の創製

- 著者

- 林 則充 窪田 均 中村 恵宣 山元 康王 岡 幸蔵

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.128-132, 2019-08-01 (Released:2021-02-06)

- 参考文献数

- 6

コレステリルエステル転送タンパク質(Cholesteryl Ester Transfer Protein:CETP)阻害剤は、動脈硬化惹起性のLDLコレステロール(LDL-C)の低下、抗動脈硬化性のHDLコレステロール(HDL-C)の上昇という理想的な脂質制御が可能であり、新規の動脈硬化治療薬として期待できる。筆者らは、最適化研究において、「通常製剤での薬剤開発を意識したin vivo評価法の採用」および「in vitro評価法の改良」により、カルボン酸型化合物が優れた作用を有することを見出した。そして、カルボン酸型化合物のさらなる最適化により、臨床候補化合物TA-8995(obicetrapib)の創製に成功した。TA-8995は近年の臨床試験において、同クラスの化合物と比べて世界最強の作用を示した。

- 著者

- 石井 雅代

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 36 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.311-312, 2012-08-27 (Released:2018-05-16)

数学においては,性差が他教科よりも表れる傾向にある。特に,中学校から高等学校にかけその様子が顕著に表れる。本研究は,中学校および高等学校の数学の授業において,女子校ならではの効果的な指導について考察したものである。

1 0 0 0 OA 鉄を触媒とする有機反応(身近な元素の世界)

- 著者

- 三宅 宗晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.552-555, 2014-11-20 (Released:2017-06-16)

近年,有機合成化学の分野においてレアメタル(希少金属)を使用した反応が次々に見いだされている。特にカップリング反応においてはめざましい発展がある。しかしながらカップリング反応に用いるパラジウム触媒は高価で,希少である。本稿ではそのような希少金属の代わりに身近な金属である鉄を使用した有機反応を紹介するとともに,生体必須金属としての鉄の役割についても触れる。