1 0 0 0 OA サイドステップから導入するスキップ動作の段階的練習方法

- 著者

- 野田 智洋 塩見 一成

- 出版者

- 日本スポーツ運動学会

- 雑誌

- スポーツ運動学研究 (ISSN:24345636)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.107-116, 2019-12-26 (Released:2020-05-08)

- 参考文献数

- 10

The purpose of this study was to determine the effects of side-stepping practice on the skipping movement. The method of the practice as follows. 1. The sending foot and chase foot are shifted to the side. 2. A series of side steps are executed in the left-right direction. 3. Three rightward side steps are executed, and then the original position is returned to through three subsequent leftward side steps. 4. Continual side steps are executed in a zigzagging forward-moving manner. 5. The forward zigzag motion is maintained while the number of side steps is gradually decreased. 6. The number of side steps is decreased, from three to two time. 7. While side stepping, the legs are alternated in mid-air; this automatically results in a skipping motion. Through this method, three children who were initially unable to execute a skip were able to execute one after 10 to 15 minutes.

1 0 0 0 OA 地域在住高齢者における骨量および筋量の低下と身体活動との関連性

- 著者

- 谷口 善昭 牧迫 飛雄馬 中井 雄貴 富岡 一俊 窪薗 琢郎 竹中 俊宏 大石 充

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.131-138, 2022 (Released:2022-04-20)

- 参考文献数

- 47

【目的】地域在住高齢者における骨量・筋量低下と身体活動との関連性を明らかにすることを目的とした。【方法】地域コホート研究(垂水研究2018)に参加した地域在住高齢者173 名を分析対象とした。骨量低下は%YAM が70% 以下とし,筋量低下は四肢骨格筋指数がサルコペニアの基準より低いものとした。身体活動量は3 軸加速度計を用いて,座位行動時間延長,中高強度身体活動時間低下,歩数低下の有無に分類した。骨量・筋量をもとに正常群,骨量低下群,筋量低下群,骨量・筋量低下群の4 群に分類し,基本情報および身体活動を比較した。【結果】骨量・筋量低下群は正常群と比べて中高強度身体活動時間が有意に減少していた(オッズ比3.29,p < 0.05,共変量:年齢(5 歳階級),性別,歩行速度低下,うつ傾向)。【結論】骨量・筋量低下を併存している高齢者は,中高強度身体活動時間が減少していることが示唆された。

- 著者

- 刀根 隆広 笠原 政志 山本 利春

- 出版者

- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会

- 雑誌

- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.83-93, 2022-10-31 (Released:2022-11-19)

- 参考文献数

- 30

高校野球現場の熱中症予防に関する全体的な実態を明らかにし,今後の熱中症予防を推進していく上での課題を検討することを目的とした.質問内容は,熱中症予防に関する知識・態度・実践(KAP),実践する際の促進要因と阻害要因についてであった.その結果,選手・指導者ともに態度は良好であったものの,知識と実践については十分ではなかったため,教育の強化をしていく必要がある.また,選手と指導者間でKAPのスコアにはギャップがあり,熱中症予防の実践にあたっては,他者の存在に影響を受ける可能性が高いことから,選手と指導者がコミュニケーションを取って共通認識を高めることが,熱中症予防を強化する一助になると考えられる.

1 0 0 0 OA Immune-mediated Necrotizing Myopathy in a Patient with Microscopic Polyangiitis: A Case Report

- 著者

- Daichi Umemoto Yohei Kanzawa Tomoko Nakamura Ichizo Nishino Shimpei Mizuki Jun Ohnishi Takahiro Nakajima Naoto Ishimaru Saori Kinami

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.2583-23, (Released:2023-10-06)

- 参考文献数

- 19

We herein report a case of immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM) in a patient with microscopic polyangiitis (MPA). A 77-year-old Japanese woman presented with a 2-day history of proximal muscle weakness and myalgia, with elevated serum creatinine kinase (CK) levels. Findings of a muscle biopsy were compatible with IMNM; however, anti-SRP and anti-HMGCR antibodies were negative. She also had peripheral neuropathy with elevated serum MPO-ANCA titers, leading to a diagnosis of MPA. IMNM can be a pathological result of MPA muscle involvement.

1 0 0 0 OA 熟議民主主義論における規範と経験の協働 : ミニ・パブリックス実験を通した考察

- 著者

- 小須田 翔

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.1_225-1_247, 2018 (Released:2021-07-16)

- 参考文献数

- 40

本稿では, 熟議民主主義論における規範的研究と経験的研究の協働の試みを, ミニ・パブリックス実験を通して精査する。熟議民主主義論は, 過去30年にわたって, 規範的研究と経験的研究の双方から着目されてきた。規範的研究は, 熟議民主主義の理想的な理論を特定し, 経験的研究は熟議的なミニ・パブリックスを実験として用いることによって理想化された諸想定を検証してきた。そうした想定のいくつかについては, 肯定的な実験結果が出されてきた。しかし, 規範的研究と経験的研究の協働において, 熟議民主主義論の理想的な想定を否定する実験の結果をどのように解釈するのかという問いが残されている。協働の既存のアプローチは, 規範的諸想定を超越させ実験結果の意義を否定するか, もしくは規範的諸想定を現状維持にまで切り詰める傾向があった。本稿では, 理想的な熟議民主主義論の諸想定は, 決定形成手続きの正統性を判断する規準としての正統性規準と, よりよい帰結をもたらすための制度ガイドラインに区別することによって, 既存研究の問題を乗り越えることができ, 規範的研究と経験的研究の協働を発展させることができると論じる。

- 著者

- 中村 昌人 清野 宗一郎 藤本 健太郎 小暮 禎祥 弓田 冴 小川 慶太 岩永 光巨 中川 美由貴 藤原 希彩子 神崎 洋彰 興梠 慧輔 井上 将法 小林 和史 叶川 直哉 近藤 孝行 小笠原 定久 中川 良 中本 晋吾 室山 良介 加藤 順 加藤 直也

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.517-520, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 5

A questionnaire survey of medical institutions Chiba Prefecture, Japan, specializing in liver diseases was conducted. This study aimed to provide an overview of the current hepatitis virus tests situations and measures taken to link test-positive individuals to specialists. The positivity rate in these institutions was high, with 2.2% for hepatitis C antibody (HCVAb) and 0.9% for hepatitis B surface antigen (HBsAg). Although many institutions (70%) had been employing linking measures, the consultation rate with hepatologists was low, with 7.6% and 14.3% for HCVAb- and for HBsAg-positive cases, respectively. Only half of the institutions disclosed that their measures were working well. These data suggested the importance of improving the system for determining test-positive individuals and promoting hepatologist consultation.

1 0 0 0 OA 多職種連携による肝炎ウイルス陽性者拾い上げ活動の効果

- 著者

- 藤原 美子 瓦谷 英人 藤井 智津子 和田 和美 岡田 世佳 久保 卓也 赤羽 たけみ 簗瀬 公嗣 仲川 喜之

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.487-496, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 15

2019年から肝炎医療コーディネーター(肝Co)活動による肝炎ウイルス陽性者の拾い上げを開始した.2019年から2021年までは肝炎ウイルス(HBV,HCV)陽性者に対して検査依頼医へ電子カルテのアラート機能を用いたメッセージ記載による専門医への受診勧奨が主な取り組みであった.しかし,検査結果を伝えられていないHCV陽性者は2019年の52.5%(32/61)から2021年は26.7%(12/45)と減少したものの,0%とならず新たな対策が必要と考えた.2022年に多職種で構成された「肝炎対策チーム」を立ち上げ,肝炎ウイルス陽性者確認後の流れを明確にした「フローチャート」を作成し拾い上げ活動を強化した.その結果,HCV陽性者に検査結果が伝わっていない症例は,2022年には5.3%(3/57)と著減した.「フローチャート」を軸とした肝Co活動は,多職種連携により効果的に機能したと考える.

1 0 0 0 OA 原因が不明であった肝palisading granulomaの1例

- 著者

- 仲須 千春 山田 眞一郎 寺奥 大貴 齋藤 裕 池本 哲也 森根 裕二 島田 光生

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.504-509, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 18

患者は50代女性.検診の腹部超音波検査で肝S3に16×14 mm大の腫瘤を指摘され精査加療目的に当科紹介となった.既往歴・生肉食歴なし.術前の血液検査で異常なく,末梢好酸球も正常.造影CTの動脈・門脈相では辺縁に造影効果を認めるが,平衡相では造影されず,MRI T1強調像で低信号,T2強調像で低~等信号,拡散強調像でやや高信号であった.PET-CTで肝臓への集積は認めなった.悪性腫瘍の可能性を完全に否定できず,腹腔鏡下肝部分切除を施行した.病理組織学的には腫瘤全体に凝固壊死像が見られ,辺縁に線維増生を伴い,組織球が柵状に配列したpalisading granulomaであった.原因特定のために複数の染色を行ったが,病原体は同定できなかった.palisading granulomaは術前診断が困難であり,診断的治療として腹腔鏡下肝切除術は有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA カボザンチニブ投与により著明に腫瘍縮小を認めたMET遺伝子増幅を伴う肝細胞癌の1例

- 著者

- 萩原 智 上嶋 一臣 西田 直生志 工藤 正俊

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.514-516, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 5

We report a case of hepatocellular carcinoma with high mesenchymal-epithelial transition (MET) gene amplification demonstrating significant tumor shrinkage after cabozantinib treatment. A male patient in his fifties had far-advanced hepatocellular carcinoma and had previously been treated with combination therapy of lenvatinib or atezolizumab plus bevacizumab but had experienced progressive disease. We conducted FoundationOne® CDx, which is a comprehensive genomic profiling test, considering the next-line efficacious treatment options, and we confirmed high copy MET gene amplification. Hence, we administered cabozantinib, which caused a significant reduction in the tumor size. This case highlights the potential of comprehensive genomic profiling in identifying efficacious drugs and emphasizes the importance of actively conducting genomic testing to improve treatment outcomes.

1 0 0 0 OA 肝疾患診療連携拠点病院における肝炎医療コーディネーターの現状(第2報)

- 著者

- 磯田 広史 榎本 大 高橋 宏和 大野 高嗣 井上 泰輔 池上 正 井出 達也 德本 良雄 小川 浩司 瀬戸山 博子 内田 義人 橋本 まさみ 廣田 健一 柿崎 暁 立木 佐知子 井上 貴子 遠藤 美月 島上 哲朗 荒生 祥尚 井上 淳 末次 淳 永田 賢治 是永 匡紹

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.510-513, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 5

Hepatitis medical care coordinators (HMCCs) in Japan are trained by local governments and regional core centers, and are expected to play an active role in various aspects of hepatitis countermeasures. A 2019 survey revealed varied activity statuses of HMCCs among facilities. This study surveyed the present status of HMCCs in 21 of the 72 regional core centers in the fiscal year 2021.A total of 951 HMCCs were trained at these 21 facilities. The 17 participating centers of the 2019 survey indicated a slight increase in the proportion of HMCCs who actively contributed to hepatitis patient care, from 84.2% to 85.8%.Despite the COVID-19 pandemic, HMCCs remained active in many facilities.

- 著者

- 庄司 裕佳子 千住 猛士 森田 祐輔 田中 ゆき 杉本 理恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.10, pp.497-503, 2023-10-01 (Released:2023-10-12)

- 参考文献数

- 21

進行肝細胞癌に対するアテゾリズマブ(Atezo)+ベバシズマブ(Bev)併用療法開始直後に発症した腫瘍の胆囊穿破による胆道出血の1例を報告する.症例は70代男性.進行肝細胞癌に対して,day1に一次薬物療法としてAtezo+Bev併用療法を導入したところ,day2に心窩部痛が出現した.Day3に腫瘍の胆囊穿破による胆道出血から胆管閉塞を来したと判断し,緊急ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査)で胆道ドレナージを行った.腫瘍からの出血に対しては,day6に腫瘍血管A6に対してTAE(肝動脈塞栓療法)を施行した.Bevが胆道出血に関与したと考えられ,Atezo+Bev併用療法は中止し,レンバチニブ(Len)を導入し,その後のCTでは腫瘍の縮小を認めた.

1 0 0 0 OA 歯の慢性疼痛が原因となったポリサージャリー (頻回手術症) 患者の1例

- 著者

- 荒尾 宗孝 今泉 一郎 近藤 三男 伊藤 隆子 伊藤 幹子 栗田 腎一

- 出版者

- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry

- 雑誌

- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.75-79, 2001-06-25 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 7

A 45-year-old female patient was referred to us from the Department of Endodontics at Aichi-gakuin University School of Dentistry with a long and complex dental history. Her chief complaint was chronic pain in teeth which had been pulpectomied at other dental clinics. We chose brief psychotherapy and chemotherapy with the use of just one anti-anxiety drug. While at the Department of Endodontics, root canal treatment had also been performed on the teeth with chronic pain. First, we had her come to the hospital once a week and listened to her account of the degree of chronic pain and the related anxiety experienced. Her chronic pain decreased gradually and she started coming to our hospital once in two weeks instead. Finally, root canal filling and prosthodontic treatment were performed without any trouble. She has recently been coming to the hospital about once a month. We let her consult with us about her anxiety and ask questions related to the experience of chronic pain in teeth to prevent the recurrence of her state of fear.

- 著者

- 岡 真理

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.28-36, 2010-03-10 (Released:2017-08-01)

昨年暮れから3週間にわたり、ガザ地区はイスラエルによる一方的な破壊と殺戮に見舞われた。この攻撃は、61年前、イスラエル建国によってパレスチナ人を襲った「ナクバ」(大いなる破局)の暴力が、この間、ひとたびも終わってはいないことをあらためて証明した出来事だった。その爆撃の只中で、一人の英文学者が「今、そこ」で起きている事態を日々、メールで世界に向けて発信し続けた。その記録は日本で『ガザ通信』という一冊の書物にまとめられる。これらは何を意味するのか?戦火の中からインターネットを使って現地の声が発信されることは、もはや珍しくない。イラク戦争については、そうした「声」がいくつも書籍化されている。その意味では、「イラク」という記号が「ガザ」という記号に置き換わっただけだ。そこにどんな意味を-しかも、文学的な-を見出そうというのか?『ガザ通信』を素材に、このテクストをめぐる思想的、文学的コンテクストについて考察したい。

1 0 0 0 水上栽培法による植物生産並びに水質浄化に関する研究

平成6年度においては,水上栽培技術の基本となる筏の素材,栽植密度,肥料の種類と施肥量などについて検討し,標準となる基本技術を確立した.また水上栽培に適する種の選定を30種の植物を対象に行った.その結果,カンナとシュロガヤツリが生育旺盛で水上栽培に最適であることがわかった.この2種のバイオマス量および窒素分析値から求めた水中からの窒素収奪量は大きく,水質浄化効果の高いことが立証された.次にコムギとイネで施肥量とバイオマス,収量との関係を実験した結果,コムギ,イネとも水上栽培区は無栽培区に比べて水中のNO3-N,NH4-N,全リン濃度が低く,CODは水上栽培区で顕著に減少することが明らかになった.平成7年度は,平成6年度の結果から明らかになった水上栽培に適するカンナ,シュロガヤツリの2種を対象に水上栽培におけるバイオマス量,水質浄化能を土耕栽培と比較した.またカンナを対象に生長解析,光合成測定を行い水上栽培植物の特性を明らかにした.さらに数種植物の根の組織構造を土耕栽培と比較した.その結果,(1)カンナ,シュロガヤツリとも土耕栽培に比べて水上栽培ではバイオマス生産が顕著でカンナで4倍,シュロガヤツリで5倍の値が得られた.植物体の窒素分析から窒素含有率とバイオマス量を乗じた両植物の水中からの窒素収奪量は大きく水質浄化能の高いことが明らかになった.特に,シュロガヤツリは窒素以外にリン,カリの含有率が高く,水中からのリン,カリの収奪量が顕著で両成分のエリミイネーターになることが判明した.(2)水上栽培したカンナの高いバイオマス生産は面積生産速度の大きいことに加えて単位葉面積当たり乾物生産速度(NAR)が高いこと,高いNARは光合成速度が水上栽培カンナで大きいこと,さらに高い光合成速度は気孔を介してのCO2拡散系と葉肉組織における高いCO2固定能力にあることが要因解析から明らかになった.(3)水上栽培植物は土耕栽培植物に比べて根の破生組織がよく発達する傾向がみられたが,これには種間差がみられ,双子葉植物に比べて単子葉植物で発達が著しかった.また破生組織の発達と根の比重との間に高い相関関係がみられた.

1 0 0 0 OA 手かざしは「治療」といえないか? 信仰にもとづく「医療ネグレクト」と宗教的マイノリティ

- 著者

- 吉岡 剛彦

- 出版者

- 日本法社会学会

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.77, pp.14-34, 2012 (Released:2021-04-19)

This paper focuses on faith−based medical neglect in order to analyze the problem, how should social majority, which manages legal system, respond to disobedience of religious minorities. As an object of case−study I take up an incident, in which a seven−month−old baby boy died of serious atopic dermatitis. In this case parents of the dead baby were arrested and prosecuted for Abandonment Causing Death by Person Responsible for Protection. Police and public prosecutor claimed, “These parents neglected to take their baby to the hospital and gave him no appropriate medical cure.” However parents did “cure” by means of “Therapeutic Touch” (placing their hands near a patient), based upon their religious belief. Their behavior was regarded as “medical neglect” by reason that they did not cure their baby based on Modern Western Medicine. In this paper I would show relativity and limitation of Modern Western Medicine (that Modern Western Medicine is one of various curing methods, therefore we could never say that Modern Western Medicine is the one and only appropriate medical cure) with the help of studies on “Complementary and Alternative Medicine” (CAM), History and Philosophy of Science, Medical Anthropology. In the end this paper comes to conclusion (1) that curing method based on Modern Western Medicine cannot be superior to other methods, for example, “Therapeutic Touch” on religious doctrine (both of them are in principle placed on an equal plane), (2) that “We” namely social majority should manage legal system and state power in moderate and reflective posture. In the discussion on moderation and reflectiveness it made reference to studies on “crime of conscience” in German legal philosophy, especially to Gustav Radbruch’s argument about “Überzeugungstäter.” Radbruch suggested that person (“Überzeugungstäter”), which commits to offense for political / religious reasons, should receive imprisonment without hard labor in order to save her / his honor.

- 著者

- 上野 孫吉

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.15-17, 1980-01-30 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 33

1 0 0 0 OA 食材相関図からみた料理構造解析 —安定性と可変性にみる日本の家庭料理—

- 著者

- 妹尾 紗恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.211-219, 2008 (Released:2010-07-29)

- 参考文献数

- 13

An analysis of the structure of Japanese home cooking was made by producing a correlation diagram of the ingredients from a large number of recipes on an Internet site. The structural analysis of the ingredients to construct the ingredient correlation diagram consists of a four-step process: 1) making a synonym dictionary, 2) sorting according to the frequency of use, 3) clustering by using a Kohonen network, and 4) linking the clusters by using an association rule. The stability and changeability of the diagram were considered. In respect of the stability, the constancy of the ingredients with time and their versatility across different recipes were confirmed. Changeability was investigated by monitoring the emergence of new elements in Japanese home cooking due to the fusion of Japanese, Western and Chinese cooking culture.

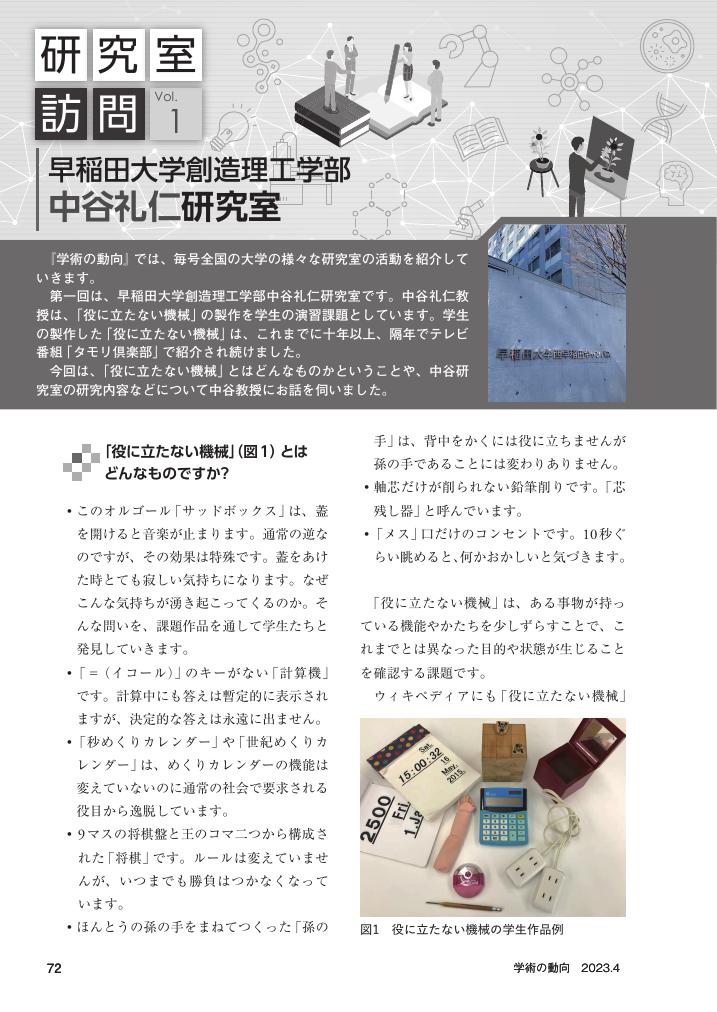

1 0 0 0 OA 早稲田大学創造理工学部 中谷礼仁研究室

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.4_72-4_77, 2023-04-01 (Released:2023-08-31)

1 0 0 0 OA 北海道北部のブトカマベツ川におけるイトウParahucho perryiの生息環境特性

- 著者

- 遠藤 大斗 宇野 裕美 岸田 治 森田 健太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2318, (Released:2023-09-08)

- 参考文献数

- 47

イトウは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストにCRとして掲載されている国内最大級の淡水魚であり、土地開発があまり進んでいない湿原や湿地帯をその流域に含む河川に生息する。そのため、湿地帯に形成される河川の氾濫原はイトウの生息環境に重要であると考えられてきた。しかし、本種に関するこれまでの知見は成魚に関するものが多く、幼魚に関する科学的知見は乏しい。本研究では、イトウの幼魚から成魚までの生息環境特性を明らかにするとともに、同所的に生息する同科魚類との比較を行い、本種の保全対策に寄与することを目的とした。調査は北海道大学雨龍研究林を流れるブトカマベツ川で行った。本河川には氾濫原が存在し、川筋が幾本にも分かれる網状流路が発達している。調査は網状流路が形成する分流域と本流域の2つに分けて実施し、河川規模の小さい分流域ではエレクトロフィッシャーを用いた捕獲を行い、河川規模の大きい本流域ではシュノーケリングを用いた潜水目視を行った。さらに、調査地点の物理環境と捕獲された個体の胃内容物を調べた。30地点で実施した分流域調査の結果、捕獲されたイトウは尾叉長69-137mmの幼魚であった。分流域の物理環境について主成分分析を行った結果、流速が遅く濁度が高いという止水的環境においてイトウ幼魚の生息密度が高くなる傾向が認められた。イトウ幼魚の胃内容物からは、魚類や両生類といった大型動物や動物プランクトンのミジンコ目が確認され、イワナおよびヤマメと比べて陸生落下動物の割合が少なかった。21地点で行った本流域調査の結果、目視されたイトウはいずれも体長300-800 mmの若魚・成魚であった。本流域の物理環境の主成分分析の結果、倒木などのカバー割合が高く深い淵においてイトウ若魚・成魚の生息密度が高くなる傾向が認められた。以上の結果から、イトウ幼魚は氾濫原に形成される流速が極めて遅い場所を選択的に利用するのに対し、イトウ若魚・成魚は流れのある本流で深くカバーのある環境を選択的に利用し生息していることが明らかになった。また、イトウ幼魚は成魚と同様に魚食性を示すことに加え、他のサケ科魚類が選好する陸生落下昆虫以外の餌資源を多く利用することが分かり、イトウは幼魚のときから他のサケ科魚類とは異なる摂餌行動をもつと考えられた。今後、イトウの野生個体群を保全していくためには、氾濫原環境の保全が極めて重要であると考えられた。

1 0 0 0 OA 北海道南部,静狩湿原の戦後開拓

- 著者

- 船引 彩子 中村 絵美 田代 崇 林崎 涼 亀田 純孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.251, 2023 (Released:2023-04-06)

1. 北海道の湿原開拓 北海道南部,渡島管内山越郡長万部町に位置する静狩湿原は,太平洋(内浦湾)に面した海岸平野に形成された湿原で,北海道の低地に発達する高層湿原の南限とされている.当地では戦後の食糧増産を目的に進められた開拓により,200ha以上の面積の高層湿原を含む,1950haの湿地が失われた.本稿では静狩湿原の戦後開拓とその後の変化について,静狩湿原の開拓が進められた時代背景や気象条件,具体的な戸数や生業の変化,近隣自治体との比較から,論考を行った. 2. 北海道における戦後開拓と酪農 戦後における北海道の開拓地で,その後の離農や酪農への転換などの過程が調べられた研究例は多い.道東の根釧地区では1932年の大冷害をきっかけとして乳牛飼育が普及し始めた.道北の日本海側に位置する上サロベツ原野では戦後の緊急入植後,1950~1965年に冷害による離農の増加と酪農専業への転換が進み,第二次世界大戦後の酪農振興法(1954)も乳牛頭数を増大させている.3. 静狩湿原の気候 長万部町が面する内浦湾では,夏にオホーツク海高気圧の影響を受け,やませによる冷夏となり,海霧が発生することも多い.気象庁のデータによると、長万部町の夏季(6〜8月)の月平均日照時間は道東で酪農のさかんな別海町よりはわずかに長いが,米作りのさかんな道央の岩見沢市,ジャガイモ生産のさかんな道東の帯広市などより短い. また同じ道南地域においても,長万部町は日本海側に近い自治体より日照時間が少ない傾向がある. 長万部町に隣接し,同じく内浦湾に面する八雲町では,早くに水稲栽培を試みたが失敗しており,その理由の一つに夏季の海霧による日照不足が挙げられている(安田,1964). 冷涼な気候の道東や道北では農地開発が盛んに行われず,湿原面積の減少が道央や南西部ほどではなかったとされる.しかし本研究で対象とする静狩湿原の場合,緯度が低い道南地域の中では比較的冷涼な気候であるが,農地開拓のために湿原の9割以上が失われており,個別のケースとして検討する必要がある.4. 開拓地の集約と酪農への転換 静狩地区では戦後の開拓当初,一戸当たり7.5haの土地をあてがわれ,100戸以上が入植した.当初は稲作やジャガイモの栽培を想定していたが,現在は50ha以上の農地を持つ2戸の農家が酪農に従事している. その理由としては近隣で第一次世界大戦後から酪農先進地域であった八雲の影響も強いが,長万部町の気候が冷涼で稲作や畑作が難しかったこと,開拓地での離農者の増加や農用地転売が一戸当たりの農業経営面積拡大につながり,農家戸数が減少したことなどが挙げられる.