1 0 0 0 OA 南部相撲の方屋形状と故実 南部相撲行司家文書『相撲極伝之書』を中心に

- 著者

- 木梨 雅子

- 出版者

- 体育史学会

- 雑誌

- 体育史研究 (ISSN:09144730)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.13-24, 1999 (Released:2022-10-08)

1 0 0 0 OA 近世港町の成立経緯と都市形態 東北・関東地方太平洋沿岸を対象として

- 著者

- 伊比 大河 岡崎 篤行

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.460-463, 2023-03-10 (Released:2023-03-10)

- 参考文献数

- 5

日本の近世都市研究は、その歴史と文化を把握するために行われている。 しかし、近世の港町に関する研究は、城下町に比べて少ない。また、 日本海沿岸に位置する近世のいくつかの港町が、城下町の出港地として建設されたことは一般には知られていない。 そのため、本研究の目的は太平洋沿岸地域に位置する近世港町の形成過程と都市形態を明らかにすることである。

1 0 0 0 OA 近代初頭に至るまでの日本文芸における「猫」

- 著者

- 劉 金挙 夏 晶晶 Jinju Liu Xia Jingjing

- 出版者

- 札幌大学総合研究所

- 雑誌

- 札幌大学総合論叢 = Sapporo University Journal

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.109-121, 2018-10

1 0 0 0 OA 人間を超える将棋AIの出現がプロ棋士の棋譜に与える定量的変化の分析

現在,将棋AIはプロ棋士をはるかに凌駕するレベルにある.それに伴って,近年ではプロ棋士が将棋AIを用いた将棋研究を行うことが普通になってきた.こうした背景から,将棋AIが近年のプロ棋士の棋譜に大きな影響を与えていると言われているが,実際にどのような影響が生じているのかについて,定量的分析を行った研究はまだ少ない.そこで,本研究では将棋AIを用いて近年のプロ棋士の棋譜に現れる変化を定量的に分析した.具体的には,将棋AIが示す手との一致率と一手指すごとにAIから見てどの程度評価値を下げているかを示す平均損失を指標に棋譜の分析を行った.その結果,1985年度以降の順位戦の棋譜においては,人間を超える将棋AIの出現に関わらず,年代が進むごとにAIとの一致率については向上が見られた.詳細に調べると,プロ棋士が将棋AIを将棋研究に利用し始めたと思われる2017年前後から序盤の局面において顕著に一致率も平均損失も大きくなっていることが判明し,将棋AIがプロ棋士の棋譜に影響を与えている可能性が示唆された.また,棋力に関係する指標である中盤の拮抗した局面における平均損失については,将棋AIの出現に関わらず変化していないことも明らかになった.また,プロ棋士全体の順位戦の棋譜とレーティング上位のプロ棋士の全試合の棋譜を用いた定量的分析から,棋力が高ければ高いほど,一致率も平均損失も高くなることが示された.藤井聡太氏の中盤の拮抗した局面における平均損失は、トッププレイヤーの中でも突出した値を示すことがわかり,本指標が強さを表す指標として優れていることが再確認された.

1 0 0 0 OA 体内細胞動員による再生治療

- 著者

- 金田 安史

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug Delivery System (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.246-256, 2012-09-30 (Released:2012-12-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3 2

現在行われている再生治療は、主として体外培養した幹細胞の移植である。これにより従来治療が困難と思われていた難治性疾患の治療の可能性が示されてきた。一方で、体外培養することによる遺伝子発現の変化も否定できない。たとえ有効性が示されたとしても用事調整の細胞では広く治療剤として普及することは難しい。もし体内の幹細胞を損傷部位に集積させて分化させることができれば、最も自然な形での組織再生が可能になるとともに、その誘導因子は再生治療剤として世界中に利用されるであろう。そのような幹細胞の損傷組織への動員や分化を促進する因子の研究も進んでおり、臨床応用に近づいているものもある。その取り組みの現状を紹介する。

1 0 0 0 OA 土壌中の鉄を溶かして吸収するためのムギネ酸類分泌トランスポーターの発見

- 著者

- 野副 朋子 中西 啓仁 西澤 直子

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.15-22, 2014-01-01 (Released:2015-01-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

鉄はすべての生物にとって必須な金属元素である.鉄は土壌中に豊富に存在するが,水に溶けにくく植物には利用されにくいため,植物は鉄を獲得するための戦略を進化させてきた.イネやトウモロコシなど主要な穀類の属するイネ科植物は「ムギネ酸類」と呼ばれるキレーターを根から分泌して土壌中の三価鉄を可溶化し,「鉄・ムギネ酸類」として吸収する.ムギネ酸類生合成酵素遺伝子の単離をはじめとして「鉄・ムギネ酸類」吸収トランスポーターの同定,鉄欠乏によって制御される遺伝子の発現にかかわるシス配列や転写因子など,イネ科植物の鉄獲得にかかわる分子が次々と明らかにされた.一方,ムギネ酸類を根圏へと分泌するトランスポーターの同定はなされておらず,残された最大の課題として国内外の多くの研究者がこのトランスポーターの発見にしのぎを削っていた.本稿では,筆者らが世界に先駆けてイネとオオムギから同定したムギネ酸類分泌トランスポーター「TOM1」について紹介するとともに,ムギネ酸類にかかわる遺伝子を用いた鉄欠乏耐性作物の創製に向けた取り組みについても解説する.

1 0 0 0 OA 整形外科手術ナビゲーション

- 著者

- 菅野 伸彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本人工臓器学会

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.81-83, 2018-06-15 (Released:2018-09-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 多品種,少量,超短時間半導体生産方式の研究

- 著者

- 小池 淳義

- 巻号頁・発行日

- no.2894, 2002

1 0 0 0 OA シンガポール選挙区制に関する憲法学的再考 : グループ代表選挙区(GRC)制を中心にして

- 著者

- 野畑 健太郎

- 雑誌

- 白鴎大学法科大学院紀要 = Hakuoh law review (ISSN:18824277)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.105-145, 2011-10-01

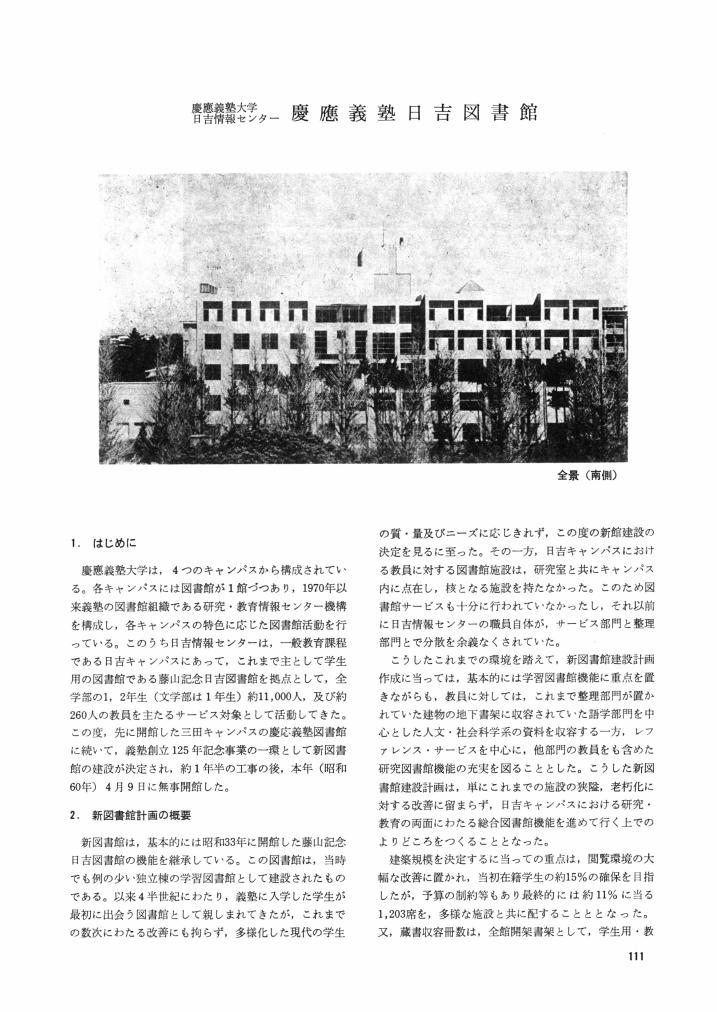

1 0 0 0 OA 慶應義塾大学日吉情報センター 慶應義塾日吉図書館

- 著者

- 小川 治之

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.111-122, 1985-12-20 (Released:2018-11-09)

1 0 0 0 OA ユーフォニアムにおける微分音の研究 : 微分昔・4分音スケールの開発

- 著者

- 山本 裕之 小寺 香奈

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices (ISSN:13472216)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.67-80, 2009-03

1920年代にC.アイヴズ、A.ハーバらによって実践された4分音などの微分音は、その後のヨーロッパ音楽において現代的奏法の中でも重要項目として扱われてきた。彼らが微分音に挑戦した当時のヨーロッパは平均律(12等分平均律)の概念が席巻して既に久しい。かつてのヨーロッパで長期にわたって繰り広げられてきた音律論争において、それぞれの音律の間に存在した非常に小さなどツチ(音高)の差は、19世紀という様々な調性を用いた時代の要請に応えて12等分平均律という画期的な妥協案に収れんした。西洋音楽文化の外にある各民族音楽の音律を除外して考えれば、微分音とはいったん世界標準として目盛りが敷かれた平均律からあらためて外れたピッチ、または音程のことを指す。 とはいえ、オルガンのように一度調律したらそうたやすくは調律が崩れないような楽器はわずかであり、それどころか多くの楽器では奏者がその場で随時楽器のピッチをコントロールしながら演奏する。19世紀に作られたキーをたくさん持つ木管楽器や、H.シュトルツェルなどが発明したヴアルヴをもつ金管楽器群は、それ以前の楽器に比べて格段に多くのピッチを安定させながら自在に鳴らせるように設計されている。が、その中で奏者はさらに楽器の精度と共に自らの耳と発音テクニックによって出来るだけ「正しい」ピッチを作り出そうと技術を磨いた。しかし実際の演奏では厳格に正しく、19世紀以降の「半音階の分かりやすい知的モデル」である平均律に即した音律で演奏されるわけではない。音楽のイントネーションに合わせて、あるいは奏者や楽器自体のコンディションに即して、平均律から大きく外れないピッチを作りながら演奏されるのが常である。したがって、例えばある音が僅かに数セントの単位で平均律からずれたからといってもそれは「ある音」の範囲を越えず、微分音の概念で語られるわけではない。 つまりこれらのような木・金管楽器は、音楽的内容に即して随時平均律から逸脱して演奏されることを前提としながらも、平均律を原則として作られている。したがって、そのような楽器であえて微分音を作り出すことは矛盾であるが、楽器の構造上は不可能ではない。すなわち、楽器はそのように作られてはいないが不可能ではないのである。 20世紀後半になって微分音が作品の中で頻繁に使われ始めると、各楽器の現代奏法を解説する書物には必ずといってよいほど微分音の運指表が掲載されるようになった。特に木管楽器の書物では多くのキーの組み合わせによって膨大な微分音の可能性が提示されている。金管楽器においては、楽器の機構上木管楽器のように膨大な微分音が作り出せるわけではないが、それでも実用的な量は作り出せる。しかしそのための資料が木管楽器ほど多いわけではない。そこで本稿では、金管楽器の中でも特に現代奏法に関する資料がほとんど書かれていないユーフォニアムにおいて、これまで存在しなかったこの楽器のための汎用的な微分音スケールを提示することを目的とした。

1 0 0 0 OA 三島湧泉地域の地質構造

- 著者

- (株)富士和

- 出版者

- 静岡県地学会

- 雑誌

- 静岡地学 (ISSN:02850753)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.1-14, 2005-06-12

- 著者

- 蘆田 宏

- 出版者

- 日本視覚学会

- 雑誌

- VISION (ISSN:09171142)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.19-24, 1996 (Released:2019-04-19)

1 0 0 0 OA Paired pulse stimulation—大脳半球間抑制IHIと小脳抑制CBI

- 著者

- 堤 涼介 代田 悠一郎 宇川 義一

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会

- 雑誌

- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.227-233, 2012-08-01 (Released:2014-08-30)

- 参考文献数

- 57

経頭蓋磁気刺激法における2つのコイルを用いたpaired pulse stimulationの例として, 大脳半球間抑制 (interhemispheric inhibition: IHI) と小脳抑制 (cerebellar inhibition: CBI) について概説する。IHIは左右のM1にコイルをおき, 片側からの条件刺激を対側からの試験刺激より6 ms以上先行させる条件で刺激を行った場合のMEP振幅が, 試験刺激単独によるMEP振幅に比べ減少するもので, M1間の脳梁を介した抑制機能を評価することができる。CBIは小脳半球と対側M1にコイルをおき, 小脳刺激をM1刺激に5–8 ms先行させる条件で刺激を行った場合のMEP振幅が, M1刺激単独によるMEP振幅に比べ減少するもので, 小脳プルキンエ細胞から歯状核視床皮質路を通る小脳遠心路系の機能を評価することができる。これらの機能は運動制御に重要な役割を果たしており, 様々な神経疾患における病態生理の解明や臨床応用が期待される。

1 0 0 0 腱・靭帯付着部症の神経メカニズム解明

腱・靭帯付着部症は,腱・靭帯が骨と結合している部位に誤った身体の使用を繰り返すことで過剰な負荷がかかり発症する炎症性疾患である.これまでに腱・靭帯付着部症の神経メカニズムについて検討した報告は少なく,有病者の運動時にどのような脳活動が生じているのか明らかになっていない.本申請課題では,腱・靭帯付着部症の有病者では健常人と異なる脳内神経回路が再構築されているという仮説のもと,代表的な疾患である上腕骨外側上顆炎の有病者を対象に申請者がこれまで使用してきた神経生理学的手法を用いて運動時の運動関連領野の活動量を計測し,健常者と比較して過剰な脳活動が生じているか明らかにする.

- 著者

- 渡井 いずみ 錦戸 典子 村嶋 幸代

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.71-81, 2006 (Released:2006-06-27)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 24 14

ワーク・ファ-リー・コンフリクト尺度(Work Family Conflict Scale: WFCS)日本語版の開発と検討:渡井いずみほか.東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻地域看護学分野―本研究の目的は,多次元的ワーク・ファ-リー・コンフリクト尺度(Work-Family Conflict Scale: WFCS)の日本語版を作成し,信頼性と妥当性を検討することである.原版の18項目WFCS(Carlsonら,2000)は,時間に基づく仕事から家庭への葛藤(WIF),および時間に基づく家庭から仕事への葛藤(FIW),ストレス反応に基づくWIF,およびストレス反応に基づくFIW,行動に基づくWIF,および行動に基づくFIWの6次元の葛藤尺度で構成される.英語版のオリジナル尺度から,英語を母国語とする研究者を含む研究者数名による順翻訳,逆翻訳,及び原著者の承認の手順を経て,日本語WFC尺度を作成した.従業員数が301人以上の民間IT企業24社に勤務する正社員のうち,就学前の子供を持つ情報処理技術者(ITエンジニア)180名を対象に,WFCSを含む自記式質問紙調査を配布した.また,それとは別に,保育所に子供を預けている両親34名を対象に再テストを行った.その結果,6つの下位尺度のCronbach'のa係数は0.77~0.92と充分に高い内的一貫性を示した.また,行動に基づくWIFとFIW間の内部相関係数は0.60を超えていたが,おおむね各下位尺度間の弁別的妥当性は示された.さらに,5つのモデルについて確証的因子分析を比較したところ,6つの下位尺度を持つモデルが最も高い適合度を示し(chi-square=231.82,df=129,CFI=0.95,AIC=315.82,RMSEA=0.07),オリジナル尺度と同じ構成概念妥当性を保持することが示された.また,再テスト信頼性を示す各項目の重みつきk係数,6つの下位尺度の級内相関係数は,いずれも適度な再現性を示した.これらの結果より,WFCS日本語版は,日本人労働者における仕事と家庭の葛藤を評価する上で信頼性と妥当性を有する尺度であることが示唆された.(産衛誌2006; 48: 71-81)

1 0 0 0 OA イギリスにおけるヒト胚利用の公的審査体制の再編 : 受精・胚研究認可庁15年目の課題

- 著者

- 井上 悠輔 神里 彩子

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.107-113, 2006-09-25 (Released:2017-04-27)

- 参考文献数

- 19

イギリスの受精・胚研究認可庁(HFEA)は過去15年間にわたって、生殖捕助医療や胚研究など国内での胚を用いる活動を監督してきた。イギリスの法体制は胚の保護すべき価値を成長過程に準じて連続的にとらえており、HFEAが公的な審査組織として個々の事例について判断してきた。しかし、このことはHFEAの裁量への依存をもたらし、最近では特に立法府との権限の調整が問題として指摘されるようになった。生物医学の倫理問題に関連して日本をはじめいくつかの国で公的審査が導入されている中、こうした組織の性質や裁量のあり方をめぐるイギリスの議論は示唆深い。

1 0 0 0 OA 私訳 1998年ベルファスト和平合意

- 著者

- 箕輪 允智

- 出版者

- 東洋大学法学会

- 雑誌

- 東洋法学 = TOYOHOGAKU (ISSN:05640245)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.213-267, 2023-03