1 0 0 0 OA 喉頭レベルでの気道確保術としての輪状軟骨開窓術

- 著者

- 鹿野 真人 高取 隆 小針 健大 佐藤 廣仁 木田 雅彦

- 出版者

- 日本喉頭科学会

- 雑誌

- 喉頭 (ISSN:09156127)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.16-23, 2016-06-01 (Released:2016-10-28)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 12 13

In 2007, we reported a newly-developed surgical airway-opening technique(cricoid fenestration)using a partial resection of the cricoid cartilage to form a stoma. From 2006 to 2014, a total of 57 cricoid fenestration procedures were performed at our hospital. The reasons for surgery included cervical disturbances such as low-set larynx, obesity, short neck, thyroid tumor, cervical abscess, and tortuous brachiocephalic and common carotid artery. Surgeries were also performed in high-risk patients who required long-term airway management, hemostasis, and urgent airway establishment. In this study, only one patient developed subcutaneous emphysema as an intra- or postoperative complication.Cricoid fenestration enables us to easily create a stoma at a higher level of the cricoid cartilage without transecting the thyroid gland. In addition, this technique can quickly establish a controlled airway with a low risk of intraoperative bleeding. Finally, long-term airway management can be performed easily using this technique without tube-related complications including scarring or stenosis, despite the resection of the cricoid cartilage. Cricoid fenestration is therefore considered to be a safe and effective surgical airway-opening technique.

1 0 0 0 OA 桑の葉の Pectin 質に關する研究

- 著者

- 中島 茂

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 日本蚕糸学雑誌 (ISSN:00372455)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.4, pp.381-390, 1931-12-09 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 10

1. 桑の中には比較的多量の Pectin 質を含み、その含有量は粗纖維、粗灰分などと略伯仲する。2. 其の形態は Free pectin としては極めて少く主として Pectic acid 及び“Pectin in combination with metallic ions”として存在する。3. 之等の總てより誘導された Calcium pectate の化學的性質に就いて、Caの含有量、Uronic anhydride の含量、Furfuraldehyde 及び Music acid の收量、加水分解生成物等に關して研究せるに、其の性質は、他の學者によつて桑以外の植物に就き研究せられたものに類似してゐる。4. このものは從來の桑の分析に於ては極く僅か可溶炭水化物として定量され大部は可溶炭水化物に屬せぬ可溶無窒素物として定量されて來た。5. Pectin は蠶兒には殆ど消化されない。6. 又全 Pectin の含有量は桑の品種、葉の發育、採摘季節土壤水分等に因つて異る。

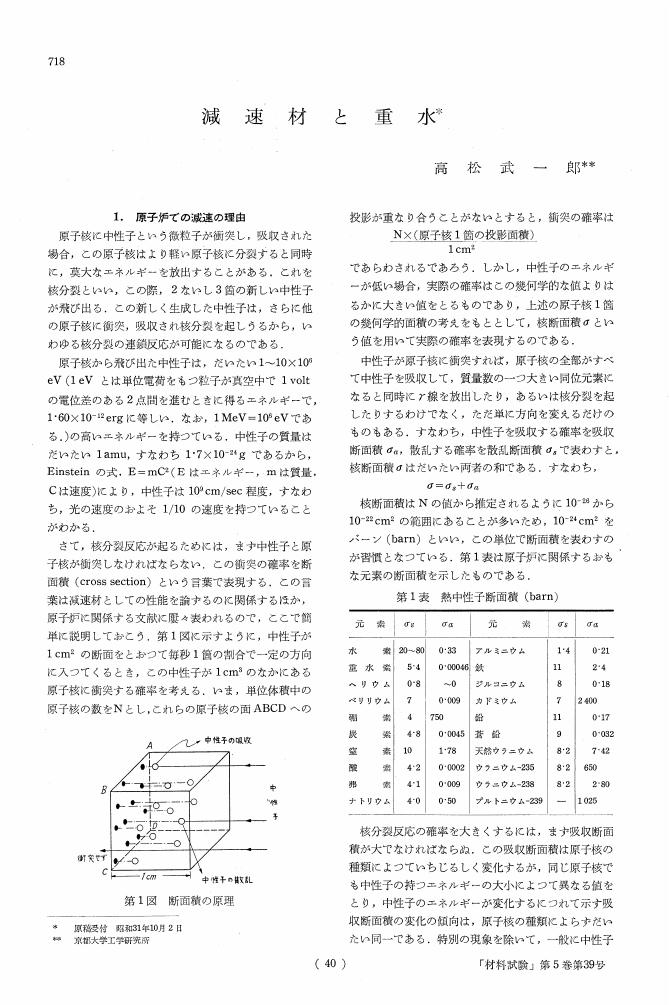

1 0 0 0 OA 減速材と重水

- 著者

- 高松 武一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料試験 (ISSN:03727971)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.39, pp.718-725, 1956-12-15 (Released:2009-05-26)

- 著者

- 岡田 政俊 前田 芳信 野首 孝祠 奥野 善彦 青木 孝朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.78-84, 1985-02-01 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4 1

1 0 0 0 アーベル拡大体系における密度

- 著者

- 金窪 敏知

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.27-28, 1993-09-30 (Released:2011-07-19)

1 0 0 0 OA 脳とこころ

- 著者

- 坂野 登

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.162-170, 2010-03-30 (Released:2012-03-27)

- 参考文献数

- 45

本稿では, (1)著名な心理学者, 神経生理学者, 理論物理学者による脳とこころの関係に関するいくつかの問題提起について検討した。その結果, 脳とこころは, 同一事象の異なった形式でのあらわれであるという立場から, こころの脳への局在性の問題を, (2)モジュラリティ説対勾配説の論争, (3)自閉症において脳の結合性が低いという特徴, (4)こころの理論の脳的基礎に関するfMRI研究の成果を通して紹介し, (5)最後に, 自己あるいは他者のこころの状態を理解する上で, 右半球のセルフレファレンス機能が, 重要な役割を果たしていることが議論された。

1 0 0 0 東アジアの思想と文化 : 故阿部吉雄博士を偲ぶ

- 著者

- 韓国研究院(東京)企画・編集

- 出版者

- 図書文献センター

- 巻号頁・発行日

- 1980

1 0 0 0 OA 明治初期露文学翻訳論攷(四)尾崎紅葉とロシア文学

- 著者

- 加藤 百合 Yuri Kato

- 雑誌

- 研究紀要 = Bulletin of Tsukuba International University (ISSN:13412148)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.233-253, 1998-03-25

The contribution of Ozaki Kouyou to translation of foreign literature (including Russian literature) has been negrected, for the translations have always appeared as cooperative ones with somebody else, who knew the language. But the auther followed his cooperation with Senuma Kayou and concluded that, in fact, the works to translate and the style for each translation were desided on his own initiative. Thanks to Kouyou, the Japanese have been in touch with Russian literature, even when the education of Russian Language had not been constant in Meiji.

- 著者

- 寺田 麻佑

- 出版者

- 国際基督教大学

- 雑誌

- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))

- 巻号頁・発行日

- 2022

刻々と変化するAIに関する規制の整備状況のなかでも、特に日本の法整備に影響を与え、かつ参考となるEUで進められるハードロー(法制度整備)的な枠組み構築の在り方の比較検討を進め、法規制や共同規制の在り方についても、国際共同研究を進めながら、一層の研究の深化を図る。特に、先進的かつ具体的な規制枠組みにつき、EUにおける先端技術にかかわる立法事例の積み重ねとともに、EUにみられる柔軟な調整機関・規制機関の設立の在り方、他国に影響を与える立法状況を、BREXITを含めた法的課題や影響が今後どのように変化していくのかという点を含めて注視し、比較検討したうえで、我が国への影響や課題について研究を行う。

棘皮動物に属するマナマコは,刺激に応じて「内臓の自切・放出」を行う。我々は「その内臓放出個体を横切断すると,各切断体から個体が再生すること」を発見しており,そこには器官再生の根幹を成す分子機構が関わると考えられる。本研究は,この再生実験系における「器官再生の起点となる再生芽」に着目し,その構成細胞の起源と再生芽形成・器官形成に関わる分子機構を明らかにすることを目的とする。具体的内容として,①再生芽形成・器官形成過程の組織学的解析,②各種ステージの再生芽の網羅的遺伝子発現解析,③目的遺伝子発現細胞の同定と機能解析を行う。本研究により,再生医療の技術開発に繋がる基礎的な分子機構の発見が期待される。

1 0 0 0 OA 槭樹科概論 (第一)

- 著者

- 小泉 源一

- 出版者

- 公益社団法人 日本植物学会

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.289, pp.42-61, 1911 (Released:2007-05-24)

- 被引用文献数

- 2 2

1 0 0 0 AIにおけるトラスト

- 著者

- 中川 裕志

- 雑誌

- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-06

1 0 0 0 OA 東海豪雨時の野並地区における浸水とその対策に関する考察

- 著者

- 立川 康人 太田 裕司 宝 馨

- 出版者

- 京都大学防災研究所

- 雑誌

- 京都大学防災研究所年報. B (ISSN:0386412X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.B-2, pp.267-275, 2001-04-01

東海豪雨によって名古屋市天白区野並地区で発生した浸水被害を対象とし, 浸水状況を再現するシミュレーションモデルを構築した.次に, このモデルを用いて, いくつかの想定シナリオのもとでの浸水シミュレーションを行い, 浸水被害の原因や対策について考察した.その結果, 計画規模を越えるような豪雨に対処するためには, 排水のネットワーク構造を考えた対策を考えねばならないことが明らかとなった.

1 0 0 0 OA サーボモータによる同調回路を用いた短波用小型受信アンテナの試作について

- 著者

- 武藤 康

- 出版者

- 独立行政法人 海技教育機構

- 雑誌

- 海技教育機構論文集 (ISSN:24337749)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.7-18, 2017 (Released:2020-12-17)

- 参考文献数

- 6

A 30 mm × 45 mm size amplifier integrated printed circuit board antenna (also called a probe) developed by Roelof Bakker was manufactured to receive a LF band of 136 kHz, which was recently approved for use in amateur radio. It has been verified that this antenna is effective not only in the LF band but also in the MF/HF band (300kHz to 30 MHz) and part of the VHF band (30 MHz to 150 MHz). Although MF/HF band is not the main use in the ship communication, it still occupies an important role for safe navigation of ships, like reception of emergency radio signal transmission, SSB telephone, NBDP (character communication), FAX reception, DSC reception, NAVTEX reception and radio broadcasting reception,. In general, MF/HF antennas are larger than other frequency bands antenna. Therefore, as these antennas become smaller, there are many points that can be useful, such as maintainability, aesthetic appearance, and suppression of obstacles during shipboard operation. This time, I tried to construct a system with an LC resonance circuit filter and automatic tuning by a personal computer with this antenna with many noises in MF/HF use. I report the effectiveness of this prototype antenna as a commercial radio reception used in a ship.

1 0 0 0 OA AI 技術を巡る刑法的問題の概説と解決の試み―(部分的)自動運転技術を一例に―

- 著者

- 根津 洸希

- 出版者

- 中央大学研究年報編集委員会

- 雑誌

- 大学院研究年報法学研究科篇 (ISSN:24358339)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, 2021-02-20

推薦査読付論文

1 0 0 0 OA 糖尿病代謝

- 出版者

- 一般社団法人 日本内分泌学会

- 雑誌

- 日本内分泌学会雑誌 (ISSN:00290661)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.Supplement-1, pp.68-79, 2012-06-20 (Released:2013-11-13)

1 0 0 0 OA AI・ソーシャルロボットに関する文系大学生の認識および「AIと社会」の授業実践

- 著者

- 小孫 康平

- 出版者

- AI時代の教育学会

- 雑誌

- AI時代の教育論文誌 (ISSN:24364509)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.38-45, 2022 (Released:2023-04-07)

- 参考文献数

- 10

本研究では,文系大学生(経営情報学部生,教育学部・文学部・人間科学部で教職課程履修生)209名を対象に,AI(人工知能)およびソーシャルロボットに対する期待・不安に関する認識を所属やAIのイメージ(ネガティブ・ポジティブ)別で明らかにした.その結果,所属やイメージ別で認識が異なっていることが明らかになった.また,「AIと社会」の授業実践では,AIやソーシャルロボットの可能性と限界,社会的影響を考えるきっかけになったと評価しており,認識が授業の目的に沿うように変化していた.