1 0 0 0 OA 新型コロナウィルス感染症における看護師の精神的諸問題と取り組むべき課題

- 著者

- 武用 百子

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.80-85, 2022-11-30 (Released:2022-11-30)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA RRFとtRNAによるリボソームリサイクリングに関する構造的洞察

- 著者

- 丹澤 豪人

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.303-304, 2022 (Released:2022-11-25)

- 参考文献数

- 8

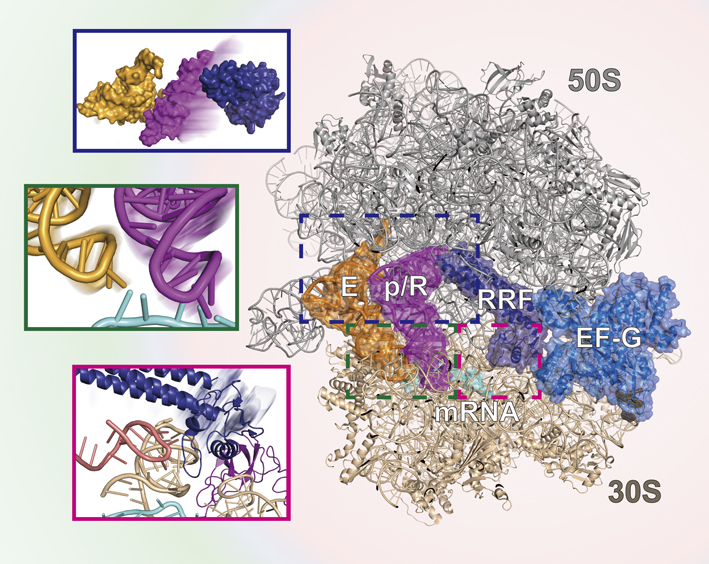

細菌のリボソームは,2つの保存されたタンパク質RRFとEF-Gの協働によりサブユニットにリサイクルされるが,分子基盤は未だ不明である.本稿では,EF-G,RRF,2つのtRNAが結合した70Sリボソーム複合体のX線結晶構造をもとに,リサイクルにおけるtRNAとRRFの積極的な役割を紹介する.

1 0 0 0 OA Lewy小体型認知症の治療

- 著者

- 森 悦朗

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.32-38, 2020 (Released:2020-07-21)

- 参考文献数

- 36

Dementia with Lewy bodies (DLB) causes various symptoms such as psychiatric symptoms, parkinsonism, and failures of autonomic nervous system in addition to cognitive impairment, all of which are clinical and care problems. This review provides evidence–based commentary on treatment of DLB. Donepezil has been the central means since its approval in 2014 for the treatment of cognitive impairment of DLB, and evidence of it is accumulating and gives clues of the usage of it. Although there is insufficient evidence on the efficacy of donepezil for BPSD, it is still the first choice before antipsychotics. On the other hand, motor disorders due to parkinsonism are also important therapeutic targets. Levodopa is the mainstay of treatment. Recently, multicenter, placebo–controlled, randomizeouble–blind, controlled trials have shown the efficacy of adding zonisamide over levodopa treatment for parkinsonism in DLB. Unfortunately, there is no high level of evidence of treatment for a variety of other conditions, and individual patients will be treated with knowledge of other diseases.

1 0 0 0 OA 審美性を考慮したオーバーデンチャーの1症例

- 著者

- 荒木 久生 申 基〓 元村 洋一 小林 之直 宮田 隆

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会

- 雑誌

- 日本顎咬合学会誌 (ISSN:18848184)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.403-406, 1997-11-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 6

In the case of maxillary protrusion, the bone resorption of maxillary alveolar bone is not observed after tooth extraction. In this case report, a denture base of the anterior shape in the maxillary denture was made the none denture base form to improve a protrusive feeling of a maxillary denture. And the magnetic attachment was used to stability of overdenture. As a result, it was provided clinically good condition in esthetic and functional.

1 0 0 0 OA 鏡面磨き時のピンホール発生に及ぼす非金属介在物および炭化物の影響

- 著者

- 井ノ口 貴之

- 出版者

- 大同特殊鋼株式会社

- 雑誌

- 電気製鋼 (ISSN:00118389)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.361-368, 2007-11-29 (Released:2008-05-29)

- 参考文献数

- 5

Mirror polishability is one of the most important properties of the plastic injection mold for making transparent or mirror surface products. Mirror surfaces are to be free from pinholes and undulation. Pinhole is a kind of small pit which appears during polishing process. Although the effects of metallurgical factors such as microstructure, hardness, cleanliness on pinhole susceptibility have been studied, the actual forming mechanism of pinholes has not been fully clarified. To make it clear this mechanism current injection mold steels have been studied by observing actually polished surfaces with gradually refining polishing media. The results obtained are as follows. (1) Soft non-metaric inclusions such as sulfides cause pinholes by beeing ground preferentially. Hard particles:nitrides, oxides and carbides, on the other hand, form pinholes by dropping themselves off. (2) Pinhole shape depends on the type of particles. Shallow and wide for soft inclusions and deep and narrow for hard patricles. (3) In case of large polishing grits, pinholes hardly appear whether they are in the manner of preferential grinding or peeling off. Small grits, however, increases the number of pinholes. (4) When grit size is close to those of particles, hard inclusions and carbides tend to drop off easily. (5) When hard inclusions are distributed together with soft ones, they drop off easier than solely distributed.

1 0 0 0 アシモフ選集

- 著者

- アイザック・アシモフ 著

- 出版者

- 共立出版

- 巻号頁・発行日

- vol.数学編 第5 (やさしい計算尺入門), 1970

1 0 0 0 OA 日本における障害者雇用政策の現状と課題ー韓国の取組みと日本への示唆ー

- 著者

- 金 早雪 孔 栄鍾

- 出版者

- 大阪商業大学共同参画研究所

- 雑誌

- 大阪商業大学共同参画研究所紀要 = Journal of the Institute of Joint Participation, Osaka University of Commerce (ISSN:24357847)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.97-124, 2021-03-30

- 出版者

- レッスンの友社

- 巻号頁・発行日

- vol.33(8), no.383, 1995-08

- 出版者

- レッスンの友社

- 巻号頁・発行日

- vol.32(10), no.373, 1994-10

- 著者

- SHIGEAKI AOYAGI SATORU TOBINAGA KUMIKO WADA SHIN-ICHI NATA HIROSHI YASUNAGA

- 出版者

- Kurume University School of Medicine

- 雑誌

- The Kurume Medical Journal (ISSN:00235679)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2.3, pp.131-135, 2020-09-30 (Released:2022-11-16)

- 参考文献数

- 8

Summary: Anomalous aortic origin of a coronary artery from the opposite sinus of Valsalva is known as a cause of sudden cardiac death. However, it is often asymptomatic and incidentally diagnosed during evaluation for other cardiac diseases. We report a case of anomalous aortic origin of the right coronary artery (RCA) from the left sinus of Valsalva (ARCA) detected incidentally in a patient with degenerative mitral regurgitation (MR). A 47-year-old man, who had no history of myocardial ischemic symptoms on exertion, was admitted for sudden orthopnea. ECG revealed no ischemic changes and arrhythmias. Echocardiography demonstrated MR due to torn chordae of the posterior mitral leaflet. Computed tomography (CT) revealed the RCA arising from the left sinus of Valsalva at an acute angle and taking an interarterial course between the great arteries. The proximal RCA showed a circular shaped cross-section on CT, suggesting no presence of an intramural segment. Considering refractory heart failure and no history of myocardial ischemic symptoms on exertion as well as the findings of the CT angiography, urgent mitral valve repair was undertaken without surgical intervention for the anomalous RCA, and without evaluating myocardial ischemia. The patient recovered uneventfully. Postoperatively, myocardial perfusion scintigraphy demonstrated no exercise-induced myocardial ischemia. Patients with ARCA who are asymptomatic and whose coronary course is not intramural can be managed without surgical intervention for an anomalous coronary artery.

1 0 0 0 OA 2016A-GS19-1 ボルスターが波浪中性能に及ぼす影響

- 著者

- 辻本 勝 櫻田 顕子 黒田 麻利子

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 23 (ISSN:24241628)

- 巻号頁・発行日

- pp.437-440, 2016-11-21 (Released:2022-11-10)

1 0 0 0 OA 血液透析患者における造影剤フルオレセイン造影後の透析の意義 :1透析症例を通じて

- 著者

- 河原 純子 兵藤 透 太田 昌邦 平良 隆保 日台 英雄 石井 大輔 吉田 一成 馬場 志郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.8, pp.695-698, 2011-08-28 (Released:2011-09-28)

- 参考文献数

- 13

蛍光眼底造影剤は,眼科領域では網脈絡膜疾患の診断,治療効果の判定に不可欠な検査である.今回,糖尿病性腎症にて血液透析中の44歳女性に対し眼底出血の疑いのため蛍光造影剤(フルオレサイト®静注500mg,以下一般名フルオレセインと記す)を使用した.造影後に透析を行った際,透析液排液ラインに造影剤の蛍光色が視認できたため,独自に作製したカラースケールを用いて廃液ラインの排液色の変化による造影剤除去動態を1週間経過観察した.結果,カラースケール値では,1日目開始時90,1日目終了時50,3日目開始時20,3日目終了時10,5日目開始時0,5日目終了時0であったが,5日目終了時500mL程度排液を集めると,僅かに色を確認することができた.

1 0 0 0 OA 『殺人の追憶』における「混ざること」,中間性

- 著者

- 中井 朋美

- 出版者

- 北海道大学文学研究科

- 雑誌

- 研究論集 (ISSN:13470132)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.229-245, 2017-11-29

『殺人の追憶』という映画では,規定されたはずのものが混ざり合ってしまうことで,境界線があいまいになる。そのために,事柄がその間に落ちていくこと(本論文ではそれを「中間性」とする)が全体を貫いている。中間性は,予告され,画面の中に配置されており,映画の進行とともに,物語上の中心や二項対立をも融解させ,すべてを引き込んでいく。この進展を表出させるのは,事件を追う二人の刑事と,不在となっている犯人である。事件の捜査を担当し中心となっている二人の刑事は,はじめ物語的にも,画面内的にも中心に位置づけられ,単純な二項対立をなす。しかし,二人は互いの要素が混ざり合ってしまい,画面的にもその中心性が裏切られるために,中間性へと落ちていく。事件の中で一貫して不在であることで,観客の関心を引き,中心となる犯人像は断片だけが描かれ,それが統合できないことにより,にわかに怪物性を帯びた特権化されたものとしておかれていく。しかし,映画のラストにおいて,犯人が予想とは真逆の「普通」であったことが判明するとき,中間性におち,交換可能な位置となる。すべてが中間性に落ち込んでいくことは,映画の映像自体が根源的に孕んでいる中間性に関わっている。映像はそれ自体が,真/偽の中間に位置している。そのために,映っているものが真実かどうかは曖昧であるし,真実ではない存在からも,「真実」らしさをはく奪できないのだ。『殺人の追憶』においては,主として観客が犯人にもつイメージが逆転することによって,この中間性が観客の誤認や独善に結びつくということを告発している。中間性は,韓国という〈場〉が持つイメージにも関わっていると考える。韓国は,地理的,文化的,政治的など,混ざり合ってしまうことがその根底に関わっている。そのことを考慮すれば,本作は,韓国という〈場〉そのものをミニマムな視点で描いた作品ともいえるだろう。

- 著者

- 淵田 茂司 田嶋 翔太 所 千晴

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.138, no.11, pp.160-169, 2022-11-30 (Released:2022-11-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

This study examined effective removal methods for high amounts of manganese (Mn) and zinc (Zn) in acid mine drainage (AMD) by addition of different neutralizing agents (NaOH and NaClO) and synthesized birnessite (δ-MnO2) using two-type AMD samples which Mn and Zn concentrations were 778 and 410 mg L−1 for A mine and 18.0 and 5.51 mg L−1 for B mines, respectively. The precipitation mechanism of these metal ions was investigated by geochemical modeling (PHREEQC) and X-ray absorption near edge structure (XANES) analysis. Mn concentrations were below the effluent standard (10 mg L−1) at pH 9–10 with the NaOH neutralization, whereas it was accomplished at lower pH (6–7) condition with the NaClO addition; it could act as an oxidizing agent, resulting that most of Mn precipitated as δ-MnO2. Zn concentrations decreased below the effluent standard (2 mg L−1) at pH 8–9 using both neutralizing agents. XANES analysis results indicated Zn was removed by the surface complexation formation on manganite and δ-MnO2 surface. More effective removal of Mn and Zn from AMD was found around pH 6 when a sufficient amount of δ-MnO2 was added to both AMD before the NaOH neutralization; a geochemical model coupling charge distribution multisite ion complexation revealed the triple-corner-sharing on δ-MnO2 was the most reasonable mechanism. Our result suggests that the presence of sufficient δ-MnO2 was the most effective for high Mn and Zn contents AMD treatment; however, ferrous ion (Fe2+) can inhibit the adsorption reaction and decompose δ-MnO2. Thus, pre-precipitation of Fe2+ is required to enhance the effect of δ-MnO2 on Mn and Zn removals from AMD.

- 著者

- 森川 信之 神野 達夫 成田 章 藤原 広行 福島 美光

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.23-41, 2006 (Released:2010-08-12)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 10 7

異常震域を表現するための距離減衰式に対する補正係数の改良を行った。基準の式をKanno et al.(2005) によるものに変更し、応答スペクトルにも対応するようにしている。海溝軸に替えて、火山フロントまでの距離を導入することにより、一部地域に対して過大評価となっていた問題点を解決するとともに、対象地域を関東・甲信越地方まで拡大した。さらに、基準式では考慮されていない震源特性に関する検討を行った。地震動強さに関して震源の深さ依存性は見られなかったが、プレート間地震とスラブ内地震では明瞭な違いがあることが確認された。そのため、両タイプの地震に対する補正係数も新たに求めた。

- 著者

- 山下 幸孝 梶村 幸三 梶山 徹 玉田 尚 西尾 彰功 山本 富一 洲崎 剛 兼松 雄象

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.12, pp.2612-2615, 1986 (Released:2007-12-26)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA アゾラ-合鴨-稲の有機的生産システムにおける除草と駆虫効果ならびに合鴨の行動について

- 著者

- 劉 翔 高山 耕二 山下 研人 中西 良孝 萬田 正治 稲永 淳二 松元 里志 中釜 明紀

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌 (ISSN:13421131)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.13-22, 1998-07-15 (Released:2017-10-03)

- 参考文献数

- 14

水生シダ類植物アゾラと合鴨の有機的な結合が水田における除草と駆虫に関する効果および合鴨の行動に及ぼす影響を検討した。標準施肥区(以下、慣行区)、対照区、合鴨区、アゾラ区およびアゾラ-合鴨区の5区を設け、1996と1997年に試験を行った。水稲移植後の翌日に、1996年には70g/m^2、1997年には25g/m^2のアゾラをそれぞれの水田に接種し、約6〜7週間増殖させた。その後、合鴨によってアゾラを土中または水面下に攪拌し踏込ませた。水稲移植1週間後、1週齢のマガモ系合鴨を6羽/3aずつ水田に放し、稲の出穂期までの約2ヵ月間放飼した。1996年8月および9月においては、アゾラ-合鴨区と合鴨区の雑草発生量は対照区よりも有意に少なかった。1997年8月においては、アゾラ-合鴨区の雑草発生量は慣行区を除いた他の区に比べ、有意に少なかった。マット状になったアゾラによりヒエ類や他の水田雑草が抑制され、合鴨によりカヤツリグサなど柔らかい草が採食され、アゾラ-合鴨区の雑草発生量が少ないのはこの両者の相乗効果によるものと推察された。セジロウンカの発生は、対照区とアゾラ区に比べ、合鴨区とアゾラー合鴨区で有意に少ないことが認められた。トビイロウンカの発生は、合鴨区に比べ、アゾラ区とアゾラ-合鴨区では有意に多いことが認められた。ツマグロヨコバイについては、合鴨による顕著な防除効果か見られなかった。また、アゾラを鋤き込む時期によって、稲作後期の害虫の発生量が異なるものと思われた。合鴨の採食行動は夜間でも頻繁に行われているのに対して、アゾラー合鴨区では、昼間に集中していることが認められた。また、アゾラー合鴨区の採食行動と移動行動は、合鴨区に比べ、顕著に少なく、休息行動は、逆に顕著に多かった。日本家畜管理学会誌、34(1) : 13-22,19981998年3月26日受付1998年5月13日受理

1 0 0 0 OA 大学生における運動有能感の高低と運動習慣および健康関連指標に関する調査

- 著者

- 小林 薰 柊 幸伸

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.55-58, 2018 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 5 2

〔目的〕大学生における運動有能感の高低と主観的健康感,主観的疲労感,主観的体力,運動習慣,運動部活動の経験を調査した.〔対象と方法〕本学の体育科目を履修した848名を対象とした.各自に質問紙とマークシートを配布し,それぞれの質問に該当する回答カテゴリーを1つだけ選択させた.〔結果〕χ2検定では,男女ともに運動有能感のlow群で「健康でない」,「運動部活動の経験なし」,high群で「体力がある」,「運動習慣がある」の割合が有意に多かった.〔結語〕体育科目以外での運動・スポーツ経験が不足している運動部活動の経験がない者にとっては,運動有能感が得られにくいだけではなく,運動の習慣化にも影響することが示唆された.