1 0 0 0 OA 水晶振動子型においセンサを用いたバラの香りの測定

- 著者

- 高野 光雄 佐々木 勝考 武藤 猛 杉本 岩雄 三田地 成幸

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.345-355, 2005 (Released:2005-12-29)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 3

野外に咲く20種類のバラの香りを,応答特性が異なる6つの水晶振動子型においセンサアレイにより測定した.花弁部分に捕集袋を被せることにより気体のまま捕集した香りを,純空気に対する応答パターンを基準とした変化量として測定した.濃度によらず芳香の種類で区別するための特徴量を定義し,この特徴量を主成分分析法とk-平均クラスタリング法で分析した結果,品種との関連からバラの香りを複数個に分類できる可能性を示した.また,バラの香りを大気と揮発物質の混合体(におい成分)として考えると,バラの香りの分類には,水晶振動子上の吸着膜の化学的な応答特性が反映されている可能性を示した.

1 0 0 0 IR わが青春 ラルフ・ノイマンの回想 : ユダヤ人を救った人々(11)

- 著者

- 平山 令二

- 出版者

- 中央大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文研紀要 (ISSN:02873877)

- 巻号頁・発行日

- no.89, pp.169-188, 2018

1926年にベルリンに生まれたユダヤ人ラルフ・ノイマンは,ナチス政権の反ユダヤ政策がエスカレートする時代に青少年時代を過ごし,ユダヤ人の強制移送が進むなか,母と姉のリタといっしょに潜行生活に入った。母はゲシュタポに逮捕されたが,ラルフと姉は,同じ潜行ユダヤ人,社会民主主義者,キリスト教徒の抵抗グループ,農民など多くの人々の支援を受け,一旦は逮捕されるという危難もあったが,偶然的要素と必然的要素のからみあうなかで無事に生き延びて終戦を迎えることができた。救済者たちは自らの生命の危険も冒して,ラルフに住居,食料,教育など様々な形で支援を行った。改めてユダヤ人救済のために勇気を奮い,知恵を尽くしたベルリン市民が数多くいたことを確認できるのである。

1 0 0 0 遊びの構造と存在論的解釈

本稿は,遊びの心理学的研究と理論が抱える現在の行き詰まり的状況を打破するために,遊びについて改めて問い直し,理解することを目的とした。第一に,いかに問いを立て取り組むべきかが整理され,なぜ人は遊ぶのかという問いに答えるのではなく,遊びとは何かを問う必要性が指摘された。極端な主観主義や客観主義に基づく枠組みの限界が示され,ひとつの方法として構造主義が採用された。 第二に,構造主義の立場から,Piaget の遊び論とその問題点が取りあげられ,Piaget 以後の議論とあわせることで,新たな解釈枠組みが構造モデルとして提案された。第三に,導かれた構造モデルは,遊びと探索が互いに類似し,また同時に相違しているという謎を解明し,さらに質的研究にも応用できる可能性が示唆され,遊びとは何かを明らかにする意義が改めて論じられた。最後に,これからの課題についての議論がなされた。

「存在論的問い」は,とりわけ質的心理学において必要とされている。この点で,清水論文「遊びの構造と存在論的解釈」(2004,質的心理学研究,3,pp.114-129)がこの方法論を提起しそれを試みたことは,大いに評価すべきである。本論文は,今後心理学においてこの方法論が進められることを見越して,清水論文に対して以下のようなコメントと質問を提出するものである。①清水論文で導入された構造概念の整合性を検討するために,ロムバッハ(Rombach, 1971/1983)の構造概念を補足説明し,質問を提出する。②清水論文において存在論的解釈の意味するところが不明確であり一部誤解があることを指摘し,「遊び」が存在論的に問われているかを検討する。一方で清水自身の素朴な遊び了解に基づいて解釈されている点があることを指摘し,「実存論的分析論」(Heidegger, 1927/1994)という別の問い方の可能性を検討する。③その具体的方法として,遊びそのものが生き生きと生成される可能性のある「現象学的記述」を検討する。④最後に,心理学の領域で存在論的解釈が導入される際に生じうる問題について議論し,今後の展望を素描する。

- 著者

- 下澤 楯夫

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.38-43, 2006-04-20 (Released:2007-10-05)

- 参考文献数

- 14

Part 5. Actual measurement of the rate of information transmitted along cricket wind sensory neurons is shown. Input-output coherence is measured for the practical calculation of neuronal information, instead of signal-to-noise ratio. The measurement reveals that the sensory neuron can transmit information at the rate of 400 bit per second at its maximum. Energy threshold of the sensory neuron is determined to be at the order of kBT. Based on these measurements, entropy cost of information in living neuron is also estimated to be very close to the thermo dynamic limit of 0.7kB per bit of information.

1 0 0 0 「情報伝達カード」の有効性について

【背景】<br> 昨今の高齢化社会の影響で、高齢者福祉施設からの救急要請件数が増加しており、さらに現場滞在時間が全国平均を超えている消防本部が多く見受けられる。また、平成28年度救急業務のあり方に関する検討会報告書において、福祉施設と救急隊間での情報収集シートなどの活用促進が検討された。<br> 当本部でも目撃した施設職員が不在であったり、また聞きのため詳細がわからなかったりして患者情報の聴取に時間がかかる等、現場滞在時間が延長しているのが現状である。<br>【目的】<br> 「情報伝達カード」を利用することで、円滑に情報提供を受けることができる体制を構築し、現場滞在時間等の短縮を図る。<br>【対象と方法】<br> 市内28箇所の福祉施設に、救急隊が必要とする項目を一覧にした「情報伝達カード」を事前に配布した。救急隊到着時の救急隊への提供の有無を調査し、提供があることで現場滞在時間等の短縮につながっているかどうかを確認する。<br>【結果】<br> 平成30年、当救急隊出場件数1259件中、福祉施設へは77件出場している。うち、カードの提供ありは39件、なしは38件だった。現場滞在時間、接触から連絡(収容依頼)開始、車内収容から連絡開始の何れも、カードの提供があることで若干の時間短縮はみられたが、有意差はなかった。<br>【考察】<br> まだまだ施設職員に浸透しておらず、使用されなかった事案が約半数あった。救急通報受信時またはプレアライバルコールにて、カードの提供を依頼することで使用回数を増やしたい。また、今後は福祉施設と連携訓練等を実施し、必要な項目の共通認識を持つとともに、施設側の意見も取り入れていきたいと考えている。

1 0 0 0 IR 南極マクマードサウンド周辺の地震活動

- 著者

- 神沼 克伊 Katsutada KAMINUMA

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.20-28, 1976-07

日本,アメリカ,ニュージーランド3国共同事業として,ドライバレー掘削プロジェクト(DVDP)が1971-1976年の夏のシーズン,アメリカのマクマード基地を中心に行われた.このプロジェクトの一環として, 1974-75, 75-76年のシーズンに微小地震の観測を行った.観測は,マクマード基地北東城のアライバル・ハイツで3週間,オブザベーション・ヒル北方麓で1ヵ月,ドライバレーのティラー谷で10日,バンダ基地で3週間,実施した.マクマード基地は火山島であるロス島の南西端に位置し,活火山エレブスの火口から30km離れている.マクマード基地付近での観測からは,1日に1個程度の頻度で微小地震が発生していることが明らかになった.また大陸にあるドライバレーでの観測では,2日に1個程度の発生頻度であった.この二つの事実からマクマードサウンド周辺の地震活動は,2日に1個程度の割合で微小地震が発生し,火山地域ではそれに重なりさらに同程度の割合で微小地震が起こるものと推定される.For the purpose of observing micro earthquakes around the McMurdo Sound area and volcanic earthquakes around Mt. Erebus on Ross Island, in Antarctica, seismological observations were carried out in the austral summer seasons of 1974-75 and 1975-76, as one of the research programs of the Dry Valley Drilling Project (DVDP) which was carried out by scientists from Japan, New Zealand and the United States. The sites and duration of observations are as follows: 1) Arrival Heights, McMurdo Station (three weeks in 1974-75); 2) Lake Leon, Taylor Valley, one of the dry valleys in Victoria Land (10 days in 1974-75); 3) Northern foot of Observation Hill, McMurdo Station (one month in 1975-76). The micro seismic activity around McMurdo Station obtained from the observations is about one earthquake per day, and that in the Taylor Valley is about 0.5. Background seismicity around the McMurdo Sound area is estimated to be one micro earthquake every two days. In addition to this background seismicity, one earthquake occurs in every two days in the volcanic area around McMurdo Station.

- 著者

- 本谷 研

- 出版者

- 水文・水資源学会

- 雑誌

- 水文・水資源学会誌 (ISSN:09151389)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.408-419, 2003 (Released:2004-05-21)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 3

1998年の観測後に改修された2001年航空機搭載型分光走査放射計 (AMSS) の観測データについて, 各種地表面に対応するスペクトラム, 3波長 (可視1近赤外2) による植生·積雪指標の代表値を求めた. また検証のための詳細な植生密度観測を行い, 指標や積雪のある森林におけるアルベドと植生密度との関係を求めた. さらに, 2高度における観測の比較から大気補正の問題と指標に与える影響について, 放射伝達モデルの理論値と比較して考察した. 高度3960m (13200ft) での観測では490nmよりも短波長側ではレイリー散乱による影響が無視できないが, 植生·積雪指標に用いる可視 (625nm) , 近赤外1 (865nm) では大気の影響は少なく, 近赤外2 (165nm) も水蒸気により若干減衰するが指標への影響は少ない. さらに, 2高度について近紫外 (380nm) , 可視 (625nm) , 近赤外1 (865nm) , 近赤外2 (165nm) のセンサのViewing Angle依存性を調べたところ, 1000nmより短い波長帯ではViewing Angle依存性は1998年のデータの半分程度になった. これはセンサの瞬時視野角 (IFOV) を2.5mradから5mradに大きくしたためと考えられる.

- 著者

- 石原 真衣

- 出版者

- 北海道民族学会

- 雑誌

- 北海道民族学 (ISSN:18810047)

- 巻号頁・発行日

- no.17, pp.17-32, 2021

- 著者

- 二瓶 孝次

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要 第1部 A 人文科学編 (ISSN:03864472)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.1-16, 1996-02

1 0 0 0 IR 教育相談と調節 : 言葉による現実の「受け取り直し」

- 著者

- 常深 浩平

- 出版者

- いわき短期大学

- 雑誌

- いわき短期大学研究紀要 (ISSN:18805604)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.45-52, 2017-03

1 0 0 0 OA 野生動物でのオーエスキー病ウイルスの異種間伝播

- 著者

- 南 昌平 横山 真弓 石嶋 慧多 下田 宙 栗原 里緒 宇根 有美 森川 茂 前田 健

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.2, pp.e29-e35, 2022 (Released:2022-02-15)

- 参考文献数

- 50

2016年,近畿地方で2頭の死亡したアライグマが発見された.これらアライグマからオーエスキー病ウイルス(PRV)が分離された.分離されたウイルスの全ゲノム配列を解析した結果,国内で使用されているワクチン株にはないgE遺伝子を保有しており,野外株であることが判明した.同地域のイノシシ111頭とアライグマ61頭の血清についてPRVに対するウイルス中和試験を実施した結果,13頭のイノシシが抗体陽性(11.7%)となり,アライグマはすべての個体で陰性であった.死亡したアライグマの発見地域は養豚場におけるPRVの清浄地域であり,イノシシからアライグマへのPRVの種間伝播が強く疑われた.以上より,本報告はアライグマにおける初のPRV自然感染例であり,イノシシから異種動物へ致死的な感染を引き起こす可能性が明らかとなった.

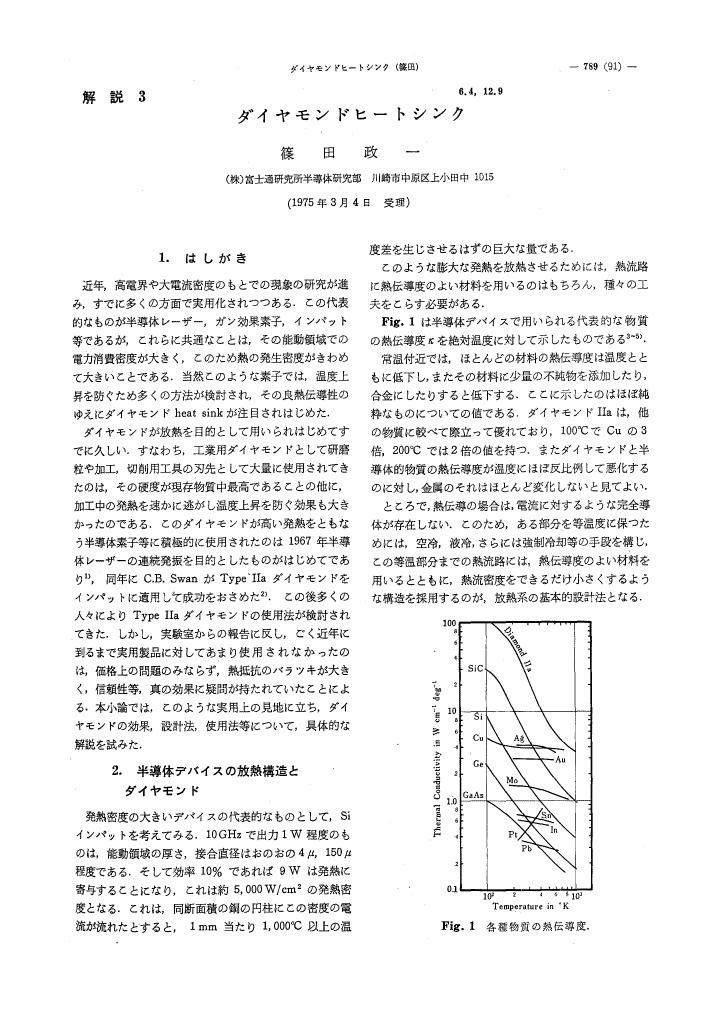

1 0 0 0 OA ダイヤモンドヒートシンク

- 著者

- 篠田 政一

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.7, pp.789-794, 1975-07-10 (Released:2009-02-09)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 アーサー・セルバーグ跡公式入門

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- 2011

1 0 0 0 OA 福永武彦「世界の終り」論 ――「現代の悲劇性」への眼差し――

- 著者

- 飯島 洋

- 出版者

- 日本近代文学会

- 雑誌

- 日本近代文学 (ISSN:05493749)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, pp.92-106, 2016-05-15 (Released:2017-05-15)

人間関係における疎外感から精神を病んだ女性の物語として読まれてきた「世界の終り」を、万物照応・二重人・北方志向・現実批評などのボードレール受容や、同時代表象との関連を軸に解釈する。まず、主人公・多美は家族の問題で精神の問題を抱えたのではなく、生来、現実の世界を否定する存在として作品世界に投げ出されたのであり、その世界観が外界と照応して滅びの光景が現出していることを確認する。そしてその世界観は死と統合された静謐な生が現実世界では許されないというものであることを論証する。さらに、多美の個人的な悲劇が、原爆表象と内面的時間に基づいた語りの二重化作用という機構によって、現代の人間存在の問題へと普遍化されていることを検証した。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1918年12月27日, 1918-12-27

1 0 0 0 OA 抗体医薬の生物活性増強─ポテリジェント技術─

- 著者

- 中野 まり子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- MEDCHEM NEWS (ISSN:24328618)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.25-29, 2012-11-01 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 21

1 0 0 0 An Online Self-constructive Locally Updated Normalized Gaussian Network with Localized Splitting

- 著者

- バックフース ヤナ 瀧川 一学 今井 英幸 工藤 峰一 杉本 雅則

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, pp.3E43, 2016