- 著者

- 宮城 秋乃

- 出版者

- 日本科学者会議 ; 1966-

- 雑誌

- 日本の科学者 (ISSN:00290335)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.192-197, 2017-04

1 0 0 0 OA 宇宙における輸送技術

- 著者

- 長友 信人

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.465-469, 1988-03-05 (Released:2009-10-08)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 大西 昇

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.4, pp.267-273, 1995

1 0 0 0 OA 講演要旨第2会場(育種・病害虫)

- 出版者

- 日本茶業学会

- 雑誌

- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.102Supplement, pp.64-117, 2006-10-31 (Released:2009-07-31)

1 0 0 0 プロダクションシステムのための高速パターン照合アルゴリズム

- 著者

- 荒屋 真二 百原 武敏 田町 常夫

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.7, pp.768-775, 1987-07-15

- 被引用文献数

- 3

純粋なプロダクションシステムではパターン照合が推論コストの大部分を占める.この照合コストを削減するために Reteアルゴリズムはプロダクション間の類似性に関する知識と 各プロダクションが作業記億の内容によって現在どの程度満足されているかについての知識をうまく活用している.本論文は上記2種類の知識に加えて プロタクション間の排他性に関する知識と 照合成功確率に関する知識を利用した より強力なパターン照合アルゴリズムを提案し Reteアルゴリズムにはかなり無駄な照合が残されていることを明らかにする.また OPS5と同様の文法をもつプロダクションシステム記述言語を16ビットパーソナノレコンピュータ上に実現し 三つのサンプルプログラムによって提案アルゴリズムの有効性を実験的に示す.

初年度の成果是正も含め、発生初期の高変異率や停止コドン抑制の新たな分子機構など学会などで発表した。2019年度はさらに大きな目的である遺伝的背景の異なる条件下での自然変異大規模WGSデータを得た。これまでマウスゲノム参照配列である世界標準系統C57BL/6Jを中心に解析してきた。今回ゲノム配列が1%以上も異なる日本産MSM/Ms系統の大規模解読を完了した。数世代の兄妹交配で変異を蓄積したMSM系統親の小規模解析から変異率の20%減少が示されていたので、今回、継代が進みさらに蓄積された同腹6個体のWGSを完了しビッグデータを得た。また6匹の雌雄両親ゲノムも解読し「拡張トリオ解析」を実現した。予備実験では兄妹交配蓄積のためマルコフ過程に基づく変異率推定値しか得られなかったが、親子間で直接大規模検出することも可能となったため高精度な変異解析が実現する。またマルコフ過程に依存した変異率推定の実験実証にも成る。MSM系統の極めて高い発がん抵抗性が、自然変異率20%減少がその一因となることを直接実験証明することにつながる。もう1つの大きな目的である構造変異structural variation (SV)の高精度検出においても、2つの全く新しい技法によって網羅的大規模解析が実現した。ひとつは、BioNano社の Saphyrシステムを用いた数Mbpの1分子長鎖全ゲノムマッピングwhole genome mappinng (WGM)データを得た。また、もうひとつはMGI社のsingle tube long fragment reads (stLFR)データである。いずれも、これまで解析してきたC57BL/6Jの同じマウスゲノムDNAを用いたデータであり、すでに得ているイルミナshortreadだけでなく、PacBioやNanoporeデータとも直接比較解析可能となり、単にSV検出に留まらず、すでに得ている参照配列の見直し6000候補箇所の実証にもつながる。

1 0 0 0 OA 本物の自尊心を育むために

- 著者

- 杉森 伸吉 小塩 真司 古荘 純一 伊藤 美奈子 山崎 勝之

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.351-362, 2019-03-30 (Released:2019-09-09)

- 参考文献数

- 56

1 0 0 0 OA O1-E-11 過敏性腸症候群における認知柔軟性の男女差及び同性間比較(消化器,一般口演,今,心身医学に求められるもの-基礎から臨床まで-,第52回日本心身医学会総会ならびに学術講演会)

- 著者

- 相澤 恵美子 佐藤 康弘 森下 城 金澤 素 本郷 道夫 福土 審

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.539, 2011-06-01 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 会話型評価と自動評価による画像処理手順のプロダクションシステム

- 著者

- 折田 三弥彦 長谷川 純一 鳥脇 純一郎 金崎 守男 高藤 政雄

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.105-113, 1988-02-15

- 被引用文献数

- 2

処理手法に関する知識だけを用いて手順を推論する画像処理手順のプロタ"クションシステムを提案する.すなわち 画像の特徴を大局的データベース 処理手法に関する知識をプロタゥクションルールとして各々対応付けるものであるまた 手順推論の高速化および柔軟性の向上を目的として 問い合せによる会話型評価と特徴例示による自動評価とを融合させる方式を採用した.実例を引用して本方法を考察したところ 知識ベースの簡単化 あるいは推論の柔軟化が図れるものと期待できる.さらに本方法に基づき 部分的ではあるがモデルシステムを試作 評価したところ 画像処理エキスパートをより実用レベルに近づけられることが確認できた.

1 0 0 0 IR アドルフ,あるいは限りなく増殖するイメージ : ナチズムをめぐる演劇的想像力

- 著者

- 高田 里惠子 Rieko TAKADA

- 雑誌

- 国際文化論集 = INTERCULTURAL STUDIES (ISSN:09170219)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.1-26, 1990-08-30

Wahrend es schon bekannt ist, daβ das Dritte Reich die Faszination des Kitsches benutzte, um die Massen zu manipulieren und zu mobilisieren, sind wir uns heute oft der Tatsache nicht so sehr bewuβt, daβ viele (besonders pornographische) Bucher und Filme Bilder des Nazismus verkitschen und zugleich kommerzialisieren, und zwar in der Pose des den Faschismus verurteilenden Kritikers, der stets ohne Selbstreflexion als Anklager auftritt. Mir scheint dieses kitschige Nazi-Image in den gegenwartigen literarischen und filmischen Werken, das uns insgeheim faszinieren konnte, auβerst gefahrlich zu sein. In der vorliegenden Arbeit gilt meine Analyse zuerst den eingefahrenen kitschigen Nazismus-Diskursen, die uns zur psychologischen Einfuhlung fuhren und eine sentimentale Identifikation mit den Opfern (sogar manchmal mit den Tatern) ermoglichen, statt "Hitler in uns" zu evozieren. Aufgrund dierser Analyse beschaftige ich mich dann mit dem Problem, wie man die Verfuhrungskraft des Kitsches uberwinden kann, indem ich vor allem die kunstlerischen Verfahrensweisen von H. J. Syberberg, Elfriede Jelinek und Thomas Bernhard untersuche. Syberberg, der einst die kitschige Machart des amerikanischen Spielfilms Holocaust kritisiert hat, fuhrt uns in Hitler, ein Film aus Deutschland eine neue Moglichkeit vor, dem Kitsch zu entkommen: das bewuβte Zitieren aus der Welt des Kitsches, die Syberberg vorfand. Diese Methode ist freilich nicht neu. Schon Surrealisten oder Popart-Kunstler hatten gezeigt, daβ gewollter oder simulierter Kitsch paradoxerweise nicht mehr kitschig wirkt. Verfremdung durch bewuβten Kitsch oder ironische Simulationeine solche Technik verwenden z. β. auch Jelinek in ihrem Stu ck Burgtheater und Bernhard in Vor dem Ruhestand. Hier treten die Nazi-Elite order-Anhanger entdamonisiert, banalisiert und entpsychologisiert auf, und darin zeigt sich der deutliche Unterschied von anderen Dramen, die Nazismus "todernst" darstellen: Walsers Der schwarze Schwan, Zuckmayers Des Teufels General, Kipphardts Bruder Eichmann, Hochhuts Der Stellvertreter usw. Es laβt sich zwar leicht erkennen, daβ die Technik der Verfremdung oder des Lacherlichmachens von Brecht herkommt; man kann Jelineks und Bernhards Darstellungsweise sozusagen postmodern nennen. Aber ich sehe besonders in Horvath, der wahrscheinlich als erster die Verwandtschaft von Nazismus und Kitsch erfaβt hat, den Vorlaufer dieser Strategie: das ironische Zitieren der Feinde als Waffe.

- 著者

- 山田 義裕

- 出版者

- 北海道大学英語英米文学研究会

- 雑誌

- The northern review (ISSN:03872661)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.31-51, 2019

1 0 0 0 第5回 大木伸夫さんインタビュー

- 著者

- 長田 裕臣

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.108-111, 2014

薬学出身でありながら他分野で活躍されている方にインタビューするコラム「薬学がくれた私の道」,今回はロックバンドACIDMANを率いるミュージシャンの大木伸夫さんのご登場です.

1 0 0 0 考古学研究60の論点 : 考古学研究会60周年記念誌

1 0 0 0 OA 若い日本人女性のピッチ変化に見る文化的規範の影響

1 0 0 0 漢字四角号碼代数構造と'声形法'による中国語漢字入力について

- 著者

- 川口 喜三男 王 思鴻

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.521-530, 1983-07-15

漢字四角号碼が中国語漢字入力の有力な手段として利用し得ることに着目し はじめに 四角号碼の数学的構造を明確にするため 四角号碼を伴う漢字の抽象的モデルー字形モデルという-を導入する.この字形モデルは一種の代数系として取り扱うことができ そこでは あらゆる漢字の集合は14の字形類に類別され 2種の並置演算と6種の包摂演算に関して閉じた系をつくる.このため すべてのより複雑な漢字はより単純な字または部首からこれらの演算を施すことによって得られると同時に その四角号碼もこれに伴い代数演算によって機械的に求められる.さらに 四角号碼と耕音を組み合わせた中国語漢字入力法として'声形法'を提案する.この声形法によれば 最大4文字(4打鍵)からなる漠字コードの入力によって目的の漢字は90%以上の確率で正しく選択されることが実際例をもって示される.

1 0 0 0 IR 戦後対馬と日本考古学--オリエンタリズム・ナショナリズムの交差

- 著者

- 俵 寛司

- 出版者

- 東京外国語大学海外事情研究所

- 雑誌

- クヴァドランテ (ISSN:13445987)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.595-609, 2007-03

- 著者

- 永山 茂樹

- 出版者

- 大東文化大学法科大学院法務学会

- 雑誌

- 大東ロージャーナル = Daito law journal (ISSN:18801242)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.103-114, 2018-03

自民党「憲法改正草案」98条は緊急事態宣言発布・更新・国会の関与などの手続きを規定する。本稿では、そのうち1項で定めた内閣総理大臣および内閣による宣言の発布手続きに限定し、逐条的に解釈を行った。本項改憲により、日本の統治制度は、現行憲法の予定する議院内閣制から、首相に言々を集中させる統治制度へと、大きく変容するおそれがあることを明らかにした。

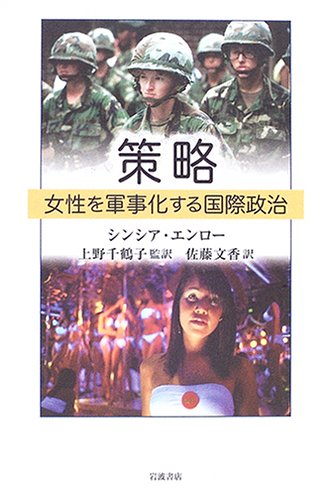

1 0 0 0 策略 : 女性を軍事化する国際政治

- 著者

- シンシア・エンロー [著] 佐藤文香訳

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2006

- 著者

- 加藤 雅子 荒井 洋 小松 光友 ラトン 桃子 立山 清美 西川 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.10-14, 2021 (Released:2021-02-05)

- 参考文献数

- 18

【目的】日本における青年期脳性麻痺児・者の主観的QOLを評価するため, 国際的に普及しているCerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Adolescents (CPQOL-Teen) 自己回答版を和訳し, その臨床的有用性を検討した. 【方法】原著者の許可を得て和訳したCPQOL-Teen自己回答版を脳性麻痺児・者57名 (cerebral palsy ; CP群) と定型発達児・者58名 (typically developing ; TD群) に実施した. 【結果】日本語版CPQOL-Teen自己回答版は, 両群で十分な検査-再検査信頼性と内的整合性およびJ-KIDSCREEN-27こども版を外的基準とした妥当性を示した. CPQOL-Teenの5領域のうち『機能についての満足度』は, CP群においてJ-KIDSCREEN-27のいずれの領域とも相関せず, CPの特性を反映する可能性が示された. 『コミュニケーションと身体的健康』『学校生活の満足度』『機能についての満足度』の3領域でCP群の得点はTD群よりも低く, 『全体的満足度と参加『社会生活の満足度』の2領域では両群で差がなかった. 【結論】日本語版CPQOL-Teen自己回答版は, 青年期脳性麻痺児・者の特性を踏まえた主観的QOLを把握できる有用な評価尺度であり, 有効な包括的支援の基盤になり得る.