- 著者

- 粕川 實則

- 出版者

- 全日本民主医療機関連合会

- 雑誌

- 民医連医療 (ISSN:02852241)

- 巻号頁・発行日

- no.455, pp.26-29, 2010-07

1 0 0 0 OA 殷商時代頭骨の形態学的ならびに歯科学的研究

- 著者

- 井上 直彦 高橋 美彦 坂下 玲子 呉 明里 野崎 中成 陳 李文 亀谷 哲也 塩野 幸一

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.1, pp.1-29, 1992 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2 3

中華民国(台湾)中央研究院において,中国河南省安陽県殷墟の犠牲坑から出土した398体の頭骨標本の調査を行う機会を得た.侯家荘西北高における,1928年から1937年まで通算15回の発掘による標本の数は,1,000体におよぶものであったというが,当時の中央研究院が戦乱を避けて移動する間に,現在の数にまで減少したという.甲骨文字の解読による史実と,同時に出土した遺物との対照によれば,1,400~1,100BC頃,すなわち殷商時代の後半と推定されている.この標本群は,歴史的な裏付けのある資料としては恐らく最古のものであり,しかも,標本数も大きい点で,古い時代の形質と文化との関わりを知るための資料としてきわめて貴重なものと考えられる.この資料についての過去の研究の中でとくに関心がもたれた重要な課題は,殷商王朝の創建者はどのような人種であったのかという点であるという(楊,1985b).すなわち,本来の中国人というべきものがすでに存在していたのか,東夷あるいは西戎であったのか,また,単一民族であったのか,あるいは楊が指摘したように数種の異民族を包括して統治していたものかなどである(Fig.1~Fig.3).もし,複数民族の存在が事実であるならば,それは,同一の時間,同一の空間に異民族が共存していたという比較的まれな例であるということができる.本研究は,長年にわたる人種論争にあえて参加する立場はとらず,各群が,群として認められるに足りる形態学的な根拠をもっかどうかを検討し,さらに文化の影響としての歯科疾患が,同じ生活圏に存在したと考えられる異なる民族群においてどのように分布するかを知り,著者らがすでに指摘した形質と文化との独立性をさらに確かめることを目的とした.

- 著者

- Thorakkal Shamim

- 出版者

- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE

- 雑誌

- Journal of Rural Medicine (ISSN:1880487X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.130, 2021 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 弥生時代大規模集落の評価:大阪平野の弥生時代中期遺跡群を中心に

- 著者

- 若林 邦彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本考古学協会

- 雑誌

- 日本考古学 (ISSN:13408488)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.35-54, 2001

弥生時代中~後期の大規模集落については,拠点集落・城砦集落・都市など様々な名称が与えられてきた。特に,大阪府池上曽根遺跡の調査成果を初端とした弥生都市論は注目を集めている。本稿では,大規模集落の実態を分析し,複雑化した集落遺跡に関する新たな位置づけを試みた。<BR>分析対象地域としては,大阪平野中部を取り上げ,このうち弥生時代中期に連続的に集落遺跡が形成される,河内湖南岸遺跡群,平野川・長瀬川流域遺跡群・河内湖東岸遺跡群の3領域について,各時期の居住域・墓域の平面分布の変化を検討した。その結果,大規模集落・拠点集落と言われてきた領域では,径100~200m程度の平面規模の居住域に方形周溝墓群が付随した構造が複数近接存在し,小規模集落といわれていた部分はそのセットの粗分布域と認識できた。<BR>この居住域は竪穴住居・建物が20~50棟程度の規模と推測され,単位集団・世帯共同体論で想定された集団の数倍以上となる。本稿では,これを「基礎集団」と仮称した。基礎集団は,小児棺を含む複数埋葬という家族墓的属性をもつ方形周溝墓群形成の母体と推定されることから,血縁関係を結合原理としていたと考えられる。また,この集団は水田域形成の基盤ともみられる。本稿では,基礎集団を,集落占地・耕作・利害調整上の重要な機能を果たす人間集団と位置づけた。<BR>基礎集団概念にもとづけば大規模集落はその複合体と考えられ,近畿地方平野部において環濠と呼ばれている大溝群も集落全体を囲むものとは考えられない。また,大規模集落内では,近接する基礎集団間関係が複雑化し,それが方形周溝墓群内外にみられる不均等傾向をもたらしたと考えられる。さらに,池上曽根遺跡における既往の分析によれば,近接する各基礎集団間には一定程度の機能分化傾向も読み取れ,大規模集落内外に基礎集団相互の経済的依存関係が醸成されていたことが注目される。また,同様の特徴は西日本における他地域の大規模集落にも認められる。<BR>以上の特徴を前提とすれば,大規模集落に対し,経済的外部依存率の低い自給的農村としての城砦集落と定義するのは難しい。また,基礎集団が血縁集団的性格をもつことは,都市と定義づけるにはそぐわない居住原理の内在を大規模集落に想定せざるを得ない。このことから,本稿では弥生時代の大規模集落を農村でも都市でもない「複合型集落」という概念でとらえ,社会複雑化のプロセスを考察することを提案する。

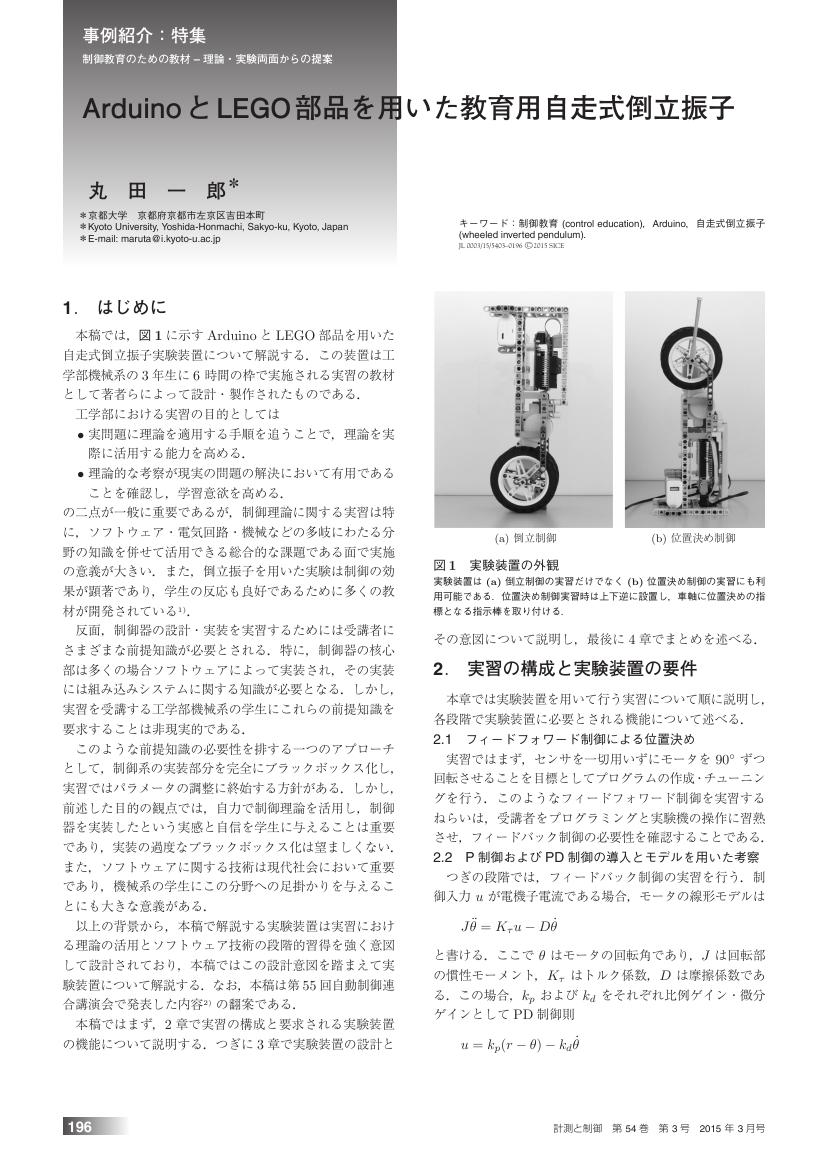

1 0 0 0 OA ArduinoとLEGO部品を用いた教育用自走式倒立振子

- 著者

- 丸田 一郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.196-199, 2015-03-10 (Released:2015-05-26)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 猥褻概念の論理学

- 著者

- 志田 基与師

- 出版者

- The Japanese Association of Sociology of Law

- 雑誌

- 法社会学 (ISSN:04376161)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.46, pp.244-248, 1994-04-30 (Released:2009-01-15)

- 参考文献数

- 10

- 著者

- 小野崎 隆 八木 雅史 棚瀬 幸司

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.399-405, 2009

- 被引用文献数

- 7

ポットカーネーション42品種の花について,花持ち性,エチレン生成量,エチレン感受性を調査した.ポットカーネーション品種中に,花持ち性やエチレン生成量に関して大きな変異の存在することが明らかになった.'ポラリス','カミーユピンク','シフォン','バンビーノ','ニーニャ'は平均花持ち日数9.7日以上と花持ち性に優れていた.これらの花持ち性の優れる品種では,老化時のエチレン生成量が極めて少なく,通常の品種で生じる花弁のインローリング,萎凋を示さずに,花弁の縁から褐変する症状で観賞価値を失った.花持ち性と老化時のエチレン生成量,自己触媒的エチレン生成量との間には有意な負の相関関係が認められた.また,エチレン感受性についても二倍体品種で大きな品種間差異のあることが明らかになったが,エチレン感受性と花持ち日数との間に有意な相関は認められず,エチレン低感受性品種の花持ち性が優れる傾向はみられなかった.倍数性と花持ち性,エチレン感受性との間に関連性は認められなかった.本研究により,ポットカーネーションにおける花持ち性の品種間差異が明らかになり,花持ち性の向上を目指した交雑育種の可能性が示された.<br>

1 0 0 0 OA 転倒関連自己効力感に影響を及ぼす身体機能について

- 著者

- 齋藤 梨央 井所 和康 三上 紘史 仲島 佑紀

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.G-109_2, 2019 (Released:2019-08-20)

【はじめに・目的】当院では、転倒予防の観点から運動器疾患を有する通院患者を対象とした歩行年齢測定会を実施している。転倒関連自己効力感は、高齢者において身体機能やADL能力の低下、QOLにも影響を与えるとされており、我々は先行研究で運動器疾患を有する患者の転倒歴は転倒関連自己効力感を低下させると報告した。しかし、転倒関連自己効力感の向上に関して有意性のある評価項目は明らかになっていない。本研究の目的は、転倒関連自己効力感に影響を及ぼす評価項目を調査し、その評価項目における具体的な目標値を算出することである。【方法】対象は2017年の歩行年齢測定会に参加した計58名(男性5例、女性53例、平均年齢74±7.6歳、平均身長153.6±6.6cm、平均体重54.8±9.9kg)とした。先行報告より、国際版転倒関連自己効力感尺度(FES-I)は64点満点中24点以上で転倒との関連性が報告されている。歩行年齢測定会にてアンケート調査より日本語版FES-I 24点以上と24点未満の2群に群分けした。調査項目は体組成3項目(身長、体重、骨格筋量)、身体機能10項目(握力、片脚立位予測値・計測値、立ち上がりテスト予測値・計測値、2ステップテスト、Timed Up & Go Test (TUG)、ファンクショナルリーチテスト(FRT)、5m歩行、5mタンデム歩行テスト)の計13項目とした。予測値は、片脚立位5秒保持が可能か、両脚または片脚で何cmの台から立ち上がれるかをテスト実施前に聴取した。統計学的解析は日本語版FES-Iの2群間比較において各調査項目の差をMann-WhitneyのU検定を用いて検討した。さらに、有意差が認められた因子を説明変数としROC曲線分析を用いてカットオフ値を算出した(R2.8.1)。有意水準は5%とした。【結果】日本語版FES-I 24点以上群で有意差が認められた項目は、片脚立位計測値(p=0.02)、立ち上がりテスト予測値(p=0.00)、立ち上がりテスト計測値(p=0.00)の3項目であった。有意差が認められた3項目のROC曲線から得られたカットオフ値、感度、特異度は、片脚立位計測値では26.5秒、62%、76%、立ち上がりテスト予測値では両脚10cm、76%、68%、立ち上がりテスト計測値では両脚10cm、90%、59%であった。【結論】本研究より転倒関連自己効力感の低下した高齢者は、自己効力感低下の原因とされる筋力やバランス能力を反映する片脚立位と立ち上がりテスト予測値・計測値ともに有意に低値を示した。また、予測値は自身の身体機能に対する自信を示し、予測値の低下に伴う転倒関連自己効力感の低下は不必要な活動制限やそれに伴う生活機能低下を招く可能性があることから、実際の身体機能とともに介入が必要である。転倒関連自己効力感に対して運動介入が効果を示すとされ、本研究で算出されたカットオフ値を目標とした評価・運動療法の実施は、身体機能向上による転倒関連自己効力感向上に有用であると考える。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は、ヘルシンキ宣言に基づき対象者へ研究の目的・内容を十分に説明し同意を得たうえで行った。

1 0 0 0 OA 高速な情報検索に向けた文脈考慮型スパース文書ベクトルの獲得

- 著者

- 長谷川 拓 西田 京介 加来 宗一郎 富田 準二

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

- 巻号頁・発行日

- pp.4Rin145, 2020 (Released:2020-06-19)

近年 BERT をはじめとする transformer 型の事前学習モデルの出現により,様々な自然言語処理タスクにおいて目覚ましい研究成果があげられている.情報検索の分野においても,事前学習モデルを利用した検索技術により従来技術を大きく上回る精度で検索が可能となってきた.また,大量の文書から関連文書を高速高精度に検索することを目的として,ニューラルネットワークでスパースな潜在表現を獲得しこれを潜在単語とみなすことにより,転置インデックスを利用した高速検索を実現する試みもなされてきた.しかし,従来手法では学習時にスパース性を明示的に評価していなかったため,出力が限られた部分空間に偏ってしまい,転置インデックスをうまく活用できず高速に検索ができない可能性があるという問題があった.本研究では,事前学習モデルを利用したニューラルネットワークを用いて文脈を考慮可能にするとともに,このモデルで得られる潜在表現が部分空間に偏りにくい学習方法を提案する.数値実験により提案手法で得られる潜在表現から作成された転置インデックスを用いて,高速な検索が可能であること示す.

- 著者

- 丸山 茂

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.55-62, 2000

- 著者

- 李 亨源

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.185, pp.63-92, 2014-02

本稿は,突帯文土器と集落を使って韓半島の青銅器文化と初期弥生文化との関係について検討したものである。最近の発掘資料を整理・検討した結果,韓半島の突帯文土器は青銅器時代早期から前期後半(末)まで存続した可能性が高いことがわかった。その結果,両地域の突帯文土器の年代差はほとんど,なくなりつつある。したがって,突帯文土器文化は東アジア的な視野のもとで理解すべきであり,中国東北地域から韓半島の西北韓,東北韓地域,そして南部地域と日本列島に至る広範囲の地域において突帯文土器を伴う文化が伝播したことを想定する必要がある。集落を構成する要素のうち,これまであまり注目してこなかった地上建物のうち,両地域に見られる棟持柱建物,貯蔵穴,井戸を検討したところ,韓半島の青銅器文化と弥生文化との間には密接な関連があることを指摘した。集落構造では韓半島南部の網谷里遺跡と北部九州の江辻遺跡との共通点と相違点を検討し,とくに網谷里遺跡から出土した九州北部系突帯文土器の意味するものについて考えた。さらに青銅器中期文化において大規模貯蔵穴群が出現する背景には社会変化があること,初期弥生文化においてやや遅れて出現する原因を,水田稲作を伝えた初期の渡海集団の規模が小さく,社会経済的な水準あるいは階層が比較的低かったことに求めた。弥生早期に巨大な支石墓や区画墓のような大規模の記念物や,首長の権威や権力を象徴する青銅器が見られないのも同じ理由である。これは渡海の原因と背景を,韓半島の首長社会の情勢変化と気候環境の悪化に求める最近の研究成果とも符合している。

1 0 0 0 伊勢神宮棟持柱の古材転用(<連載>すごい〇〇! 第12回)

1 0 0 0 IR 関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程

- 著者

- 設楽 博己

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, pp.109-153, 2006-12

神奈川県小田原市中里遺跡は弥生中期中葉における,西日本的様相を強くもつ関東地方最初期の大型農耕集落である。近畿地方系の土器や,独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物などが西日本的要素を代表する。一方,伝統的な要素も諸所に認められる。中里遺跡の住居跡はいくつかの群に分かれ,そのなかには環状をなすものがある。また再葬の蔵骨器である土偶形容器を有している。それ以前に台地縁辺に散在していた集落が消滅した後,平野に忽然と出現したのも,この遺跡の特徴である。中里集落出現以前,すなわち弥生前期から中期前葉の関東地方における初期農耕集落は,小規模ながらも縄文集落の伝統を引いた環状集落が認められる。これらは,縄文晩期に気候寒冷化などの影響から集落が小規模分散化していった延長線上にある。土偶形容器を伴う場合のある再葬墓は,この地域の初期農耕集落に特徴的な墓であった。中里集落に初期農耕集落に特有の文化要素が引き継がれていることからすると,中里集落は初期農耕集落のいくつかが,灌漑農耕という大規模な共同作業をおこなうために結集した集落である可能性がきわめて高い。環状をなす住居群は,その一つ一つが周辺に散在していた小集落だったのだろう。結集の原点である大型建物に再葬墓に通じる祖先祭祀の役割を推測する説があるが,その蓋然性も高い。水田稲作という技術的な関与はもちろんのこと,それを遂行するための集団編成のありかたや,それに伴う集落設計などに近畿系集団の関与がうかがえるが,在来小集団の共生が円滑に進んだ背景には,中里集落出現以前,あるいは縄文時代にさかのぼる血縁関係を基軸とした居住原理の継承が想定できる。関東地方の本格的な農耕集落の形成は,このように西日本からの技術の関与と同時に,在来の同族小集団-単位集団-が結集した結果達成された。同族小集団の集合によって規模の大きな農耕集落が編成されているが,それは大阪湾岸の弥生集落あるいは東北地方北部の初期農耕集落など,各地で捉えることができる現象である。

1 0 0 0 唐古・鍵遺跡第74次調査:大型掘立柱建物の検出

- 著者

- 豆谷 和之

- 出版者

- 一般社団法人 日本考古学協会

- 雑誌

- 日本考古学 (ISSN:13408488)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.10, pp.107-116, 2000

唐古・鍵遺跡は,奈良盆地のほぼ中央,奈良県磯城郡田原本町に所在する弥生時代の代表的な環濠集落である。多重に巡る環濠は東西,南北ともに長さ約600mにおよぶ。遺跡の占有面積が,約30万m2の日本最大級の弥生集落である。1999年1月27日には,国史跡に指定された。発掘調査は,1936年の第1次から今日の第78次におよぶ。特に第1次は,唐古池の池底より多数の木製農耕具が出土し,弥生時代が初期農耕文化であることを証明した学史的に名高い調査である。今回報告する第74次調査は,遺跡を東西に分断する国道24号線の西側,鍵集落内で1999年7月14日から同年12月25日まで,田原本町教育委員会が実施した。遺物包含層は認められず,同一検出面で弥生時代前期から庄内期,中世および近世の遺構を検出した。唐古・鍵遺跡内部としては遺構の分布密度が低い。柱穴は少なく,木器貯蔵穴や井戸といった大型の土坑が遺構の大半を占める。このなかで,特筆されるのが大型掘立柱建物である。南北棟で独立棟持柱をもち,梁行2間(7.0m),桁行5間以上(11.4m以上)の規模である。また,掘立柱建物の内部となる中央棟通りにも柱穴があることから,総柱型になると考えられる。残存する柱根の直径は約60cmであった。柱底面と柱穴底には間があり,木片層あるいは棒材が敷き詰められていた。木片には加工痕があり,木柱加工時のチップを利用したものと考えられる。この大型掘立柱建物の年代は,遺構の切り合い関係や出土土器から,弥生時代中期初頭に位置づけられる。その年代は,独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物としても総柱型としても最も古いものである。弥生時代中期初頭の唐古・鍵遺跡は,大環濠を巡らす以前で,北・南・西の三居住区に分かれていたと想定されている。第74次調査地は,その西地区の中央付近にあたる。西地区は,遺跡内でも比較的古い前期弥生土器が遺構に伴って見つかっており,いち早く集住が進んだ地区と考えられている。おそらく,大環濠成立以前の唐古・鍵遺跡における中枢的役割をもっていたのだろう。その西地区中央部で,大環濠成立以前の大型掘立柱建物が検出されたことは意義深い。

1 0 0 0 IR 010 太陽にむかう舟 池上曽根遺跡・大型堀立柱 建物の復原

- 著者

- 浅川 滋男 あさかわ しげお Asakawa Shigeo

- 出版者

- 奈良国立文化財研究所

- 雑誌

- 奈良文化財研究所年報

- 巻号頁・発行日

- no.1998, pp.18-19, 1998-09-30

掲載許可調整中の画像は表示されません

- 著者

- 多淵 敏樹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F, 都市計画, 建築経済・住宅問題, 建築歴史・意匠 (ISSN:09150161)

- 巻号頁・発行日

- no.1987, pp.823-824, 1987-08-25

1 0 0 0 OA ナチス経済法

- 著者

- 日満財政経済研究会 編訳

- 出版者

- 日本評論社

- 巻号頁・発行日

- 1937

1 0 0 0 IR 棟持柱をもつ掘立柱建物の構造復原

- 著者

- 岡田 英男

- 出版者

- 奈良大学文学部文化財学科

- 雑誌

- 文化財学報

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.1-16, 1991-03

建築遺跡や集落の発掘調査の成果をより一層具体的に表現するために、建造物の復原的考察が行われ、併せて実物大に再現されたり、模型が製作される場合が少なくない。昭和23〜25年度に発掘調査が行われた登呂遺跡では住居と高床倉庫が復原されている。この復原に当たり、倉庫では登呂遺跡で発見された建築部材と、静岡県山木遺跡から発見された多量の高床式建物の部材が併せて検討された。住居については江戸時代天明4年(一七八四)完成の製鉄技術書『鉄山秘書』に記された製鉄小屋「たたら」の記録が重要な根披となったことは広く知られている。高床式建物では三重県ら納所遺跡、福岡県湯納遺跡、愛媛県古照遺跡などのように建築部材が発見されたことが少なくない。これらの古材が最も重要な復原資料であることは言うまでもない。その他、銅鐸、土器に刻まれた建物の絵、家型土器や家型埴輪、家屋文鏡、太刀の環頭など建築の姿を表現する遺物が少なくない。また『古事記』『日本書紀』『万葉集』『風土記』などに見える建築関係用語の研究も行なわれ、伊勢神宮・出雲大社・住吉大社のような伝統的な神社建築の構造形式も原史時代の建築を考えるうえに重要な資料となっている。