- 著者

- 吉村 純司

- 出版者

- 立正大学英文学会

- 雑誌

- 英文學論考 : The Rissho review (ISSN:09126120)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.7-17, 2019

7 0 0 0 データ引用-新たな規範への道のり

- 著者

- 池内 有為

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.9, pp.467-469, 2018-09-01 (Released:2018-09-01)

7 0 0 0 新自由主義的教育改革の政治過程とその分析視角

- 著者

- 森 裕城

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.2_42-2_64, 2012

A succession of books is being published that depicts changes in Japanese society based on the keyword of neoliberalism. This trend is particularly noticeable in fields that address the issues of workers, the elderly, people with disabilities, women, young people, and children. Expressed in more general terms, interest in neoliberalism appears to be growing in fields that study groups that are in weak positions within society. For this reason, this article focuses on the issue of educational reforms in order to identify the spread of neoliberalism in Japan, and it also discusses the development thereof. Viewed from the point of view of the intents of the elite, the development of educational reforms in Japan involves a variety of intermingled factors, and in some aspects these cannot be described as simply neoliberal reforms. However, when viewed at the real - world level of impact on society, school education clearly has been swept in a tide of neoliberalism, and those involved in education see this as problematic. It is the author's belief that this difference in recognition itself generates the current poor prospects on the subject of educational issues. It can be said that there is a pressing need to build an analytical framework for ascertaining comprehensively trends among the elite who institute reforms and trends among the people in weak positions who feel the effects of reforms.

7 0 0 0 OA NACSIS-CAT/ILLの再構築について

- 著者

- 佐藤 初美

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, pp.2032, 2019-03-31 (Released:2019-04-10)

1985年に運用を開始したNACSIS-CATは,共同分担目録方式によって日本の大学図書館の業務負担を軽減するとともに総合目録データベースの構築に成功し,日本国内のみならず海外の日本関連の研究者たちの研究活動に大きく貢献した。一方で学術情報流通の主流は着実に紙から電子へと移行した。将来にわたって学術研究の支援を確実に行っていくためには,NACSIS-CAT/ILLを基本とした学術情報流通の枠組みを早急に再構築していく必要がある。本稿では,新たな学術情報システムの構築を巡る検討の経緯を振り返り,2020年段階での変更点を詳述するとともに,その後の展望について述べる。

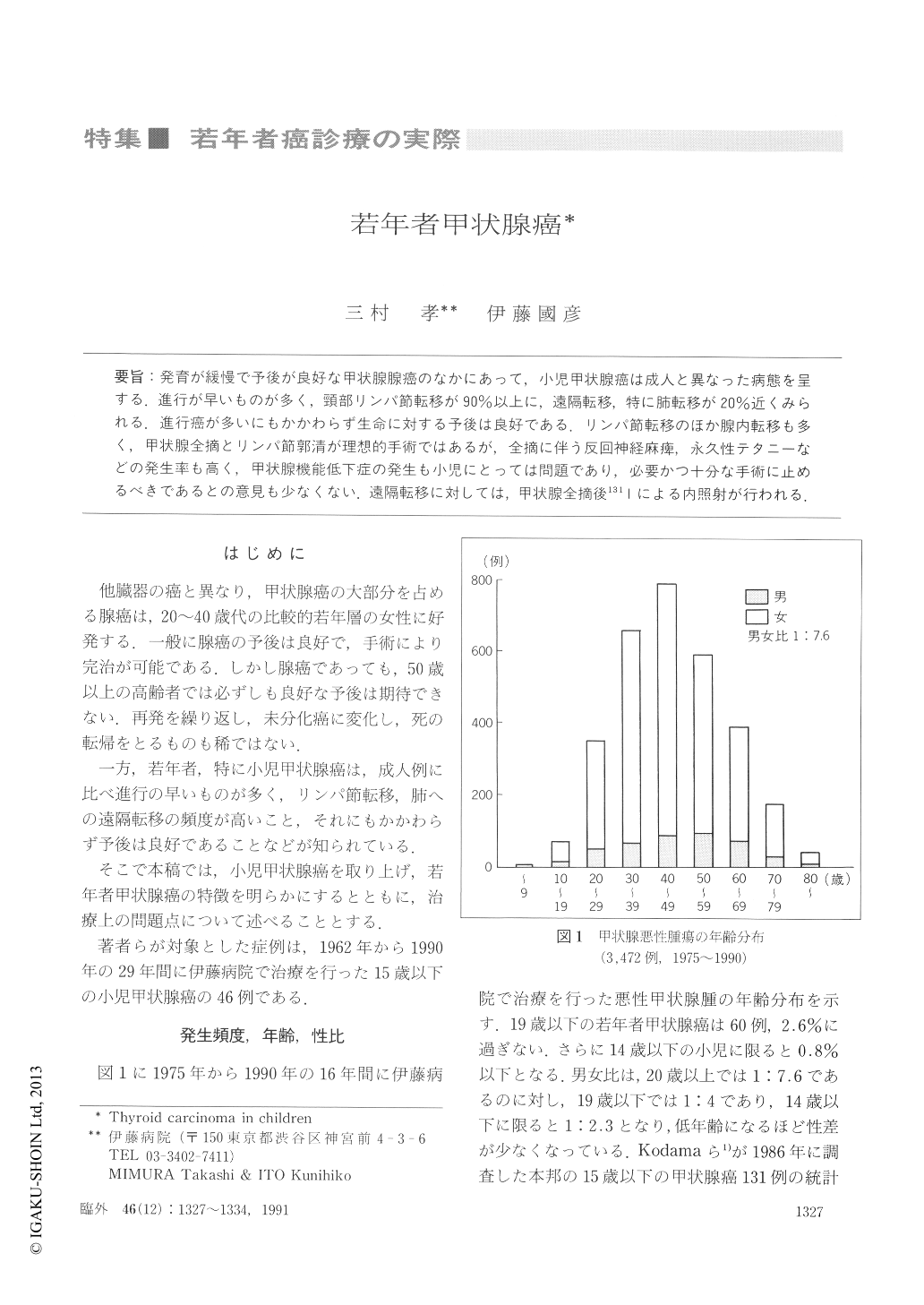

7 0 0 0 若年者甲状腺癌

- 著者

- 三村 孝 伊藤 國彦

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床外科 (ISSN:03869857)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.12, pp.1327-1334, 1991-11-20

発育が緩慢で予後が良好な甲状腺腺癌のなかにあって,小児甲状腺癌は成人と異なった病態を呈する.進行が早いものが多く,頸部リンパ節転移が90%以上に,遠隔転移,特に肺転移が20%近くみられる.進行癌が多いにもかかわらず生命に対する予後は良好である.リンパ節転移のほか腺内転移も多く,甲状腺全摘とリンパ節郭清が理想的手術ではあるが,全摘に伴う反回神経麻痺,永久性テタニーなどの発生率も高く,甲状腺機能低下症の発生も小児にとっては問題であり,必要かつ十分な手術に止めるべきであるとの意見も少なくない.遠隔転移に対しては,甲状腺全摘後131Iによる内照射が行われる.

7 0 0 0 IR 防災と地理教育 : 伊勢湾台風時の楠町の早期避難に学ぶ

- 著者

- 岩田 貢

- 出版者

- 龍谷大学

- 雑誌

- 龍谷紀要 (ISSN:02890917)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.155-170, 2015-03-16

7 0 0 0 携帯電話の怪談からみる技術発展と怪異

- 著者

- 古山 美佳

- 出版者

- 神道宗教学会

- 雑誌

- 神道宗教 = Journal of Shintō studies (ISSN:03873331)

- 巻号頁・発行日

- no.253, pp.25-58, 2019-01

7 0 0 0 OA 生活行動を考慮した交通需要予測ならびに交通政策評価手法に関する研究

7 0 0 0 「○○国」を紹介するという表象行為:そこにある「常識」を問う

- 著者

- オーリ リチャ

- 出版者

- 言語文化教育研究学会

- 雑誌

- 言語文化教育研究

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.55-67, 2016

<p>本稿は日本における多文化共生と向き合うべく,ある異文化交流の場に焦点を当て,そこであたりまえのように行われている「◯◯国」を紹介する活動に対し持っている違和感を明らかにすることを目的としている。Hall(1997)が提唱する表象の概念を用い,「◯◯国」を表象する行為は必ずしも「無害」ではなく,(1) 差異の強化,(2) 二項対立の構図の構築,(3) ステレオタイプ構築に繋がる行為であることが記述できた。その背景には常識の支配力やヘゲモニーの維持に関連するイデオロギーが見え隠れしていることも明らかになった。また,日本社会の構成人である母語話者・非母語話者一人一人が「市民」になるためには,(1) 批判的意識,(2) 有標質問・有標イメージに対する認識,(3) 文化の再考,(4) 「わたし」という存在に対する認識が必要であることが示唆できた。</p>

- 著者

- 市野 順子 八木 佳子 西野 哲生 小澤 照

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.1171-1183, 2019-04-15

本稿では,グループディスカッションを支援するために提示するフィードバックの,モダリティと提示対象者の要因が,グループメンバのコンピュータに対する反応に与える影響を検討する.我々は,企業の実際のブレインストーミングをフィールドとした実験を行い,4つのフィードバック条件――3つは触覚モダリティ(椅子の振動)を使用し,1つは視覚モダリティ(スポットライトの点滅)――を比較した.触覚モダリティを使用した3つのフィードバック条件は,フィードバックの提示対象者が異なる:(1) 参加が期待されるメンバ(潜在的話者)にのみ提示,(2) 現在発言中のメンバ(現行話者)にのみ提示,(3) 全メンバに提示.実験の結果,モダリティの要因に関しては,触覚は視覚よりも,議論への集中を妨げない程度ではあるが議論からメンバの注意を逸らし,フィードバック提示直後のターンテイキングを促した.提示対象者の要因に関しては,全メンバあるいは現行話者に提示する方が,潜在的話者に提示するよりも,ターンテイキングを促した.その一方で,潜在的話者に提示する方が,現行話者に提示するよりも,メンバは,システムの意図がわかりやすく,快適だと感じた.

7 0 0 0 アジアの人と神秘

- 著者

- オッセンドフスキー 著

- 出版者

- 生活社

- 巻号頁・発行日

- 1941

7 0 0 0 亞細亞の人と神秘

- 著者

- オッセンドフスキー 著

- 出版者

- 吐風書房

- 巻号頁・発行日

- 1941

7 0 0 0 OA 皮膚科性病科雑誌 第61巻 第4号

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.99, 1951 (Released:2014-05-15)

7 0 0 0 OA 3D映像による眼精疲労

- 著者

- 岩崎 常人

- 出版者

- 公益社団法人 日本視能訓練士協会

- 雑誌

- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.39-44, 2012 (Released:2013-03-15)

- 参考文献数

- 11

現在の3Dテレビや3D映画での立体像を再生する方式には、二眼式表示法が用いられている。二眼式表示法に共通した点は、人為的に両眼視差を用いることである。人為的に両眼視差を誘起して立体像を知覚させると、視機能の点では調節機能と輻湊機能との相互関係に解離を来す。そのために二眼式表示による3D映像の鑑賞は、眼精疲労を誘発しやすい。 眼精疲労は、その原因が複雑多岐にわたり、一つの原因に特定して予防や治療を進めることが困難である。しかし、古くから眼精疲労に関する原因的分類として、以下の5つがある。①調節性眼精疲労、②筋性眼精疲労、③不等像視性眼精疲労、④症候性眼精疲労、⑤神経性眼精疲労。この分類に従うと、二眼式表示での3D映像鑑賞による眼精疲労は、調節と輻湊機能とが解離することから、調節性眼精疲労と筋性眼精疲労に当てはめることができる。 3D映像を鑑賞することによって発症する眼精疲労の原因が、どこにあるのかを特に調節機能に重点をおいて考えてみる。また同時に、その眼精疲労の対策の一例についても、調節機能を尺度として推察する。

7 0 0 0 OA 縄文時代の國府・伊川津遺跡から出土した人骨の放射性炭素年代測定と炭素・窒素安定同位体分析

- 著者

- 日下 宗一郎 佐宗 亜衣子 米田 穣

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.1, pp.31-40, 2015 (Released:2015-06-20)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1 2

本研究は,國府遺跡と伊川津遺跡から出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定と炭素・窒素安定同位体比による食性解析を行った。國府人骨は,土器などの副葬品や抜歯風習などから,縄文時代前期と晩期の二つの時期に,伊川津人骨は晩期に帰属すると考えられてきた。この従来の年代推定を検証するとともに,食性の時代による変化や,抜歯型式に対応した食性の差違を調べることを目的とした。國府人骨は28個体について分析を行い,伊川津人骨は6個体について分析を行った。年代測定の結果,國府人骨は,5440–5990 cal BP, 4410–4520 cal BP, 2960–3070 cal BPの年代を示した。伊川津人骨は,2440–3070 cal BPの年代を示した。國府人骨の年代は,従来の前期と晩期という二つの時期の分類に加えて,一部中期の個体を含んでいる可能性を検出した。また,國府集団の食性は,陸上・淡水資源の摂取を特徴とし,晩期において淡水魚摂取の割合が下がっていた。伊川津集団の食性は,海産・陸上資源の摂取を特徴とし,晩期の國府集団よりも海産資源をより多く摂取していた。晩期においては,同位体比と抜歯型式の間に明確な関係は見られなかった。このように,人骨資料の年代を確かにすることは基礎的な情報として重要であり,一遺跡内でも食性の時期間変化の検討が可能となる。

7 0 0 0 OA 終戦直後、西川町間沢に滞在した橋田壽賀子のこと

- 著者

- 新宮 学

- 出版者

- 西村山地域史研究会

- 雑誌

- 西村山地域史の研究 (ISSN:13443364)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.77-93, 2013-09-30

- 著者

- Shion Sekizawa Takafumi Miyasaka Hisashi Nakamura Akihiko Shimpo Kazuto Takemura Shuhei Maeda

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.15A, pp.25-30, 2019 (Released:2019-06-22)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 34

During a torrential rainfall event in early July 2018, profound enhancement of moisture influx from the south and its convergence occurred over western Japan, which is investigated in this study on the basis of objective analysis and forecast data from the Japan Meteorological Agency Meso-Scale Model. The heavy rainfall over western Japan is found to accompany enhanced oceanic evaporation extensively around Japan, especially around the Kuroshio and entirely over the Sea of Japan. Linear decompositions of the anomalous moisture flux and surface latent heat flux anomalies applied to the high-resolution data reveal that the intensified speed of the low-level southerlies was the primary factor for the pronounced enhancement of both the moisture transport into the heavy rainfall region, especially in its western portion, and evaporation around the Kuroshio into the southerlies. An additional contribution is found from positive sea-surface temperature anomalies to the enhanced southerly moisture inflow into the eastern portion of the rainfall region. These findings have been confirmed through a backward trajectory analysis, which suggests that anomalous moisture supply to air parcels into the rainfall region primarily through the enhanced wind-forced evaporation roughly corresponds to about 10% of the precipitable water anomaly over western Japan.