3 0 0 0 OA Toward Implementation of the Global Earth Observation System of Systems Data Sharing Principles

- 著者

- Paul F. Uhlir Robert S. Chen Joanne Irene Gabrynowicz Katleen Janssen

- 出版者

- CODATA

- 雑誌

- Data Science Journal (ISSN:16831470)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.GEO1-GEO91, 2009-10-07 (Released:2009-10-07)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 7 4

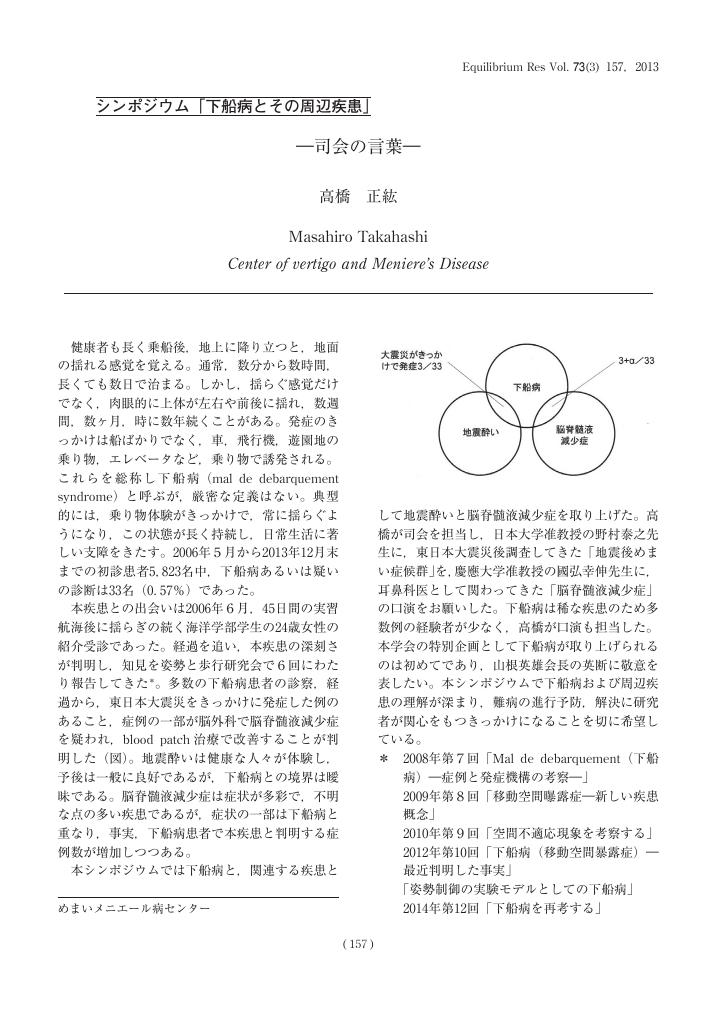

3 0 0 0 OA ―司会の言葉―

- 著者

- 高橋 正紘

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.157-157, 2014-06-30 (Released:2014-08-01)

3 0 0 0 OA 水中におけるプラズマ溶接(第2報)

- 著者

- 蓮井 淳 衣川 純一 菅 泰雄

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.18-28, 1973-01-25 (Released:2011-08-05)

- 参考文献数

- 1

A new underwater plasma welding process has been developed. In this process, viscous liquid is used in place of shielding gas to protect the part being welded from the surrounding water and to stabilize plasma arc.Welding experiments are done by using steel for welded structure of 6 mm in thickness and it is ascertained that this process can be put to practical use.Main results are summarized as follows:(1) Water glass is used as a typical viscous liquid.(2) Water glass shielding for the part being welded has a marked effect on stabilization of underwater plasma arc.(3) Water glass shielding has an effect on heat insulating of the part being welded and lowers the solidification rate of molten metal. Owing to this feature, the weld metal does not include a blowhole and the maximum hardness of the heat-affected zone adjacent to the bond is lowered considerably.(4) The weld resulting from this process has excellent mechanical properties, and especially its ductility and notch toughness can be improved remarkably, compared with those of the weld resulting from nonshielding.(5) Coefficient of viscosity and flow (feeding) rate of shielding water glass should be selected properly. However, the proper range of combinations of viscosity and flow rate may be relatively wide.

3 0 0 0 OA Comparison of Gait Aspects According to FES Stimulation Position Applied to Stroke Patients

- 著者

- Byeong-mu Mun Tae-ho Kim Jin-hwan Lee Jin-youg Lim Dong-kwon Seo Dong-jin Lee

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.563-566, 2014 (Released:2014-04-23)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 7 16

[Purpose] This study sought to identify the gait aspects according to the FES stimulation position in stroke patients during gait training. [Subjects and Methods] To perform gait analysis, ten stroke patients were grouped based on 4 types of gait conditions: gait without FES stimulation (non-FES), gait with FES stimulation on the tibialis anterior (Ta), gait with FES stimulation on the tibialis anterior and quadriceps (TaQ), and gait with FES stimulation on the tibialis anterior and gluteus medius (TaGm). [Results] Based on repeated measures analysis of variance of measurements of gait aspects comprised of gait speed, gait cycle, and step length according to the FES stimulation position, the FES stimulation significantly affected gait aspects. [Conclusion] In conclusion, stimulating the tibialis anterior and quadriceps and stimulating the tibialis anterior and gluteus medius are much more effective than stimulating only the tibialis anterior during gait training in stroke patients using FES.

3 0 0 0 OA OpenURLとリンクリゾルバーがもたらした研究情報サービス

- 著者

- 松下 茂

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.9, pp.550-557, 2007 (Released:2007-12-01)

3 0 0 0 OA テキストマイニングによる園芸活動の感想分析

- 著者

- 多田 啓太朗 野田 勝二 佐藤 公信 寺内 文雄

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- pp.66, 2014 (Released:2014-07-04)

本研究は、高次脳機能障害者の社会復帰を目指した包括的リハビリとして有効とされている園芸活動の検証を行った。 調査対象地は、園芸活動が実施されている、高次脳機能障害者支援センターAとした。分析対象は、利用者が園芸活動後に記述した感想とし、5年間、計129回分をパソコンを用いてテキストデータ化した。分析には、フリーのテキストマイニングソフトであるKH coderを用いた。分析方法は、感想の全体像を探るため、頻出語句の抽出と階層クラスター分析を行った。さらに、頻出回数の多い語句について、共起ネットワークを用いて詳細な分析を行った。 結果、多くの利用者は、園芸活動に対して肯定的な感想を持つことが明らかとなった。「美味しい」という語句は、収穫や調理といった生活技能の訓練と共起することが明らかとなった。このことから、園芸活動では、収穫したものを美味しく食べることで、生活技能を習得する訓練を利用者が肯定的に捉えてることが明らかとなった。 以上より、高次脳機能障害者支援センターにおいて、園芸活動は、社会性の向上や生活技能の習得を図る包括的リハビリとしての有効性が示唆された。

3 0 0 0 OA Web リソースと地理情報を活用した新店舗情報の自動収集に関する研究

- 著者

- 寺口 敏生 田中 成典 西江 将男

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 知能と情報 (ISSN:13477986)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.411-427, 2011-08-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 31

近年,情報関連技術の普及と発展に伴い,カーナビゲーションを代表とする地理空間情報サービスが普及している.しかし,地理空間情報サービスの基盤となる地図情報の整備は人手による現地踏査に依存しているため,新店舗の開店などの実空間の情報変化に地図情報が追従できていない問題がある.そこで,著者らは,Web上の新店舗の開店情報を対象として,自然言語から店舗名,住所や業種などの店舗情報を自動収集するテキストマイニングの研究を行ってきた.しかし,新規開店に関連するキーワードだけを用いてマイニングを行った場合,業種別の単語出現傾向の違いや,単語の連接関係によって生じるノイズなどの自然言語の曖昧性に起因する課題に加え,情報自体の正誤を評価できないという課題に直面した.そこで,本研究では,キーワードによるマイニングに加え,マーケティング分析の指標に基づいて,店舗の業種と出店位置の地理的特性との関係を活用することで,これらの課題を克服することを目指す.実験から,地理的特性を考慮した情報を評価することによって,新店舗に関する開店情報を高精度に取得できることを実証した.

3 0 0 0 OA 東北地方津波被災地域の漁業の地域特性と復興プロセスの展望

- 著者

- 高野 岳彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.119-140, 2013 (Released:2013-09-13)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 3

本論では2008年漁業センサスの漁業地区別統計を主に使用して,東北地方太平洋岸の漁業の地域特性を分析した.同地域の漁業は2011年の大津波によって壊滅的被害を受け,現在復興が進められている.その復興プロセスは震災前の各地域の漁業生産のあり様とどう関連するのかについては地理学研究の主題となると考える.本分析はそのための基礎資料として企図された.分析においては,初めに漁業の種類,経営形態,経営規模,販売額,兼業状況,労働力状況等に関する諸指標を分布図化してその地域性を確認した.次いで,それらの23変数×77漁業地区のデータ行列に対して主成分分析を適用し,4つの解釈可能な主成分を抽出した.さらにその成分得点から77 地区を類型分類し,都市漁港,自立養殖漁村,小規模・兼業養殖漁村,共同経営・定置網漁村の主要4類型を見出した.最後に,それらの地域特性は今後の復興プロセスのあり方とどう関連するのかについて考察を行った.

3 0 0 0 OA 高齢者高血圧治療のこつ

- 著者

- 久代 登志男

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.123-126, 2010 (Released:2010-05-17)

- 参考文献数

- 14

3 0 0 0 OA 地球温暖化 —第4講 地球温暖化への対策—

- 著者

- 杉山 昌広

- 出版者

- 公益社団法人 大気環境学会

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.A15-A23, 2014-01-10 (Released:2014-07-18)

- 参考文献数

- 21

3 0 0 0 OA 「Quantum GIS入門」書評

- 著者

- 谷村 晋

- 出版者

- 日本国際保健医療学会

- 雑誌

- 国際保健医療 (ISSN:09176543)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.91-92, 2014-06-20 (Released:2014-07-17)

3 0 0 0 OA 若手の会だより

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.120-121, 2014 (Released:2014-03-28)

3 0 0 0 OA 関節リウマチに対する生物学的製剤の適正使用

- 著者

- 山村 昌弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.4, pp.894-898, 2009 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA Effects of Inter-electrode Distance on Delayed Onset Muscle Soreness in Microcurrent Therapy

- 著者

- Jeong-Woo Lee Ji-Sun Kang Soo-Ji Park Se-Won Yoon Seong-Kwan Jeong Myoung Heo

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.1451-1454, 2013 (Released:2013-12-11)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 7

[Purpose] This study examined the effect of the distance between the two electrodes on delayed onset muscle soreness during microcurrent therapy. [Methods] In this study 24 healthy women who hadn’t exercised regularly for six months were selected and randomly divided into two groups. Delayed onset muscle soreness (DOMS) was induced and experimental Group 1 were given microcurrent treatment with the electrodes attached at a close distance evaluated. Experimental Group 2 received the same treatment with the electrodes attached at a greater distance apart. Visual analogue scale pain and the RIII reflex were evaluated after inducing DOMS and after one day, two days, three days and four days of microcurrent treatment. [Results] The visual analogue scale and amplitude of RIII amplitude only showed significant differences with the length of time of the treatment. [Conclusion] This study found that difference of interelectrode distance has no influence on VAS pain and the RIII reflex of DOMS. Although there were no significant differences in RIII amplitude, we suspect that it may be influenced by current parameters such as frequency and intensity.

3 0 0 0 OA 溶連菌性扁桃炎に対してペニシリンは本当に有効なのか?

- 著者

- 石和田 稔彦

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.191-195, 2008-03-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

溶連菌による扁桃炎治療として, ペニシリン系薬の10日間投与が標準的治療として行われてきた. しかし, 最近海外で, これまでの臨床試験のメタ解析から, 短期療法も含めセフェム系薬の方がペニシリン系薬よりも臨床効果がすぐれるという報告がなされ, ペニシリン主体の治療方針を見直す必要が生じてきた. そこで, 本邦における現況を中心に解析したところ, ペニシリン系抗菌薬の除菌率は, 85%程度であるが, 臨床的再燃率はセフェム系短期療法と同等であり, 感受性の低下も認められていなかった. また, リウマチ熱の出現は極めて低く, 溶連菌による扁桃炎抗菌薬治療後の腎炎発症も少なかった. 以上の状況を考えると, ペニシリン系薬は, 溶連菌による扁桃炎の治療薬として現在でも有効であると考えられた. ただし, 溶連菌による扁桃炎再燃の原因として, 服薬コンプライアンスの低下, 抗菌薬の作用から逃れる溶連菌の存在 (細胞内侵入菌, バイオフィルム産生菌) などが考えられており, 症例に合わせて, セフェム系抗菌薬やマクロライド系抗菌薬 (耐性菌が増加しており使用にあたっては注意が必要) を上手に選択して使用していくことも大切である.

3 0 0 0 OA 2値変量に基づく教師無し分類における類似係数の選択

- 著者

- 石田 実 西尾 チヅル 椿 広計

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.65-81, 2011 (Released:2011-07-04)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

Pairwise similarity coefficients are popular measure for binary variables. Many different measures of similarity have been proposed in the literature. Then we are interested in which one is the most effective for classifications. We focus on the fact that almost all measures of similarity are composed of interactions and main effects, and conjecture that the most useful similarity is an interaction because main effect don't play a role of classifications but totally order. All combinations of sixteen similarities coefficients and five clustering method were tested with music CD POS data. The cluster validation were assessed by interpretable, uniform, reproducible, external and internal criteria. As a result, the similarity coefficient which is more correlative with an interaction turns out more useful for classifications. That is, the best similarity is an interaction.

3 0 0 0 OA NCDとがん登録

- 著者

- 友滝 愛 宮田 裕章 岩中 督

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.29-33, 2014 (Released:2014-04-30)

- 参考文献数

- 11

医療の質向上を目的とした臨床データベース事業として,2011年から外科専門医制度と連携したNational Clinical Database(NCD)が始動した。NCDは開始当初より,一部の臓器がんに対してはがんの詳細情報が登録され,2012年からは乳癌登録・膵癌登録も開始された。NCDデータは,がん診療の質を評価する指標の開発やがん医療の均てん化の取り組みなど,様々な活用が期待される。一方,がん情報の症例登録では,登録の悉皆性や予後情報の追跡調査などデータの質の担保が重要である。個人情報保護や倫理的側面に配慮したうえで,他のがん登録との連携も見据えたデータ収集の効率化を検討している。さらに,医療現場にリアルタイムで直接情報をフィードバックする仕組みを構築し,患者の術後死亡や合併症の予測率を計算する機能の開発や,NCDデータを基盤とした臨床研究などにも取り組んでいる。NCDは患者視点に立ち,医療従事者が理解・納得して参加できる事業として,さらに発展を目指している。

- 著者

- 坂東 伸幸 後藤 孝 赤羽 俊章 大貫 なつみ 山口 朋美 佐和 弘基 西原 広史 田中 伸哉

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.142-147, 2013 (Released:2013-08-30)

- 参考文献数

- 16

穿刺吸引細胞診は甲状腺結節の質的診断のために最も有用な検査である。当院ではこれまでプレパラートに穿刺吸引細胞を吹き付ける従来法で細胞診を行ってきたが,診断率は高くなかった。そこで液状処理細胞診(Liquid-based cytology;LBC)を採用した。2007年4月から2011年5月までに従来法で穿刺吸引細胞診を施行し,パパニコロウのクラス分類で判定した426病変(従来法群)と2011年6月から2012年8月までにLBCを施行し,当院で甲状腺癌取り扱い規約第6版に準じて判定した297病変(LBC群)との比較を試みた。検体不適正についてLBC群では27病変(9.1%)であり,従来法の68病変(16%)と差を認め,同規約の付帯事項である10%以下を達成した。手術施行し,病理組織と対比できた従来法群125例においてclass Ⅲを除くと感度69.6%,特異度95.2%,正診率80.5%であったが,LBC群53例では鑑別困難例を除くと感度,特異度,正診率とも100%を示した。穿刺吸引細胞におけるLBCは従来法と遜色ないと考えられる。

- 著者

- Shizuyo Sutou

- 出版者

- 日本環境変異原学会

- 雑誌

- Genes and Environment (ISSN:18807046)

- 巻号頁・発行日

- pp.2014.017, (Released:2014-06-07)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1 1

Bipedalism paved the way to delivery of immature babies and development of the brain after birth. This communication presents the argument that hairlessness allowed hominins to access fire through wildfires, which occurred frequently after a climate shift from a wet to a dry environment 2.5 million years ago (Ma). Initially, naked hominins approached fire for warming, but soon must have come across burnt animals in the aftermath of wildfires. They learned the taste of burnt meat, which must have been a driving force compelling them to become meat-eaters. Hominins must have learned gradually how to control fire and how to repel hairy animals that abhor fire. Because they could neither run fast nor have muscles sufficiently strong to compete with large carnivores' fangs and claws, they chose not to be hunters but robbers. When they found that a carnivore had killed a prey animal, they approached the hungry predator and repulsed it using fire and stones, then claiming the prey intact. This is the core of the human robber hypothesis. The timing of global cooling, the appearance of savannahs, the appearance of transitional humans, decline of large predators, the manufacture of stone tools, and the start of cooking largely coincide at 2.5 Ma. They also smoked out animals from their dens or caves, and robbed them of shelter and territory. Cooked meat is both tasty and easily digested, providing hominins with rich nutrients sufficient to enlarge the brain, while most large carnivores were forced to extinction. Consequently, the use of fire, facilitated by hairlessness, must have played important roles in protecting hominins from cold, in repelling predators, in robbing large carnivores of prey and dwellings, and in providing the brain with nutrients for strong growth into adolescence. Development of the eccrine glands is also discussed as a result of hairlessness.

3 0 0 0 OA 湧水湿地の保全・活用と地域社会

- 著者

- 富田 啓介

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.26-37, 2014-03-31 (Released:2014-04-23)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

西日本の丘陵地を中心に分布する湧水湿地は,希少種のハビタットであるのと同時に,地域社会の中で人の営為と関係を持ちながら存続してきた里山の湿地という特色を持つ.地域社会と湧水湿地の関わりを整理すると,空間的・心理的近さから生じる場所を介した関わりの中に,形成・維持に直接関与する生態的システムを介した関わりが存在する.今日の湧水湿地の保全・活用に関する活動もその関わりの構造を踏襲している.活動を担う主体は湧水湿地の存在する場所の地域社会の中に作られた団体であり,森林管理や草刈などかつての生態的システムを介した関わりが再現されている.地域社会が中心となった保全・活用は,湧水湿地本来の姿を維持するために今後も重要である.一方で,湧水湿地の関心層を増やして保全・活用をさらに推進するためには,個々の湿地の情報を広く発信することや,地場産業と結びつけた複数の湿地をめぐるジオツアーの実施のように,広域的視点での活動も求められる.