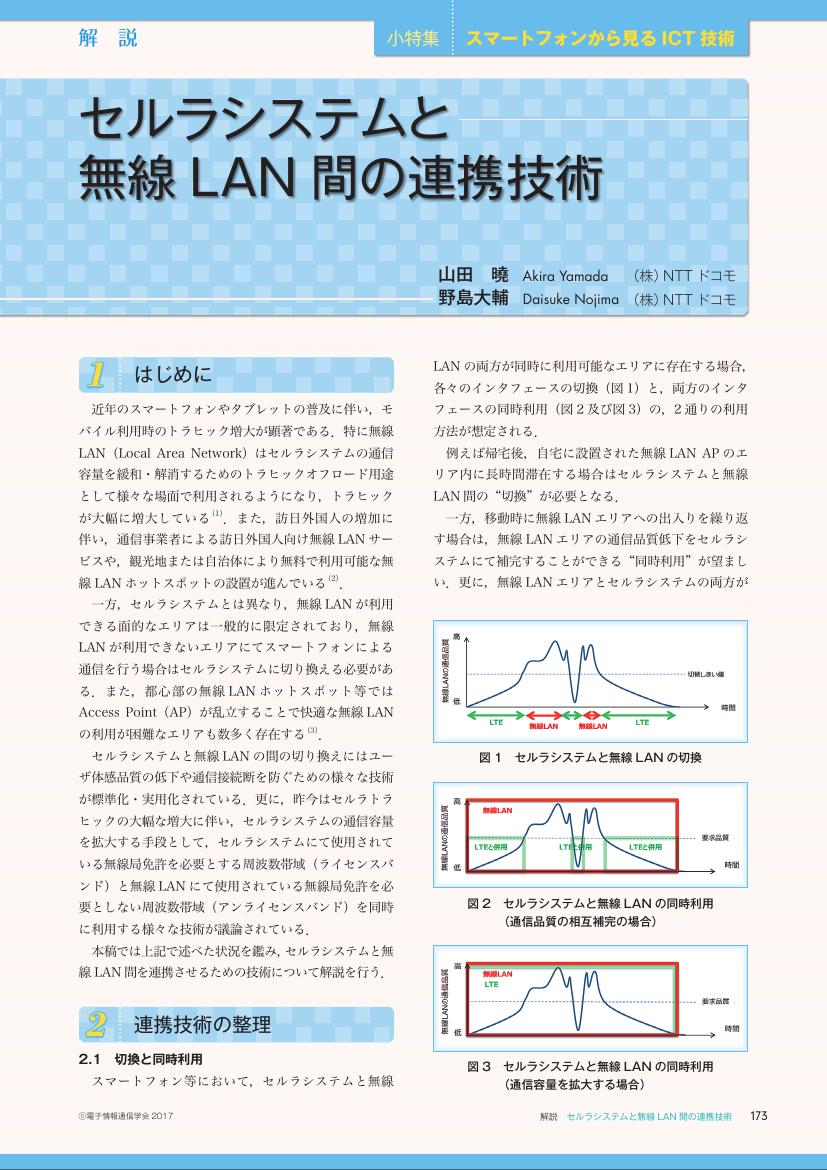

1 0 0 0 OA セルラシステムと無線LAN間の連携技術

- 著者

- 山田 曉 野島 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.173-178, 2017-12-01 (Released:2017-12-01)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 IR 1957年市町村自治法改正過程にみる瀬長那覇市長追放事件

- 著者

- 伊從 勉 Iyori Tsutomu

- 出版者

- 琉球大学国際沖縄研究所

- 雑誌

- International journal of Okinawan studies (ISSN:21854882)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.1-21, 2012-12

The ouster of Mayor Senaga of Naha City from his office by order of the High Commissioner of the USCAR is a well known scandal from the year 1957 in Okinawa, not only as a violation of the autonomy of local government by the U.S. Administration Power occupying then the Ryukyu Islands, but also for the fact that it was rather Ryukyuan political leaders including mayors and chairmen of the local assemblies, businessmen, and editors of the mass-media who urged the Order of the High Commissioner. He intervened because there was no legitimate solution left in the Assembly of Naha City to succeed in a vote of no-confidence in the Mayor, nor in the Ryukyu Legislature to amend an article in the Municipal Autonomy Law, which could enable the no-confidence, because the Legislature has denied it by the good reason that the case was too particular to generalize in a law. This paper tries to focus on a hitherto forgotten relationship between the ouster and the role that the government of the Ryukyu Islands played by another whole-scale amendment of the Law, processed along with the campaign for ouster throughout the year.

- 著者

- 広田 秀樹 Hirota Hideki

- 出版者

- 新潟大学大学院現代社会文化研究科

- 雑誌

- 現代社会文化研究 (ISSN:13458485)

- 巻号頁・発行日

- no.60, pp.49-65, 2015-03

A serious missile crisis occurred in Europe during the late 1970s and 1980s after the Soviet Union deployed very powerful SS-20 intermediate-range nuclear force (INF) missile in 1977. Such bold military behavior on the part of Soviet Union represented the superiority of the leading socialist nation, pitted against the leading capitalist nation of the United States. Ronald Reagan was inaugurated as U.S. president in 1981. In response to this military action of the Soviet Union, his administration adopted a strategy known as "peace through strength". This was a fairly new approach that aimed to solve international political issues and establish world peace by utilizing national strengths, such as military power and technology in addition to economic prosperity. This paper explores the beginning of the missile crisis in Europe, as well as the beginning of the Reagan administration's strategy of "peace through strength".

1 0 0 0 OA 衣類の消費と廃棄・循環の実態と課題

- 著者

- 木村 照夫

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.140-147, 2010 (Released:2014-10-07)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 2

循環型社会形成の重要性からリサイクルを義務づける数多くの法律が施行されている中で,繊維製品に関してはいまだ法律が施行されていない。現在,回収された衣類廃棄物の大半は中古衣料,反毛およびウエスとしてリサイクルされているが,衣類に関するリサイクル率は20%程度に留まっている。リサイクル率が低い大きな理由は繊維製品の多様性によるリサイクルの難しさにある。本稿では繊維製品の中でもわれわれに一番身近な衣類を対象に,リサイクルの現状と課題を整理している。さらに,筆者らの衣類廃棄物を用いた木材代替材料ならびに天然繊維複合材料としてのリサイクルの試みを紹介している。また,環境負荷の小さなリサイクルを推進する上でLCA解析が重要であること,ならびにリサイクル推進には技術開発のみでなく国民の意識改革が必要であることを述べ,教育用に作成された漫画本の反響についても言及している。

- 著者

- 伊從 勉

- 出版者

- 京都大學人文科學研究所

- 雑誌

- 人文学報 (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- no.104, pp.37-63, 2013

琉球王国時代の首里は,西原・南風原・真和志の三箇間切を後背地域として経営された王都だった。那覇は17世紀までは真和志間切のなかの良港として,後には泊と並ぶ独立した港まちとして,王城に上る冊封使や薩摩の役人達の逗留地であり,日本人町と渡来人・?人の町,そして遊郭を擁す町として殷賑を極めた。近代に入ると,首里は周辺の旧三箇間切から切り離され,産業や商業的基盤を持たぬ小自治体となり,三箇間切もそれぞれ独立した村となった。那覇は,狭いながら以前同様の商業・通商・産業を維持し,さらには首里から県庁を移した県都となった。こうして,政治・産業・経済的に,首里と那覇の地位は逆転した。しかし,沖縄県への地方制度の導入は遅れ,他府県並の一般自治制 (市制町村制) が施行されたのは1921年である。自治体の規模を旧王府時代の単位そのままに自治制が施行されたため,50平方粁,12万人を擁する地域に5つの自治体がひしめきあう様となり,そのうちの那覇市と周辺地域及び首里市だけに都市計画法が適用されたのは,日本の同規模の都市に比べて大きく遅れ1933年のことである。ところが,那覇と首里における都市計画は敗戦までほとんど進展がなかった。しかも,33年以降の那覇・首里の市長達は,自治体の合併が〈都市計画〉のまず第1歩と考え「大沖縄市」を実現しようと努力したが実現しなかった。都市計画法上,都市計画区域は単一自治体の領域を大きく越えて内務大臣が指定するから,区域内の自治体が合併するか否かは,本来,国の都市計画支配とは別個の問題である。市村合併は自治の問題であり,都市計画は国家事務であるからだ。何故,戦前戦時下の沖縄県では都市計画はほとんど進展しなかったのか。そして,時の首里市長や那覇市長は,何故,自治体合併が〈都市計画〉だと考えたのか。戦前の沖縄県や那覇に関与したごく少数の都市計画属官や技師のうち,以上の謎に係わった人物がいた。Shuri, an ancient capital of the Ryukyu Kingdom, Naha, its port town and surrounding three districts had composed since 15th century a kind of metropolitan region of the Kingdom. In the modernity however, they got disassociated into several independent bodies after the abolishment of the Kingdom in 1879. Shuri became a small township without any industries nor commercial activities but with population of ex-retinues families of the Kingdom. Naha, on the contrary, turned to be a center of Okinawa Prefecture with economical, political and trading activities in spite of its historically limited area facing on both sides to an inner bay and a western seashore. The application of modern local autonomic system to local bodies in Japan in 1889, has delayed much in Okinawa until 1921, so is the same as for the Town Planning Law promulgated in 1919 until its application to Naha and Shuri in 1933. These two systems were contradictory each other, because the latter denied the autonomic decision in Town Planning by each local body. The delay of application has urged the City of Naha an independent sense of autonomic governance of the city, and has executed by themselves the construction of Water supply systems without any national Town Planning subsidiaries. It could explain a reason why, in 1941, an incorporation of Naha, Shuri and three villages around has become a subject of controversy, where people believed it as a necessary step to a broaden Town Planning of the region. All the while, Okinawa was one of the Prefectures in prewar and war time Japan, where a state-made Town Planning has executed almost nothing. And juridically any corporation of cities, towns and villages was not a crucial premise of Town Planning, because Urban zoning area had no relation with incorporation of local bodies but defined by the Home Ministry. This paper analyses how and why these contradictions and misunderstandings happened in the war-time Okinawa Metropole where a state administrative system of Town Planning played almost no role.

1 0 0 0 OA 動物の好奇心・探索行動に関する研究

- 著者

- 藤田 統

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.122-133, 1959 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 126

- 被引用文献数

- 2 1

1 0 0 0 OA 人間ドックにおける血尿の意義

- 著者

- 辻 裕之 遠藤 繁之 原 茂子 大本 由樹 天川 和久 謝 勲東 山本 敬 橋本 光代 小川 恭子 奥田 近夫 有元 佐多雄 加藤 久人 横尾 郁子 有賀 明子 神野 豊久 荒瀬 康司

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.563-569, 2015 (Released:2015-12-22)

- 参考文献数

- 11

目的:人間ドックにおける尿潜血の意義を検証する.方法:2011年2月からの1年間に虎の門病院付属健康管理センター(以下,当センター)人間ドックを受診した16,018例(男性10,841例,女性5,177例)について尿潜血の結果を集計し,推算糸球体濾過値(以下,eGFR)との関連を検討した.次に2008年から2011年の4年間に当センター人間ドックを受診したのべ58,337例(男性40,185例,女性18,152例)について,腹部超音波検査で腎・尿路結石,またその後の検索を含めて腎細胞がんおよび膀胱がんと診断された例について,受診時の尿潜血の結果を検討した.結果:年齢を含めた多変量解析を行うと,尿潜血とeGFR低値との間には有意な関係を認めなかった.また,超音波上腎結石を有する場合でも,尿潜血陽性を示すのはわずか18.5%に過ぎなかった.さらに,腎細胞がん例で8.3%,膀胱がんでも28.6%のみに尿潜血は陽性であった.結論:人間ドックにおいて尿潜血は従来考えられていたより陽性率が高いが,少なくとも単回の検尿における潜血陽性は,CKDや泌尿器科疾患を期待したほど有効には示唆していないと考えられた.今後,尿潜血陽性例の検索をどこまで行うのが妥当なのか,医療経済学的観点も加味した新たな指針が望まれる.

1 0 0 0 OA 新古典派経済学による貨幣へのアプローチ

- 著者

- 片岡 浩二

- 出版者

- 横浜国立大学教育人間科学部

- 雑誌

- 横浜国立大学教育人間科学部紀要. III, 社会科学 (ISSN:13444638)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.1-14, 2006-02-28

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1896年08月27日, 1896-08-27

- 著者

- Paul Longley Arthur Jason Ensor Marijke van Faassen Rik Hoekstra Nonja Peters

- 出版者

- Japanese Association for Digital Humanities

- 雑誌

- Journal of the Japanese Association for Digital Humanities (ISSN:21887276)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.98-113, 2018-10-21 (Released:2018-10-22)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 3

Migrants all over the world have left multiple traces in different countries, and this cultural heritage is of growing interest to researchers and to the migrant communities themselves. Cultural heritage institutions, however, have dwindling funds and resources to meet the demand for the heritage of immigrant communities to be protected. In this article we propose that the key to bridging this gap is to be found in new possibilities that are opened up if resources are linked to enable digital exploration of archival records and collections. In particular, we focus on the value of building a composite and distributed resource around migrants’ life courses. If this approach is used and dispersed collections held by heritage institutions can be linked, migrant communities can have access to detailed information about their families and researchers to a wealth of data—serial and qualitative—for sophisticated and innovative research. Not only does the scattered data become more usable and manageable, it becomes more visible and coherent; patterns can be discovered that were not apparent before. We use the Dutch-Australian collaborative project “Migrant: Mobilities and Connection” as an example and case study of this life course–centered methodology and propose that this may develop into a migration heritage template for migrants worldwide.

- 著者

- Wenyi Shang Winbin Huang

- 出版者

- Japanese Association for Digital Humanities

- 雑誌

- Journal of the Japanese Association for Digital Humanities (ISSN:21887276)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.33-48, 2018-10-21 (Released:2018-10-22)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

The Song Dynasty was a decisive period of transformation in ancient China, during which relationships between scholars and politicians are thought to have become closer and closer, and this change is considered part of the “Tang–Song transition.” In the Song Dynasty, the Yuanyou 元祐 era (1086–94) was a critical and complex period with regard to its political environment. The major purpose of this paper is to investigate the relationships between scholars and politicians during this period. The connections between figures collected from the CBDB (China Biographical Database) include both literary relations and political relations. Two scholars have a literary relation when both of them write to a common third figure, and a political relation between two politicians is demonstrated through such connections as political support associations, recommendation sponsorship, and oppositional political affiliations. In the present study, two matrices are respectively constructed according to literary and political relations among figures and a Poisson-Gamma factorization model is adopted to obtain the key factors of the matrices. According to calculated results and literary history, the scholars can be clearly classified into three groups. We identified two groups of the politicians with this method, while we found other politicians to have steered a course between them. Furthermore, the figures engaged in common literary pursuits are more likely to share common political goals. As a result, the observation that scholars and politicians are related closely in the Yuanyou era confirms that this period must have featured literati politics.

1 0 0 0 OA 9ヶ月乳児検診における母親の笑いの感情について

- 著者

- 松本 治朗

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.141-147, 2012-07-21 (Released:2017-07-21)

神戸市にて実施されている9ヶ月の乳児検診の方式に従い、同検診を筆者の診療所で受けた母児83例を対象とした。検診時に母親の笑いの感情についてフェイス・スケールを利用して評価した。これにより笑いの感情を持つ母親52人(笑い群)および笑いの感情を持たない母親31人(非笑い群)の二群に分けた。この両群において子育て上どのような違いがあるのかについて分析を試みた。すなわち早期産の発症、母親の心配事の有無、分娩様式、出生時および9ヶ月における児の体重、喫煙の有無、あやすと初めて笑った時期、授乳方式に違いはないかについて検討した。その結果、母親がよく笑う感情を持っていることと子育ての心配が少ないこと、および育ちも健やかなこととの関連性が示唆された。

- 著者

- 金森 貴洋 厳 網林

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.261-274, 2018 (Released:2018-10-20)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2

東日本大震災から6年が経過し,津波被災地では集団移転が完了しつつある.究極的な津波予防対策である集団移転によって安全性が確保される一方で,高齢者住民の生活は大きく変容することが予想される.本稿では,人口減少・高齢化が進む中で行われた地形起伏の大きい地域における集団移転が高齢者住民の徒歩による生活にどのような影響を与え得るのかを明らかにした.具体的には傾斜・身体機能による影響を反映した歩行負荷量を算出し,各集団移転団地から最寄りの生活施設までの徒歩アクセシビリティ評価を行った.分析の結果,気仙沼市において全96団地中6割が公共交通の徒歩圏外にあり,15団地は全ての生活施設まで徒歩で到達することが困難であることが明らかになった.また,標高が高い団地は徒歩アクセシビリティが悪化する傾向がみられた.

1 0 0 0 OA 熟成する笑い : 昭和初期の笑い相

- 著者

- 浦 和男

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.18-31, 2012-07-21 (Released:2017-07-21)

現在の笑い研究は、今という時間に視座を置く共時的な分析が中心を占めている。しかし、昭和3年に柳田國男が指摘したように、笑いを知るためには、日本人が何を笑ってきたのか、という時間軸上の流れを追う、通時的な分析も同時に行われる必要がある。それによって、日本人の伝統的な笑い、ユーモアが明らかになり、笑い、ユーモアとは何かを明らかにする手立てが用意されることになる。社会相、文化相は、これまでに十分な考察が行われてきたが、笑い相とも呼ぶことができる面の分析は、まだまだ不完全である。本稿では、明治期以降の近代的な笑いが熟成すると考えることができる昭和初期の笑い相について、昭和3年に出版された「現代ユウモア全集」などを通じて分析を施し、近代日本の形成と共に熟成した近代日本の笑い、ユーモアの姿を解明する。その笑い、ユーモアは、伝統的な日本の笑い、ユーモアと共通するものであることも論じる。

- 著者

- 村木 美有 山口 一

- 出版者

- 桜美林大学大学院心理学研究科

- 雑誌

- 心理学研究 : 健康心理学専攻・臨床心理学専攻 = Study of psychology : Health Psychology and Clinical Psychology (ISSN:21859957)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.19-32, 2016

1 0 0 0 OA 作り笑い(整膚と笑いヨガ)による健康効果 : 心理学的,免疫学的,内分泌学的指標から

- 著者

- 西田 元彦 福島 裕人

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.67-74, 2012-07-21 (Released:2017-07-21)

1 0 0 0 OA 顔・喉・腹の「3点計測システム」による「笑い」の客観的分類法の検討

- 著者

- 池田 資尚 板村 英典 池信 敬子 森下 伸也

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.75-85, 2012-07-21 (Released:2017-07-21)

私たち人間は日常生活を送る中で「笑い」という行為を意識的あるいは無意識的に表出している。このような人間の「笑い」という現象を科学的に考察するためには、それらを客観的に把握する手法を構築することが求められる。本稿では、笑いが発生する際に反応の見られる「顔」、「喉」、「腹」の3つの身体部位に着目し、それらの動きを計測する「3点計測システム」を用いて、笑い発生時の各身体部位の反応の有無を検出することから笑いの客観的な分類を試みるとともに、それらの組み合わせから笑いを論理的に8つのパターンに分けて捉える「笑いの分類モデル」を導出した。「3点計測システム」の視座から人間の笑いを客観的に把握・分類することは、「笑い」の多様性に対して新たな視点を提起することにつながり、日々の生活の中で忘却されがちな私たち人間の笑いのあり方を自覚的に捉えるための契機になると考えられる。

1 0 0 0 OA 木接合言語のクラスの特徴付けについて

- 著者

- 松原 俊一 Shunichi Matsubara

- 出版者

- 電気通信大学

- 巻号頁・発行日

- 2010-03-24

2009