- 著者

- 沼崎 一郎

- 出版者

- 独立行政法人国立女性教育会館

- 雑誌

- 国立婦人教育会館研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.15-23, 2000-11

6 0 0 0 OA 植物-アーバスキュラー菌共生系における植物の独立栄養性から従属栄養性への進化

本研究では、アーバスキュラー菌に依存する菌寄生植物を対象に、菌根菌との対応関係,栄養摂取様式に関連した菌根菌との対応関係の変化、および炭素源移動に関連する生理的機能を明らかにして、植物の従属栄養性の進化を総合的に解析することを目的とした。菌寄生植物とリンドウ科植物の菌根菌の分子同定を行なった結果、Glomus Group A系統に属する菌が菌根を形成していることが明らかになった。これらの菌類は周辺植物、特にハナヤスリ科植物から高頻度に検出された。菌寄生植物やリンドウ科植物から得られた菌根菌の炭水化物トランスポータ遺伝子には、栄養摂取様式と関連する変異は見つからなかったが、発現量が栄養摂取様式と関連している可能性が示唆された。

6 0 0 0 OA 陸地測量部における伊能図の利用

- 著者

- 菱山 剛秀

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.1_65-1_70, 2018-03-31 (Released:2019-06-17)

- 参考文献数

- 10

6 0 0 0 OA 超高圧処理による食品物性の改質と圧力殺菌の農望

- 著者

- 山崎 彬

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.209-216, 2002-05-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2

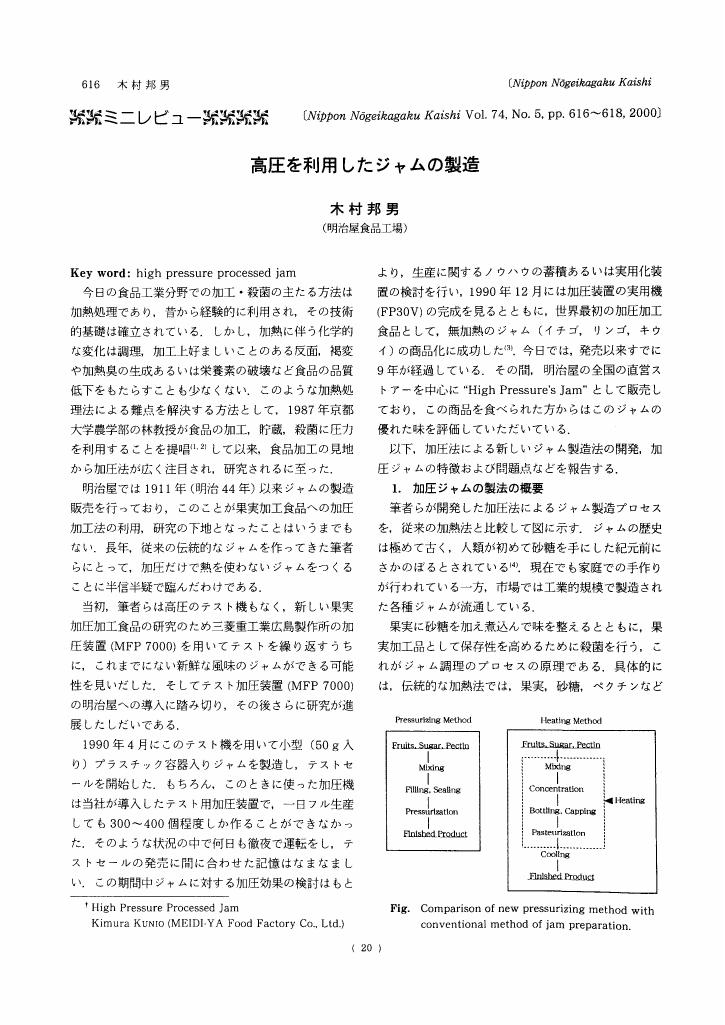

6 0 0 0 OA 高圧を利用したジャムの製造

- 著者

- 木村 邦男

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.616-618, 2000-05-01 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1

6 0 0 0 IR 大久保利通とビスマルク

- 著者

- 勝田 政治

- 出版者

- 国士舘大学文学部人文学会

- 雑誌

- 国士舘大学文学部人文学会紀要 (ISSN:03865118)

- 巻号頁・発行日

- no.38, 2005-12

6 0 0 0 血液脳関門を壊さずに脳に抗体、酵素、神経栄養因子を運ぶ方法の開発

ミクログリアが血液脳関門を崩壊させること無く脳に浸潤できることを見いだし、この性質を模倣することができるペプチド分子を単離することに成功した。この分子と薬物、タンパク、遺伝子、人工担体などを結合して脳を標的化した薬物送達を目指した開発を行った。まず培養血液脳関門モデルを構築して対象とする化合物やタンパク質などが脳移行するかどうかをin vitroで判定することができるようになった。次にリコンビナントタンパクを脳移行型に改変するベクターを作成し、アザミグリーンを発現させて脳移行性が付与されたことを証明した。また、化学修飾により酵素や化学物質に標的化ペプチドを結合させ脳移行型に改変するシステムを検討し、高分子量の酵素(HEX)や抗体分子を血液脳関門透過型に改変することに成功した。さらに、この分子を特殊なナノ粒子と結合することによって神経細胞にだけ目的物を導入することも可能となった。脳移行性の個体レベルの評価としてペプチドのポジトロン標識体を合成しPETによる脳移行性を測定した結果、ペプチド単体でも水溶性のペプチドではこれまでに無い高率の移行を示すことができ、さらに脳移行性の無い化合物(NMDAアンタゴニスト)を結合することによって脳移行型に改変することができた。このときの脳移行性は1.34%であった。以上のように化合物やタンパク質、人工単体の脳移行型改変が可能となったので、今後実用化に向けた開発を行っていく。

6 0 0 0 OA N-1ロケット開発の歩み

- 著者

- 竹中 幸彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.362, pp.127-141, 1984-03-05 (Released:2009-05-25)

- 著者

- Yusuke Takashima Takeshi Nakayama Yousuke Degawa

- 出版者

- The Mycological Society of Japan

- 雑誌

- Mycoscience (ISSN:13403540)

- 巻号頁・発行日

- pp.MYC540, (Released:2021-04-15)

Fungi-algae interactions, such as lichen-forming fungi and parasitic chytrids on phytoplankton, are common in ecosystems. In contrast, interactions between filamentous fungi and soil algae that can be observed with the naked eye have been given little attention and remain unexplored. Here, we report a fungus that was associated with a visible symptom of dead algae on a soil surface in Sugadaira-kogen, Nagano, central Japan. Acremonium-like conidiophores were growing on vesicles and dead bodies of a yellow-green alga, Botrydium granulatum. The fungus was identified as Emericellopsis mirabilis based on its morphology by microscopic observation, phylogenetic analysis, and the similarity of the isolation substrate with the first description of the species. Co-culture experiments showed a filamentous cell differentiation of the alga by the fungus, but no harmful or beneficial effects on algal growth. Therefore, we speculate that E. mirabilis is a facultative parasite of B. granulatum under natural conditions.

6 0 0 0 閉経後妊娠

●「卵子提供」に関しての指針やその体制の整備がないなかで,日本では2000年頃より50歳以上の女性の分娩が増加しており,2015年現在,年間約50人の女性が出産している. ●閉経後妊娠には,卵子提供による母体リスクと高年齢化による母体リスクが両方存在するが,卵子提供を含めた生殖医療に関する法整備がない.特に卵子提供については,学会の見解もなく,早急な対応が必要である. ●妊娠・出産・育児は連続した営みであり,妊娠を目的とした不妊治療,出産を目的とした周産期医療と分断されることなく,妊娠・出産にかかわる医療は,子どもが成人するまでの育児を見据えて行われる必要がある.

6 0 0 0 OA 〔江戸切絵図〕

- 著者

- 景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編

- 出版者

- 尾張屋清七

- 巻号頁・発行日

- vol.四ツ谷絵図, 1849

6 0 0 0 ロマンティック・ラブ・イデオロギー再考:―恋愛研究の視点から―

- 著者

- 谷本 奈穂 渡邉 大輔

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.55-69, 2016

本稿の目的は,近代家族の理念の出発点ともいえるロマンティック・ラブ・イデオロギーが,現在どうなっているかを検討することである.ロマンティック・ラブ・イデオロギーの概要をふりかえった後,雑誌記事の分析および別れの語彙の分析から仮説を立てた.(1)ロマンティック・ラブ・イデオロギーは90年代以降に衰退し,(2)代わりに「ロマンティック・マリッジ・イデオロギー」と名付けるべきものがせり出してきている,という仮説である.量的データから,仮説(1)(2)とも検証された.またとくに,ロマンティック・マリッジ・イデオロギーは,若い女性や恋愛機会の多い人に支持されていることも分かった.ただし,ロマンティック・マリッジ・イデオロギーは,恋愛を解放しても結婚は解放しなかった.結婚へのハードルは高いものといえる.

6 0 0 0 OA 大根おろしにより広範囲に生じたアレルギー性接触口内炎の1例

- 著者

- 桐澤 知子 森家 祥行 松本 聖武 森岡 慶一

- 出版者

- 社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.9, pp.598-602, 2013-09-20 (Released:2014-12-13)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

We report a case of allergic contact stomatitis extensively affecting the oral mucosa that was caused by eating grated Japanese radish for several months. A 39-year-old woman was referred to our hospital because of an eating disorder due to stomatitis. She received supplementary liquid treatment after hospitalization. The symptoms improved, and she was discharged. However, she was readmitted because stomatitis recurred extensively after eating grated Japanese radish. Contact stomatitis or oral allergy syndrome was suspected. We therefore performed blood tests, patch testing, and provocative tests. The results of a skin patch test was positive, and stomatitis developed after several hours on provocative testing. We advised her to completely avoid eating grated Japanese radish. She was discharged after stomatitis had improved. Subsequently, stomatitis has not recurred because she has avoided eating grated Japanese radish.

6 0 0 0 IR 室町時代食文化資料としての『鼠の草子絵巻』その(1) : 調理場面を中心として

- 著者

- 小林 美和 冨安 郁子

- 出版者

- 帝塚山大学

- 雑誌

- 帝塚山大学現代生活学部紀要 (ISSN:13497073)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.11-24, 2007-02

6 0 0 0 OA 新たな社会問題群と社会運動

- 著者

- 荻野 達史

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.311-329, 2006-09-30 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 4

「社会運動の今日的可能性」を探るために, 後期近代における「個人化」の趨勢に注意を向けた場合, 2つの問いが導かれる. (1) 個人化の状況は, 理論的にみて, いかなる社会的運動を要請しているのか (2) 経験的には, その要請に見合う運動が展開されているのか本稿はこれらの問いに答える試みである.第1の問いに対しては, 個人化に関する議論に, Honneth (1992=2003) の承認論を合わせて検討することで, Cornell (1998=2001) のいう「イマシナリーな領域」への取り組みが求められることを導き出す.すなわち, 自己アイデンティティの構築に重い負荷をかける個人化状況は, ときに著しく損壊した自己信頼の再構築と, 志向性としての「自己」を「再想像」するための時空間を創出する取り組みを要請するこの課題は, Giddens (1991=2005) のライフ・ポリティクスの議論でも十分に意識化されていないため, 本稿では “メタライフポリティクス” として定位した.第2の問いに対しては, 1980~90 年代以降に注目を集めるようになった「不登校」「ひきこもり」「ニート」といった「新たな社会問題群」に取り組んできた民間活動に照準した.とくにそれらの活動が構築してきた「居場所」の果たしている機能とそのための方法論を検討し, 理論的課題との整合性を確認した.また, 同時に運動研究史上の位置づけを明確にした

6 0 0 0 OA 宇宙機の熱制御における表面処理

- 著者

- 小林 明秀

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.6, pp.256-258, 2015-06-01 (Released:2016-06-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

6 0 0 0 OA 百人百癖 : 人間百種

6 0 0 0 OA 2.赤芽球脱核のメカニズム

- 著者

- 鵜生川 久美 澤田 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.7, pp.2002-2009, 2012 (Released:2013-07-10)

- 参考文献数

- 19

哺乳類の赤芽球は脱核して赤血球となるが,脱核の生理的意義は不明である.生体内では,赤芽球の分化増殖,脱核後の核貪食などにマクロファージが深く関与している.近年,遺伝子導入技術の発達を背景に,脱核の機序として細胞質分裂や小胞輸送,核濃縮などに関連する分子が次々と明らかになってきている.本稿では,これらの脱核に関与する分子を中心に,赤芽球脱核のメカニズムについて紹介する.