1 0 0 0 OA 名古屋大学豊田講堂改修工事

- 著者

- 森 堅太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.12, pp.12_T1-12_T2, 2010 (Released:2012-03-27)

1 0 0 0 日本人トップアスリートを対象とした睡眠習慣に関する質問紙調査

- 著者

- 星川 雅子 内田 直 藤田 淑香

- 出版者

- 日本臨床スポーツ医学会

- 雑誌

- 日本臨床スポーツ医学会誌 (ISSN:13464159)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.74-87, 2015

1 0 0 0 OA 人間関係における問題解決

- 著者

- 北川 公路

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.6-10, 2009 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 3

本稿は平成20年7月に開催された宮城県理学療法士会主催の教育部研修会においておこなった講演会に加筆修正を加えたものである。心理学の行動分析学の立場から演題である「人間関係」について講演を行った。実際に仕事をしていくなかで人間関係における問題は数多く存在する。人間関係などで問題が生じたとき,多くの場合,自分自身や他者に問題の原因を求めようとする。そして原因を自分ではなく他者に帰属させる傾向がある。このようなことをしていても問題は解決しない。具体的に問題解決の方法を探すことが必要である。

1 0 0 0 やる気を引き出す動作練習

- 著者

- 山崎 裕司

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.315-317, 2011

- 参考文献数

- 5

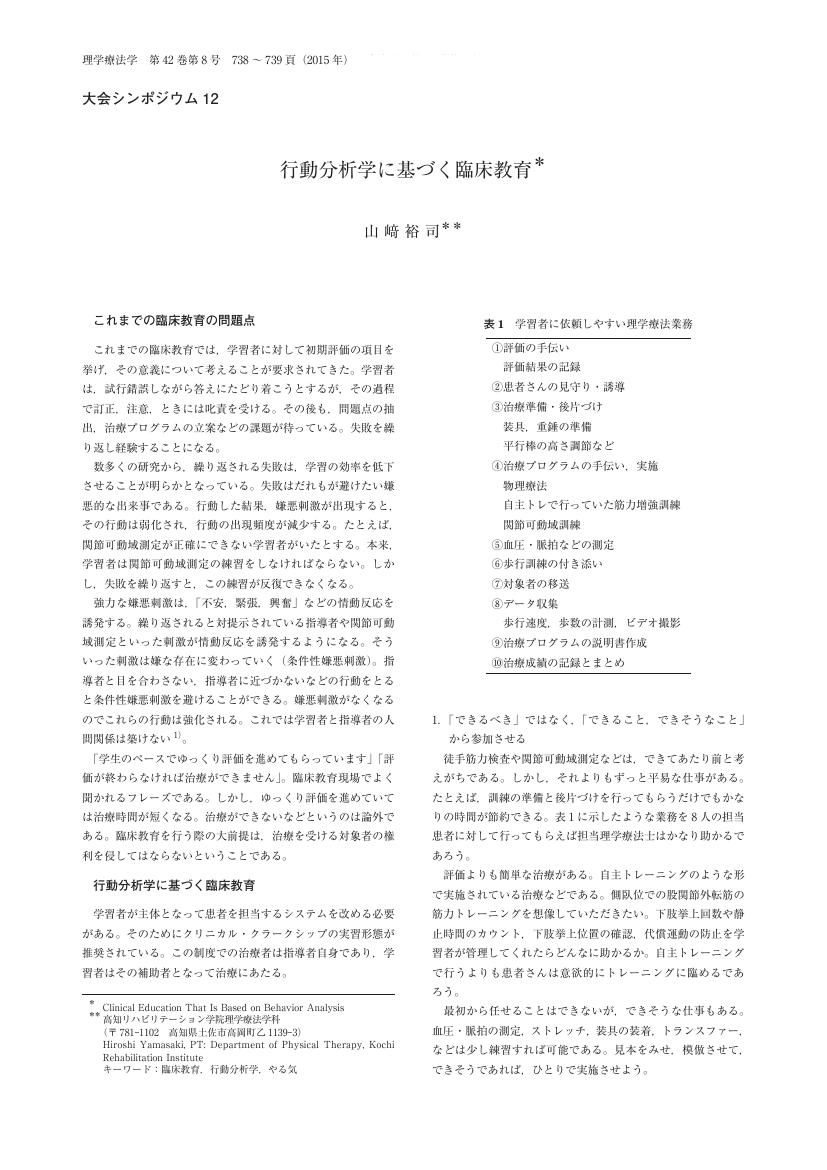

1 0 0 0 OA 行動分析学に基づく臨床教育

- 著者

- 山﨑 裕司

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.8, pp.738-739, 2015 (Released:2016-01-15)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 臨床実習学生に質問行動の増加を促したことが能動的な行動変容へ与えた影響について

- 著者

- 由谷 仁 梶原 秀明 宮原 正文 中根 博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.GaOI2055, 2011 (Released:2011-05-26)

【目的】 情意領域の低下、特に「自発性のなさ」が問題となる臨床実習学生(以下、学生とする)の指導は、臨床実習指導者(以下、指導者とする)の心的負担を著しく増加させる。そこで、臨床実習を円滑に遂行するため、指導者にとって負担の少ない指導方法を確立させることは急務であるが、現状は各病院や各指導者の裁量次第で明確な方法は示されていない。当院では臨床実習の位置付けとして、平成21年より「受動的教育」から「能動的教育」へ行動変容させることを最重要課題とし、続いて国家試験の知識を習得することを目的として掲げている。辻下は、行動分析学的アプローチは有効な行動変容法であると述べており、学生に行動変容を促しつつ指導者に負担の少ない指導方法を模索してきた。 今回は、情意領域に問題があると指摘された学生に対し、行動分析学的アプローチを用いた「質問行動の増加」という介入を行い、その効果をシングルケースデザインにより検討し報告する。【方法】 対象は当院での臨床実習にて情意領域の低下が指摘された理学療法士学科最終学年、30代、男性、1名。方法は畑山らの報告を参考にし、実習期間をベースライン期(2週間)、介入期(4週間)、非介入期(2週間)に分け、まずベースライン期終了時にターゲット行動の明確化を図るため中間評価を行った。その際、特に低下がみられ問題とした「自発性のなさ」に対し、「質問行動の増加」をターゲット行動と設定した。 介入期は「質問行動の増加」のため、学生に自ら質問を行い、その内容を質問行動記録表に記載するよう指導した。また、質問のルールとして自分の考えを可能な限り述べることとした。先行刺激は、質問数に応じて臨床実習総合評価の情意領域に関して15回/週以上で「可」、30回/週以上で「良」にすること、質問に関して否定的なコメントはしないこと、必要以上に課題を出さないことを約束した。後続刺激は、質問行動が見られた直後に指導者側から賞賛することを徹底し、週末に学生と1週間分の質問内容を確認した。 非介入期では質問行動記録表への記載は継続させたが、後続刺激は与えなかった。調査内容は質問行動数(自分の考えを述べた質問数/全体の質問数)、臨床実習評価(当院独自、各項目4点満点で良好4点、普通3点、やや劣る2点、劣る1点)とした。なおベースライン期の質問行動数はデイリーノートより作成した。加えて最終週は3日間のみのデータ収集となった。【説明と同意】 学生には本報告の主旨、本データを報告以外に使用しないこと、未同意でも不利益を受けないことなどを実習終了時に説明し、紙面にて同意を得た。【結果】 1週間の平均質問行動数はベースライン期で0/0.5(0%)回、介入期で16.3/32.3(50.4%)回、非介入期で16.3/31.3(52.0%)回であり、介入期で増えた回数を非介入期でも維持できた。臨床実習評価による全領域の平均は、2週後2.6点、4週後2.4点、6週後2.5点、最終2.5点と若干の変化であった。そのうち、情意領域だけの平均は、2週後2.5点、4週後2.6点、6週後2.7点、最終2.8点と改善傾向はみられたが大幅な変化ではなかった。【考察】 ベースライン期ではほとんどなかった質問行動自体は、介入期より増加し非介入期でも継続してみられたため、質問行動自体の定着は図れたと考えられる。しかし、臨床実習評価の平均点数に大幅な変化がなかったことを考慮すると、当院で目的とした能動的な行動変容までは至らなかったと考えられる。これは質問行動数の結果より、先行刺激で与えた30回/週以上で「良」との質問数を若干超えた値が多く、質問行動数自体が目的となっていたためと考えた。臨床実習教育の手引き-第5版-によれば内発的動機づけには知的好奇心が必要で、その知的好奇心は環境に変化を起こせたという有能感あるいは達成感が動機づけに重要となると述べられている。今回、知的好奇心を促せなかったことが、能動的な行動変容まで至らなかった原因ではないかと思われた。今後は、知的好奇心を促すために、人の役に立つという視点で指導方法を模索し、能動的な行動変容を促す方法の確立に取り組んでゆきたい。【理学療法学研究としての意義】 臨床実習教育において自発性のなさが問題となる学生に対し、受動的から能動的への行動変容を起こさせる簡便かつ、有効な指導方法が確立出来れば大変有意義なことである。

1 0 0 0 感受性訓練 : Tグループの理論と方法

- 著者

- L.P.ブラッドフォード [ほか] 編 三隅二不二監訳

- 出版者

- 日本生産性本部

- 巻号頁・発行日

- 1971

- 著者

- Garcia-Caro Alfonso

- 出版者

- Sophia University Faculty of Liberal Arts

- 雑誌

- Sophia International Review (ISSN:02884607)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.15-20, 2007

- 著者

- 越川 武晃 上田 正生 内山 武司 和田 俊良

- 出版者

- 公益社団法人日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学年次論文集 (ISSN:13477560)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.301-306, 2001-06-08

- 被引用文献数

- 2

本研究は,著者らが既に報告済みの補強材の付着すべりを考慮したPC梁部材の材料非線形解析手法を,スパン-梁丈比が比較的小さな梁部材の場合に無視し得なくなる横せん断変形の影響をも考慮し得るように発展させた荷重増分法に基づく矩形断面を有するPC梁部材の材料非線形曲げ解析法について報告するものである。即ち,まずこの問題に対する全ポテンシャル・エネルギー汎関数を導き,次いで,これを用いて有限要素法への定式化を行っている。更に,本解析値と著者らのPC梁の実験結果および既往の実験結果との比較により,本解析法の妥当性を検証している。

1 0 0 0 OA 青化製錬の化学 (4)

- 著者

- 吾妻 潔

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.763, pp.30-35, 1952-01-25 (Released:2011-07-13)

1 0 0 0 重症アレルギー性結膜炎におけるスーパー抗原の関与

結膜炎を伴わないアトピー性皮膚炎患者および、アトピー性角結膜炎患者の結膜組織、眼脂の培養を行った.それぞれ約1/3の症例で何らかの細菌が培養された.その内、約8割が黄色ブドウ球菌で他に表皮ブドウ球菌、コリネバクテリウムがみられた.自他覚症状をスコア化し、角結膜所見の重症度と培養陽性率の比較を行ったが、両者に相関関係はなかった.湿潤な活動性の眼瞼炎を併発している症例で黄色ブドウ球菌の培養陽性例が多くみられ、角結膜所見よりはむしろ皮膚所見の重症度と細菌感染が関連していると考えられた.涙液中の細菌性スーパー抗原の検出については、患者群では流涙を伴っており充分な検体採取が出来るが、コントロール群で充分な涙液採取が出来ない症例が多く、現時点では結論は出ていない.

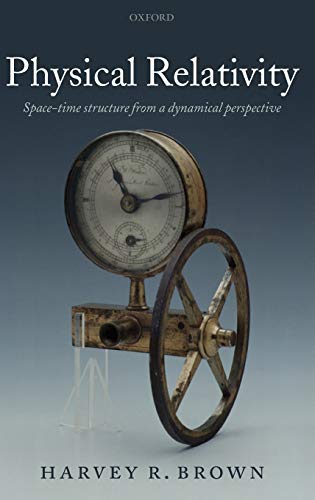

- 著者

- Harvey R. Brown

- 出版者

- Oxford University Press

- 巻号頁・発行日

- 2005

1 0 0 0 IR 3.アセトニトリル(シアン)中毒の1症例(第19回山口県集中治療研究会)

- 著者

- 原西 保典 内田 雅人 近藤 香 中村 久美子 田村 尚 又吉 康俊 山口県立中央病院麻酔科 山口県立中央病院麻酔科 山口県立中央病院麻酔科 山口県立中央病院麻酔科 山口県立中央病院麻酔科 山口県立中央病院麻酔科

- 雑誌

- 山口医学 = Yamaguchi medical journal (ISSN:05131731)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.509-510, 2000-10-31

1 0 0 0 OA 活性炭のできるまで

- 著者

- 江口 良友

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.7, pp.682-685, 1971-07-15 (Released:2011-11-04)

1 0 0 0 PKCに関わる細胞内情報伝達機構の超微形態と機能解析

1 0 0 0 IR 『古今和歌集』仮名序の真価を探る : 「六義」と「歌のさま」の問題を中心に

- 著者

- 大野 ロベルト

- 出版者

- 国際基督教大学

- 雑誌

- アジア文化研究 (ISSN:04542150)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.183-201, 2013

1 0 0 0 OA 抗線維化薬ピルフェニドン(ピレスパ®錠200 mg)の薬理学的特徴と臨床効果

- 著者

- 戸倉 猛 奥 久司 塚本 有記

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.134, no.2, pp.97-104, 2009 (Released:2009-08-12)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 2 3

ピルフェニドンは新規の抗線維化薬である.動物実験では各種線維化疾患モデルで各臓器における明らかな線維化の減少と機能低下の抑制が認められている.ブレオマイシン誘発肺線維症モデルでは,ステロイドであるプレドニゾロンとの比較により,プレドニゾロンは抗炎症作用のみを示したのに対し,本薬は抗炎症作用と抗線維化作用の両方を示した.種々の検討からピルフェニドンは,炎症性サイトカイン(TNF-α,IL-1,IL-6等)の産生抑制と抗炎症性サイトカイン(IL-10)の産生亢進を示し,Th1/2バランスの修正につながるIFN-γの低下の抑制,線維化形成に関与する増殖因子(TGF-β1,b-FGF,PDGF)の産生抑制を示すなど,各種サイトカインおよび増殖因子に対する産生調節作用を有することが示されている.また,線維芽細胞増殖抑制作用やコラーゲン産生抑制作用も有しており,これらの複合的な作用に基づき抗線維化作用を示すと考えられる.本邦において実施された特発性肺線維症(IPF:Idiopathic Pulmonary Fibrosis)患者を対象とした第III相試験の結果,ピルフェニドン投与によりプラセボ群に比べ有意に肺機能検査VC(肺活量)値の悪化を抑制し無増悪生存期間の延長に寄与していたことから,特発性肺線維症の進行を抑制することが示された.一方,本薬投与による特徴的な副作用は,光線過敏症,胃腸障害(食欲不振,食欲減退),γ-GTP上昇等であった.ピルフェニドンが特発性肺線維症患者に対して一定の効果を示したことにより,副作用の発現はプラセボ群に比べ高かったものの,減量・休薬等で副作用をコントロールし治療を継続することで,病態の進行を抑制し生命予後の改善にも寄与することが期待される.