1 0 0 0 OA 非可換行列式とその応用(力学系と微分幾何学)

- 著者

- 鈴木 達夫

- 出版者

- 京都大学数理解析研究所

- 雑誌

- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)

- 巻号頁・発行日

- vol.1500, pp.26-45, 2006-07

- 著者

- 中ノ 勇人

- 出版者

- 物性研究刊行会

- 雑誌

- 物性研究 (ISSN:08272997)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.5, pp.649-678, 2004-02-20

この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。

1 0 0 0 開発の鉄人開発を語る(13)爆発を味方にする

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- D&M日経メカニカル (ISSN:13486314)

- 巻号頁・発行日

- no.592, pp.130-132, 2004-01

腹に響く衝撃音の中,居並んだ特許庁の審査官は1歩後ろへ下がった。正直言って私は2歩くらい下がったね。 電力中央研究所で蒸気爆発のデモを見たときのこと。電中研が出願した特許に対して「新規性なし」と判断した特許庁に説明するときと,同じデモをやってもらった。 衝撃音の正体は蒸気爆発。火山の爆発でよくあるよね。

1 0 0 0 OA ハワイ「琉歌」の基礎的研究

1 0 0 0 IR 握力におよぼす静的ストレッチングの効果

- 著者

- 脇田 裕久 八木 規夫 水谷 四郎 小林 寛道

- 出版者

- 三重大学

- 雑誌

- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学 (ISSN:03899225)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.141-148, 1985

The stretching effect on the repeated exertion of maximum hand grip strength were investigated when the wrist joint stretching was added in different muscle groups and/or different frequencies. The subjects were six healthy males aged 18-22 years. They were asked to exert their maximum hand grip strength for 6 seconds, 20 times with 1 minute intervals between each bout. Subjects performed 6 series of experiments in different interval conditions such as, Condition-A : hold resting during each enterval, B : add stretching of dorsi-flexion (7 sec×4 times), C : add stretching of palmar flexion (7 sec×4 times), D : add stretching both palmar and dorsi-flexions, alternately (7 sec×2 times each), E : hold resting until 10th trial, and then add stretching to 20th trial in the same way as in Condition-D during each interval, F : add stretching once every 5 intervals in the same way as in Condition-D. Following results were obtained. 1) No significant differences in average impulses (kg・sec) of 20 times in maximum hand grip strength were found among different conditions. 2) The greater impulses in 11-20th trials were observed in Condition-C and -D in comparison with Condition-A (p<0.05). 3) The impulses in Condition-D were greater than Condition-B in 16-20th trials (p>0.05). 4) The greater impulses were observed in 11-20th trials for Condition-D and -F in comparison with Condition-A (p<0.05). 5) The impulses in 11-15th trials were greater in Condition-F than Condition-E (p<0.05). Therefore, stretching of palmar flexion or, both palmar and dorsi-flexions are effective to prevent the decrease of hand grip strength. Stretching of every 5 trials of 20 maximum bouts is equally effective with that of every one trial.健康な男子大学生6名(18-22歳)を被検者とし、1分間の休息期をはさみながら最大努力で6秒間の握力発揮を20試行繰り返させ、手関節へのストレッチングが握力発揮にどう影響するかを、方法、時期、頻度を違えて実施した。各試行間の休息期には、毎回安静休息を保つ条件(A)、と静的ストレッチングを加える条件(B~F)があり、後者には毎回手関節の背屈方向のみ(B)、掌屈方向のみ(C)、背屈・掌屈双方(D)、第10試行まで安静休息、その後毎回背屈・掌屈双方(E)、第5、10、15試行後にのみ背屈・掌屈双方(F)の5条件とし、合計6条件を指示した。本実験結果は、次のようである。 1)各条件下における全試行の平均力積は、いずれの条件間にも有意な差が認められなかった。 2)第11-20試行では、条件C、Dが条件Aより有意に大きな力積を示した(P<0.05)。第16-20試行では、条件Dが条件Bに比較して有意に大きな力積を示した(P<0.05)。 3)第11-20試行では、条件D、Fが条件Aより有意に大きな力積を示した(P<0.05)。第11-15試行では、条件Fが条件Eに比較して有意に大きな力積を示した(P<0.05)。 以上の結果から、休息期に毎回掌屈または背屈・掌屈双方の静的ストレッチを加えることは、安静休息を保つ場合に比較して、握力低下の抑制に効果的であり、また、その効果については、5試行ごとに加えられた静的ストレッチングと毎回のそれとの間に差のないことが明らかとされた。

- 著者

- 栁田 昌彦 石原 一成 ヤナギタ マサヒコ イシハラ カズナリ Yanagita Masahiko Ishihara Kazunari

- 出版者

- 同志社大学スポーツ健康科学会

- 雑誌

- 同志社スポーツ健康科学 (ISSN:18834132)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.7-23, 2014-06-03

高齢者が手軽に楽しく介護予防運動を実施できるトレーニングプログラムを開発することを目的として,バランスパッドの上で柔軟運動・有酸素運動・レジスタンス運動を複合的に実施し,同志社大学のカレッジソングに合わせて短時間で取り組めるオリジナル複合トレーニングプログラム(Do-SAR/B体操)を創作した.この体操は,循環器系に対して過度な反応を引き起こす危険性は極めて低く,精神的負担度も適度であり,楽しく安全に実践できるプログラムであることが示唆された.The purpose of this study was to develop the comfortable training program to prevent frailty and disability, which was combined flexibility, aerobic and resistance training using the balance-pad. We named it "Do-SAR/B exercise".This training program has no excessive stimulus to cardiovascular system, and also has moderate intensity, because RPE revealed somewhat hard. Most subjects performed this exercise comfortably and pleasantly. These results suggest that Do-SAR/B exercise is the comfortable and safe training program for elderly persons.

1 0 0 0 OA 九州支部平成 21 年度例会シンポジウムの概要

- 著者

- 阪倉 良孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.1, pp.121-123, 2010 (Released:2010-05-13)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1 1

1 0 0 0 OA 潜在閾値モデルのベイズ推定と日本のマクロ経済データへの応用

- 著者

- 中島 上智

- 出版者

- 一般社団法人日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌. シリーズJ (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.209-227, 2013-03

1 0 0 0 OA 荷重下での足部アーチの高低が足指握力に及ぼす影響

- 著者

- 土橋 純美 福本 貴彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48101903, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに,目的】足指握力が身体機能において重要な役割を持っているとの報告は多い.足指握力は安静立位時の姿勢調節を行っているとの報告や,足指握力強化による転倒リスク軽減の可能性,歩行能力向上の報告もある他,トップアスリートのパフォーマンスにおいても重要な役割を担っているとされている.また,扁平足では運動能力が劣ることが一般常識とされている.扁平足の子供はそうでない子供と比較して,片脚立位などの運動課題において成績が劣るとの報告や,立ち幅跳びや50m走などにおいて,アーチ未形成者は形成者に比べて成績が劣るとの報告がある.以上より,足指握力及び足部アーチは種々の身体機能面において重要であると言えるが,その関係性についての報告は少なく結果も様々である.また,足指握力の測定肢位は膝関節屈曲90°の端座位姿勢がよく選択されるが,日常的に足指機能を発揮しているのは歩行時や運動時など,荷重下の場合がほとんどであると思われる.荷重下で足指握力を測定することで,より日常生活上での能力として反映されると考えた.本研究の目的は,足指握力の測定を荷重下で行い,足指握力に影響を及ぼすとされるアーチ高率との関連性を検討することである.【方法】日常生活に支障を来たすような疼痛のない健常女子大学生24名(身長160.0±5.2cm,体重56.0±9.4kg,BMI21.9±3.5kg/m²).利き足はボールを蹴る足と定義し,全員右側であった.計測は全て自然立位下で行った.足長は,踵骨後端から最も長い足指先端までの直線距離とした.アーチ高は,床面から舟状骨粗面までの高さとした.アーチ高率は,足長に対する舟状骨粗面高の割合を算出した.足指握力は,足指筋力測定器(T.K.K.3362 武井機器工業株式会社)を用いて左右交互に2回計測し,平均値を採用した.統計処理は,足指握力とアーチ高率の関係性をみるために相関係数を算出した.有意水準は0.05未満とした.【倫理的配慮,説明と同意】被験者には本研究の十分な説明を口頭及び文書にて行い,書面にて同意を得た.【結果】アーチ高率の平均は右側15.7±2.6%,左側15.9±2.8%であった.足指握力の平均は右側21.7±7.3,左側20.0±7.1であった.右側のアーチ高率と足指握力に有意な相関関係は認められなかった(p=0.35).左側のアーチ高率と足指握力にも有意な相関関係は認められなかった(p=0.20).その他,左右の足指握力と各体格要因(身長,体重,BMI,アーチ高)との間にも有意な相関関係は認められなかった.【考察】荷重下での足部アーチの高低が足指握力に及ぼす影響について検討した.足指握力に影響を与える因子として,アーチ高率が高いほど足指握力が強いという報告があるが,本研究の結果はこれとは一致しない.アーチ高率に関しては,体重負荷によって低下することが予想される.端座位の場合,足部にかかる荷重は下肢の重さ(体重の1/6)のみであるとされているが,立位姿勢となると全体重が足部に負荷される.これによりアーチが低下し,足指屈筋が伸張位となることで,充分な足指の屈曲が得られなかったのではないかと考えられる.また,一般的に筋力と体重には相関があるとされているが,足指握力に関しては,立位姿勢では足指が体重支持(バランス)に強く働き,座位姿勢時よりも筋力を発揮出来なかったのではないかと考えられる.【理学療法学研究としての意義】足指握力を荷重下で測定することによって,足指握力に影響を与える因子として考えられているアーチ高率との関連性を認めなかった.つまり測定肢位を変化させることでアーチ高率は足指握力に関与しなくなったと考えられる.よって,荷重によってアーチが低下しても,足指握力には影響を与えないということが示唆された.立位姿勢で足指握力を測定することは,特に高齢者やバランス障害のある患者においてはそれだけで危険な行為であり,足指握力に関連する因子も見出せない.そのため,足指握力の測定肢位は,荷重下である立位姿勢よりも,一般的に選択されている端座位姿勢が臨床的に有用であり,かつ安全であると考えられる.

1 0 0 0 「変わってる」からこそ面白い : 糖供与体に関する新しい展開

- 著者

- 安藤 弘宗

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in glycoscience and glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.110, pp.271-272, 2007-11-02

1 0 0 0 溶融塩・熱技術の基礎

- 著者

- 溶融塩・熱技術研究会編著

- 出版者

- アグネ技術センター

- 巻号頁・発行日

- 1993

1 0 0 0 発芽停止活性を有するGAFの全合成研究

【発芽停止因子(Germination Arrest Factor : GAF)であるFVGの全合成研究】現在広く用いられている除草剤は作物と雑草間の選択性が低く、また除草剤の利用という行為自体が耐性株の出現リスクを負うことが問題となっている。そのため、今後は新たなメカニズムによる優れた選択性を有する除草剤の開発が望まれる。4-Formylaminooxyvinylglycine(以下FVG)は、根圏バクテリアの一種Pseudomonas fluorescence WH6から単離された二次代謝産物である。FVGは、雑草として広く知られるスズメノカタビラなどの単子葉類の種子の発芽を停止する一方で、ニンジンやタバコなど双子葉類の生長にはほとんど影響を与えない。そのため選択的除草剤としての可能性を有している。そこで筆者は、FVGが有する特異なホルムアミドオキシビニル構造の構築法の確立、作用メカニズムの解明に貢献しうる環境に依存しない恒常的な試料供給、類縁体展開による優れた除草剤候補化合物の創製につながると考え、FVGの合成研究に着手することとした。L-メチオニンからチオアセタールを調製し、SMe基を脱離させることでFVGの骨格構築を試みた。しかしながら塩基存在下で銀塩や水銀塩を作用させたところ、アルデヒドが少量得られるのみであった。そこでチオアセタールを酸化して得たスルホキシドの熱分解によるFVGの骨格構築を試みたが、この際は系中で生じたFVGの保護体がN-O結合の開裂を伴い分解したことを示すような副生物が得られた。この知見をもとに、よりマイルドな反応によるFVGの骨格構築法を考案し、L-メチオニンから調製したデヒドロ体に対し、ヒドロキサム酸を用いてオキシマーキュレーションと続く逆チオマーキュレーションを行うことでFVGの保護体をE体選択的に得、保護基の除去によりFVGを重水溶液として得た。水銀を用いた本反応は新規性を有し、ビニルグリシン類縁体など他の天然物を始めとする生理活性有機化合物の合成研究に応用可能であると考えられる。本研究成果はFVGの類縁体展開も可能とするものであり、新規除草剤開発に向けてその礎を築くことができたと考えている。

1 0 0 0 函数論に現われたMETRICの幾何学的研究

複素コークッド空間【C^n】の領域D(t)が複素助変数t(∈B)と共に、函数論的に自然に歪曲しながら、変化しているとしよう。今、各D(t)は原点0を常に含んでいると仮定しよう。このとき、D(t)の0に極をもつグリーン関数G(t,z)が、一意的に定まる。0のちかくではG(t,z)=1/(||Z||)+λ(t)+H(t,z)但し、λ(t)は定数項、H(t,z)はZの調和函数でH(t,0)=0と表わせる。このλ(t)はD(t)はロバン定数とよばれて、電磁気学での容量に対応するもので、重要な量である。我々は次の主定理を得た。直積空間B×【C^n】の領域{(t,z)∈B×【C^n】1t∈B,z∈D(t)}が擬凸状域ならば、λ(t)はtについてBでの優調和函数である。これを用いて、任意の滑らかな境界を有する擬凸状領域D(⊆【C^n】)に、函数論的なケーラー計量を具体的に作った。その応用は今後の課題である。次に、【C^n】を複素多様体Mに拡張した場合に、同様の考察を行った。そして、Mのケーラー計量【dλ^2】については、同様の結果が成立することを見た。このことは大きな展望を広げたように思える。例えば、一例として、等質空間でのレビの問題(ミッシェルの定理)に新たな視点を与えた。また、【C^n】での領域のロバン定数が古典電磁気学に関係した如く、Mでの領域のロバン定数は、電磁気学を量子論的に見たときのものに関係しているのではないかと思える。新しい研究問題を提供したように思う。

1 0 0 0 OA プラズマ励起軟X線レーザー照射による原子・クラスターの非線形X線吸収過程

1 0 0 0 IR 「民・蔵分離問題」についての一考察

- 著者

- 佐々木 克

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 史苑 (ISSN:03869318)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.27-47, 1969-03

1 0 0 0 戦間期における日米英の情報支配の実態と政策決定への影響

初年度の主たる研究実績は、海外における資料調査・収集であった。必要な資料が膨大であることにくわえ、その所在地が分散しているため、まず研究の中心を成す通信諜報(SIGINT)関係の文書を渉猟することにした。その結果、まずメリーランド州の国立公文書館(National Archives II)とヴァージニア州の国家安全保障局資料館(National Security Agency Library)に二カ所にて所蔵されている資料を収集することができた。国立公文書館では、国務省(RG59)、及び国家安全保障局(RG457)の資料を中心に調査を行ったが、その結果、アメリカの通信諜報の歴史や対日諜報の実態について多くを明らかにすることができた。他方、国家安全保障局の資料館では、部分的に秘密指定が解除されているTarget Intelligence Committee (TICOM)の資料、及び解読作業に携わった主要関係者のオーラル・ヒストリー(William Friedman, Frank Rowlett, Laurance Safford)のコレクションを調査し、必要な部分を入手することができた。なお、こうした調査の研究成果は学術論文としてまとめて公表する段階には到達していないが、一般の関心が高いため、2005年1月に、二回に渡って『産経新聞』にて新たに明らかとなった米国の対日通信諜報の実態に関する記事を掲載した。くわえて、この夏には、ある歴史雑誌にも記事が掲載される予定となっている。秋からは、米国に次いで通信諜報関係の資料が豊富であるイギリスにおける資料収集にシフトし、英国立公文書館(旧Public Records Office、現National Archives)にて「対日暗号情報」(通称、BJシリーズ)の調査を行った。しかし、より肝心なブレッチリー・パーク(Bletchley Park)にある国立暗号資料センター(National Codes Centre)での調査はまだ手付かずの状況であり、来年度に持ち越されることになる。なお、2月と3月には、集中して研究報告の機会に恵まれ、リーズ、ケンブリッジ、エジンバラ、アバディーン、ノッティングハムの各大学にて研究の途中経過について公表した。

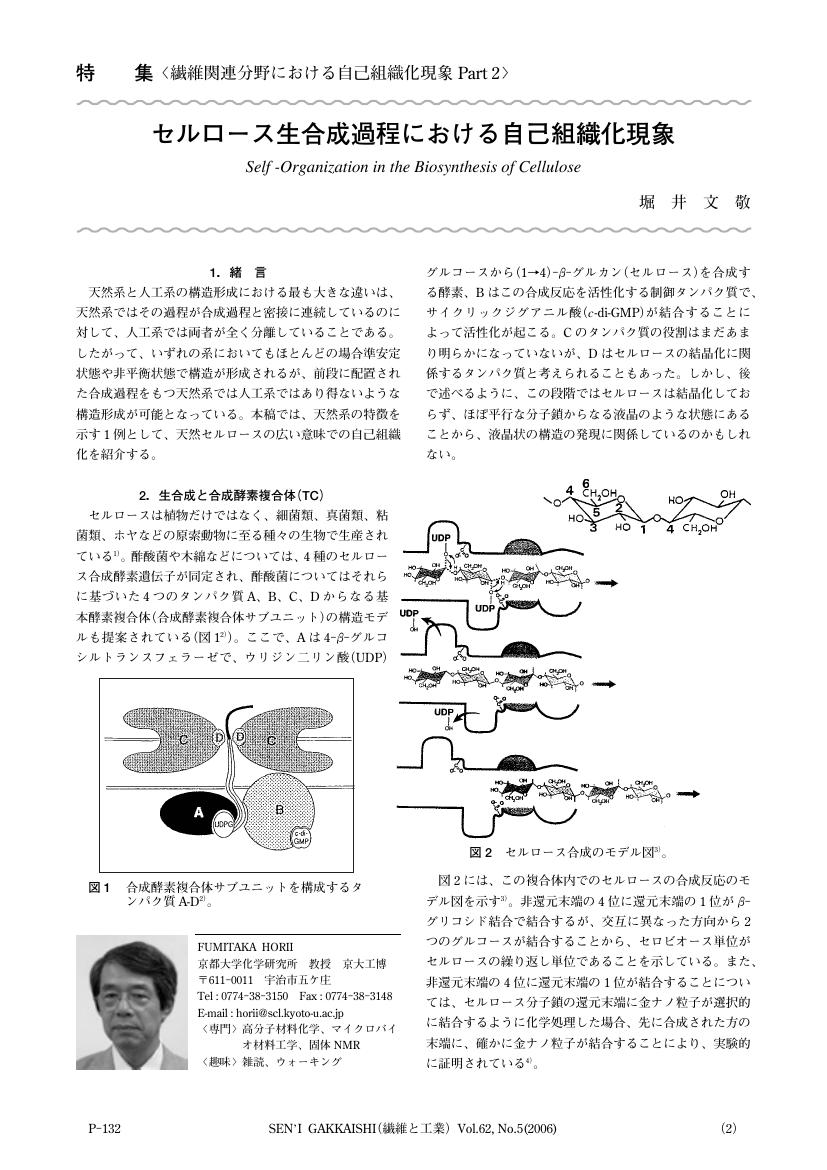

1 0 0 0 OA セルロース生合成過程における自己組織化現象

- 著者

- 堀井 文敬

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.P_132-P_136, 2006 (Released:2006-06-10)

1 0 0 0 OA 死のよろこび : 歌集

1 0 0 0 OA 多文化社会の排除と包摂の論理:ハワイにおける文化創生をめぐる民族間交渉と戦略

白水は沖縄系文化的架橋者のストラテジーを分析することにより、彼らが日系等他エスニック集団を準拠集団として文化的表象を構成していることを見出した。中野は中国系とフィリピン系の民族祭が彼らの文化創生に資していることを明らかにした。李は戦前から戦後にかけてコリア系移民の舞踊活動の変化を歴史的に明らかにした。城田はハワイ、沖縄、福岡における障がい児・者のための芸術療法の現場にて参与観察を実施し、各地域での特徴点と共通点および民族芸術療法の可能性と課題の検討を行った。野入はアメラジアンと帰米2世のナラティブ分析を通じて、ハワイの“ローカル”の構築とディアスポラとの相互行為との関連を検討した。