- 著者

- 木村 吉次

- 出版者

- 社団法人日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- no.57, 2006-08-01

1 0 0 0 食料品をめぐる日中貿易 : 1970年代までの事情を中心にして

- 著者

- 姚 国利

- 出版者

- 宮城学院女子大学

- 雑誌

- 人文社会科学論叢 (ISSN:0916913X)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.103-116, 2014

1 0 0 0 OA 宮城沖日本海溝陸側斜面の海底地形と2011年東北地方太平洋沖地震・津波に伴う混濁流

- 著者

- 三浦 亮 新井 和乃 成瀬 元 長谷川 四郎 大村 亜希子 川村 喜一郎 日野 亮太 海宝 由佳

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.405, 2013 (Released:2014-04-01)

- 著者

- 氏家 恒太郎 Mori James Chester Frederick 江口 暢久 Toczko Sean Expedition 343 scientists

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.72, 2012 (Released:2013-03-26)

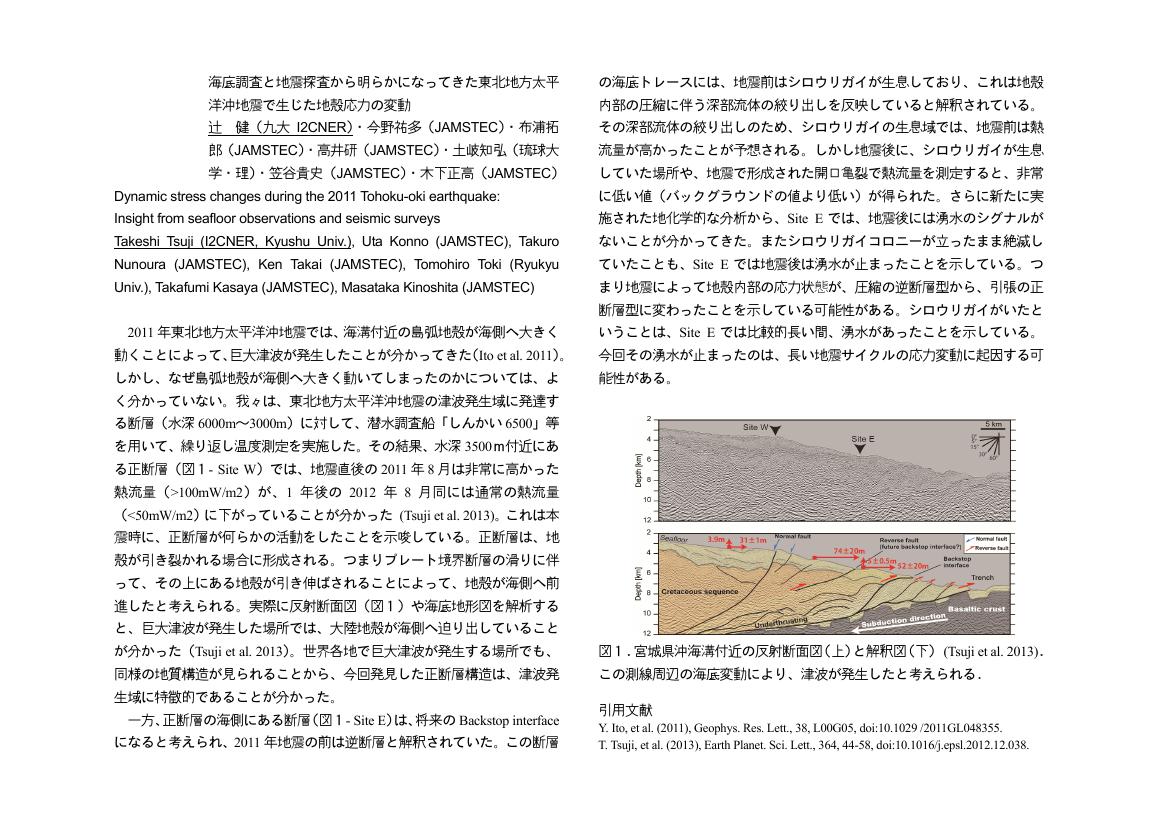

1 0 0 0 OA 海底調査と地震探査から明らかになってきた東北地方太平洋沖地震で生じた地殻応力の変動

- 著者

- 辻 健 今野 祐多 布浦 拓郎 高井 研 土岐 知弘 笠谷 貴史 木下 正高

- 出版者

- The Geological Society of Japan

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.041, 2013 (Released:2014-04-01)

1 0 0 0 OA 河口域の生物生産過程に与える他生的資源の影響と機能の解明

- 著者

- 新田 収 中原 留美子 岡田 節子 中嶋 和夫

- 出版者

- 公益社団法人日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.27-34, 1991-01-10

- 被引用文献数

- 1

本研究においては, 痙直型の四肢麻痺を主徴候とする脳性麻痺児・者269名(痙直型178名, 痙直アテトイド型91名)を対象に, 垂直移動(起立・起座行動)の規定条件について, 知的および姿勢反射条件との関連で整理し, あわせてこれら要因の経年的変化について分析した。結果の概要は下記に示す通りである。1)起座行動は, 知的発達年齢5〜7か月以下の場合は全例不能となっていた。ただし知的発達年齢8〜9か月以上で側方パラシュート反応が陽性の場合は背臥位から腹臥位になり四つ這い肢位から座ることが可能, また後方パラシュートが陽性の場合は背臥位から片肘をついて起き上がることが可能となっていた。2)起立行動は, 知的発達年齢8〜9か月以下の場合は全例不能となっていた。しかしながら, 知的発達年齢10〜11か月以上で立位の平衡反応が陽性となると, 獲得されているパラシュート反応によって異なるが, 起立行動が可能となっていた。すなわち上記の条件に加えて側方パラシュート反応が陽性の場合は物につかまって立ち上がることが可能となっていた。ただし知的発達年齢が12〜14か月以上で, 後方パラシュート反応が陽性でなければ, 物につかまらず立ち上がることは不能となっていた 3)痙直型の脳性麻痺者においては, 生活年齢が2歳0か月を越えると姿勢反射の獲得状況が向上的に変化することが無かった。したがって, 姿勢反射に注目するなら, この時点を境に起立・起座行動に関しては精度の高い予測が可能となることが明らかにされた。

1 0 0 0 授業記録の再構成と授業諸要因の抽出に関する実験的研究

【研究目的】本研究は、教授・学習活動の諸現象を叙述する記号ないしコードを開発し、それにもとづいた授業諸要因を抽出する分析手順と解釈方法および解釈に伴う諸問題を明らかにすることを目的としている。特に次の4の具体的な課題を解明することによって、上記の目的を達成する。1)記号の開発と可逆性による記号の妥当性の検証、2)要因の抽出と顕在化による記号の機能の検証、3)解釈に伴う諸問題の解明、4)国際比較による記号の標準化。【記号の整理と新しい記号の開発】事例に即して開発してきた40の記号を論理的に整合性があるように整理した。関係性、概念、例示、付帯などの観点から40の記号を8のグループに分類した。それを基礎に、2007年度には、特定の概念に関する個人間のズレを表すために、次の新しい記号を開発した。『A』/(W)[B〕説明:『A』という特定の概念に(/)ついて、(W)という人物が〔B〕という意味ないしイメージを込めている。【可逆性の検証】記号の妥当性については、記号による記述から現象をどの程度再現できるか、その可逆性によって検証した。単純な記号の場合に、可逆性の幅が広いことが示された。【叙述の可能性】他の教育研究の方法と比較すると、中間項(記号)を使用する点で、カテゴリー分析の方法と類似している。叙述の記号の開発は、教育現象を記述する可能性を示している。

1 0 0 0 周辺機器設定マスター--Color Syncで色合わせ

- 著者

- 折中 良樹

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経MAC (ISSN:09188894)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.98-101, 2000-12

前回はディスプレイの表示形状の調整を行った。引き続き今月は,表示する"色"に注目してみよう。そう言われてみれば,目の前にあるディスプレイの色が少し気になってくるはずだ。ひょっとして,買ったときのまま何も調整していないなんてことはないだろうか?画面とプリンターで色が違ってしまう? マックで写真を加工したり,イラストを描いたりするユーザーは多いはずだ。

(1)粒子法による津波-構造物-支持地盤連成解析手法の開発および拡張 : 粒子法のひとつであるSPH法を用いて、津波・海岸構造物・海底地盤の力学的相互作用に着目した、大変形問題に適用可能な解析手法の開発および拡張を行った。津波浸透による支持地盤の強度低下に加え、越流水塊により支持地盤の状態変化を考慮して安定性を検討した結果、越流および浸透により地盤内に過剰間隙水圧が発生し、支持地盤表層付近で液状化に似た状態となることがわかった。この現象により、支持地盤の強度低下に伴って支持力の不安定化が3割増加することを明らかとした。また、地盤の大変形と破壊後の剥離・接触問題へと適応可能な解析手法の開発を試み、防波堤構造が津波外力を受けて、防波堤が大きく滑動する様子や防波堤がマウンドにめり込む様子が再現可能となった。(2)海岸構造物における耐震・耐津波化に向けた抜本的対策工法の考察 : 本研究により明らかとなった混成堤の被害メカニズムより、抜本的な耐震・耐津波化対策として既存の液状化対策を施すことが有用であると考えた。そこで、液状化対策工法と期待できる効果に分類した。特に、構造条件は新設および既設に分け、地盤改良については改良効果ごとに分類した。また、ケーソンの滑動および転倒に対して対策効果が想定される抑え盛土およびアンカー、洗掘防止策として被覆工にっいても対策工法として示した。各工法にっいて破壊制御設計の概念を踏まえた上で、より有用な対策手法について検討した。(3)性能設計に向けた現行の設計を援用した設計チャート : 地震動レベル1や発生頻度の高い津波に対しては、これまでの設計手法により構造物の安定性を検討することが十分可能である。地震+津波については従来と同様に動的判定を行い、地震動・液状化による構造変形を考慮した形状に津波外力を作用させて安定性を検証するという従来の設計法を援用する方法と地震動・液状化によって損傷した地盤に津波の波力・越流・浸透の作用を連続的に検討する方法の二通りの検討チャートを設けた。

1 0 0 0 OA 認知症高齢者に看護学生が抱いた感情

本研究の目的は, 臨地実習で認知症高齢者を受け持った看護学生がどのような感情を抱いたのかを明らかにすることである. そして, 認知症高齢者を受け持つ看護学生の指導や支援の一示唆を得ることである. 8名の看護学生に対して臨地実習で認知症高齢者を受け持った際に感じたことについてインタビューし, KJ法を用い分析した. その結果, 【予期しない言動にびっくりする】【思いが通じなく, もどかしい】【受け入れてもらえて嬉しい】【一緒にいることが楽しい】【ケアのポイントに気付けて, 充実感がある】【認知症高齢者は可哀想】の6カテゴリーが抽出された. 認知症高齢者に攻撃的発言や拒否反応を示され, 困惑しながら看護学生は感情のコントロールをしていた. そのような学生には, まず感情を表出・認知させるような関わりが教員には求められる. そして感情が生じた根源や, 高齢者の心身の状態について学生と共に考える時間を持つことが必要であると考えた.

1 0 0 0 接続表現の意味・用法と学習上の困難点の解明

本研究では、主節が省略された複文が発話された際に、日本語話者がその省略部分を復元し正しく理解するのに関与しているメカニズムを、語用論・関連性理論などの観点から明らかにすることを目的とし、次の4つの視点で研究を進めた。(1) 日本語の母語話者が省略された主節の復元に利用する語用論的情報を明らかにする。(2) 主節の省略を許す接続助詞の意味情報と文脈の関わりを分析する。(3) 主節の省略を促す要因と主節の省略が可能となる条件を明らかにする。(4) 学習上の困難点をより明確にし、学習者に与えるべき情報を特定する。主節が省略された複文の主節を日本語話者が頭の中で復元し理解する際には、次の意味情報が大きく寄与している。(1) 問題となる複文に用いられている接続助詞が持つ意味情報(2) 問題となる複文に先行する文脈から得られる意味情報(3) 問題となる複文に続いて現れる文脈からの意味情報これらの情報の実態を捉えるために、従属節(S_1+接続助詞)のみの情報が主節(S_2)をどの程度まで規定し得るかを見るための調査を行い、調査結果をデータベース化した。分析にあたっては、(1) 特殊な文脈の中に入らず、従属節だけが単独で提示された場合、(2) 従属節がさらに条件節を伴っている場合(3) 文脈情報がさらに付け加わっている場合(4) 同一の文脈・同一の従属節に対して異なる接続助詞を伴わせた場合に、主節の解釈がどのように変化するかなどに分類し、接続助詞の機能と文脈の役割を明らかにする試みを行った。この研究の詳細については『明治大学教養論集』に発表の予定である。。

- 著者

- 影浦 順子

- 出版者

- 中部大学国際関係学部

- 雑誌

- 貿易風 (ISSN:18809065)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.343-352, 2009-04

- 著者

- 影浦 順子

- 出版者

- 中部大学国際関係学部

- 雑誌

- 貿易風 (ISSN:18809065)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.343-352, 2009-04

1 0 0 0 OA 山陽新幹線におけるトンネル工事

- 著者

- 高山 昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリートジャーナル (ISSN:00233544)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.10, pp.20-30, 1970-10-15 (Released:2013-04-26)

1 0 0 0 OA 浚渫埋立て砂質地盤の液状化挙動に及ぼす堆積構造の影響とその改質方法に関する研究

2011年東日本大震災では東北から関東地方にかけて広域で多数の液状化が生じ、道路・住宅・産業施設や下水管路などのライフラインが甚大な被害を受けた。これらの液状化被害は、埋立て地盤のなかでも特に浚渫土砂をポンプ輸送して造成した砂質地盤で著しい一方で、自然堆積した砂質地盤での被害は限定的であった。そこで本研究では、浚渫埋立てにより造成した砂質地盤の特殊な堆積構造に着目した実験的検討を系統的に実施した。その結果、分級構造を有する砂質土の液状化特性とこれに影響を及ぼす要因、および効果的な改質方法を明らかにするとともに、これらを精度良く評価するための各種の実験・計測手法を確立させた。

- 著者

- 伊藤 盡

- 出版者

- 大修館書店

- 雑誌

- 英語教育 (ISSN:09133917)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.61-63, 2006-04

- 著者

- 川端 学 朝生 雅人 斎川 貴彦 服部 武

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.2, pp.285-291, 2004-02-01

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 20

近年,携帯電話の普及に伴い,位置情報に基づく様々なサービスの要求が高まっている.測位演算に用いる位置に依存する情報としては,TOA(Time of Arrival),TDOA(Time Difference of Arrival),電界強度(Signal Strength),AOA(Angle of Arrival)が考えられている.今後,普及することが予想される第三世代以降の携帯電話においては,通信速度の高速化に伴い,ヂップの分解能が高まり,より高精度で信号の到来時間が測定可能となる.そこで,本論文においてはTDOAシステムの位置検出性能について評価・検討を行う.遅延波プロファイルとして指数分布を仮定し,最ゆう推定法に基づく位置検出アルゴリズムの定式化を行う.次にシミュレーションにより,TDOAシステムにおける最ゆう推定法と既存の手法との位置検出精度を比較する.更に,複数の環境下において最ゆう推定手法の位置検出精度を評価する.