- 著者

- 宮本 崇 本田 利器

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震工学会

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.3_41-3_52, 2016 (Released:2016-03-10)

- 参考文献数

- 10

著者らは耐震設計用地震動として地震動の集合を代表する波形を用いる手法について検討をしているが、性質の大きく異なる波形を代表する波形を設定することは合理的ではない。この問題を回避するには、類似した地震動波形に分類することが考えられる。本研究では、地震動の性質の非類似度を構造物の非線形応答値に基づいて定量化し、地震動波形の集合をクラスター化する著者らの既開発の手法について、基礎的な有効性の検証を目的とした数値解析を実施する。構造モデルを線形系として提案手法を適用した場合、応答スペクトル形状の異なる地震動波形の集合を提案手法によって適切に分類できることを示した。また、構造モデルを非線形系とした場合は、スペクトル形状とは異なるクラスターが形成されるということも明らかになった。

2 0 0 0 OA インターネット情報検索行動に及ぼすメタ認知過程の意識化の効果

- 著者

- 吉岡 敦子

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学雑誌 (ISSN:03855236)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.1-10, 2002-06-20 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 9

本研究は,大学生を対象にYahooを使ったインターネット情報検索について検討した.実験1では,基本的検索技術の教示を与える群と与えない群の検索過程を比較した結果,両群に差は見られなかった.実験2では,メタ認知過程を意識化させる質問を与える群と与えない群を比較した結果,与えた群では不適切な行動が減少した.実験3では,メタ認知過程を意識化させる質問を全被験者に与え,正解・不正解によってグループ分けし検討した結果,訓練する機会を与えれば,自発的に意識化させて検索を行えることが示された.また,メタ認知過程を意識化させる効果は,1)検索時間と行動量を減少させる,2)モニタリングとプランニングをさせる,3)インターネット情報検索スキルを獲得させる,の3つであった.しかし,意識化を十分に行うことの難しさも明らかにされ,練習の機会を与えたり,他者の援助を介入する必要性が示された.

2 0 0 0 OA 機械式腕時計の原理と精度

- 著者

- 早川 和樹 藤枝 久

- 出版者

- 一般社団法人 日本時計学会

- 雑誌

- マイクロメカトロニクス (ISSN:13438565)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.217, pp.43-48, 2017-12-10 (Released:2018-10-11)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 木田 尚子 曽我部 隆彰 加塩 麻紀子 須賀 康 金丸 晶子 大場 愛 富永 真琴

- 出版者

- 日本化粧品技術者会

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.108-118, 2013-06-20 (Released:2015-08-25)

- 参考文献数

- 32

われわれヒトの皮膚温度は気温や体温によって大きく変動する。しかし,温度が皮膚機能に与える影響やその詳細なメカニズムは不明である。本研究では,生理的皮膚温度付近 (>30°C) の熱刺激や化学的刺激によって活性化する温度感受性イオンチャネルTRPV4に着目し,皮膚機能におけるその役割を検証した。その結果,TRPV4はヒト表皮ケラチノサイトにおいて細胞間接着構造adherens-junction (AJ) を構成するタンパク質βカテニン,Eカドヘリンと複合体を形成し,TRPV4を活性化する熱刺激や化学的刺激を加えることで①細胞内カルシウムイオン (Ca2+) 濃度の上昇,②低分子GTP結合タンパク質Rhoの活性促進,③細胞間接着構造AJおよびtight-junction (TJ) の形成・成熟促進とそれらを介した表皮細胞間バリア機能の亢進に関わることが示唆された。さらに,TRPV4を活性化する素材の開発はバリア機能の維持・改善に有用であると考え,天然由来物からTRPV4活性化成分を探索したところ,バナバ葉から単離されたエラグ酸誘導体に高いTRPV4活性化作用および表皮細胞間バリア機能向上作用が確認された。

2 0 0 0 OA 浸潤性膀胱癌でのTURBTと化学放射線療法による膀胱温存療法

- 著者

- 石岡 淳一郎 影山 幸雄 一柳 暢孝 斉藤 吉宏 野津 聡 西田 一典 福田 博志 東 四雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.6, pp.752-756, 2007-09-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3 3

(目的) Cold resect によるTURBTと化学放射線療法を用いて浸潤性膀胱癌に対する膀胱温存治療を行い, その成績を検討した.(対象・方法) TURBTと化学放射線療法による膀胱温存治療を, 浸潤性膀胱癌26例に行った. 深達度はT2:15例, T3:9例, T4:2例, 異型度は, G2:3例, G3:23例であった. TURは, 進達度診断の正確を期するため, 深部筋層まで, 止血のための最小限の電気凝固を用いながら生検鉗子で切除した. その後, 40Gyの外照射を行い, メソトレキセート30mg/m2の全身投与, シスプラチン70mg/m2の動脈内投与を2クール併用した. 治療終了後, 残存腫瘍の有無をTURで確認した. 治療後のTURも膀胱周囲脂肪に至るまで生検鉗子で組織を採取した.(結果) 26例中24例がTURBTを施行され, pT0が13例 (50%), pT1が9例 (35%), pT2が2例 (8%) であった. 平均観察期間24ヵ月 (3.9~69.8), 中央値21.9ヵ月で, 経過中に筋層浸潤癌として再発した2例に膀胱全摘除術を行った. 膀胱温存率は26人中24人, 92%であった. 遠隔転移は4例 (15%) で, 全例局所再発は認めなかった. 2年疾患特異的生存率は91%であった. 重篤な有害事象は認めなかった.(結論) Radical TURBT と化学放射線療法による膀胱温存治療は, 浸潤性膀胱癌に対する安全で有効な治療になり得る可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 日本人の死生観と葬儀

- 著者

- 藤井 正雄

- 出版者

- Research Society of Buddhism and Cultural Heritage

- 雑誌

- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.9, pp.1-24, 2000-10-10 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 12

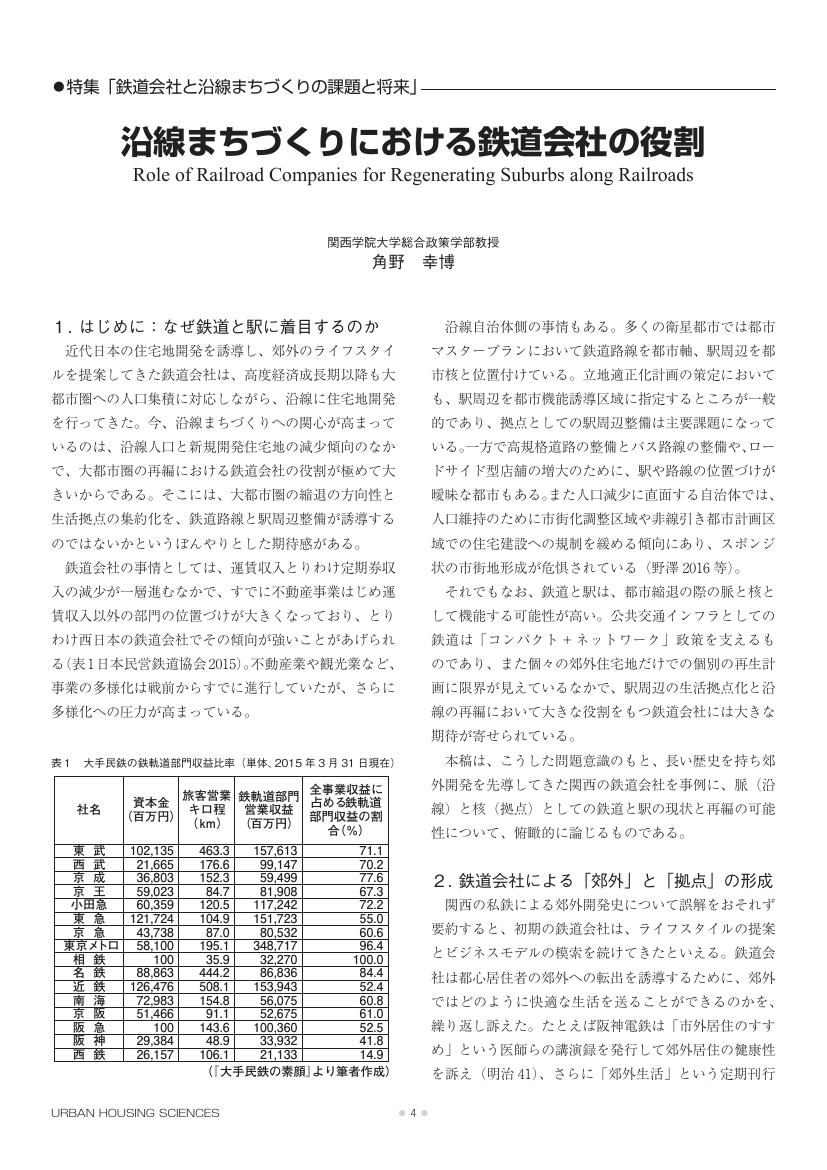

2 0 0 0 OA 沿線まちづくりにおける鉄道会社の役割

- 著者

- 角野 幸博

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.97, pp.4-9, 2017 (Released:2018-06-07)

- 参考文献数

- 19

2 0 0 0 OA アレルギー疾患発症のメカニズムとその予防

- 著者

- 斎藤 博久

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.326-330, 2010-05-01 (Released:2011-09-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

花粉症,喘息,アトピー性皮膚炎,食物アレルギーなどのアレルギー疾患が増加している.その原因は,アレルゲンの増加とともに,免疫システムの完成する前の乳幼児期の衛生環境の改善が指摘されている.ここでは,アレルギー疾患発症に関する免疫学的な機序について解説するとともに,その予防方法開発の鍵となる研究の動きを展望する.

2 0 0 0 OA ゴミが往復する川 : 平野の河川では潮汐がどこまで及ぶのか

- 著者

- 鈴木 一久

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, pp.8-16, 2010-12-02 (Released:2018-03-29)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Ryohei Aoyagi Takahiro Yamamoto Yuuki Furukawa Makoto Arita

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.953-961, 2021-10-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 99

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs), esterified to phospholipids, are susceptible to oxidation. They form oxidized phospholipids (OxPLs) by oxygenases or reactive oxygen species (ROS), or both. These OxPLs are associated with various diseases, such as atherosclerosis, pulmonary injuries, neurodegenerative diseases, cancer, and diabetes. Since many types of OxPLs seem to be generated in vivo, precise determination of their structural diversity is required to understand their potential structure-specific functions. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is a powerful method to quantitatively measure the structural diversity of OxPLs present in biological samples. This review outlines recent advances in analytical methods for OxPLs and their physiological relevance in health and diseases.

2 0 0 0 OA 女子上半身原型製図法の変遷 (第2報) 第二次大戦後から1970年まで

- 著者

- 藤田 恵子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.33-42, 2001-01-15 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 45

The purpose of this study is to clarify the historical changes in drawings of the upper trunk of women from the end of the Second World War to 1970. This period is often called the dressmaking boom. One hundred fifty-four basic patterns for women's upper trunks were extracted from 129 books, including sewing publications, textbooks, and nine different kinds of magazines, all of which were published between 1946 and 1975. Then the changing process of the patterns was analyzed. The results are as follows : Many methods of basic pattern making were published in magazines and textbooks for high schools. Therefore, the use of basic patterns for dressmaking took root among ordinary people in this period.In particular, the “Bunka style” and “Doreme style” basic patterns became well-known with the increasing number of sewing schools and monthly fashion magazines.After 1966, drawings which covered the shoulder and breast swell three-dimensionally started to appear.Based on this research this period can be called the “Period of Establishment of Basic Pattern Making of Women's Upper Trunks.”

- 著者

- 吉田 直哉

- 出版者

- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター

- 雑誌

- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.59-67, 2020 (Released:2021-01-29)

- 参考文献数

- 16

本稿は、一般向けの解説書において「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(通称「10の姿」)がどのように語られているか、その言説の態様を明らかにすることを目的とする。まず、公式解説および改訂の当事者であった無藤隆の「10の姿」への解説を検討した上で、無藤以外の論者による「10の姿」に対する論及を検討し、公式解説やその執筆主導者であった無藤の根本意想が、他の論者によっていかに多様に変質させられ「解釈」されつつあるかを示し、両者の間にある懸隔を確かめる。

2 0 0 0 OA 博物館と標本の存在意義

- 著者

- 山際 大志郎

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.75-76, 2000 (Released:2008-07-30)

2 0 0 0 OA 量子論における最小作用原理(3) : 最小作用の法則と量子力学

- 著者

- 保江 邦夫

- 出版者

- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.5, pp.271-302, 1985-08-20 (Released:2017-10-02)

2 0 0 0 OA 皮膚感覚の情報処理

- 著者

- 下条 誠

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.10, pp.723-727, 2002-10-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 4

- 著者

- Kazuyoshi TAKEDA Ko OKUMURA

- 出版者

- Biomedical Research Press

- 雑誌

- Biomedical Research (ISSN:03886107)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.173-179, 2021-09-21 (Released:2021-09-21)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 5

Nicotinamide mononucleotide (NMN), a key nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) intermediate, has been shown to ameliorate various pathologies in elderly mouse disease models. Natural killer (NK) cells are important innate immune cells; however, their functions decline with aging. In this study, we examined the effect of NMN treatment on NK cells in mice. Intraperitoneal administration of NMN augmented NK cell cytotoxic activity in both young and elderly B6 mice as well as young BALB/c mice. Oral administration of NMN also increased NK cell cytotoxicity in elderly B6 and BALB/c mice. However, the NK cell population was not increased in the mice whose NK cell cytotoxic activity was activated by NMN. Interestingly, NMN administration did not augment NK cell cytotoxic activity in IFN-γ deficient mice. These results suggest that NMN administration augments NK cell cytotoxic activity, but not cell number, in a manner dependent on IFN-γ in both young and elderly mice.

2 0 0 0 OA 端座位姿勢保持時の筋活動について

- 著者

- 村上 康朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0456, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】端座位姿勢は理学療法中に多くみられる姿勢であり、また我々理学療法士がその姿勢について評価・指導することも多い。評価や指導においてはアライメントを観察することが多いが、実際理学療法プログラム中など長時間の座位となる場合、同一アライメントにおいても筋活動には変化があるのではないかと疑問を持った。しかし静的座位保持における筋活動を検討した先行研究は少ない。そこで本研究では同一アライメントにおける端座位姿勢保持においての筋活動の変化を検討することを目的とした。【方法】対象は健常人男性7名である。被験者には安楽座位を30秒間、骨盤中間位体幹正中位での端座位姿勢(以下中間位座位とする)を5分間保持させ、表面筋電図(Noraxon社製myoresearch)を用いて両側の内腹斜筋、腰部脊柱起立筋、大腿二頭筋、大腿直筋の筋活動を記録した。安楽座位は被験者が力を抜いて行う端座位とした。中間位座位では両側上肢は手部を膝関節の上に位置し、骨盤・体幹正中位、膝関節90°屈曲位、足底は床に接地し、同一アライメントの保持を意識させた。実験中の姿勢は矢状面より観察した。得られた筋電図波形は全波整流し、30秒間隔での筋積分値を求めた。安楽座位で得られた積分値を基準とし、端座位での10期の筋積分相対値を算出し、安楽座位に対して中間位座位における筋活動の変化の検討を行った。【結果】最も活動量が高くなる筋は腰部脊柱起立筋(以下背筋群)と内腹斜筋(腹筋群)に分かれ、その人数は背筋群2人、腹筋群5人であった。背筋群においては両側の腰部脊柱起立筋が高い活動を示し、内腹斜筋は低い活動を示した。腹筋群では、一側の内腹斜筋活動が高く両側の腰部脊柱起立筋にも活動が認められる傾向であった。下肢筋群の活動は被験者間で差があったが、安楽座位と比べて著明な増加はなかった。また、全ての筋活動において左右差は認められたが、特に内腹斜筋に差の大きい傾向が見られた。【考察】姿勢保持において、腰部脊柱起立筋は腰椎前弯を生じさせ、腹筋群は腹腔内圧を上げることにより横隔膜を下方から押し上げ、姿勢保持に影響する、とある。今回の実験では内腹斜筋を活動させて姿勢保持を行う被験者が多い結果であった。腹筋群では両側の腰部脊柱起立筋にも活動を認めたことから、中間位座位姿勢保持において、内腹斜筋が腹腔内圧の上昇、腰部脊柱起立筋が生理的腰椎前弯保持に関与して姿勢保持を行っていることが考えられる。一方背筋群においては内腹斜筋の活動は低い状況であったことから腰部脊柱起立筋に依存して姿勢保持を行っていることが考えられる。腰痛を有する患者や背部の筋緊張が高い患者においては腹筋群の収縮を意識させた座位姿勢を指導する必要があると考えられた。また、内腹斜筋には左右差が大きく出現したという結果から、細部にわたる姿勢の左右差も評価する必要性を再認識した。

- 著者

- Carmela MENTO Maria Catena SILVESTRI Paola MERLINO Vanessa NOCITO Antonio BRUNO Maria R. Anna MUSCATELLO Rocco Antonio ZOCCALI Toshio KAWAI

- 出版者

- Psychologia Society

- 雑誌

- PSYCHOLOGIA (ISSN:00332852)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-B013, (Released:2021-02-19)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 1

Secondary traumatization has implications for healthcare professionals and the quality of care, this construct including compassion fatigue, vicarious trauma, and burnout, but they are distinct different constructs. The aim of this review is to examine the psychological factors that characterize the domains of secondary traumatization, differentiating them from compassion fatigue, vicarious trauma and burnout in healthcare professionals. We identified eligible papers, a systematic literature search on PubMed has been performed, 681 publications have been found, the total number of relevant publications was reduced to 18. According to the examined literature, this situation may be highly distressing for healthcare assistants, and entails a series of negative consequences. This review suggested that healthcare professionals are at risk of secondary traumatization, for the impact of personal distress, and a variety of stressful factors and negative affect promote this condition. The distress that results from dissatisfaction, and is associated with negative cognitions and negative mood. Finally, the psychological variables of the quality of professional life identified by scientific literature are eight and include: compassion satisfation and fatigue, burnout, distress, self-compassion, psychological inflexibility, empathy, ability to take another people’s perspective.

2 0 0 0 OA 副鼻腔侵襲性アスペルギルス症の脳血管浸潤による脳梗塞で死亡したと考えられた1 例

- 著者

- 安藤 宏明 丹羽 淳一 泉 雅之 中尾 直樹 道勇 学

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- pp.10684, (Released:2019-08-30)

- 参考文献数

- 9

要旨:72 歳女性.左眼痛・複視を主訴に受診し,CT で左篩骨洞後部に軟部影を認め,副鼻腔炎の診断で篩骨洞開放術と抗菌薬・ステロイド投与で治療され改善した.その後,症状が再燃し,抗菌薬・ステロイドの投与で改善する経過を繰り返しながら徐々に増悪し,眼窩先端症候群を呈した.ステロイドへの反応性から,多発血管炎性肉芽腫性症を念頭にシクロフォスファミドを導入したが改善せず,さらに脳梗塞を発症した.この時点で血清β-D グルカンと血清・髄液のアスペルギルス抗原の上昇を認め,侵襲性アスペルギルス症と診断したが,次々に脳梗塞が続発し死亡した.経過中に眼窩先端部病変に対し2 回経副鼻腔的生検を行ったがアスペルギルスは検出されなかった.副鼻腔炎から眼窩先端症候群を呈し侵襲性アスペルギルス症が除外できないときは,ステロイドの投与で一時的な改善を認めたとしても,抗真菌薬投与を開始しながら繰り返し生検を行うなど慎重な対応が肝要である.

- 著者

- Kooichi Konishi Munehiro Takami Takashi Yanagimoto

- 出版者

- Carcinological Society of Japan

- 雑誌

- Crustacean Research (ISSN:02873478)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.1-7, 2021 (Released:2020-12-24)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

A morphological description is given for the postlarval specimen of the polychelid lobster, Pentacheles laevis, collected from Suruga Bay, on the Pacific coast of Japan. The specimen has been previously identified using the DNA barcoding method. Diagnostic larval characters distinguishing the previously known postlarvae in three genera, Pentacheles, Stereomastis, and Polycheles, are also noted.