1 0 0 0 現代出版文化人総覧

- 著者

- 日本出版協同株式会社 編

- 出版者

- 日本出版協同

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和23年版 補修版, 1948

1 0 0 0 現代出版文化人総覧

- 著者

- 日本出版協同株式会社 編

- 出版者

- 日本出版協同

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和23年版 本編, 1947

1 0 0 0 OA 磐梯山の山体の特徴

- 著者

- 井口 隆 大八木 規夫 諸星 敏一 高橋 博

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.4, pp.256-262_2, 1988-08-25 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 1

1 0 0 0 OA キャリア・ドリフト/ミスト/ホープの新規概念枠組の妥当性

- 著者

- 加藤 一郎 鈴木 竜太

- 出版者

- 経営行動科学学会

- 雑誌

- 経営行動科学学会年次大会 : 発表論文集

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.57-70, 2004-11-05

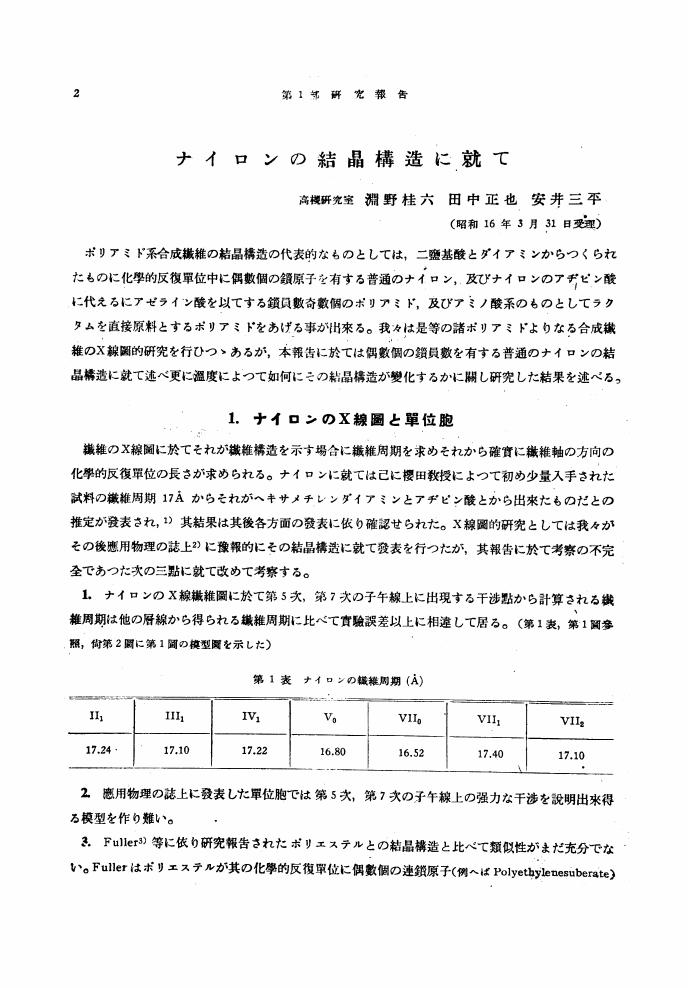

1 0 0 0 OA ナイロンの結晶構造に就て

- 著者

- 淵野 桂六 田中 正也 安井 三平

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 合成繊維研究 (ISSN:18848060)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.2-10, 1942 (Released:2010-11-17)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 「ワイドギャップ半導体」特集号によせて

- 著者

- 奥村 次徳

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.1, pp.1-1, 2002-01-01 (Released:2008-12-19)

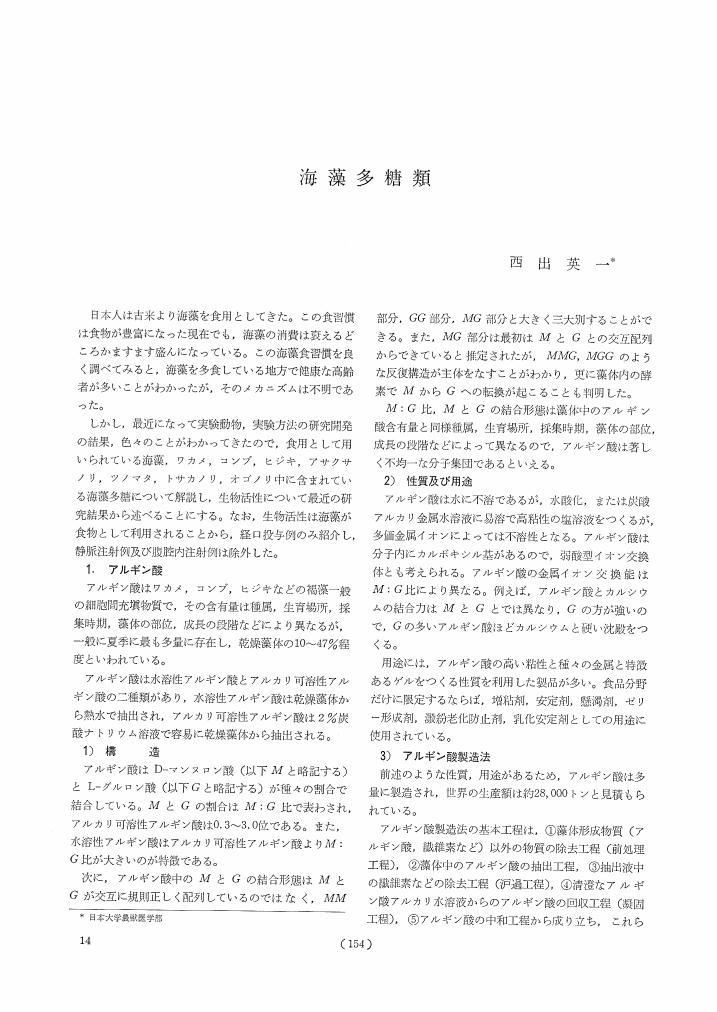

1 0 0 0 OA 海藻多糖類

- 著者

- 西出 英一

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.154-158, 1988-11-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 OA ハローワークとの連携による生活保護受給者の自立支援プログラムの状況と課題

- 著者

- 芝田 文男

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院 = Hokkaido University Public Policy School

- 雑誌

- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.58-78, 2007-03-31

1 0 0 0 OA 東日本大震災での当施設への搬送症例

- 著者

- 井上 義博 菊池 哲 小野寺 誠 藤野 靖久 秋冨 慎司 山田 裕彦 遠藤 重厚

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.23-28, 2013-03-28 (Released:2013-05-02)

- 参考文献数

- 4

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は,死者,行方不明者,災害関連死を含めると2万人を超える犠牲者を出した。発災から3月31日までの3週間に我々の施設に搬送された症例は23例で,内訳は溺水による呼吸不全3例,肺血栓塞栓症,うっ血性心不全,多発外傷が各2例,クラッシュ症候群,破傷風,熱傷,腸間膜動脈損傷,凍傷,脾動脈破裂が各1例,単独損傷7例であった。この内呼吸不全の3例はいずれも3週間以内に死亡したが,他の症例は救命された。津波肺は発症病態が生物学的(微生物),化学的(油脂が主体),物理学的(砂や泥)と複雑で,微生物も特殊なものに起因するため治療に難渋したものと思われた。

1 0 0 0 OA 複数のサンプルセットを併合した場合のAおよびB値の導出(繰返し数が不ぞろいの場合)

- 著者

- 高野 敦 森永 洋次 井上 登志夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集A編 (ISSN:18848338)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.800, pp.455-462, 2013 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 15

Methods of evaluating the one-sided tolerance limit (A- and B-basis values) of unbalanced sample sets are derived. The A- and B-basis values are statistically calculated numbers that respectively indicate that at least 99 and 90 percent of the population is expected to equal or exceed the statistically calculated value with a confidence of 95 percent, and they are often used as strength tolerance limits in aerospace designs. The A- and B-basis values tend to be underestimated when the sample size is small and the conventional methods are used. Our novel methods improve the basis values by combining multiple sample sets from normally (Gaussian) distributed populations. We extended analysis of variance (ANOVA) to evaluate the A- and B-basis values by using non-central t-distribution under the condition of equality of variances. In addition, we derive coefficients for the basis values under the condition of non-equality of variances by using a Monte-Carlo method. Numerical examples show that both methods, i.e., equality and non-equality of variance cases, increase the A- and B-basis values.

1 0 0 0 女子柔道選手の試合後の血中乳酸濃度について

- 著者

- 松坂 晃 尾形 敬史

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号

- 巻号頁・発行日

- vol.48, 1997

1 0 0 0 OA 東邦大学総合診療・急病センターカンファレンス心窩部痛にて救急受診した1例

- 著者

- 島田 長人

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.50-57, 2013 (Released:2013-05-02)

1 0 0 0 OA 亜急性期以降の長期災害医療支援チームの診療記録と処方箋データ解析

- 著者

- 芝 祐輔 坂井 亮太 綿野 亮太 奥田 泰考 若林 宏海 荒川 昌史 中澤 寛仁 須藤 俊明 梶井 英治 長谷川 剛 岡山 雅信

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.23-26, 2013 (Released:2013-05-02)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1 1

要 旨目的 : これまで長期災害支援の報告は数少ない. そこで今回我々が経験した東日本大震災の長期災害医療支援として巡回診療で得られた診療記録と処方箋から薬剤関連データを解析した. 方法 : 巡回診療で得られた診療記録と処方箋から患者数と医薬品の処方件数ならびに処方件数の多かった上位3位の医薬品使用量の推移について解析した. 結果 : 患者数は支援を開始した3/26から1週間後の166名/日 (中央値48.5名, 範囲14-166) をピークに減少し, 4/11以降は24名 (中央値)/日 (範囲0-47) であった. 医薬品の処方件数は感冒薬, 降圧薬, 抗アレルギー薬の順で多かった. また医薬品の使用量は感冒薬と降圧薬は時間経過とともに減少したが, 抗アレルギー薬は継続的に処方されていた. 結論 : 災害医療支援チームは被災地の医療機関の復興状況に応じて急性期だけでなく長期の支援を行うべきである. また支援の介入が早いほど, 急性疾患と慢性疾患の両方の治療薬を災害医療支援チームは必要とする.

1 0 0 0 IR メディアリッチネス理論の展開と個人の情報メディア利用

- 著者

- 中村 雅章 Masaaki Nakamura

- 出版者

- 中京大学経営学会

- 雑誌

- 中京経営研究 (ISSN:09199209)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.79-104, 2001-02

1 0 0 0 OA 口腔扁平苔癬に対するアロプリノール含嗽液の使用経験

- 著者

- 則武 正基 神谷 博昭 横井 基夫

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF ORAL THERAPEUTICS AND PHARMACOLOGY

- 雑誌

- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.125-129, 2001-12-01 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 20

We often worry about oral lichen planus (OLP) with chronic inflammation, which is an intractable disease in the treatment. A study was carried out to evaluate the efficacy of allopurinol mouthwash (ALP) on OLP.We studied 9 cases (1 male and 8 females) of OLP that were clinically diagnosed in our ambulatory practice during the period from July 1996 to July 1997. The average age was 58.7, ranging from 23 to 82 years. The effect measurement was carried out after 4 weeks of administration, and there were 3 complete responses, 4 partial responses, and 2 minor responses.ALP was reported to be effective for prevention and treatment of the stomatitis, which develops during cancer chemotherapy. ALP can be easily used by gargling only, and no side effects were seen, so it seemed to be a useful drug.

1 0 0 0 OA ラット酢酸潰瘍の治癒過程における胃粘膜アミン含量及び関連酵素活性の変動

- 著者

- 小俣 武志 井上 肇 瀬山 義幸 山下 三郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.3, pp.113-118, 1989 (Released:2007-02-20)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

ラットの胃に酢酸潰瘍を作製し,2,10,40,80,180,365日目の時点で,その治癒過程における潰瘍部位と非潰蕩部位について,各種アミン含量とヒスチジンデカルボキシラーゼ(HDC)活性を比較検討した.その結果以下のことが明らかとなった,1)潰瘍部位のヒスタミン(HA)含量は非潰瘍部位と比較し,2,10日目で減少後,40日目で差がなくなり180日目で潰瘍部位ばかりでなく非潰瘍部位も正常対照群より増加した.2)セロトニン(5-HT)含量の変動はHAと同様であった.3)潰蕩部位のノルエピネフリン含量は非潰瘍部位と比較し,2,10,80,180日目で減少していた.4)潰瘍部位の HDC 活性は非潰瘍部位と比較し,2,10,40日目で減少し,180日目では正常対照群より減少したままであった.5)365日目に肉眼的に再燃,再発を確認したラットの潰瘍部位と非潰瘍部位のHA,5-HT含量は治癒したラットのその含量と差がなかったが,180日目と同様に高値を示していた.以上,胃粘膜中のHA,5-HT,HDC 活性の変動は慢性胃潰瘍の再燃,再発に係わる一因子となる可能性が推測された.

1 0 0 0 IR ハイデガー哲学と国民社会主義

- 著者

- 奥谷 浩一

- 出版者

- 札幌学院大学人文学会

- 雑誌

- 札幌学院大学人文学会紀要 (ISSN:09163166)

- 巻号頁・発行日

- no.84, pp.79-113, 2008-11

1 0 0 0 OA 「ハイデガー裁判」の行方

- 著者

- 奥谷 浩一

- 出版者

- 札幌学院大学

- 雑誌

- 札幌学院大学人文学会紀要 (ISSN:09163166)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.137-171, 2008-03

ハイデガーは,第二次世界大戦におけるナチス・ドイツの敗北の後に,政治的浄化委員会によって,フライブルク大学最初のナチ党員学長として活動したことの政治的責任を問われることになった。これが本論文で言う「ハイデガー裁判」である。フランス占領軍によって「典型的なナチ」と見なされたハイデガーは,フライブルク市内の自らの住居と蔵書の接収という危機的状況に直面して,この危機を回避するために「弁明」を開始し,「ハイデガー裁判」の過程のなかでこの「弁明」をさらに拡大・強化していった。この「弁明」は最終的には「1933/34年の学長職。事実と思想」という文書にまとめられて完成されることになる。ハイデガーの「弁明」は,自らとナチとの関係が最小限のものであったとする戦略で貫かれており,時には真実と虚偽を織り混ぜたりあるいは時には事実を隠蔽するというかたちでさまざまに展開されている。本論文では,この「ハイデガー裁判」の経緯と結末を追跡しながら,その過程のなかで展開されたハイデガーの「弁明」のはたしてどこまでが真実でどこまでが虚偽なのか,そして同僚たちの目に学長ハイデガーがどのように映っていたのかをやや詳しく検討することにしたい。この検討は,ハイデガーとナチズムとの真の関係を明らかにするとともに,ハイデガー思想の再評価という問題を提起する作業の一環にほかならない。

1 0 0 0 石川県社会教育会館だより

- 著者

- 石川県立図書館館報編集委員会 石川県立社教センター館報編集委員会 [編集]

- 出版者

- 石川県立図書館館報編集委員会 : 石川県立社教センター館報編集委員会

- 巻号頁・発行日

- 1967

1 0 0 0 東京湾学会誌 : 東京湾の水土

- 著者

- 東京湾学会 [編] = Journal of Tokyo Bay science / the Society for Tokyo Bay Science

- 出版者

- 東京湾学会

- 巻号頁・発行日

- 1998