2 0 0 0 OA 巨大砂時計

- 著者

- 志波 靖麿

- 出版者

- The Society of Powder Technology, Japan

- 雑誌

- 粉体工学会誌 (ISSN:03866157)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.11, pp.694-701, 1991-11-10 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 3

2 0 0 0 OA 家ウサギ象牙質石灰化像に及ぼすパロチンと上皮小体ホルモンの比較

- 著者

- 大久保 滋郎

- 出版者

- The Kitakanto Medical Society

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:00231908)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.71-85, 1981-05-15 (Released:2009-10-15)

- 参考文献数

- 38

上皮小体摘出時に形成される家ウサギ切歯象牙質縞模様石灰化像と成長速度の抑制, PTHレベルおよび血清Ca量の減少を指標として, パロチンとPTH製剤カケルビンの作用を比較検討した.1) 栄研PTH-キットがウサギ血中PTHの測定に使用できることを確かめたのち, 上皮小体摘出によって従来の報告のごとく象牙質の石灰化不全, 発育抑制とともに血清PTH, 血清Ca量の減少が起こることを知った.2) 正常ウサギにパロチン (Lot EJ25E510) を1mg/kg静注すると, 血清PTH量とCa量の減少と象牙質石灰化像の促進を生じ, 増量3mg/kgでは血清PTHレベル, Caの減少をきたすが, 象牙質石灰化像では一過性の促進後抑制像を引き起こすことを確認した.また, カケルビン100u/kg静注は, 血清PTHレベルとCa量の一過性増量と, 成長速度に多少の抑制を生じたが象牙質縞模様石灰化像には影響が少なかった.3) パロチンは少量1mg/kgで上皮小体摘出の欠損症状である象牙質縞模様石灰化不全, 血中PTHレベル, Caの減少をカケルビン100u/kg静注時よりもより強く回復させたが, 象牙質の成長速度の回復は明らかではなかった。この場合, 初めに縞模様石灰化像の回復が起こり, 次いで血清PTHレベルとカルシウム量が相関しつつ回復するようであった.増量3mg/kgでは血清PTH量やCaの減少を回復させたが, 象牙質縞模様石灰化像ではその回復作用は弱く, 一過陛の抑制像を含むことがあった.4) 以上の成績より, 上皮小体摘出の結果生ずる石灰化抑制の場におけるパロチンとPTHの石灰化促進作用は本質的には同じであり, パロチンはPTH様の作用を持つと考えられる.しかし血清Caの影響にみられるように, 詳細な点では, PTHと若干の差があると思われた.

2 0 0 0 OA 情報倫理と情報危機管理の視点から考えるメディアリテラシー教育

- 著者

- 辰己 丈夫

- 出版者

- 一般社団法人 CIEC

- 雑誌

- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.21-28, 2000-12-01 (Released:2015-02-03)

まず、情報倫理、情報危機管理、セキュリティ、プライバシー、著作権について説明を行なう。その後、メディアリテラシーのあり方について考察を行ない、さらに、メディアリテラシー教育がいかにあるべきかを考えるために、情報倫理、情報危機管理の考え方を採り入れた教育手法を紹介する。

2 0 0 0 OA ERK MAPキナーゼ細胞内情報伝達系における分子混み合いの効果

- 著者

- 青木 一洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.287-288, 2012 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 8

2 0 0 0 OA スポーツは今、新たなゾーンへ

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.1-40, 2019 (Released:2019-03-29)

目次 特集 スポーツは今、新たなゾーンへ p.04 体を知ることからスポーツは始まる~運動神経って何だろう~ p.09 トップ選手のパフォーマンスを科学で引き出す p.15 ビッグデータでスポーツが変わる! p.20 競技用義足が目指す「最速」と「楽しさ」 p.23 ICTで採点を支援し、お家芸に新たな魅力を!次世代に向けた体操競技のチャレンジ p.26 スポーツを楽しめる世界を次の世代へ「持続可能な開発目標(SDGs)」達成への貢献を目指す 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 連載 p.31 カガクのめばえ 第4回 山崎 直子さん 宇宙飛行士 p.35 観察法のイロハのイ 古きイヌの性質を受け継ぐ 秋田犬 菊水健史 麻布大学獣医学部介在動物学研究室教授 p.38 Open the Window ~サイエンスウィンドウと子どもたち~ 記事をきっかけに科学技術への関心を深める お茶の水女子大学附属中学校

- 著者

- Christy G. II Turner Erin Cacciatore

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.Supplement, pp.85-94, 1998 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 6 8

Cylindrically-shaped grooves that occur on the interproximal surface at or near the crown root (dentine-enamel) junction in human teeth are characterized by their shape, sharp margins, horizontal parallel striations, and shiny polishing. Ancient examples reported in the literature provide the oldest direct evidence of hominid tool use. Like other workers, we found these grooves in many populations of the Pacific Basin and adjoining continents. Of the various explanations for Interproximal grooves, the most reasonable one is they represent the habitual use of toothpicks. In our pooled sample the frequency per tooth for interproximal grooves is 0.78% (1, 199/154, 167 teeth). The frequency of individuals with one or more interproximal grooves is 3.5%. Oceania has the greatest number of individuals with interproximal grooves (8.9%). Most of these crania originated in Australia. The American Arctic sample has no individuals with interproximal grooves, and prehistoric Arctic teeth lack crown caries. Elsewhere, frequencies of interproximal grooving vary markedly within and between regions suggesting multiple causes. Interproximal grooves are the result of habitual back-and-forth rubbing with a toothpick or some other artifact. In some cases rubbing may have started in an effort to deaden or desensitize a carious or inflammed site. Whatever the original stimulus, groove depth varies with individual age, indicating many years of habitual rubbing.

2 0 0 0 OA 日本五山制度の淵源について

- 著者

- 小此木 輝之

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.836-838, 1977-03-31 (Released:2010-03-09)

2 0 0 0 OA 猫の第3度房室ブロック症例にみられた房室伝導系病変

- 著者

- 佐々木 崇文 中尾 周 木村 勇介 平川 篤 町田 登

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.315-320, 2020-06-20 (Released:2020-07-20)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

第3度房室ブロックを示した猫22例の心臓について,詳細な病理学的検索を実施した.これら22例の基礎心疾患は,肥大型心筋症10例,拘束型心筋症(心内膜心筋型)3例,不整脈源性右室心筋症2例,陳旧性心筋梗塞1例であり,残り6例の心臓に明らかな病的変化は認められなかった.房室接合部の組織学的検索では,基礎心疾患の有無やその種類に関係なく,全例の中心線維体基部と心室中隔頂上部に重度の線維増生(心臓骨格左側硬化)が認められた.こうした病的変化は同領域を走行する房室伝導系を巻き込み,伝導系細胞の脱落を引き起こしていた.なお,房室伝導系の重度傷害はヒス束分岐部から左脚上部に主座しており,高齢者にみられる特発性ブロックの原因であるLev病に類似していた.

2 0 0 0 OA 特別連載:北九州地域における交通と都市の発展(前編)

- 著者

- 片山 憲一

- 出版者

- 公益財団法人 アジア成長研究所

- 雑誌

- 東アジアへの視点 (ISSN:1348091X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.26-36, 2014 (Released:2020-04-03)

- 参考文献数

- 16

私は北九州市役所で長い間,地域開発の仕事に携わり北九州地域の発展過程,とりわけ産業の発達と交通の変遷,交通の拠点性と都市の盛衰に接し,これらが複雑に絡み合って今の北九州市が形成されてきたことに興味をもった。また,歴史的な街ではなかった地域が都市に成長するには地理的な要因に加え,国の地域開発計画などの何らかのきっかけと,結果として具体的な国のプロジェクトを地域に導入することが都市の発展に大きな役割を果たしてきたことを強く感じた。 特に,公共財の道路や港湾などは,その整備が国の予算に大きく左右される。北九州の都市形成は筑豊地域の石炭の存在に加えて官営八幡製鉄所立地に始まったといわれているが,北九州市の都市形成過程に交通がどのような役割を果たしたかを,一度立ち止まって整理しておくことは有意義と考えた。 ここでは鉄道,路面電車,バスといった都市内の交通機関や市街地形成に寄与した道路などに着目し,北九州における交通と都市の発展のかかわりについて明治期から現在までを,主なエポックで区分しながら整理し,考察を試みた。 市役所の先輩である出口隆氏が平成11 年にまとめられた博士論文「北九州工業地帯の形成と鉄道の役割に関する研究」(出口,1999)の中で,この問題について明治から大正期の北九州創成期における鉄道を中心とした状況について論じておられる。参考としたい。

2 0 0 0 OA 健診での上部消化管内視鏡検査における芍薬甘草湯の蠕動抑制の効果についての検討

- 著者

- 岸 知恵 髙野 泰明 小寺 徹 中川 善雄 小椋 智美 津田 好子 奥山 春子 福山 藍子 上野 恵美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.588-593, 2015 (Released:2015-12-22)

- 参考文献数

- 10

目的:上部消化管内視鏡検査の前投薬として,芍薬甘草湯の蠕動抑制効果を検討した.方法:上部消化管内視鏡検査を実施した78例の前投薬を,ガスコン水100mLのみ服用する群(ガスコン群)と,これに芍薬甘草湯2.5gを溶解させた群(芍薬甘草湯群)とに割り付けた.検査施行医が,胃前庭部の蠕動を丹羽分類で,蠕動による検査の支障の程度をVisual Analogue Scale(VAS)で評価し数量化した.丹羽分類の評価は,別の消化器内科医師がDVD動画でダブルチェックを行った.結果:ガスコン群61例,芍薬甘草湯群17例の検討の結果,両群間に統計学的有意差は認められなかったが,ガスコン群に比べ,芍薬甘草湯群に蠕動を抑制する傾向がみられた.結論:芍薬甘草湯は,上部消化管内視鏡検査の前投薬として蠕動抑制効果が期待される.

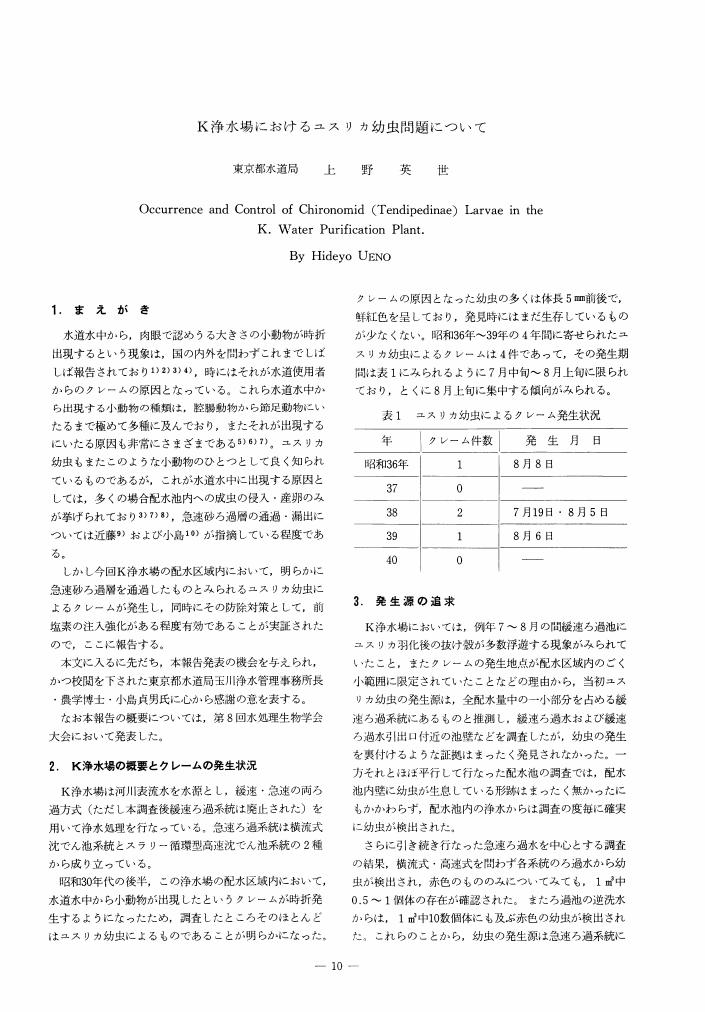

2 0 0 0 OA K浄水場におけるユスリカ幼虫問題について

- 著者

- 上野 英世

- 出版者

- Japanese Society of Water Treatment Biology

- 雑誌

- 日本水処理生物学会誌 (ISSN:09106758)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.10-17, 1971-12-30 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 14

2 0 0 0 OA ワイドベース歩行の三次元的解析

- 著者

- 河原 常郎 土居 健次朗 大森 茂樹 倉林 準

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0320, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】変形性膝関節症や半月板損傷による歩行は,膝関節の疼痛を訴えるケースが多い。このような症例に対して,歩隔を大きくした歩行(以下,WB歩行)は,膝関節における疼痛の軽減につながることが多くあった。本研究は,WB歩行を運動学的に解析し,その有用性を検討することを目的とした。【方法】対象は整形外科的,神経学的疾患の無い健常成人男性11名(年齢25.6±2.8歳)とした。使用機器は,VICON MXシステム(Vicon Motion System:カメラ7台,200Hz),床反力計(AMTI2枚,1,000Hz),使用ソフトはVICON NEXUS 1.7.1とした。運動課題は歩行動作とし,両踵骨間の距離を,①N:規定なし,②W:左右上前腸骨棘間距離,③WH:②の1.5倍の3パターンとした。マーカは,15体節(頭部,体幹,骨盤,左右の上腕,前腕,手部,大腿,下腿,足部)の剛体リンクモデルを用い,35点を貼付した。解析項目は,歩隔,足角,歩幅,歩行速度,ケイデンス,下肢(股関節,膝関節,足関節)関節角度,関節モーメント,身体重心(COG)位置とした。計測は右脚立脚期に行った。計測時間は,自然3次スプライン補間を用いて,各データのサンプル系列から,全データのサンプル数が同じ長さになるようにデータを正規化した。統計処理は,一元配置の分散分析後,有意差を認めたものに対して多重比較Bonferroni法にて検証した。【結果】1)歩隔:歩隔は,N:93.7±31.0mm,W:288.5±33.3mm,WH:429.0±47.1mmであり,各歩行パターン間に有意差を認めた。2)歩行速度:歩行速度は,N:72.1±5.3m/min,W:70.1±6.4m/min,WH:72.6±7.2m/minであり,各歩行パターンに有意差を認めなかった。3)歩幅,足角,ケイデンス:歩幅は,N:596.0±36.1mm,W:575.4±49.9mm,WH:644.0±31.3mm,足角は,N:5.8±5.1°, W:4.0±2.9°, WH:10.1±3.0°であった。WHはN,Wに対して有意に大きい値を示した。ケイデンスはN:121.1±7.4steps/min,W:122.0±6.2steps/min,WH:112.5±8.2steps/minであった。WHはN,Wに対して有意に小さい値を示した。4)関節角度,モーメント:股関節における関節角度は,立脚期を通して,歩隔の増大に伴い,外転角度増大,外旋角度減少を示した。関節モーメントは,立脚期を通して,歩隔の増大に伴い,股関節内転モーメント(N:760.5±17.9Nmm,W:563.2±53.9Nmm,WH:342.1±84.2Nmm)・膝関節内反モーメント(N:668.3±61.1Nmm,W:599.5±54.2Nmm,WH:555.1±119.2Nmm)減少,足関節内反モーメント(N:34.6±8.5Nmm,W:108.8±22.1Nmm,WH:211.4±16.1Nmm)増大を示した。歩行周期において,WHは,初期接地から荷重応答期にN,Wと比較して股関節内転・内旋モーメント,膝関節内反モーメント減少を示した。その他の関節角度,関節モーメントは,各歩行パターン間において有意差を認めなかった。またWHは,立脚終期に,N,Wと比較して足関節背屈角度減少,股関節内転・外旋モーメント・膝関節内反・外旋モーメント・足関節外転モーメント減少を示した。5)COG:COGの側方変位量は,N:29.9±11.4mm,W:34.6±10.2mm,WH:76.0±11.0mmとなり,歩隔の拡大に伴い増加を示した。重心側方変位の増加量は,歩隔の増加量と比較して減少した。COGの鉛直変位量は,N:37.9±7.2mm,W:38.1±6.0mm,WH:39.0±7.4mmとなり,各歩行パターン間に有意差を認めなかった。【考察】WB歩行による歩隔の拡大は,膝関節内反・外旋モーメントを小さくした。その量は,軽く足を開く程度のWにて約1割,さらに足を開くWHにて約3割のモーメントの減少が可能であった。WB歩行は,変形性膝関節症(内側型),内側半月板損傷などの有痛性膝関節疾患のケースにおいてストレスとなる関節運動の制御が「安全」かつ「容易」に可能であるという点で有効であるという事が示唆された。ただし本研究は,対象を健常成人としており,WHは,N,Wと比較してケイデンス減少を示したものの,歩行速度が変わらず,歩幅は増大を示した。また,WB歩行はCOGの側方変位過多や足関節内反モーメント増大など,デメリットの要素も残しており,完全な安定した歩行戦略であるとは言い切れないことがわかった。【理学療法学研究としての意義】今回,我々はWB歩行の解析を行い,その運動学的な特徴を示した。その中でWB歩行は,歩行時の膝関節のストレスが軽減することを明らかにした。このことは変形性膝関節症における疼痛回避の一手段となりうる可能性が示唆された。

- 著者

- Riho Komatsuzawa Teruo Miyazaki Hajime Ohmori Chitose Maruyama Stephen W. Schaffer Shigeru Murakami Takashi Ito

- 出版者

- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine

- 雑誌

- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.165-171, 2020-07-25 (Released:2020-07-15)

- 参考文献数

- 28

The amount of taurine and taurine derivatives in the body is affected by various diseases and physiological events, such as exercise. However, there is little information about possible changes in taurine distribution within tissue. In the present study, we examined whether matrix-assisted laser desorption/ionization-imaging mass spectrometry (MALDI-IMS) can be used to determine the effect of exercise on the distribution and content of taurine and acetyltaurine, a taurine derivative present in skeletal muscle. Using 9-aminoacridine to detect the amino acids in tissue samples, the content of taurine and acetyltaurine in homogenates of skeletal muscle was measured by MALDI-IMS. While the intrinsic levels of taurine in skeletal muscle tissue were adequate to be detected by MALDI-IMS, that of acetyltaurine was not observed. Following 120-min of treadmill running (20m/min), taurine content of soleus and plantaris muscles significantly declined. In the gastrocnemius muscle, taurine content is higher in slow-twitch fiber than fast-twitch fiber. However, the taurine content was not significantly changed by treadmill running in both fast- and slow-twitch fiber of the gastrocnemius muscle. In conclusion, MALDI-IMS using 9-aminoacridine as a matrix could detect the distribution of taurine in skeletal muscle before and after exercise.

2 0 0 0 OA 野生ラン科植物シュンランおよびネジバナの菌根菌の多様性

- 著者

- 岡山 将也 谷亀 高広 大和 政秀 岩瀬 剛二

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第52回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.90, 2008 (Released:2008-07-21)

ラン科植物の多くが美しい独特の花を咲かせ、多くの人々を魅了してきた。しかし近年、乱獲や開発時の生育地の破壊等により絶滅の危惧に瀕している種が増加しており、生態の解明と保全方法の開発が早急に求められている。ラン科植物の種子は非常に小さく、貯蔵養分をほとんど蓄えていないため、発芽や初期の生育のための栄養分は完全に菌根菌に依存している。本研究は身近な野生ランであるシュンラン(Cymbidium goerinngii)とネジバナ(Spiranthes sinensis)を対象とし、根に共生する菌根菌の多様性を明らかにし、保全のための基礎的データの取得を目的としたものである。シュンランについては栽培品種も実験に用いた。顕微鏡で観察しラン科植物の根にコイル状菌糸(ペロトン)の感染を確認した。根を表面殺菌してガラス棒で潰し、遊離したペロトンを培地上に播き、伸長してきた菌糸をとり菌株を得、rDNAのITS領域の塩基配列解析により菌根菌の種を同定した。その結果、シュンランの菌根菌としてPeniophora sp.が、ネジバナはSistotrema sp.、Epulorhiza sp.、Bjerkandera sp.および Peniophora sp.が同定された。栽培品のシュンランからはTulasnella sp.が同定された。ラン科植物の菌根菌としてPeniophora属菌の報告は本研究が初めてである。これまでネジバナの菌根菌はThanatephorus cucumeris、Ceratobasidium cornigerum、Tulasnella calosporaであると報告されていたが、Peniophora属菌とSistotrema属菌の報告は本研究が初めてである。本研究の結果はシュンランとネジバナにはかなり多様な木材腐朽菌や土壌菌が共生していることを示し、これまで考えられていたようないわゆる’’Rhizoctonia’’に限られたものではないということが明らかになった。また、これらの菌根菌は木材や落葉を分解して得た栄養をランに供給していることを示唆しており、このようなラン科植物の保全のためには、むやみに落葉や倒木を除去しないことが重要であると考えられる。

2 0 0 0 OA 日本語アクセントの音程とその聴覚的弁別

- 著者

- 杉藤 美代子

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1968, no.52, pp.111-113, 1968-01-31 (Released:2010-11-26)

2 0 0 0 OA 平穏死のすすめ

- 著者

- 石飛 幸三

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.59-69, 2015-04-30 (Released:2015-05-12)

- 参考文献数

- 13

われわれは人生最期の迎え方について,今までになく考えなければならなくなっています。延命治療法は次々と開発されます。医療制度は国民皆保険です。平和な日本は世界一の長寿社会になりました。自分の最期の迎え方を選べるはずなのに,どこまで医療をしなければならないのかわからなくなっています。われわれ人間は自然の生き物です。いずれ老いて衰えて,最期は自分の口で食べなくなります。 それは身体が生きることを終えようとしているからです。必要な水分や栄養の量はどんどん減っていきます。死ぬのだからもう要らないのです。「入れない方がむしろ穏やかに逝ける」のです。昔から老衰での最期は,死のうちで最も穏やかなものであることを人類は知っていました。しかし現代人は死をタブー視して,目の前の事態を回避することだけに拘って,点滴や胃瘻をつけておけばまだ生きられると思って,反って苦しむことになっていたのです。医療は本来人のための科学です。今こそわれわれは,人生の最終章における医療のあり方を検討する時が来ました。私が作った「平穏死」という言葉は,単なる延命治療が意味をなさないのであれば,それをしなくても責任を問われるべきでないという主張の旗印です。「生きて死ぬ」は自然の摂理,老衰における医療を加減できてこそ,現代の医療が完成するのです。

2 0 0 0 OA セネカの時代における政治と権力(シンポジウム「セネカとその時代」)

- 著者

- 島田 誠

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.102-106, 2008-03-05 (Released:2017-05-23)

2 0 0 0 OA 小学校算数における科学的数学教育再編のために

- 著者

- 菊池 乙夫

- 出版者

- 一般社団法人 数学教育学会

- 雑誌

- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1-2, pp.23-34, 2005 (Released:2020-05-29)

2 0 0 0 OA 放射性核種の大気放出と大気中動態の理解の現状

- 著者

- 山澤 弘実 五十嵐 康人

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.19-30, 2020-01-15 (Released:2020-01-15)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 1

東京電力福島第一原子力発電所事故により大気中に放出された放射性核種の事故初期の放出率の時間変化,大気中濃度の時間変化,大気拡散モデルによる再現に関する現状の理解について,最近の研究をレビューして概要を取りまとめた。事故当時の環境試料等からの大気中放射性核種濃度の復元が進みつつある。事故に由来する放射性物質の大気中の挙動についての理解を得るため,現在においても事故当時の核種組成,物理・化学的性状に関する研究が進められている。

2 0 0 0 OA 大型ぜんまいばねのトルク特性について

- 著者

- 松木 正二 斉藤 勉 田中 正紀

- 出版者

- Japan Society of Spring Engineers

- 雑誌

- ばね論文集 (ISSN:03856917)

- 巻号頁・発行日

- vol.1966, no.11, pp.74-90, 1966-07-25 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 3