2 0 0 0 OA 旧海軍小艦艇の復原性能の解析

- 著者

- 川島 栄一 朝倉 五郎

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)

- 巻号頁・発行日

- vol.1954, no.95, pp.81-88, 1954 (Released:2007-05-28)

Now defunct Japanese Navy prescribed, at its designing of war crafts, in consideration of their stability capacity, the permissible lowest values of GM, OG, Stability range, etc. separately, in accordance with the class of vessels and their sizes.Later on, however, due to the development of stability theory, it became possible to determine the stability capacity, by applying the organic relation of these values mentioned above and obtaining a value that is the combination of these values.In this thesis the authors, basing upon the“Theory of Safety Criterion of a Ship”established by Prof. Watanabe, have calculated the Safety Criterion c Value, studying the actual instances of 15 vessels, including destroyers and torpedo boats of the defunct Japanese Navy, and about 90 of their different conditions and analysed them from various angle, such as the transition of the history, and the statistic distributional state.This study of the authors has led to the possibility to determine the permissible lowest value of safety criterion of naval small crafts.

2 0 0 0 OA 大腿骨転子部骨折におけるCHS法とγネイル法の手術侵襲について

- 著者

- 高橋 欣吾 渡辺 唯志 臼井 正明 太田 裕介 寺井 祐司 大森 貴夫

- 出版者

- 中国・四国整形外科学会

- 雑誌

- 中国・四国整形外科学会雑誌 (ISSN:09152695)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.309-312, 2000-09-15 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

We compared the invasion of Gamma nails (GN) and Compression hip screws (CHS) in operations to determine blood loss.25 trochanteric fractures treated with GN, and 24 with CHS were available for prospective study. We exchange the amount of transfuse blood for the rate of change of hemoglobin content (Hb), and investigated the difference of it. Hb for GN was more reduced compared to Hb for CHS from time of operation to the next morning. But external blood loss for GN was less compared to CHS.We concluded that internal blood loss for GN was much higer than CHS, so the invasion of GN is not low in the point of blood loss.

2 0 0 0 OA 『気の発想による治療及び客観的指標について』

- 著者

- 矢山 利彦

- 出版者

- 日本良導絡自律神経学会

- 雑誌

- 日本良導絡自律神経学会雑誌 (ISSN:09130977)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.65-71, 1995-03-15 (Released:2011-10-18)

2 0 0 0 OA 416. 正常歩行における歩行速度、歩行率、歩幅の相互関係

- 著者

- 関屋 曻 長崎 浩 伊東 元 古名 丈人

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.21 Suppl. No.2(第29回日本理学療法士学会誌 第21巻学会特別号 No.2)

- 巻号頁・発行日

- pp.416, 1994-04-01 (Released:2017-07-24)

2 0 0 0 OA くりこみ群法の輸送方程式への応用と非平衡系の場の量子論

- 著者

- 八田 佳孝

- 出版者

- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.4, pp.75-112, 2002-01-20 (Released:2017-10-02)

宇宙初期の物理などの観点から超相対論的な極限状態のプラズマの非平衡現象は非常に興味深い。本論文では古典力学から非可換ゲージ理論にわたるさまざまな系において輸送方程式(Boltzmann方程式)を議論する。前半は力学系の締約理論としてのくりこみ群法を用いて古典力学と場の理論においてBoltzmann方程式を導出する。後半は非可換ゲージ理論での輸送方程式とそこに現れる赤外発散の問題について議論し、電弱理論におけるバリオン数の破れの問題への応用をレビューする。

2 0 0 0 OA 柑橘類(ユズ)を用いた“香る”養殖ブリの開発

- 著者

- 深田 陽久

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.4, pp.294-297, 2016-03-20 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA 鉄道車両の横風問題

- 著者

- 前田 達夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本風工学会

- 雑誌

- 日本風工学会誌 (ISSN:09121935)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.59, pp.71-74, 1994 (Released:2010-09-28)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

The wind velocity of the overturning of a vehicle due to cross-winds depends on the aerodynamic characteristics of the vehicle on the ground, an embankment or a bridge. The field tests were made on the aerodynamic characteristics of the vehicle at rest on the bridge and the wind tunnel tests corresponding to the field tests were also made. The results of the wind tunnel tests agreed with those of the field tests qualitatively.

- 著者

- 岡本 薫

- 出版者

- 日本教育経営学会

- 雑誌

- 日本教育経営学会紀要 (ISSN:02872870)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.106-108, 2012-05-30 (Released:2017-07-06)

2 0 0 0 OA 非流暢発話を呈した伝導失語例

- 著者

- 大石 如香 丹治 和世 斎藤 尚宏 鈴木 匡子

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.370-378, 2015-09-30 (Released:2017-01-03)

- 参考文献数

- 17

左頭頂葉梗塞によって生じた非流暢な伝導失語例の発話の特徴について検討した。症例は 81 歳右利き男性, 発話障害と右手指脱力で発症した。接近行為を伴った頻発する音韻性錯語や重度の復唱障害といった伝導失語でみられる特徴的な症状を認めた一方で, 発話速度の低下やプロソディ異常といった伝導失語では通常認められない非流暢性発話を呈した。発話に現れる音の誤り方について分析を行ったところ, 課題によらず音の歪みがみられること, 音韻性錯語の出現率に呼称と復唱で差がないこと, 子音の誤りは置換が多く, 転置が少ないことが明らかとなり, 中心前回損傷でみられる発話特徴に近似していた。病巣は左縁上回から中心後回の皮質下に及んでおり, 中心後回と中心前回は密な機能連合があることから, 中心後回の皮質下の損傷が本例の非流暢な発話に関連していることが示唆された。

2 0 0 0 OA みりんを用いためんつゆにおけるみりんのこく,まろやかさの言葉の定義

- 著者

- 燕昇司 栄一 中川 裕章 増田 俊幸 石黒 伴和

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.117-122, 1998-05-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 3

The purpose of this study was to clarify the meanings of “body” and “mildness” as the taste of the soup to which “Mirin” was added. This study was conducted according to the following procedure.1) It was confirmed that “Mirin” gave “body” and “mildness” to dip for noodles.2) The expressions relating to the words “body” or “mildness” were collected. Then, the expressons representing the characteristics of “Mirin” were chosen.3) The above expressions were set as the meanings of “body” and “mildness”As the result “body” was defined as the deep and thick taste with rich smell, and “mildness” as the round, smooth, and nice taste without outstanding sourness and sharpness.

2 0 0 0 OA 発がん物質による標的臓器のDNA損傷におけるグレープフルーツジュース飲用の影響

- 著者

- 宮田 昌明 高野 泰樹 山添 康

- 出版者

- 日本環境変異原学会

- 雑誌

- 環境変異原研究 (ISSN:09100865)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.247-251, 2004 (Released:2005-12-24)

- 参考文献数

- 23

Co-intake of grapefruit juice with drugs results in a substantial increase in oral drug bioavailability. In contrast, DNA damage in target organ induced by a food-derived carcinogen, 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP), was reduced in rats by grapefruit juice intake. Aflatoxin B1-induced DNA damage was also suppressed in rats treated with grapefruit juice and an ethyl acetate extract of grapefruit juice. A significant decrease in hepatic CYP3A content, but not in CYP1A, CYP2C, glutathione S-transferase and microsomal epoxide hydrolase contents was observed in rats after grapefruit juice intake. No significant differences in the portal blood and liver concentrations of aflatoxin B1, nor in blood concentration of PhIP, were observed between control rats and rats ingesting grapefruit juice. Thus, grapefruit juice intake causes suppression of carcinogen-induced DNA damage at least in part through decreased metabolic activation in rat liver.

2 0 0 0 OA 早生まれで体力が高い子どもの特徴

- 著者

- 渡邊 將司 田村 真理子

- 出版者

- Japan Society of Human Growth and Development

- 雑誌

- 発育発達研究 (ISSN:13408682)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.74, pp.1-8, 2017 (Released:2017-06-27)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2

This study was conducted to elucidate the characteristics of children who were born later in the school year, exhibiting better physical fitness. The subjects were 1202 public elementary school children (grades 1-6) in Ibaraki prefecture, for whom birth date, height, weight, physical fitness test scores, and physical activity had been assessed by questionnaire. They were divided into four categories by birth date:Q1, April-June;Q2, July-September;Q3, October-December;and Q4, January-March (including April first). All data were integrated after classification by grade and gender. Physical fitness groups were defined to include subjects who had more than 50 physical fitness deviation score as a higher physical fitness group (HPF). The others were a lower physical fitness group (LPF). Results of statistical analysis show for Q4 that physical activity of HPF had a higher value than LPF, although no difference was found for height or BMI. For HPF, a lower value was found for height of Q4 than for either Q1 or Q2, although no difference was found for BMI or physical activity. These results demonstrate that although elementary school children who were born later in the school year and who had higher physical fitness showed poor body size, they attained higher physical fitness through higher levels of physical activity.

2 0 0 0 OA サイクリックCIPによるセラミック粉体の成形と焼結体の強度特性への影響

- 著者

- 松尾 陽太郎 西村 聡之 神保 勝久 木村 脩七

- 出版者

- The Society of Powder Technology, Japan

- 雑誌

- 粉体工学会誌 (ISSN:03866157)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.182-187, 1991-03-10 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 後藤 一成 崔 鳥淵 大山 卞 圭悟 高松 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.383-393, 2003-07-10 (Released:2017-09-27)

- 被引用文献数

- 1

本研究では,レジスタンス運動における代表的な負荷方法であるStrength-up type(S-type)の運動とBulk-up type(B-type)の運動と負荷特性の相違を,動作中の筋放電量(実験A)と運動後の成長ホルモンの分泌量(実験B)の両面から検討することを目的とした。実験A,Bともに,被験者には健常な一般成人男性8名を用い,S-typeの運動とB-typeの運動をそれぞれ異なる日に行わせた。運動には,実験Aでは片脚による膝伸展運動を,実験Bでは両脚による膝伸展運動を用いた。実験A,Bともに,S-typeの運動においては1RMの90%の負荷を,セット間に3分間の休息をはさんで5セット行わせた。これに対して,B-typeの運動においては,1-3セットは1RMの80,60,40%,4-6セットは70,50,40%,7-9セットの間には30秒間,3-4,6-7セットの間には3分間の休息をはさんで,合計9セット行わせた。両運動ともに,いずれのセットにおいても動作は可能な限り反復させた。主な結果は以下の通りである。(1)各セットにおける反復回数は,S-typeの運動では3-8回の範囲にあったが,B-typeの運動では8-24回の範囲にあった(実験A,実験B)。(2)各セットにおける大腿直筋,外側広筋,内側広筋の%mEMGを平均化した値は,S-typeの運動では等尺性最大筋力発揮時の値とほぼ同様の水準が維持されていたのに対して,B-typeの運動では,3セットごとにみるとセット数が進むにつれてて低下したが,9セット全体でみると徐々に増加する傾向が認められた(実験A)。(3)各セットにおけるFmeam/%mEMGは,s-typeの運動ではいずれのセットにおいても一定の水準が維持されていたのに対して,B-typeの運動ではセット数が進むにつれて大きく低下する傾向が認められた。(4)運動後の血清成長ホルモン濃度は,B-typeの運動がS-typeの運動に比較して著しく上昇し,両運動間には運動後のいずれの時間においても有意差が認められた(実験B)。また,血中乳酸濃度も,B-typeの運動がS-typeの運動に比較して高値を示した(実験A,実験B)。(5)運動後における大腿囲の増加率は,B-typeの運動がS-typeの運動に比較して有意に高値を示した(実験A,実験B)。(6)運動後におけるMVCおよびMRFDの減少率は,いずれもB-typeの運動がS-typeの運動に比較して有意に高値を示した(実験B)。上述の結果は,S-typeの運動とB-typeの運動における負荷特性には,神経系の改善と筋肥大に関連した要因から見てきわめて大きな相違があること,およびこれらの相違が両運動のトレーニング効果の差に影響を及ぼす可能性があることを示唆するものである。

2 0 0 0 OA 道路沿道における大気浮遊粒子状物質の物理的・化学的特性

- 著者

- 溝畑 朗 伊藤 憲男 楠谷 義和

- 出版者

- Japan Society for Atmospheric Environment

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.77-102, 2000-03-10 (Released:2011-11-08)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 8

自動車排気による汚染が特に顕著な東京都内の道路沿道で大気中の粒子状物質 (PM) を測定し, 自動車による影響を調べた。調査時期は1997年12月 (冬季) と翌年6月 (夏季) であり, 期間はそれぞれほぼ2週間であった。冬季には道路沿道の2地点で, また夏季には道路沿道1地点と対照とする1地点で粒径別に採取したPM試料に機器的中性子放射化分析法, イオンクロマトグラフ法, 熱分離炭素分析法を適用して, その化学組成を詳細に分析した。PMおよびその化学成分の粒径別濃度測定結果に数値解析を施し, それぞれの粒径分布を導出した。PMの粒径分布はいずれの測定でも粒径1~2μmが谷となる双峰分布パターンであったが, 化学成分では, 主にその成分を含む粒子の生成由来や発生源を反映して, それぞれ特徴的であった。自動車走行によるPMへの寄与は, 主にディーゼル車排気粒子によるものであった。その主成分である元素状炭素の粒径分布は著しく微小粒径に偏よっていて, ほぼ80%が微小粒子に含まれた。また, 道路粉塵の生成・再飛散やタイヤやブレーキ摩耗塵の発生によって, Alなどの土壌性粒子の指標とされる元素やCu, As, Mo, Sb, Ba, Hfなどを高濃度に含む粗大粒子が顕著であった。水可溶性イオンは炭素成分に次いで多い成分であり, 特に冬季の微小粒子中で大きな割合を占めた。特に, NO3-の前駆物質であるNOxの発生源として自動車排気が大きく影響していると考えられるが, ディーゼル排気粒子によるSO42-濃度への寄与は道路沿道でも小さかった。

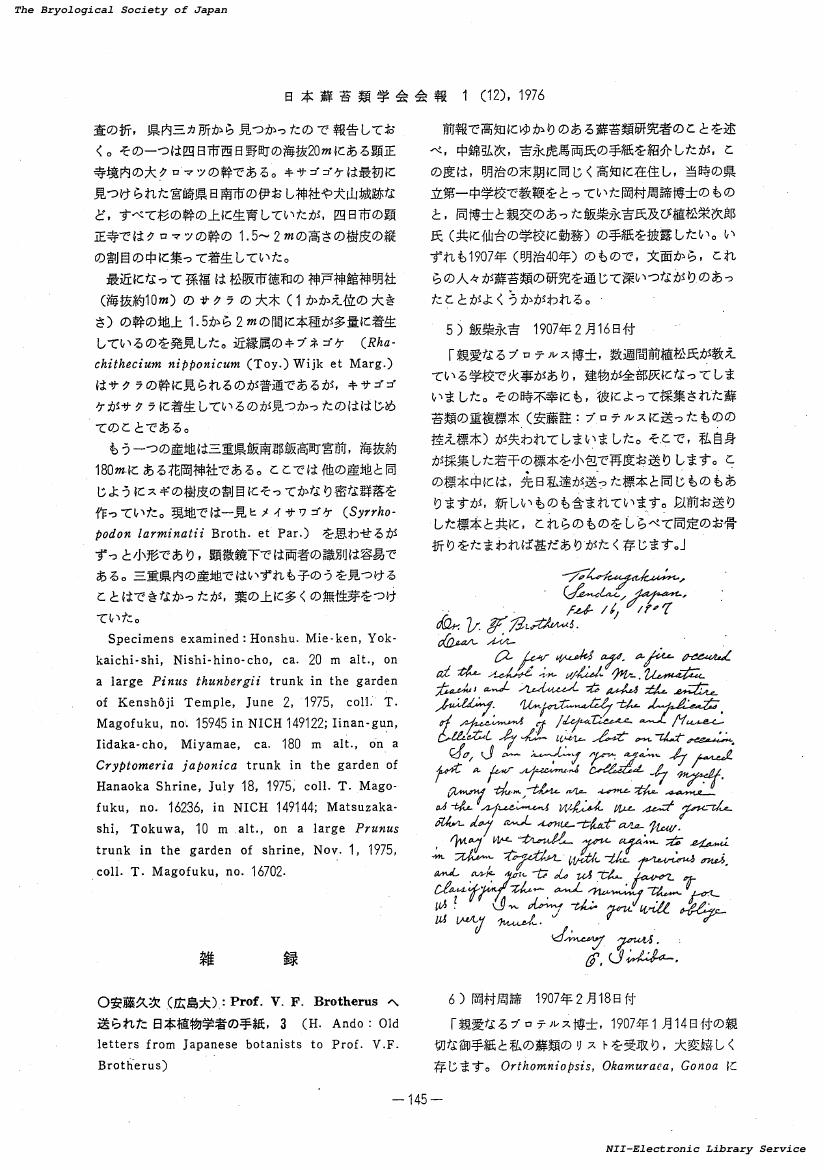

2 0 0 0 OA Prof. V. F. Brotherusへ送られた日本植物学者の手紙,3

- 著者

- 安藤 久次

- 出版者

- 日本蘚苔類学会

- 雑誌

- 日本蘚苔類学会会報 (ISSN:02850869)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.12, pp.145-147, 1976-04-15 (Released:2018-07-03)

2 0 0 0 OA 近代日本の地域交通体系研究

- 著者

- 三木 理史

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.69-88, 1996-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 127

- 被引用文献数

- 2

The purpose of this paper is to define current trends and issues in studies of regional transportation systems in modern Japan. The author advocates the possibility of the study of modern transportation from a viewpoint of historical geography.First, a review of the historical studies of modern transportation reveals that most of them were about railways. Therefore, this paper places great importance on railways.The beginning of historical study of modern transportation in Japan was a compilation of the history of companies in the Meiji Era [1868-1912]. Many important studies have been done by such compilations since then. However, they were omitted in this paper for want of space, and the subject was limited to academic studies.The historical study of modern transportation developed dramatically during the last twenty years. It was generally concerned with the following three important points:1. Because historical studies are concerned with different transport facilities, there is no relationship between them.2. Because most studies are concerned with the history of the circulation of commodities, other issues are not considered.3. Studies from a broad point of view are insufficiently related to those with a narrow viewpoint.The construction of this paper is as follows on the basis of above-mentioned issues: Issues in the historical studies of modern transportation are discussed in Chapter II. ‘The study of the regional transportation systems’on the basis of historical geography which the author proposes is introduced in Chapter III. Some important subjects in the study are pointed out in Chapter IV. The contents of this paper are summarized as follows:First, the author gives attention to the major transport facilities of the transportation network in a region. He calls the major transportation network of marine and road transportation a ‘Marine etc type of regional transportation system’, and the network of railway transportation a ‘railway type of regional transportation system’. He considers that the changes from ‘marine etc’ to ‘railway’ appeared at the turning points between trunk transportation routes and local railways.Second, he considers the landmark of change from ‘marine etc’ to ‘railway’ to be transport co-ordination as well as the nationalization of the railways from 1906 to 1907.Third, he considers the regional transportation system on the basis of regional community. Attention is given to the preparation of social overhead capital and the management of transport industry in the formation of regional transportation systems.Modern transportation is a bridge between contemporary and feudal transportation. Upon reconsidering the study of transportation in geography, attention is given to its function by the analysis of contemporary transportation. Attention is also paid to its form before the feudal age. Therefore, the author considers that the study of modern transportation in relationship to contemporary transportation using the historical geography method is important in order to maintain a balance between functional studies and formal ones.

- 著者

- 片山(高原) 優美子 山口 創生 種田 綾乃 吉田 光爾

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.28-41, 2013-05-31 (Released:2018-07-20)

本研究は,精神障害者の就労支援に有効とされる援助付き雇用と個別職業紹介とサポート(Individual Placement and Support ; 以下,IPS)の長期的な追跡調査についてのシステマティック・レビューを行い,その効果を明らかにすることを目的とした.本研究は7つのデータベースを用いて,関連する研究を模索した.検索の結果,3研究(N=103)が導入基準に合致し,追跡期間は4〜12年,すべて対照群をもたない長期介入研究であった.追跡率やアウトカムの評価方法に課題があるものの,介入としてIPSを利用した精神障害者の40〜70%が研究期間中に少なくとも一度は就労を経験していることが明らかになった(累積就業率).調査結果から,重度の精神障害者であっても,IPSモデルによる個人の希望や能力に応じたきめ細やかな支援により,長期的な視点からも当事者の競争的雇用への就労において効果を示しうることが示唆された.

2 0 0 0 OA 小学 5, 6 年生の文法知識

- 著者

- 内野 駿介

- 出版者

- 小学校英語教育学会

- 雑誌

- 小学校英語教育学会誌 (ISSN:13489275)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.01, pp.162, 2019-03-20 (Released:2020-04-10)

- 参考文献数

- 26

第二言語習得研究において文法知識は暗示的知識と明示的知識の総体であると捉えられる。これまでの中学校以降の英語教育では明示的知識の獲得とその自動化が目指されてきたが,小学校段階では定型表現依存型の暗示的文法知識の獲得を目指すべきである (板垣, 2017)。しかしながら日本人小学生の文法知識を対象にした実証研究はこれまでにほとんど行われておらず,少ない先行研究の中にも明示的知識,暗示的知識の別を明らかにしたものはない。そこで本研究では公立小学校 6 校の小学 5, 6 年生 446 名を対象とし,時間制限付文法性判断課題 (TGJT) とメタ言語知識課題 (MKT) を用いて児童の暗示的知識,明示的知識を測定することを試みた。分析の結果,TGJT の全体正答率は 48.1%でチャンスレートを下回った。この値は先行研究の結果と比べて低く,先行研究で用いられた文法性判断課題においては児童が明示的知識,暗示的知識の両方を活用して回答していた可能性が示唆された。 また MKT の全体正答率は 47.5%であり,暗示的指導が中心の小学校英語教育であっても児童は明示的知識を獲得することが可能であることが示唆された。また各課題の正答率には言語項目によってばらつきがあり,児童が知識を獲得しやすい言語項目とそうでない項目があることが明らかになったほか,各課題の正答率は 5 年生よりも 6 年生のほうが有意に高く,小学校英語教育を通した明示的,暗示的知識の学習可能性が裏付けられた。これらの結果に基づき,小学校段階での文法指導のあり方について示唆を行った。

2 0 0 0 OA ゲル状速乾性手指消毒剤の適正な擦り込み量に関する検討

- 著者

- 中川 博雄 松田 淳一 栁原 克紀 安岡 彰 北原 隆志 佐々木 均

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.8-12, 2011 (Released:2011-04-05)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

消毒剤の効果の要因の1つは,微生物と薬液の接触時間に依存する.そのため,速乾性手指消毒剤のゲル製剤およびリキッド製剤をそれぞれ3 mL擦り込んだ場合,ゲル製剤の方が長い時間を要することから,ゲル製剤はリキッド製剤に比べ,少ない擦り込み量で十分な擦り込み時間と消毒効果が得られる可能性が考えられる.本研究では0.2 w/v%クロルヘキシジングルコン酸塩含有エタノールゲル製剤の擦り込み量を変えて,リキッド製剤と消毒効果を比較検討した.その結果,ゲル製剤は1 mLでリキッド製剤3 mLと同等の効果を示した.さらに16種類のゲル製剤およびリキッド製剤について,揮発による重量変化率を測定した.ゲル製剤はリキッド製剤に比べて重量変化率が低く,粘度との間に相関を示した.