3 0 0 0 住民の地域に対する意識向上に向けた活動に関する研究

- 著者

- 柳井 妙子 中山 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.64, 2012

(目的)若者から高齢者までが住みやすいと感じる地域は誰もが願うものである。上手くいく時期があっても時間の経過と共に変化してくることは自然なことである。これは、ボールを投げ上げたときの放物線のごとく必ず上がればピークを境に落ちてくるのと類似している。まちづくりの仕掛けをある間隔ごとに実施し続けることが持続可能な地域づくりには欠かせないものと考える。今回研究対象である岐阜市芥見東地区は高経年化した郊外型団地であり、現在コミュニティバス(コミバス)を本格運行している。3年半前試行運行時に誕生したコミバス運営協議会は自治会連合会の一環の取組でもある。乗車率を高め、継続的にそれを維持する手法をみつけることが、芥見東地区を持続可能なまちにすることの一助と考え、その手法を知見することを目的とする。(方法)コミバスへの取り組みと、そこから派生している自治会連合会の活動が地域住民へ浸透していっていることを、月刊紙の自治会だよりと2012年1月に芥見東自治会連合会会長、副会長の5名への聞き取り調査からみていく。(結果)住民の足であるコミバスを継続運行するための仕掛けづくりは、格安回数券の販売とボランティアであるヘルパー制以外にも日々の住民同士の繋がりから生まれてきている。高齢化が進んでいる芥見東地区では、ほとんどの連合会役員たちは第一線を退いた方たちで構成されている。退職後に地域活動をすることで遣り甲斐を感じ、汗を流して人と人との輪が広がることを日常の楽しみとしている人が増えてきている。また里山づくりや歌声喫茶など活動は広がっている。これは毎月発行している自治会便りを通して連合会活動を住民に情報公開し透明性を図っていることからと考える。

- 著者

- 南郷 晃子

- 出版者

- 神戸大学国際文化学部日本文化論大講座

- 雑誌

- 日本文化論年報 (ISSN:13476475)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.73-98, 2016-03

3 0 0 0 IR 北尾次郎『森の妖精』 : 翻刻と翻訳 (1)

- 著者

- Nishiwaki Hiroshi

- 出版者

- 島根大学山陰地域研究総合センター

- 雑誌

- 山陰地域研究 (ISSN:0911615X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.伝統文化1[223]-25[247], 1992-03

3 0 0 0 OA 異常の通文化的分析

- 著者

- 上野 千鶴子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.31-50, 1980-12-31 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 49

異常とは「集団が境界の定義のために創出する有標記号のうち、マイナスのサンクションを受け、かつ状況的に発生するもの、こと、ひと」であり、異常の成立する諸次元には、 (1) ユニット・レベル (個体内の自己防衛機制) 、 (2) 間ユニット・レベル (個体間の協働、共犯的な状況の定義) 、 (3) システム・レベル (集団アイデンティティの防衛と維持) の三つを区別することができる。異常の創出が個人および集団の自己防衛機制に関わっているなら、そのために解発される攻撃性のターゲットが何であるかによって、異常を類型化することができる。それには (1) 葛藤の当事者である (同位の) 他者、 (2) 攻撃性を転位した「身代わりの他者」、 (3) 自己自身の三類型がある。それは二つの葛藤回避型の社会、葛藤をルール化した多元的な競争社会と、社会統合を代償に葛藤を物理的に回避した離合集散型の社会とを両極にした、一元的でリジットな社会統合から多元的でルースな社会統合に至るまでの、統合度のスペクトラムを分節している。即ち、異常の類型は、集団の統合の類型と対応しており、現実の諸社会は、このスペクトラム上のいずれかの地点に分布している。だとすれば、異常の表現型をインデックスとして、それを創出する集団の特性を推論することができる。異常の一般理論は、異常を扱う諸学の間に対象と方法の一貫性を導入し、異常の通文化的分析を可能にする。

3 0 0 0 IR イギリス外交とヴェルサイユ条約 : 条約執行をめぐる英仏対立、一九一九―一九二〇年

- 著者

- 大久保 明

- 出版者

- 慶應義塾大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 法学政治学論究 : 法律・政治・社会 (ISSN:0916278X)

- 巻号頁・発行日

- no.94, pp.127-157, 2012

一 はじめに二 イギリスの対独講和構想とヴェルサイユ条約三 連合国会議における条約執行をめぐる英仏論争 (一) パリ、一九一九年七月―一九二〇年一月 (二) ロンドン、一九二〇年二月―三月四 カップ一揆後の混乱とルール派兵問題 (一) ドイツによる非武装地帯派兵許可要求 (二) 仏白軍による五都市占領とイギリスの反応五 おわりに

3 0 0 0 OA 慣習について問うとは : 慣習の規範性をめぐる議論を通して

- 著者

- 筒井 晴香

- 出版者

- 東京大学教養学部哲学・科学史部会

- 雑誌

- 哲学・科学史論叢 (ISSN:13446185)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.117-141, 2010-01-30

3 0 0 0 OA キルギスよりアムールへ

- 著者

- T.W.アトキンソン 著

- 出版者

- 朝日新聞社

- 巻号頁・発行日

- 1942

3 0 0 0 単語共起度の低い単語を提示する発想支援システムの提案と適用

- 著者

- 伊藤 淳子 東 孝行 宗森 純

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.6, pp.1528-1540, 2015-06-15

本研究では,発想のテーマに関する知識が乏しいユーザを対象とし,アイディア出しが停滞した際,テーマに関連した単語を提示して新たな連想のきっかけを与え,柔軟性と流暢性を向上させる発想支援システムを提案する.発想のテーマに関連したテキスト情報をウェブ上から事前に収集し,共起度をもとに単語をクラスタに分類する.システムは,ブレインストーミング中のユーザが入力したアイディアに含まれる単語がどのクラスタに含まれるかを検索し,共起度の低いクラスタから単語を選択し,ヒントとして提示する.就職活動に関するテーマを与えヒント提示機能のないシステムとの比較実験を行った結果,提案システムにおいてアイディアの数が1.28倍に増加した.また,実験で得られたアイディアを就職活動の進捗段階に基づき9項目に分類したところ,ヒント提示機能を利用した場合は7.7項目,利用しない場合は6.4項目においてアイディアが得られた.このことから,提案システムに多様な発想を促す可能性があることが確かめられた.

3 0 0 0 組織の衰退メカニズムと文化の影響 : 日本の破綻企業の事例分析

- 出版者

- 東京大学

- 巻号頁・発行日

- 2016

3 0 0 0 OA 疎結合構成によるFRBRモデルに基づく書誌情報システム

- 著者

- 田辺 浩介 常川 真央 高久 雅生 江草 由佳

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.321-341, 2014-10-06 (Released:2014-12-31)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

本研究では,FRBRのWork・Expressionのエンティティを,図書館などによって作成,管理された既存の書誌・所蔵情報と連動して扱うことができ,かつ,別々のシステムで管理されたWork・Expressionエンティティをシステム間で相補的に利用できる疎結合構成の実装モデルを提案する.この提案手法は,Work・Expressionの記述のためのシステムを,Web 上で提供されている既存の目録システムと独立して運用することを可能にしている.本研究では既存の目録システムとしてCiNii Booksを用いたシステムを試作し,その実現可能性を示した.

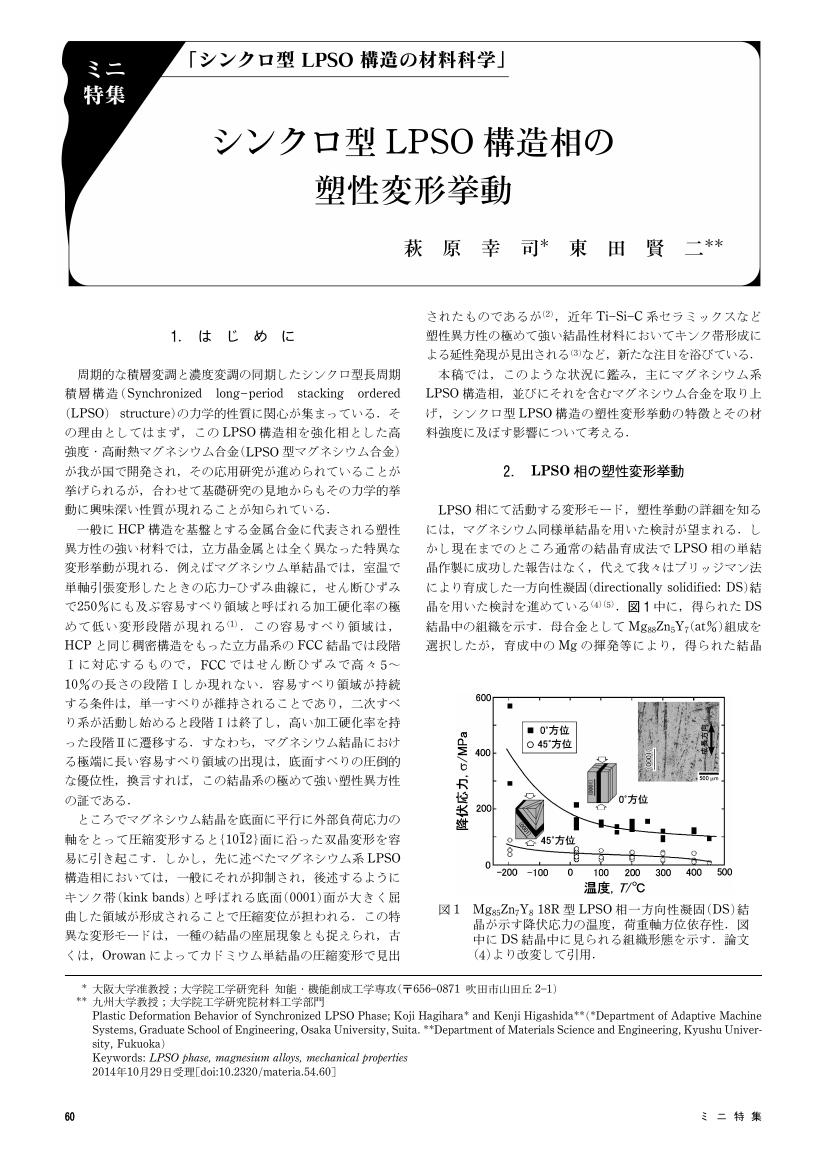

3 0 0 0 OA シンクロ型 LPSO 構造相の塑性変形挙動

- 著者

- 萩原 幸司 東田 賢二

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.60-64, 2015 (Released:2015-02-01)

- 参考文献数

- 17

- 著者

- 垣堺 淳

- 出版者

- 日本経営倫理学会

- 雑誌

- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.137-146, 2010

One of the popular themes of business ethics has been what really the purpose of a business firm is-in other words, what are the means and what are the ends. Bowie's approach for this theme is addressing the question "How would a business firm in a capitalist economy be structured and managed according to Kant's ethics?" He answers this question using Kant's three formulations of categorical imperative. This paper is set out in the following way. First, rivalry between stockholder theory and stakeholder theoty is analysed. Then features of Bowie's Kantian Capitalism are clarified. Finally, availabilities of categorical imperative in a real business situation are indicated.

3 0 0 0 OA 田中研之輔著『丼家の経営――24時間営業の組織エスノグラフィー』

- 著者

- 大野 威

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.552-553, 2015 (Released:2017-03-31)

3 0 0 0 ガリレオ工房の科学がおもしろい--ガリレオ工房の夢

- 著者

- 滝川 洋二

- 出版者

- 日本評論社

- 雑誌

- 数学セミナ- (ISSN:03864960)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.66-70, 1999-03

3 0 0 0 IR 腕足動物の起源とボディプラン進化(<特集>腕足動物の古生物学)

- 著者

- 遠藤 一佳

- 出版者

- 日本古生物学会

- 雑誌

- 化石 (ISSN:00229202)

- 巻号頁・発行日

- no.81, pp.57-66, 2007-03-30

- 参考文献数

- 64

Recent hypotheses regarding the origin and body plan evolution of brachiopods are reviewed. Brachiopods are firmly placed within the lophotrochozoa, one of three major bilaterian lineages revealed by molecular phylogeny. Comparisons of mitochondrial gene arrangements further suggest that brachiopods are closer to annelids than to molluscs, a scheme supported by morphological comparisons of Cambrian fossils, including those of halkieriids and wiwaxiids. Any scenario explaining the brachiopod origin may involve curling of the dorso-ventral axis along the anterior-posterior axis. This hypothesis could partly be tested by methods of molecular developmental biology. Some potential pitfalls of this approach are discussed with reference to the deuterostome-like features of brachiopods and to the ubiquity of co-option of developmentally important genes.

3 0 0 0 SNSの歴史

- 著者

- 大向 一輝

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.70-75, 2015

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- 安 章浩

- 出版者

- 尚美学園大学

- 雑誌

- 尚美学園大学総合政策論集 (ISSN:13497049)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.57-94, 2016-06-30

西ドイツにおいて近代立憲主義を担保する権力分立、連邦制の他に、アメリカの違憲審査制を参考にして、独立かつ自立した憲法機関としての連邦憲法裁判所が創立された。それによって、近代立憲主義がドイツ史上初めて確立された。本稿では、敗戦後、占領軍の要請に基づいて憲法制定過程において同裁判所が設立された経緯を辿り、アメリカの憲法裁判所とは異なるその独特な性格を有するようになった歴史的事情を明らかにした。次に、同裁判所がアデナウアー保守連立政権に対してその「独立かつ自立した憲法機関」としての地位を確立していく政治過程を解明し、さらにそれが権威主義的で反民主的な政治文化に染まっている社会の自由主義化や民主化にいかに貢献したか、その主体的な条件を探った。さらに、同裁判所の出現によって、ワイマール共和国時代に憲法解釈の「神官の役割」を担ったドイツ国法学者と同裁判所の関係が変化し、両者の対立や、同裁判所の地位の確立と共に「憲法の優位」体制が確立された。それに伴い、国法学も変容を迫られ、国法学の中心的概念も近代立憲主義に適合する形で解釈替えされるに至った学界の状況をも合わせて解明した。