- 著者

- Masaaki UNO Kenji YAGI Hiroyuki TAKAI Satoshi HIRAI Yukari MINAMI-OGAWA Yoshifumi TAO Yoshihiro SUNADA Shunji MATSUBARA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-0122, (Released:2022-10-13)

- 参考文献数

- 19

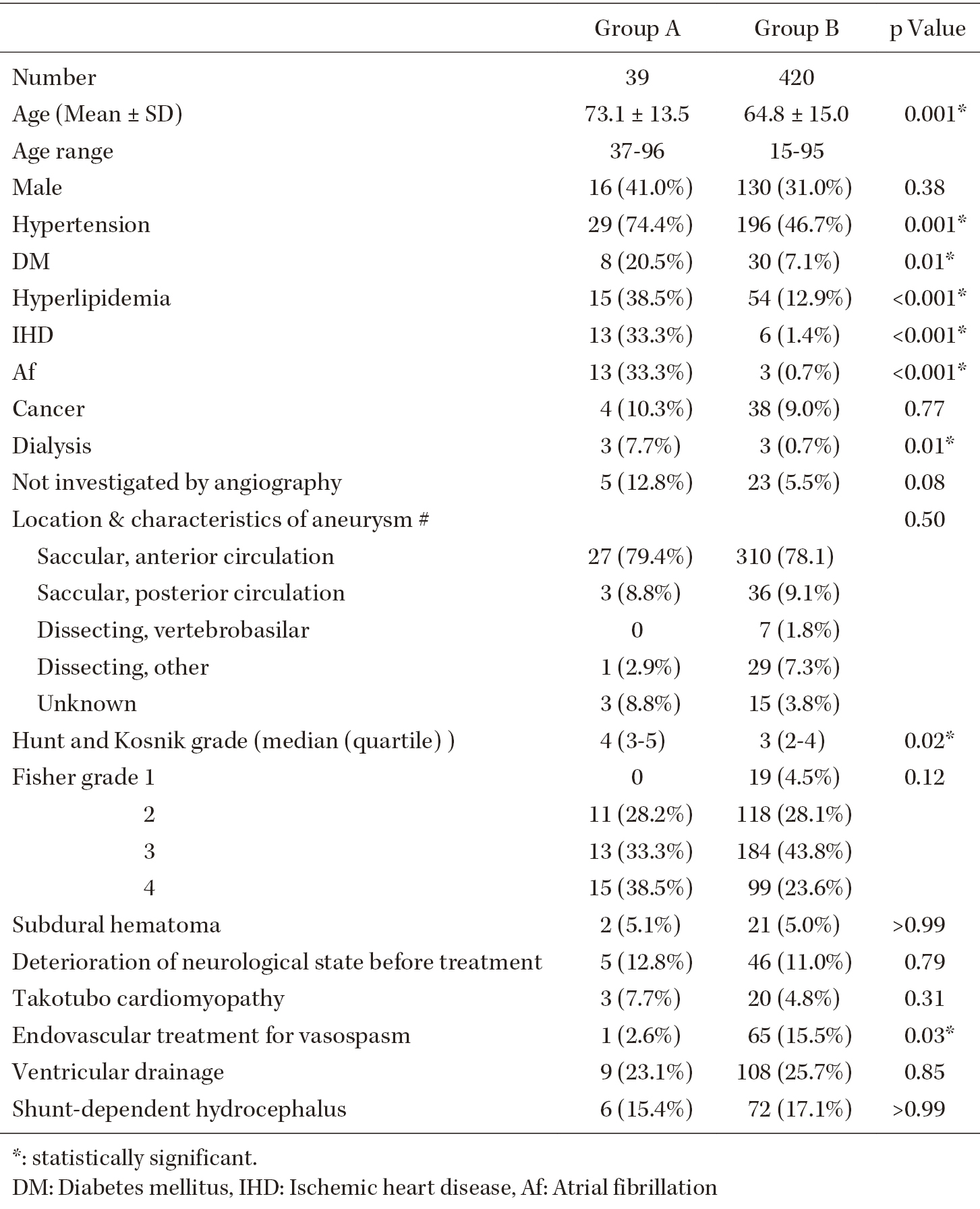

With the aging of the population, the number of people taking antithrombotic drugs is increasing. Few reports have described the clinical presentation, treatment, and outcomes of nontraumatic subarachnoid hemorrhage (SAH) in patients with preceding antithrombotic therapy. This study included 459 patients with nontraumatic SAH who had been treated between April 2009 and May 2021. Overall, 39 of the 459 patients with aneurysmal SAH were on antithrombotic therapy before ictus (8.5%). Therefore, we classified patients into two groups: Group A (n = 39), patients with preceding antithrombotic therapy and Group B (n = 420), patients without preceding antithrombotic therapy. Hunt and Kosnik (H&K) grade on admission was significantly higher in Group A than in Group B (p = 0.02). Patients in Group A more frequently received endovascular treatment. The rate of endovascular therapy for symptomatic vasospasm after SAH was significantly lower in Group A (2.6%) than in Group B (15.5%; p = 0.03). The outcomes at 3 months after onset were significantly poorer in Group A patients than in Group B patients (p = 0.03). Patients with preceding antithrombotic drugs tended to be at greater risk of unfavorable outcomes, but this difference was not significant in the univariate analysis. In the multivariate analysis, patient age, H&K grade ≥4, and subdural hematoma remained as risk factors for poor outcomes; however, preceding use of antithrombotic drugs was not a significant risk factor.

2 0 0 0 OA 航技研におけるガスタービンおよびジェットエンジン燃焼器研究開発

- 著者

- 田丸 卓 Tamaru Takashi

- 出版者

- 航空宇宙技術研究所

- 雑誌

- 航空宇宙技術研究所資料 = Technical Memorandum of National Aerospace Laboratory (ISSN:04522982)

- 巻号頁・発行日

- vol.676, pp.1-113, 1995-01

ガスタービンとジェットエンジンの燃焼器に関する開発技術の具体的手法について概説した。特に航空技術研究所で研究開発を行ったSTOL(短距離離着陸)機用ターボファンエンジンFJR710と高効率ガスタービンAGTJ-100Aの高圧燃焼器を中心に、当時の技術と開発した手法について記述した。ガスタービン燃焼器研究に必要な参考資料所在や実験的技術についても記述した。

- 著者

- 松田 和子

- 出版者

- The Japanese Society for Medical Mycology

- 雑誌

- 真菌と真菌症 (ISSN:05830516)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.100-106, 1986-08-20 (Released:2009-12-18)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 2

Candida albicans の産生する角質溶解性タンパク分解酵素CAPP (旧名KPsae) は pepstatin によって特異的に阻害されるカルボキシール・プロテアーゼで, その至適pHは4.0である. しかし, CAPPは中性或いはアルカリ性の条件下ではその酵素活性を発揮できないことから, in vivo に於いてCAPPが C. albicans の増殖に本当に役立っているかを知る目的で以下の実験を角質培地を使って行なった. (1) 各種緩衝液を用いて培地内のpHを固定してその各種pH下における C. albicans の増殖性を比較検討した. その結果, 菌の増殖はpH3.0, 4.0, 5.0の弱酸性で認められ, 特にCAPPの至適pHであるpH4.0で最も良好であった. 一方, 至適pHより中性よりの条件即ちpH6.0, 7.0の培地では菌の増殖は認められなかった. (2) 培地pHを緩衝作用の弱いもので一時的に調整し, C. albicans によって自律的に培地内のpHが変化できるようにした. すると培養開始時のpHは, 経日的にCAPPの至適pH4.0付近に集束していった. しかもそのpH4.0への集束に従ってCAPPの活性は次第に増加し始め, それにつれて C. albicans の菌数の増加が観察された.以上より, C. albicans は角質培地において自己の増殖に都合のよい条件 (pH) へと環境を変化させる能力があり, 次いで有力な武器であるCAPPを発動させつつ角質を分解し, 菌数を増加させていくものと考えられた.

2 0 0 0 OA ヒアルロン酸合成異常と癌の進展

- 著者

- Naoki Itano

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.89, pp.199-210, 2004-05-02 (Released:2010-01-05)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 6 6

ヒアルロン酸は生体に広く分布している主要な細胞外マトリックス成分として、組織の構造維持に重要な役割を果たしている。この糖鎖は支持構造としての機能以外にも、受容体との相互作用により細胞内シグナル伝達系を活性化して細胞の増殖や運動、分化など動的な細胞活動を調節している。ヒアルロン酸は、その糖鎖合成異常が癌の進展と密接に連動して認められることから、大きな注目を集めている。近年、ヒアルロン酸合成酵素遺伝子の発現を人為的に改変する一連の試みにより、細胞の癌化促進に働くヒアルロン酸の役割が明らかにされつつある。本総説は、ヒアルロン酸合成の機構解明に向けた最近の知見を引用しつつ、ヒアルロン酸合成と癌の進展との密接な関係を概説する。そして、ヒアルロン酸合成阻害に基づいて癌の進展を阻止する治療薬開発の可能性についても言及する。

2 0 0 0 OA 人間関係における動態的相互作用の実験研究―動態的相互作用における個人特性の測定―

- 著者

- 深町 珠由 伊藤 由香 中川 正宣 前川 眞一

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.123-139, 2004 (Released:2004-04-16)

- 参考文献数

- 22

従来の相互作用論におけるパーソナリティは質問紙法で測定され,動態的相互作用という時系列変化過程を測定していなかった。本研究は,コンピュータ制御による相手との相互作用過程から動態的個人特性を測定し,従来の質問紙法による静態的指標と比較した。課題では,コンピュータ内の相手が反省エネ行動を繰り返し行う中で,被験者に省エネ行動と相手との友好関係維持という二律背反の目標を与えた。対人協調・非協調行動と対人友好感情評定値の時系列変化を測定し,この2変数相関を個人で求めて動態的個人特性とみなし,得点から高・低群に分類し,各群の代表的時系列特徴を主成分分析で求めた。実験条件には,相手が反省エネ行動を反復することを共通として,相手の攻撃的口調条件と非攻撃的口調条件とを設定した。結果として,対人友好感情評定値の時系列変化が動態的特性の高・低群と各実験条件とで変化傾向が異なり,相手の表面上の口調の影響と,口調と反復される反省エネ行動との一致感の認知の影響を受け,それが時間経過で変化する傾向が示された。動態的指標と静態的指標とを比較したところ,実験条件を通じて一貫した相関は確認されず,動態的指標が質問紙法で測定できない独自の個人特性を表現している点が示された。今後も動態的相互作用に基づく個人特性の測定研究が多くなされる必要がある。

2 0 0 0 OA 大和盆地における請堤の機能と分布

- 著者

- 梅崎 秀也

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.10, pp.590-601, 1958-10-01 (Released:2008-12-24)

- 参考文献数

- 16

(1) All over the Yamato Basin which has been known as a droughty area are built bulworks, so-called “Ukezutsumi” or Protection Bank. The studies concerning these banks are important to learn about the growth of towns and villages as well as the regional characteristics of Yamato Province. This manuscript shows the result of my field survey about them. (2) The floods in the Yamato Basin have given damages to all the communities in the basin below the height of 100 meters above the sea-level. Flood protection warehouses and Ukezutsumi Banks are to be seen here and there all over the region, but banks are more frequently found in the low lands where rivers and streams meet together. (3) The origin of the Banks is presumed to be ancient, but the exact date has not yet been ascertaind. They are disributed along the rivers to protect jointly in case of broken banks of stagnant water. (4) These banks of accumulated earth are different in their size, shape, and construction acording to their surroundings, and are sharply in contrast with each other between the upper part of a river and the lower part. (5) The banks are maintained by the strict rules set up by the communities separately or jointly. These rules are indicative of either egoistic or cooperative attitude of the villagers. (6) After the field survey the following results were discovered: (a) Both droughts and floods are the characteristics of the Yamato Basin where the control for river waters is insufficient. (b) in relation to the natural surroundings, a strong community is formed, which, however, results in the stagnation of community. (c) In order to solve many problems concerning the banks, it is necessary to have a unified and systematic plan of improving the environment all over the basin.

2 0 0 0 OA 考古資料の偽造と誤断

- 著者

- 春成 秀爾

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, pp.219-242, 2003-10-31

2000年11月,日本考古学は「前・中期旧石器遺跡」捏造事件の発覚という,未曾有の学問的・精神的打撃をうけた。事件発覚前に一部の研究者から疑いがかけられていたにもかかわらず,奏功せず,新聞社が隠し撮った映像によって初めて捏造を認めなければならなかった。日本考古学には偽造を見抜く鑑識眼,つまり資料批判の精神とそれを議論する諸条件が十分に発達していなかったと認めるほかない。ここでとりあげる日本の偽造例は,研究者による最初の調査と報告がずさんであったために,数十年にわたって,考古資料として通用してきたものである。イギリスのピルトダウン人骨事件をはじめとして,科学の世界,そして人間の社会には捏造は珍しくない。今回の捏造事件について真に反省する,再発を防止しようというのであれば,考古学の諸分野に適用できる鑑識眼を養成すること,偽造の鑑識結果を発表できる場を用意し,反論できなければ,それを素直に受け入れるという勇気と覚悟をもつことが必要である。偽造や誤断を指摘することが憚られるような学界や人間の気持ちをのりこえたところに,捏造事件後の日本考古学の未来は初めて開けてくるだろう。

2 0 0 0 OA 生物分析化学演習 (4)

- 著者

- 藤原 鎮男 原口 紘〓

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.259-265, 1971-04-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 16

2 0 0 0 OA 書評・紹介

- 出版者

- 日本科学史学会

- 雑誌

- 科学史研究 (ISSN:21887535)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.271, pp.329, 2014 (Released:2020-12-09)

2 0 0 0 OA 近代の江戸川改修事業 ──1911(明治44)年からの改修計画事業を中心に──

- 著者

- 松浦 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.1-18, 2021-02-01 (Released:2022-05-09)

- 参考文献数

- 7

利根川の大分派川・江戸川は,1911(明治44)年度からの改修計画でその役割を大きく変えた。それまでの計画では,分派点上流での計画対象流量3,750m3/sのうち約26%の970m3/sが江戸川に分流され,河道工事を行う計画はなかった。だが,1910年の大出水後,分派点上流の計画流量は5,570m3/sに増大されたが,そのうち約40%の2,230m3/sが江戸川へ分流されることとなった。そして河道の拡幅とともに,流頭部にあった棒出しが撤去され,水閘門が設置された。江戸川工事費は,利根川改修工事費全体の約29%に及んだ。1911年度の計画改訂当時,利根川下流部では改修事業が行われていて,一部は竣工,一部は工事中であった。江戸川新計画策定のため,案として計画流量 1,400m3/sと2,230m3/sが比較検討された。計画流量を増大したら,それだけ 川幅は拡げなくてはならない。江戸川上流部では台地による狭窄部があり,また下流部では人家密集地があった。このため,計画流量を増大させることには工事費の観点から抵抗があった。だが,利根川下流部で手戻り工事をさせないためには江戸川計画流量を増大させねばならない。この結果,「心ならずも」 2,230m3/sと決定された。江戸川河道工事の重要な課題として舟運路の安定があった。水閘門は,そのために設置されたのである。1947(昭和22)年カスリーン台風による利根川氾濫による大水害後,利根川計画流量は分派点上流で14,000m3/sとされ,そのうち江戸川上流部では 5,000m3/sとされたため,再び河道拡幅が行われた。埼玉県西宝珠村の密集地が河道とされたが,西宝珠村から強い反対の声があがった。だが,建設省は住民側の要求をすべて受け入れるとして,用地買収が行われ,工事は進められた。

2 0 0 0 OA PICUに配置転換となった卒後5年目以下の看護師の体験

- 著者

- 守谷 奈保美 山内 教子 藤本 縁 兼近 みどり 松岡 真里

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児看護学会

- 雑誌

- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.88-93, 2016-03-20 (Released:2017-03-27)

本研究は、PICUに配置転換となった看護師の中でも卒後5年目以下の看護師の体験を明らかにすることを目的とし、対象者8名に半構成的面接を行った。その結果、8のカテゴリー≪怖い場所というイメージしかできない≫≪不安がありPICUへ行くのが怖い≫≪治療が中心で看護をする責任が重いと感じる≫≪何もできない自分に自信が持てない≫≪家族との関わりに対する戸惑いを感じる≫≪PICUの看護に対して先輩のフォローを得られると感じる≫≪患者との関わりやできることが増えることで自信になる≫≪看護への興味、関心が拡大する≫が生成され、『不安や自信のなさを感じながらもケアを通して新たな自信を獲得し、看護への興味を拡大させる』体験をしていることが明らかとなった。配置転換した看護師への支援には、技術面へのサポートに加え、ケアを通して子どもの変化を共有する関わりが必要と考えられた。

2 0 0 0 OA 多年生草本イラクサの被食応答における表現型可塑性

2 0 0 0 OA 人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究(追補2)

- 著者

- 吉本 洋子 渡辺 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本考古学協会

- 雑誌

- 日本考古学 (ISSN:13408488)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.19, pp.73-94, 2005-05-20 (Released:2009-02-16)

- 参考文献数

- 64

筆者達は1994年刊行の本誌第1号,および1999年の第8号において,人面・土偶装飾付深鉢形土器について集成と追補を行い,分類・分布・機能などの基礎的研究を行った。さらに今回追補2としてその後の増加資料を検討した。人面・土偶装飾付深鉢形土器は,1994年までは443例であったが,1999年では601例となり,今回では750例となつた。平均して毎年約30例ずつ増加しているのであるが,1999年と今回の内容を検討すると,増加傾向には大きな変化はみられず,基礎的研究は終了できるようになったと考えられる。分布においては北海道西南部から岐阜県までという範囲に変化はみられないが,その間の秋田県・富山県などの空白地帯が埋まり,落葉広葉樹林帯の分布と一致していることが一段と明確になった。時期的にも,縄文中期前半に典型的な類が発達することには変化はないが,前期の例が増加している。後氷期の温暖化が進み,日本列島の現状の森林帯が回復した時期もまた縄文前期である。四季の移り変わりのもっとも顕著な落葉広葉樹林帯と,人面・土偶装飾付土器の分布が一致することは,その機能を考える上できわめて重要である。冬期に弱まった自然の力の回復を,死の代償として豊かさを求める女神像に重ね合わせる,縄文宗教の形成を強く示唆している。基礎的研究の上にこれらの研究を本格化させる段階に入ったと言えるであろう。

2 0 0 0 OA 9 解放とテロリズム ―PFLPとJRA

- 著者

- 木村 正俊

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.198-217, 2007-06-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 81

2 0 0 0 OA 東京生活のススメ

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- The Tohoku Geographical Association

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.180-190, 2000-08-31 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

本稿は, 主に単身女性を読者として想定した雑誌における賃貸住宅情報を検討することを通じて, 雑誌記事の表象に潜む様々な問題を探求するものである。『Hanako』は首都圏限定発売の女性週刊誌で, ここで分析の対象とした賃貸住宅の記事は, 創刊当時の1988年から1990年にかけての5回の特集である。『Hanako』の創刊当時の編集方針は仕事だけでも結婚だけでもない女性のライフスタイルの提案であり, 創刊当時の賃貸住宅の特集はそれを特徴づけている。一般的な住宅情報誌と異なり,『Hanako』は様々なタイプの部屋での住み方を, 美的価値に従って提案していると同時に, 賃貸住宅を通じてある種の「東京」地誌を描いている。そのことを通じて, 読者は嗜好の差異を認識するのみならず,「階級」を意識させられる。また, 紙面の性差表現は他の女性誌が描き出すような男性との関係性ではないが, この雑誌は女性の生活様式をある方向に規定することによって女性性を維持しているとも解釈できる。

2 0 0 0 OA インターネット上の対人交流が孤独感とQOLに与える影響

- 著者

- 大木 慎 乾 貴史 坂部 創一

- 出版者

- 日本社会情報学会

- 雑誌

- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第26回全国大会

- 巻号頁・発行日

- pp.383-386, 2011 (Released:2012-03-20)

We set up the following theoretical hypothesis that has never been studied so far; the altruistic transmitting information on the internet improves loneliness and quality of life (QOL). It was investigated and analyzed statistically based on questionnaire surveys of university students in the information sciences, and the hypothesis was analyzed by the structural equation model. The results appeared to verify our hypothesis. Therefore, the good influence of the altruistic transmitting information was suggested as the positive side of communication through the Internet.