2 0 0 0 OA 再専門職化の時代における教員養成の方向性

- 著者

- 丸山 和昭

- 出版者

- 日本教育行政学会

- 雑誌

- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.44-62, 2017 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

This paper considered the reform trends of current teacher education in Japan from the perspective of the sociology of professions.First, this paper summarized the trends in the sociological studies of the professions. In recent years, sociological studies of professions tend to define the professions broadly as intellectual occupational groups. One of the main themes of these studies is to investigate how the professions change their knowledge level, task area, influence, and how they interact with states, universities, and other occupations. In addition to this, recent studies of the sociology of professions tend to argue that the model image of professions is diversifying in some new professions like management consultancy as well as in traditional professions like doctors. This paper defined this situation as “re-professionalization”.Secondly, this paper focused on the problem of the core curriculum of teacher education that is the one of the main issues of the recent reform of teacher education in Japan. The recent reform should not be denied entirely, because it has features of the policy for the re-professionalization of teacher education. However, the recent reform also includes some problems. The policy making process of the recent reform is mainly promoted by the Ministry of Education, and the reform plan heavily reflects the interest of administrators. As a consequence of this, the recent reform plan of teacher education lacks consideration for diversification of teachers, and participation of professional groups.Thirdly, this paper examined the possibility of the plural accreditation in teacher education as a solution for the problem of the diversity and participation of professional groups of teachers. In comparison with doctors which is a precedent example of core curriculum, the teachers are characterized by a massive working population and internal diversity. This feature of teachers makes it difficult to build a unified core curriculum with the participation of professional groups of teachers. As one solution to this problem, we can learn many from the plural accreditation system of the U.S. teacher education or the U.S. psychologist education.In conclusion, this paper argued that we should build multiple associations for accreditation and devote more time to making a core curriculum. We should not use a rough-and-ready method to make a rigid unified core curriculum without the participation of professional groups of teachers. We may have another way to make a more flexible core curriculum through competition or cooperation of plural accreditation groups. Each of them holds a different professional image of teachers.The concepts of professions are diversifying in many other occupations as well as in the teaching profession. Faced with this situation, we need to consider the diversity of the professional image of teachers, and to discuss the plural accreditation system for participation of professional groups of teachers.

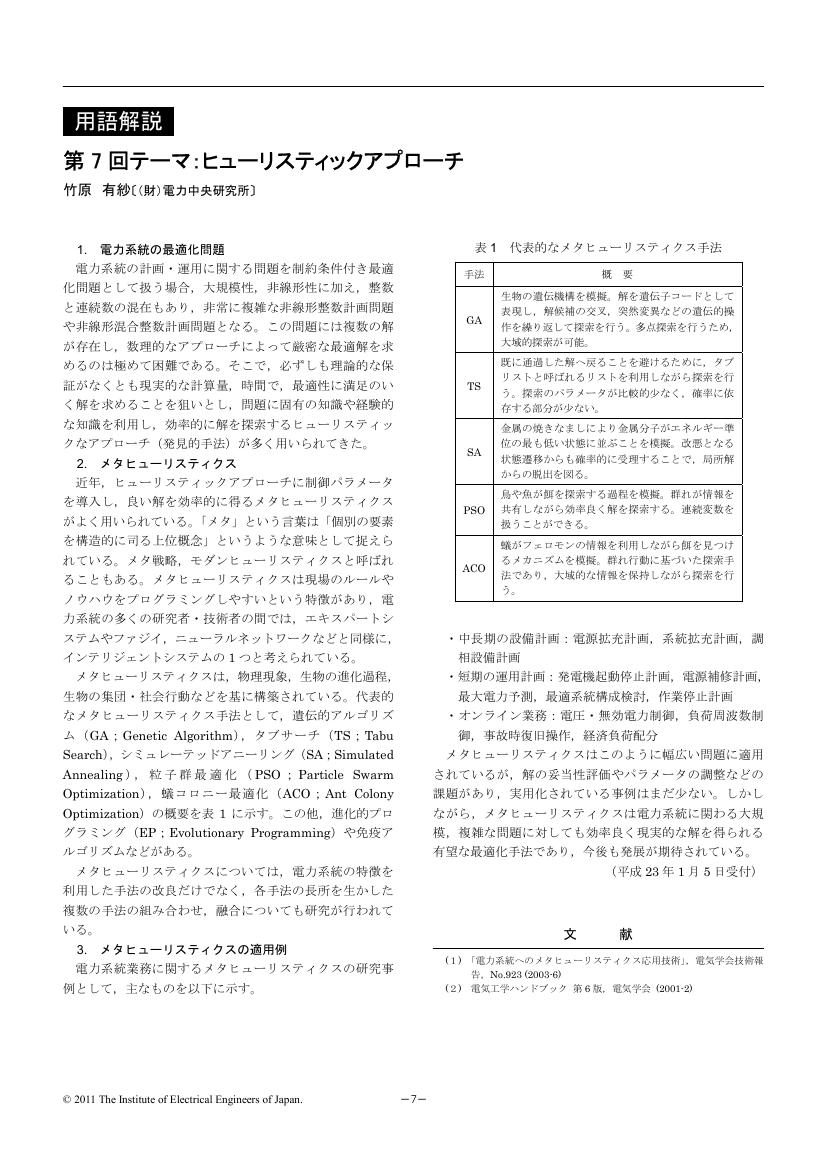

2 0 0 0 OA 用語解説:第7回テーマ:ヒューリスティックアプローチ

- 著者

- 竹原 有紗

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.5, pp.NL5_7, 2011-05-01 (Released:2011-05-01)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 カタログ集

- 出版者

- さくま書房デザイン資料部

- 巻号頁・発行日

- vol.第2集, 1957

- 著者

- 井上 順一朗 牧浦 大祐 斎藤 貴 秋末 敏宏 酒井 良忠

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.155-161, 2022 (Released:2022-04-20)

- 参考文献数

- 27

【目的】筋筋膜性疼痛症候群を生じた進行性卵巣癌患者に対して,運動療法と経皮的電気刺激治療の併用により疼痛の緩和,オピオイド鎮痛薬使用量の減量,身体活動・身体機能・QOL の改善を認めた症例を経験したので報告する。【症例紹介】卵巣癌術後再発,肝転移,遠隔リンパ節転移,腹膜播種を有する40代の女性であった。再発・転移に対する化学療法中より頸部から殿部にかけて筋筋膜性疼痛症候群を認めた。【治療プログラムと経過】頸部から殿部にかけての筋筋膜性疼痛症候群に対して,運動療法に加え,疼痛部位に対する経皮的電気刺激治療を施行した。【結果】疼痛は理学療法開始後より経時的に緩和した。疼痛緩和に伴いオピオイド鎮痛薬使用量も経時的に減量した。また,身体活動,身体機能,QOL にも改善が認められた。【結論】運動療法と経皮的電気刺激治療の併用は,がん患者の筋筋膜性疼痛症候群に対する治療・サポーティブケアのひとつとなる可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 調理とコロイド(3)

- 著者

- 金谷 昭子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.254-258, 1990-08-20 (Released:2013-04-26)

2 0 0 0 OA 地域共生社会におけるソーシャルワークの政策的位置付けと課題

- 著者

- 鶴田 禎人

- 出版者

- 日本医療福祉政策学会

- 雑誌

- 医療福祉政策研究 (ISSN:24336858)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.151-173, 2022 (Released:2022-07-22)

社会実態からの要請に基づいて、社会保障にソーシャルワークを位置付ける必要性が高まっている。政策としては、地域包括ケアから地域共生社会への議論を経て、社会福祉法改正等による包括的な支援体制の整備、財源の確保の法制化に至った。一方で、ソーシャルワークの充実に向けては、専門職の確保や業務配分の見直し、遅滞する地域づくりと国等による支援などといった、政策的諸課題の解決が望まれる。

2 0 0 0 歴史と物理学

- 著者

- 岡本 拓司

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.93-96, 2021-07-15 (Released:2021-08-15)

- 参考文献数

- 16

1.社会と物理学の関わり社会の動向が科学に影響を及ぼすという事態は,科学史では好んで取り上げられる話題であるが,ここでは逆の場合,つまり物理学が社会に衝撃を与え,歴史の流れを変えた事例を取り上げ

- 著者

- 木村 哲也 石川 鎮清 中村 好一 近藤 克則 尾島 俊之 菅原 琢磨

- 出版者

- 公益財団法人 医療科学研究所

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022.004, (Released:2022-07-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

【目的】近年,時代に即した医療課題の解決のため,適切な社会医学の人材育成がなされているかを,明らかにすることを目的とした。【方法】量的調査と質的調査を行った。量的調査では,近年20年間の社会医学分野の講座名称及び教員数の変化について名簿調査を行った。質的調査では,社会医学分野の研究者・教員9名及び高等教育行政,厚生行政,医学会関係者各1名ずつの計12名に対してインタビュー調査を行った。インタビュー調査は半構造化面接の方法で行い,質的に分析した。【結果】名簿調査では,20年間のうちに,医学教育において社会医学分野の教員数に変化はないが,基礎医学・臨床医学分野を合わせた教員の全体数が増加しているため,社会医学分野の教員の割合は3.0%(521人/17,224人)から2.1%(508人/24,121人)に減少していた。インタビューでは,公衆衛生大学院の創設や社会医学専門医制度などの開始,地方自治体や国際保健において社会医学人材の活躍が期待される一方で,魅力ある教育プログラムやキャリアパスのイメージが示されていないこと,実践現場と研究・教育の乖離などの課題が明らかとなった。【結論】量的・質的分析を合わせた結果,1)新たな課題に取り組む人材育成のため教育・専門医制度などの質の保証の充実,2)社会医学の可能性を伝え参入する若手を増やすための方策強化,3)現場と研究,教育の乖離が見られるためビッグデータやグローバルヘルスを使った現場と教育と研究の統合,の3つの課題を抽出することができた。

2 0 0 0 OA 日語難嗎? : 以近代初識日語的中國人為説

- 著者

- 沈 国威

- 出版者

- 関西大学東西学術研究所

- 雑誌

- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.119-130, 2010-04-01

After the first Sino-Japanese War (1894-1895), Chinese began learning Japanese as a foreign language. They were motivated to learn Japanese in order to absorb new Western knowledge through Japanese books. They also felt that Japanese was easier to learn than Western languages. This paper will examine Chinese perceptions and knowledge of the Japanese language at the time by focusing on the statements of Kang Youwei and Liang Qichao on the simplicity of Japanese. It will also delineate some aspects of Japanese language instruction at the beginning of the twentieth century.

2 0 0 0 OA 正常脳組織の加温限界の検討

- 著者

- 松海 信彦

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.11-12, pp.1049-1061, 1989 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 1

The thermal damage threshold of brain tissue was estimated from the immediate and delayed histological changes caused by 2450 MHz microwave antenna and an antenna cooling system of a device used for interstitial hyperthermia treatment. An antenna within a cooling system was inserted through the small cranietomy under general anesthesia. The temperature at a reference point, 4 mm radially away from the surface of the cooling system, was maintained at 42 °C, 43 °C, 44 °C, 45 °C or 46 °C for 60 minutes. In a non-survival experiment, 18 animals were used and sacrificed immediately after the treatment. In a survival experiment, 9 animals were used and sacrificed seven days after the treatment. The histological changes were evaluated by microscopic examination with hematoxylin and eosin, Klüver-Barrera, or Bodian stainings. In the non-survival experiment, areas heated below 44 °C showed no obvious irreversible change. In the survival experiment, areas heated at 44 °C or above showed coagulative necrosis. Those histological findings indicate that the thermal damage occurs in normal brain tissue after heating at 44 °C or above for 60 minutes, and suggest that the safety limit for brain hyperthermia is 43 °C for 60 minutes.

2 0 0 0 OA 戦争被害調査資料 広島復興都市計画街路網公園配置図 縮尺二万分ノ一

- 巻号頁・発行日

- 1946-12

2 0 0 0 OA 接峰面図による沖縄島北部の地形解析

- 著者

- 渡邊 康志

- 出版者

- 沖縄地理学会

- 雑誌

- 沖縄地理 (ISSN:09166084)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.1-16, 2022-07-31 (Released:2022-08-01)

GISソフトを使いデジタル等高線データから埋谷法による接峰面図及び接谷面図の作成方法を開発した.この方法により,広範囲の解析や谷埋め距離などの作成条件変更による複数の解析図を作成できるようになった.また,接峰面図等もデジタルデータとして生成されるため,これを基に様々な数値地形解析結果を得ることができた.これらの適用例として,沖縄島北部の塩屋―平良以北の埋谷法接峰面図,接谷面図,起伏量図など地形解析図を作成し,同地域の地形特徴や発達過程を考察した.山地,丘陵,水系などについて,先行研究に比べ地形計量値を使った詳細な考察が行えた.本研究からは,福地川流域や周辺丘陵で活断層による丘陵・台地の変位,それに伴う河川流路の変化の可能性が高いことがわかった.

2 0 0 0 OA ポルトガルのインド進出とゴアの異端審問所

- 著者

- 堀江 洋文

- 出版者

- 専修大学人文科学研究所

- 雑誌

- 専修大学人文科学研究所月報 = Senshu University Institute of Humanities Monthly Bulletin (ISSN:03878694)

- 巻号頁・発行日

- vol.259, pp.49-81, 2012-10-22

2 0 0 0 鉄剤の適正使用による貧血治療指針

- 著者

- 日本鉄バイオサイエンス学会治療指針作成委員会編

- 出版者

- 響文社

- 巻号頁・発行日

- 2015

2 0 0 0 OA 経済的中枢管理機能からみたポーランドの都市体系

- 著者

- 阿部 和俊

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:13414615)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.111-117, 2006-03-01

2 0 0 0 OA 心嚢—腹腔開窓孔による心嚢内ヘルニア嵌頓の1例

- 著者

- 国末 浩範 市原 周治 野村 修一 野上 智弘 森 秀暁 大谷 裕 石堂 展宏 太田 徹哉 臼井 由行 田中 信一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.118-121, 2009-01-01 (Released:2011-12-23)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

症例は96歳の女性で,既往歴として平成19年2月に心嚢液貯留に対し,心嚢—腹腔開窓術を施行されていた.平成19年7月初旬,急に激しい腹痛が出現し,当院を紹介され受診した.腹部は軟らかいが,腹部全体に圧痛を認めた.腹部CTにて心嚢内に腸管が嵌頓するように入り込んでおり,心嚢—腹腔開窓孔による心嚢内ヘルニア嵌頓を疑い開腹術を施行した.開腹所見ではトライツから370 cmの小腸が約30 cm心嚢—腹腔開窓孔から心嚢内に入り込み絞扼され腸管が壊死していた.開窓孔を広げ腸管を腹腔に戻し,小腸部分切除を施行した.また,開窓孔は肝円索にて緩めに覆い閉鎖した.術後の経過は良好で第24病日に退院した.心嚢—腹腔開窓孔による心嚢内ヘルニア嵌屯はまれであるので報告する.

2 0 0 0 OA 保健所における新型コロナウイルス感染症への対応:近畿保健所長会調査報告

- 著者

- 冨岡 公子 山田 全啓 宇野 健司 荒木 勇雄 廣畑 弘 永井 仁美 吉田 英樹 髙山 佳洋 今井 雅尚 濱田 昌範 松本 政信

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.473-482, 2022-06-15 (Released:2022-06-15)

- 参考文献数

- 13

目的 近畿圏内の各保健所が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の第1波,第2波にどのように対応したかについて調査することを目的としたアンケート調査のデータを分析し,今後のパンデミック発生時の資料として提示する。方法 近畿圏内の63保健所を対象とし,近畿保健所長会が作成した「新型コロナウイルス感染症対策調査票」を2020年9~10月にメールで送付・回収した。COVID-19に関連した業務・医療資源・相談,業務継続計画における最繁忙期の業務見直し状況,COVID-19対応部署における増員数,感染症対策の課題とグッドプラクティス等を質問した。保健所管内人口(以下,人口規模)を3分位によって3区分し,COVID-19関連業務などと人口規模との関連を検討した。結果 57保健所から回答を得た(回答率90.5%)。COVID-19関連業務に関して,受診調整,検体搬送,患者搬送は,9割以上の保健所が担っていた。最も少なかった訪問検体採取においても77.2%であった。いずれのCOVID-19関連業務においても,保健所の人口規模とは関係なく役割を担っていた。業務継続計画における最繁忙期の業務見直し状況に関して,医療法に基づく立入検査とがん患者サロン・難病患者会は,5割以上の保健所が中止し,保健所の人口規模とは関係なく業務を中止していた。保健所や市町村が主催する研修会や会議,健康づくり事業,市町村職員の人材育成,学生実習受入は全体で2割程度が中止していたが,保健所主催の研修会や会議,地域医療構想調整会議,市町村職員の人材育成に関しては,保健所の人口規模が大きくなるほど中止した保健所が多くなる傾向がみられた。結核患者に関する事業や感染症発生動向調査事業を中止した保健所はなかった。結論 COVID-19パンデミックによって,保健所ではCOVID-19関連業務を担うことになり,半数以上の保健所が医療法に基づく立入検査や患者会を中止し,人口規模が大きい保健所では健康増進に関する市町村保健師等への教育や研修を中止する傾向があったが,コロナ禍においても,結核などのその他感染症対策は中止できなかった。感染症対策の課題において,多くの保健所が人員不足や大きな業務負担を指摘していた。COVID-19に関わる保健所業務の軽減および応援支援体制の整備を図るとともに,保健所の体制を強化・整備する必要がある。

2 0 0 0 OA 呼吸,循環,体温・体液調節の連関と運動パフォーマンスへの影響

- 著者

- 片山 敬章

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.31, 2012 (Released:2012-03-14)