2 0 0 0 Excel関数クッキング 行列の回転焼きオートフィル風味

- 著者

- 中野 明

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経パソコン (ISSN:02879506)

- 巻号頁・発行日

- no.471, pp.247-250, 2004-12-06

関数でやれば悩みなし/何とも無気味な配列数式/OFFSET関数、三連投/数式だから書式はない

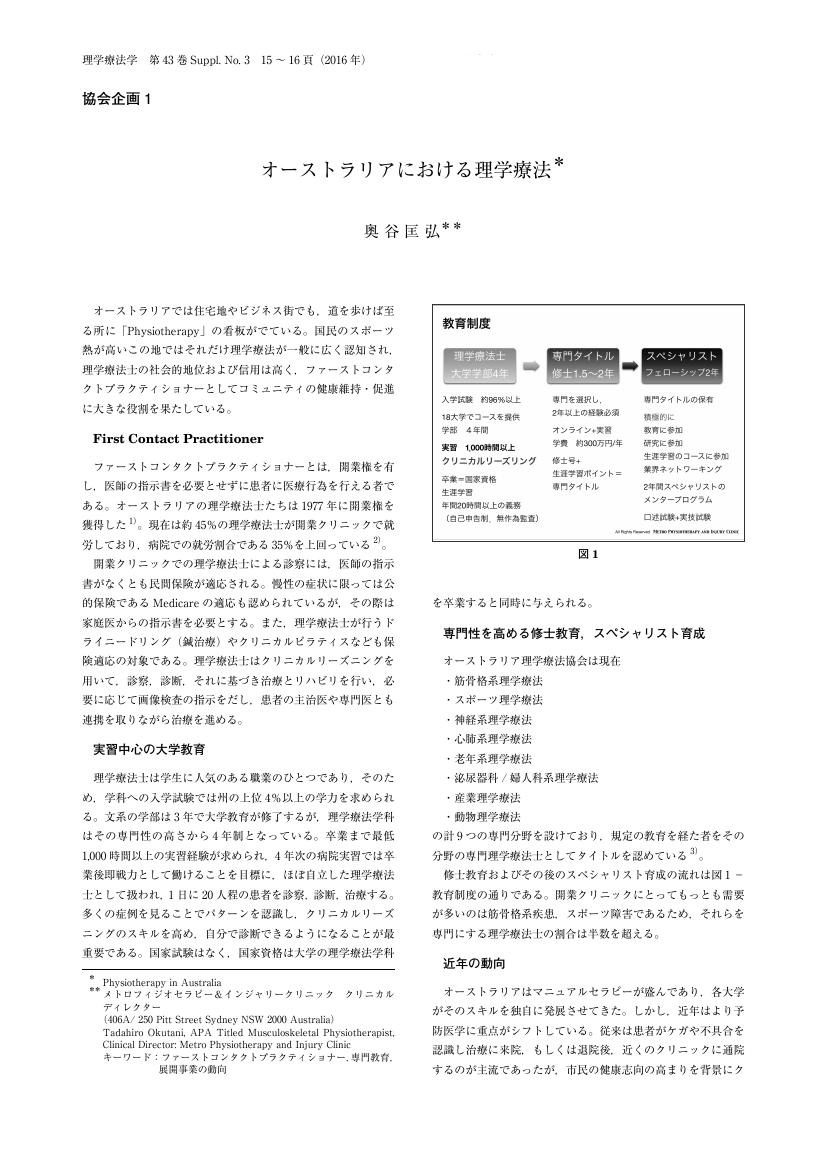

2 0 0 0 OA オーストラリアにおける理学療法

- 著者

- 奥谷 匡弘

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-16, 2016 (Released:2016-10-20)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 日本近代文学とナショナル・アイデンティティ

2 0 0 0 IR 米国の「大統領選挙」と日本の「衆院解散・総選挙」

- 著者

- 藤本 一美

- 出版者

- 専修大学社会科学研究所

- 雑誌

- 専修大学社会科学研究所月報 (ISSN:0286312X)

- 巻号頁・発行日

- no.598, pp.14-41, 2013-04-20

2 0 0 0 IR 毛利高政と毛利重政どちらが兄か

2 0 0 0 映像メディアによる観光地の新しい空間表象と現地の反応

- 著者

- 神田 孝治

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, 2013

<B>Ⅰ. はじめに</B><BR> 近年,映像メディアの撮影地を訪れて映像の世界を追体験する、フィルム・ツーリズムが注目を集めている。こうした観光が既存の観光地を舞台とする場合、映像メディアによる同地の空間表象は、それまで魅力を生じさせていたものと必ずしも同じではない。本研究では、映像メディアによってかつてない新しい空間表象が観光地にもたらされた場合、現地の地域社会がどのように反応するのかについて、映画『めがね』の舞台となった与論島と、アニメ『ひぐらしのなく頃に』の舞台のモデルとされる白川郷を取り上げて検討する。<BR><B>Ⅱ.映画『めがね』と与論島</B><BR> 与論島は、沖縄本島の北方約23kmの距離にある、周囲約21.9kmの小さな島である。この地は、1953年から1972年の沖縄本土復帰まで、南西諸島における日本最南端となっており、1970年前後にはサンゴ礁と美しい海の観光地として人気を博した。かかる観光ブーム時の与論島は、若者にとっての「自由」の島、「恋愛」の島であるとされ、ある週刊誌ではそこを奔放な性の楽園として描き出した。そうした与論島の空間表象や、それをもとに展開される若い観光客たちの実践は、地域社会の大きな反発を招いた。しかしながら、沖縄観光の本格化などを背景に、1979年をピークに観光客が漸減するなかで、次第に観光客と地域社会の対立は表面化しなくなっていった。<BR> 2007年に公開された映画『めがね』は、この与論島をロケ地としており、そこに新しいイメージを付与している。「何が自由か、知っている」をキャッチコピーとする同映画は、都会から南の島にやって来た女性が、いわゆる観光をするのではなく、何もせず「たそがれる」という内容になっている。この映画は、1970年代の観光ブーム時と同じく、与論島に自由のイメージを喚起する。しかしながらその表象は、男性にとっての性的な楽園から、恋愛等をせずにゆったりとした気持ちでたそがれるという、特定の働く若い女性にとって魅力あるものへと変化している。こうした映画に対して、与論島の住民から反発の声を聞くことはない。そうしたなかで、地元の観光協会は、製作会社の意向や自分で情報を探して来島しようとする観光客の性質などから、大々的に観光宣伝を行わない方針をとっているが、時間が経過するなかで、映画『めがね』を観光に活用する取り組みを着実に進展させている。<BR><B>Ⅲ.アニメ『ひぐらしのなく頃に』と白川郷</B><BR> 白川郷は、1995年に世界文化遺産「白川郷・五箇山の合掌造り集落」に登録され、観光地として人気を博している地域である。1994年に日帰り宿泊計約67.1万人であった観光客は、2009年には約173.1万人にまで増加している。同地は近年、観光パンフレット等において、しばしば「日本の原風景」と表象されている。<BR> この白川郷は、2006年に公開されたアニメ『ひぐらしのなく頃に』の舞台のモデルであると考えられたことから、惨劇の村・雛見沢という新しいイメージを喚起することになった。雛見沢のイメージは、のどかな日本の原風景と、その裏に存在する隠された惨劇の村という両義的なものである。かかるイメージを消費する観光客は、世界遺産としての白川郷を訪れる人々とは異なる特徴を持っている。そうした観光客は、主として2~3名グループの若い男性で、多くがインターネットで情報収集し、しばしば白川郷のガイドマップを改変して作成された雛見沢の地図を持参して、アニメで登場したと考えられるポイントを見物するのであり、場合によってはアニメキャラクターのコスプレをしている。<BR> 地元の観光協会は、先の与論島の事例と同じく、こうした観光客の性質上、積極的な宣伝を行わない方針をとっている。しかしながら、住民の反応は大きく異なり、一部で許容する声があるものの、アニメの内容やこうした観光客に対して嫌悪感を抱き、そのイメージが白川郷にふさわしくないと考える住民が存在する。こうしたなかで、白川郷においては、同アニメを活用した観光振興の動きを確認することができない状態にある。

2 0 0 0 OA 3. ニュージーランド・マオリ編

- 出版者

- 北海道大学観光学高等研究センター、日本交通公社

- 雑誌

- CATS 叢書

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.107-166, 2010-02-01

コミュニティ・ベースド・ツーリズム事例研究 ~観光とコミュニティの幸せな関係性の構築に向けて~ = Case Studies of Community-Based Tourism : Towards a Sustainable Happy Relationship between Tourism and Community

- 著者

- 濱 貴子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.320-337, 2018

<p>本稿では, 戦前期の大衆婦人雑誌『主婦之友』における職業婦人イメージの形成と変容を明らかにする. 『主婦之友』では, 会社や学校, 病院, 百貨店などに勤める女性が典型的な職業婦人とみなされていた. 第1期 (1917-27年) には, 女性は妻・母という天職を重視すべきで, 職業婦人は腰掛的で誘惑に陥りやすいとみなされ, 女性の就職に否定的な論調が主流であった. 就職するとしても, 男性就業者と競わない綿密さや柔和さを生かした女性の適職に就くべきで, 職場での処世が「成功」であると説かれ, 女性の職業アスピレーションは冷却されていた. 第2期 (1928-37年) に入ると, 職場における裁縫や料理などの家庭教育の実施とともに, 単純補助労働, 感情労働という職業婦人と主婦の労働の共通点をもとに実務教育により忍耐強さや感情管理能力も身につくと説かれ, 就職は花嫁準備教育として推奨されていった. そのうえで「結婚=幸せな主婦」という「成功」が説かれ, 女性の職業アスピレーションは加熱されていった. 以上の過程をへて「職業婦人」と「主婦」のイメージは接続され, 参政権などの諸権利を制限された状況下における女性のライフコース規範は構築されていった. この規範は, 職業婦人の周辺労働を娘の花嫁準備教育として正当化し, かつ, 結婚の途上にある未熟な娘としての職業婦人を引き立て役として主婦という存在の正当性を強化することに寄与するものであった.</p>

2 0 0 0 OA ロバート・スミッソン《ホテル・パレンケ》

- 著者

- スミッソン ロバート 小西 信之

- 出版者

- 愛知県立芸術大学

- 雑誌

- 愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi University of the Arts (ISSN:03898369)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.125-139, 2019-03-31

2 0 0 0 IR 隠岐島の小哺乳類 : 特にその亜種的特徴の再吟味に関して

- 著者

- 平岩 馨邦 徳田 御稔 内田 照章 杉山 博

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 九州大學農學部學藝雜誌 (ISSN:03686264)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.547-574, 1958-11

The Islands of Oki lie in the Japan Sea about 30-40 miles off Matsue, situated at the northern coast of south-west Hondo, the main island of Japan. The depth of the sea between the both is under 200 m. The geologists think that Oki Islands had connected to Hondo by the Shimane Peninsula up to diluvial epoch. Dogo Island, the largest of the group, have an area of 216 km2; predominating there the mountainous landscape with scanty alluvial plains. The vegetation of this island shows an appearance of the climax of deciduous forest consisted of chiefly deciduous trees such as oaks. Dozen Islands are the general name for the group of islands which situate at some distance from Dogo. The topography of Dozen is generally flat, and simpler than that of Dogo. Everywhere of these islands are artificially cultivated, and the secondary vegetation mainly covers all the islands. No large-sized endemic mammal is known in Oki Islands, both in Dogo and Dozen ; Lepus brachyurus okiensis from Dogo being the largest one. As to the other mammals, Mogera wogura kobeae, Urotrichus talpoides minutus, Crocidura dsi-nezumi, Apodemus speciosus navigator, Apodemus geisha celatus, Anteliomys smithii okiensis are recorded from Dogo. Moreover, it is sure that Mustela sp. and Glirulus sp. (both may be characteristic subspecies) inhabit in Dogo, though they are not yet examined taxonomically. It is worthy of notice that the majority of endemic mammals from Dogo Island are distinguished from allied species of Hondo as subspecies by the previous systematic studies. To work on the interesting problem of subspeciation, we tried to make clearer the characteristics shown by the former workers as subspecies. We classified by ages all specimens of both Oki and Hondo respectively, and statistically compared both samples in each division. In this report, Apodemus speciosus speciosus of Hondo and Apodemus speciosus navigator from Oki were mainly chosen as the materials for the purpose above mentioned, and we touched a little to the other mammals. in short, we could point out some characteristics to be distinguished from typical subspecies of Hondo by statistical treatment in the specimens of Oki of Apodemus speciosus navigator (I) together with Apodemus geisha celatus (II), Anteliomys smithii okiensis (III) and Urotrichus talpoides minutus (IV). For the external characteristics, that both subspecies (I) and (II) of Oki have shorter tail in comparison with body length than that of typical subspecies of Hondo, that subspecies (IV) have longer tail on the contrary, that there is no recognizable external distinction in subspecies (III) (but being distinguished by the characteristics in the skull) and others became clear. We compared Apodemus speciosus navigator with Apodemus speciosus speciosus in detail basing on the abundant materials. Ages were identified by the pattern of grinding surface of m3. We divided all samples into five classes ; namely stage 1 (juvenile), st. 2 (subadult), st. 3 (adult I), st. 4 (adult II) and st. 5 (senile) by age, and compared both groups in each class of age respectively. By such comparisons, it became clear, in addition to lower tail ratio of navigator than that of speciosus, that on distance between the first upper molars (m1~m1) and length of upper molar series (m1~m3), the former from Dogo was somewhat longer than that of the later, and specimens from Dozen remarkably longer than speciosus. The portion represented by m1~m1 and m1~m3 grows most slowly in the skull. The skull grows anteriorily and posteriorily from that dead centre ; the anterior extension being greater than posterior extension. Judging from the fact that in the forest mouse from Oki this portion is longer than that of Hondo, especially in the animal from Dozen remarkably, we think that the animal from Dozen may be distinguished also from navigator of Dogo as another subspecies. However, we did not deal with taxonomical consideration of the forest mouse from Dozen, because of the insufficiency of materials. To lay the foundation on the studies of subspeciation of the small mammals from Oki Islands, the present investigation was planned to make more exact taxonomical treatment of the materials. We think that such a new trial as the classification by ages and the statistical comparison in each class was an excellent method for the purpose.隠岐島は, 島後と島前からなり, 前者は一つの大きな陸塊が中心になつているが, 後者は四つの小島の集合からなりたつている. これらは島根半島の沖, 30~40マイルに位置し地形的には該半島に連なるものである. その間の海の深さは200m以下で, 地質学者は洪積世の終りまで, これらの島は本土と陸地で連なつていたと考えている(湊,'54). 島後の内の主島の広さは246km2(東西18km・南北20km)で, 沖積平野は少く, 島全体が起伏の多い地形をなしている. 最高峰は焼火山(451.7m)で, その森林景観はシイ・カシの極相であるといつてよい. 島前は, どの島も地域狭小で, 高い山はなく, 植物相は貧弱である. 今回アカネズミを採集した西島は58km2の島で, その採集地点浦郷は耕地と耕地保護林からなる単純な環境であつた. 島後の哺乳動物は, 最初にAndersonによつて採集され, それが大英博物館のThomas('O5)によつて記載された. この際の採集物は, コウベモグラMogera wogura kobeae 16頭, ヒミズモグラ Urotrichus talpoides 1頭, ジネズミ Crocidura dsi-nezumi 1頭, オキアカネズミ Apodemus speciosus navigator 6頭, オキヒメネズミ Apodemus geisha celatus 4頭, オキノウサギ Lepus brachyurus okiensis 3頭であつた. そのうちで, オキアカネズミ, オキビメネズミ, オキノウサギはそれぞれ新亜種として記載された. つぎに徳田は, 1932年に同島の小哺乳類を採集し, その採集品について分類学的研究を行つた. その際に採集された種類は, クマネズミ Rattus rattus 1頭, オキビミズモグラ Urotrichus talpoides minutus 2頭, オキアカネズミ2頭, オキヒメネズミ1頭, オキスミスネズミ Anteliomys smithii okiensis2頭であつた. オキアカネズミとオキビメネズミに関しては, Thomasの記載を確認し, またヒミズモグラとスミスネズミに関してはその亜種的特徴の著しいことを指摘し, それらを新亜種とすることを提唱した(徳田,'32). 植物や哺乳類以外の動物の中にも, この島に産するものが分類学的に区別された例があるが, そのうちで佐藤井岐雄('40)によつて紹介されたオキサンショウウオ Hynobius okiensis はとくに著しく目立つものであつた. 隠岐島の動物や植物は, しばしば同地に特産のものとして取扱われたが, それらは分類学的に本土に産するものと密接な類縁性のあるものばかりである. 従つて前者は後者よりも分れて亜種化 (subspeciation) あるいは別種化 (speciation) の過程にあるものと考えてよい. 亜種化あるいは別亜種化の起る原因の一つとしては地理的隔離(geographical isolation)があると考えてよいが, それは外因である. 内因としてはそこに産する生物の生活の特殊性をこそ問題にしなければならぬ. さきに少しく触れたように島前・島後の島々の自然環境は単純であり, 比較的に複雑な島後においても森林景観は一つの極相としていいあらわすことができるような単純性をもつている. 哺乳動物相として見た場合に, 島後においてはウサギ, イタチ等が比較的に大形の哺乳類を代表し, それ以上のものはいない. 本土においては普通であるイノシシ, シカ, テン, キツネ, アナグマ, タヌキ等をそこには産しない. Thomasおよび徳田がさきに紹介した哺乳動物以外に, イタチとヤマネを島後に産することが確実であるが, いずれにしても同地の哺乳動物相は貧弱である. もちろんそれは分類学的観点からする同島の自然環境の記載に過ぎないが, 同島における生物の亜種化や別種化の問題を研究する際には, こういつた哺乳動物社会の要素の貧弱性という点がまず考慮されてよいと思う. 今回の研究は, 亜種化や別種化の過程そのものを対象としたものではなく, むしろそこへ到達する前段階的な研究を行つたものである. そのために, 従来の形態的研究をいつそう深め精密化しておく必要があると思つたので, その方法について一つの試みを行つた. 1956年11月に, 平岩・徳田・内田等は伯誉大山および隠岐島で小哺乳類を採集し, それらの採集物について詳細な比較研究を行つた. この際に烏取大学医学部の酉田弘氏も同行し, 小哺乳類に附着する外部寄生虫を採集した. さらに同医学部の長花操教授の御厚意により山陰地方一帯で近年採集された莫大な数の液漬標本について自由な研究を行うことが許されたので, この材料は主として頭骨や歯紋の比較研究資料に供した. すべての材料を統計的に取扱うことを念頭において計測を行い, これらのデータについてその統計学的吟味を併せ行つた. 哺乳類の外部形態は液漬標本で計測すると非常に不正確になるので, 隠岐産のものとの外形比較は, 徳田が1952~1953年に比叡山で, また1952年に上高地(徳本峠)で採集した標本類が主な材料として用いられた. この点で本研究はいくらか一貫性を欠くものとなつたが, 論文の目的が形態に関する吟味をいつそう深める方法を問題にしている点に読者が留意され, 批判をしていただければわれわれは非常に幸である.

- 著者

- 淡野 寧彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.94, 2005

_I_.研究の視点と目的 戦後の畜産物消費の増加とともに,日本の養豚業産地は発展を遂げてきた。しかし,近年の食品流通のグローバル化や食品の輸入自由化が進むなかで,国内の養豚業にとって海外産地との競合は避けられない状況にある。一方で,BSEや鳥インフルエンザの発生,産地表示の偽装といった畜産物の生産や流通に対する消費者の不信感から,食品の安全性を重視する消費者ニーズなども発生している。こうした問題に対し,国内の養豚農家や豚肉を取り扱う食肉業者などは,事業の合理化や再編成,あるいは新たな事業展開を行わねばならない状況にある。 本研究では,上記のような養豚業を取り巻く課題への産地の対応として,高付加価値食品による商品の差別化に視点をおき,特に近年,全国各地で着手されている銘柄豚の生産・販売に着目して検討する。事例地域として,大消費地を抱える関東地方において,著しい飼養頭数の増加が起こり,かつ,現在,銘柄豚の生産が行われている茨城県旭村を選定した。_II_.関東地方における銘柄豚生産・販売の類型 『銘柄豚肉ハンドブック 改訂版』に記載されている銘柄豚のうち,関東地方において養豚農家によって生産が行われている銘柄豚43種類を取り上げた。これらは実施主体の性格から,大きく3つに分類できる(右図)。特にこのなかで,近年の銘柄豚生産・販売の性格を有するものは,「農協主導型」と「個人主導型」のなかでも複数の出荷先を持つ「複数取引系」である。_III_.銘柄豚の生産・販売の実態と課題 _-_茨城県旭村の事例から_-_ 茨城県旭村は,全生産額に対する第1次産業の割合が約50%を占める農村地域で,メロンや甘藷栽培とともに養豚業も発展している。旭村では,今日,「農協主導型」の属する「ローズポーク」と,「個人主導型複数取引系」に属する「はじめちゃんポーク」の生産が行われている。旭村でローズポーク生産にたずさわるのは,農協に出荷する養豚農家6戸のうち3戸であり,そのなかには母豚55頭という小規模な経営の農家も含まれる。ローズポークの生産・販売には,農協によって生産方法や生産農家,流通経路,販売店が指定され,高付加価値食品を供給する独自の枠組みが構築されている。しかし,販売される地域が限られ,販売量も伸び悩んでいる。一方,「はじめちゃんポーク」の生産・販売では,母豚5000頭を飼養する極めて規模の大きい養豚農家が銘柄豚生産に着手し,出荷された肉豚は複数の食肉業者によって関東地方一円に流通している。しかし,銘柄豚生産農家は流通や販売に直接関わっていないため,銘柄豚として販売されるかどうかはそれぞれの食肉業者の対応に左右されがちである。_IV_.関東地方における養豚業存立にとっての銘柄豚の意義 関東地方における銘柄豚生産の大部分は養豚農家によって行われており,個々の養豚農家が自らの経営方針のなかで生産に着手している。このことは,これまでにも指摘されてきた,農家を中核とする養豚業が現在も存続していることを意味している。その一方,流通や販売の面では,農家や食肉業者,農協,販売店などの間での結びつきが弱いために,銘柄豚による商品の差別化が十分行われていないことが明らかとなった。

2 0 0 0 OA デュルケムにおける二つの社会変動論

- 著者

- 梅沢 精

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.31-46, 1994-06-30 (Released:2010-05-07)

- 参考文献数

- 47

本稿はデュルケム社会学の展開途上にあらわれた二つの社会変動論に焦点をあわせ, 両者の比較検討をおこなったものである。前期デュルケムの社会変動論である〈形態学的社会進化論〉は『社会分業論』で論じられた「機械的連帯から有機的連帯へ」という周知の進化図式に結晶した社会変動論である。この理論においては, 変動の原動力は「社会的基体」であり, その進化すなわち未分化かつ同質的なものから異質的なものによる分業組織への移行にしたがって, 社会の在り方が変化するとされる。しかもこの進化は自然史的かつ必然的な社会の運動であり, 集合意識の在り方や個人意識の在り方もその社会的基体の様式によって規定されるのである。他方, 後期に展開されるのが〈沸騰的社会変動論〉というべきものである。ここにおいて, デュルケムは宗教研究の成果である「集合的沸騰 effervescence collective」 の概念を統合理論から変動理論に応用し, 人びとの身体的近接性を基盤とした闘争的でさえある集合的活動それ自体が新たな社会的理想を生み, 社会を作り替えて行くという変動理論を打ち出している。前期の静態的な変動論に対して, 後期のは動態的さらにはドラスティックな変動論ということができよう。しかし, 両者はデュルケム社会学のうちで, 必ずしも和解不可能な理論ではないと思われる。

2 0 0 0 IR 幼児はいかに物語を創るか?

- 著者

- 内田 伸子

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.p211-222, 1982-09

学術雑誌論文

2 0 0 0 OA 痛み情動の生物学的意味を考え直す

- 著者

- 加藤 総夫 杉村 弥恵 高橋 由香里

- 出版者

- 日本自律神経学会

- 雑誌

- 自律神経 (ISSN:02889250)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.123-127, 2019 (Released:2019-09-27)

- 参考文献数

- 30

痛みは「不快な感覚的かつ情動的な体験」である.侵害受容の直接的結果として生じる痛みや慢性痛として原傷害の治癒後に訴えられる痛みのいずれも「情動」に関与する脳部位群(扁桃体,側坐核,島皮質,帯状回,前頭前皮質など)の活性化をともなう.さまざまな情動に関わる扁桃体は,慢性痛が改善しない腰痛患者での自発痛に伴う活動亢進,および,慢性痛モデル動物での腕傍核-扁桃体路を介した活性化とシナプス増強を示す.扁桃体は「身体の状態をモニターし,それに応じて脳活動を制御し,感覚・行動・内環境を最適化するハブ」であり,それが「情動」の生物学的機能であるという仮説を提唱する.

- 著者

- 山口 照英 内田 恵理子

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug Delivery System (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.651-659, 2007 (Released:2008-02-18)

- 参考文献数

- 17

ICH遺伝子治療専門家グループは,遺伝子治療薬をめぐる科学的な諸問題に柔軟に対処するために,専門家グループ会議や公開ワークショップなどを通じて得られた議論の成果を広く公開するとともに,新たな知見が得られた場合に迅速に対応していくというスタンスで活動を行っている.これまで議論が行われてきた国際標準品,ウイルスベクターの排出,X-SCID遺伝子治療における白血病発症とリスク評価,腫瘍溶解性ウイルス製品の品質・安全性確保,“生殖細胞への遺伝子治療用ベクターの意図しない組み込みリスクに対応するための基本的考え方”などについて紹介する.

2 0 0 0 OA 乳母,乳父考(人文・社会科学篇)

- 著者

- 西村 汎子 ニシムラ ヒロコ Hiroko NISHIMURA

- 雑誌

- 白梅学園短期大学紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.19-28, 1995

2 0 0 0 扁桃との関連が明らかになった新たな疾患: SAPHO 症候群

- 著者

- 高原 幹

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.111-114, 2016

SAPHO 症候群51症例に対し扁桃摘出術を施行し, 35例 (68%) の患者で疼痛が消失, 47例 (92%) の患者で有効以上の効果が得られた. また, 術後3ヵ月までに91%の患者で関節痛の改善がみられた. また, SAPHO 症候群の病態の一つに掌蹠膿疱症と同様に扁桃リンパ球の病巣へのホーミングが関与している可能性が示唆された. SAPHO 症候群の関節痛に対する扁摘の効果は非常に高く, 扁桃病巣疾患のひとつと考えられた.

2 0 0 0 OA 白樺派と近代日本の住宅建築:『我孫子コロニー』の白樺派作家に見られる住居観の影響関係

- 著者

- 野口 修 加藤 詞史

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住総研研究論文集・実践研究報告集 (ISSN:2433801X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.73-84, 2021 (Released:2021-06-01)

千葉県我孫子市の手賀沼地域では,大正時代の同時期,白樺派同人の志賀直哉,武者小路実篤,柳宗悦が居住し,独自の創作活動をした。また,彼らと親交の深い芸術家が我孫子を訪ねたり,実際に移住した者もいたことから,この共同体は『我孫子コロニー』と表された。本研究で試みたのは,1.手賀沼地域の3旧邸に関する図面や写真資料,言説を掘り起こして整理・補完し,当時の住環境を復元すること,2.我孫子を起点に3者の住宅変遷を辿り,近代日本住宅史における白樺派建築の位置付けについて考察すること,3.研究で得た知見を基に『我孫子コロニー』を再評価し,3.旧邸跡の保全や活用を目的とした新しい地域計画を実践することである。

2 0 0 0 日本におけるリハビリ診療報酬削減政策撤廃をめぐる社会運動

- 著者

- 細田 満和子

- 出版者

- 日本保健医療社会学会

- 雑誌

- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.64-73, 2010

- 被引用文献数

- 1

本稿は健康に関する社会運動という視座を援用しつつ、日本におけるリハビリ診療報酬削減政策撤廃をめぐる社会運動を事例に、人々の運動による保健医療の改革の可能性を論じるものである。健康に関する社会運動は、近年ブラウンらによって提唱された概念で、医療社会学と社会運動論のギャップを埋め、市民の健康に関する運動による社会変革の可能性を示すものと把握できる。日本では全ての国民は公的医療保険に加入し、診療報酬によって規定された医療ケアを受けることができるが、2006年4月厚生労働省は、公的保険によってカバーされるリハビリテーション医療の日数の上限を原則180日と制限した。これに対して患者や医療関係者から大きな反発の声が上がり、それは全国的な運動となり、行政に再改定させる展開となった。本稿ではこの運動の過程を概観し、一定の成果を挙げた要因を分析し、そうした運動が医療改革に反映されるような医療ガバナンスの可能性を検討する。