2 0 0 0 1950 年代の日本における乳児の人体実験

- 著者

- 吉田 一史美

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.150-158, 2016

<p> 本稿は、1950年代に乳児院収容児に対して行われた2 つの人体実験、名古屋市立大学医学部の特殊大腸菌感染実験および神戸医科大学医学部の乳児栄養実験を取り上げる。これらの事例について、乳児院、医学者や関連産業をめぐる背景を検討し、人体実験が問題化された経緯と文脈をたどる。産婆による乳児保護システムの解体、第二次大戦中からつづく細菌学実験の系譜や、隆興する乳児栄養産業の影響等の条件が重なった結果、一部の大学病院内の乳児院で引き取り予定のない収容児等に対する人体実験が行われた。実験の告発は、小児科医や看護師によって行われ、日本弁護士連合会や神戸地方法務局が調査を実施し、「(基本的)人権の侵害」であると非難された。また法学者によって刑法学上の責任追及の可能性も示唆された。</p>

2 0 0 0 OA 初心者の写真創作における“表現の自覚性”獲得過程の検討 他者作品模倣による影響に着目して

- 著者

- 石黒 千晶 岡田 猛

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.90-111, 2013-03-01 (Released:2014-11-20)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 4

The creation of a work of art is indicated to result from expressive awareness,achieved as the artist matches images and methods. This study examined how novices, who tend to produce artistic expressions reproductively, acquire such expressive awareness over several weeks of practice of photography. We conducted case studies with two con-ditions: 1) one participant took photographs and reflected on her own work; 2) one participant imitated eminent works of creative expression in the domain and reflected on her own work. The results showed that the participants acquired expressive aware-ness in both conditions, but the scope of the expressive awareness was different. The participant who practiced only reflection on her own work started to focus on precise methods of expression, while the participant who practiced imitation as well as reflec-tion started to produce creative expressions and tried consciously to control her creative processes. The findings of this study are potentially useful for developing educational practice in art schools.

2 0 0 0 OA わが国におけるEVA経営の動向 : IR資料と報道記事による検証

- 著者

- 三浦 克人

- 出版者

- 愛知淑徳大学

- 雑誌

- 愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 (ISSN:13497626)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.133-149, 2010-03-10

2 0 0 0 IR アルフォンス・ドーデの『アルルの女』に見る恋愛の諸相に関する一考察

- 著者

- 福留 邦浩

- 出版者

- 日本経済大学

- 雑誌

- 日本経大論集 = The Economic Review of Japan University of Economics (ISSN:21855676)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.145-154, 2019-03-29

2 0 0 0 OA 日本のモクレン属の学名の再検討 : III.ハクモクレンとシモクレン

- 著者

- 植田 邦彦

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 植物分類・地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.149-161, 1985-11-30

日本産モクレン属各種類と,ハクモクレンとシモクレンの学名を再検討し正名を定めた.なお,第1,2部はTaxonに投稿したので合わせて抄録させていただきたい(UEDA,1986a,b).これらは古くから欧米に花木として導入されている.19世紀初期までは情報不足から一部の種の取り扱いに混乱がみられるが,各分類群の概念はほぼ一貫している.多くのすぐれたモノグラフ等も出版されている(REHDER and WILSON, 1913 ; MILLAIS, 1927 ; JOHNSTONE, 1955 ; FOGG and MCDANIEL, 1975 ; SPONGBERG, 1976 ; TRESEDER, 1978等).東亜温帯産のモクレン属を最初に包括的に再検討したのはREHDER and WILSONで,初期に書かれた多くの学名を整理し,そこで採用された学名が一般にうけいれられてきた.ところが,最近になって,ホオノキ,ハクモクレン,ノモクレンの学名について論争が起きている(DANDY, 1973 ; SPONGBERG, 1976 ; HARA, 1977, 1980 ; TRESEER, 1978 ; OHBA, 1980).筆者はこれらの議論を詳しく検討し,また,コブシとシデコブシに現在採用されている学名は使用できないことが判明したので報告する.大変不幸なことに大半の種は現在採用されている学名は使えず,以下の学名が正名である.すなわち,ハクモクレン : M. heptapeta(BUCHOZ) DANDY, シモクレン : M. quinquepeta (BUCHOZ) DANDY, シデコブシ : M. tomentosa THUNB., コブシ : M. praecocissima KOIDZ., ホホノキ: M. hypoleuce SIEB. et ZUCC., ウケザキオオヤマレンゲ : M. × wieseneri CARRIEREである.従来のままはタムシバ M. salicifolia (SIEB et ZUCC.) MAXIM.と最近認識されたコブシモドキM. pseudokobus ABE et AKASAWA (1954), オオヤマレンゲM. sieboldii ssp. japonica UEDA (1980)だけである.

- 著者

- 原 善

- 出版者

- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター

- 雑誌

- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.21-31, 2018

<p>三浦哲郎の『ユタとふしぎな仲間たち』は彼にとって唯一の児童を読者対象として描いた児童文学であり、一見彼の文学系譜の中からは浮いて見えてしまうが、彼には大人向けに書いた文学作品にも同じく座敷童子をモチーフにした作品がいくつかあり、紛れもなく彼の作品系譜に位置づくものである。それどころか、なぜ彼が座敷童子に関心を持ち続けたかと言えば、そこには彼の生い立ちや家族の血の歴史が大きく影を落としているのであり、『忍ぶ川』『白夜を旅する人々』などと繋がる、むしろ三浦文学の主流に位置づく作品なのである。そこに、近代作家が民話をアダプトしていく中で、伝統とは別に作家個人の独自の主題が入りこむ典型的な在りようを見ることができる。そして「座敷童子異聞」という後続の作品を参照すれば、むしろ『ユタとふしぎな仲間たち』は先に位置づけた座敷童子系譜の中からは浮き上がる、それこそ〈異聞〉としての独自性が見えてくるはずなのである。</p>

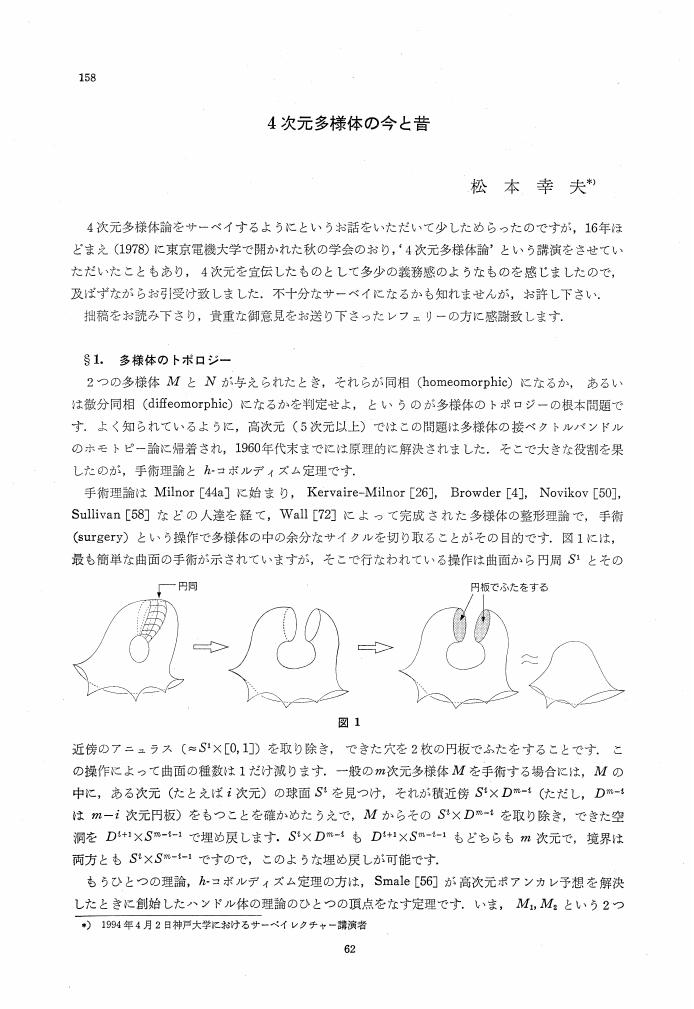

2 0 0 0 OA 4次元多様体の今と昔

- 著者

- 松本 幸夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.158-175, 1995-05-15 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 80

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1920年01月13日, 1920-01-13

- 巻号頁・発行日

- 1945

2 0 0 0 IR 『源平闘諍録』における義経像

- 著者

- 畠中 愛美 HATANAKA Manami

- 出版者

- 名古屋大学国語国文学会

- 雑誌

- 名古屋大学国語国文学 (ISSN:04694767)

- 巻号頁・発行日

- no.113, pp.27-42, 2020-11-10

読み本系『平家物語』の一本『源平闘諍録』における源義経像について、まず従来指摘されている源頼朝・梶原景時との関係性による加筆・改変を確認した。その上で、巻八之下「一の谷・生田の森合戦の事」に見られる義経と季重の描写から、義経が他者と対立することを避ける人物として描かれているとし、兄弟関係から離れた箇所にも義経像にエ夫が見られることを指摘した。

2 0 0 0 IR 趙五娘から秦香蓮 : 開放後の戯曲改革

- 著者

- 及川 純子

- 出版者

- 慶應義塾大学藝文学会

- 雑誌

- 藝文研究 (ISSN:04351630)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, pp.170(125)-185(110), 2007-06

解放後の新ヒロイン登場の経緯包公と秦香蓮および趙五娘

2 0 0 0 OA 線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍との鑑別が困難であった線毛を有する肺粘表皮癌の1例

- 著者

- 宮原 隆成 赤羽 順平 村元 美帆 山中 美和 上原 魁 上原 剛 山田 響子 横関 万里

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.392-397, 2020-09-25 (Released:2020-10-16)

- 参考文献数

- 15

背景.線毛を有する腫瘍は一般に良性とされている.症例.33歳男性.当院人間ドック胸部CTにて,右上葉に9 mm大の結節影を指摘された.胸部CTでの経過観察15か月後,腫瘍径は変わらなかったが,気管支鏡検査を行った.線毛を有する気管支上皮を認め,基底細胞様細胞が増生し乳頭状構造を形成していた.線毛性粘液結節性乳頭状腫瘍が疑われ,人間ドック33か月後,胸腔鏡補助下右肺S3区域切除が施行された.切除標本における免疫染色では粘表皮癌との鑑別も困難であったため,粘表皮癌に特有のMAML2遺伝子検索を行い,遺伝子異常を認めたため,粘表皮癌と診断した.結語.亜型が存在する腫瘍では時に診断が困難である.免疫染色のみならず遺伝子検査の併用が診断に有用である.

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1946年02月28日, 1946-02-28

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1942年06月13日, 1942-06-13

2 0 0 0 OA 河竹黙阿弥作『双蝶色成曙』をめぐって ──「お竹大日如来」の歌舞伎化──

- 著者

- 神林 尚子

- 出版者

- 鶴見大学

- 雑誌

- 鶴見大学紀要. 第1部, 日本語・日本文学編 = The bulletin of Tsurumi University. Pt. 1, Studies in Japanese language and literature (ISSN:18826970)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.85-111, 2022-03

2 0 0 0 Javaバイトコードをデコンパイルするための効果的なアルゴリズム

- 著者

- 丸山 冬彦 小川 宏高 松岡 聡

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.10, pp.39-50, 1999-12-15

- 被引用文献数

- 1 1

機械語命令列から同じ意味のソースプログラムを復元するデコンパイルという技術は古くから知られており 主に リバースエンジニアリングのための手段の一つとして利用されてきた.実際に Javaとそのバイトコードに関しても いくつかの処理系が提案されているが これまで提供されてきた処理系では Java言語には無いgotoを挿入するなど Java言語の文法を逸脱した結果を出力することがある.また デコンパイルのアルゴリズムがアドホックで 応用の利かないものであるため 我々のOpenJITコンパイラが要求するような 任意のバイトコードから正しいソース構造を復元するでコンパイラフロントエンドとして用いることができない.そこで 我々はJavaバイトコードから適切なJava言語の制御構造を復元するための効果的なアルゴリズムを新しく考案した.アルゴリズムの基本となる考え方は メソッドのコントロールフローグラフに対するドミネータツリーを用いるものである.これはブロック構造が完全な入れ子になる言語の場合 制御構造を表す任意のプログラム片はドミネータツリーにおいて ただ一つのサブツリーをなすという性質に基づいている.この一般性により アルゴリズムはJava以外の言語に適用することも可能である.OpenJITでの予備的な実装による評価では 他のデコンパイラが制御構造の復元に失敗するプログラムであっても 我々のアルゴリズムは適切にそれを復元し かつ 実行速度は同程度であることを示した.The technique called decompilation that reads sequences of machine code and generates the corresponding source program has been known for some time, and utilized primarily for reverse-engineering. For Java and its bytecode, although there have been several proposals of decompilers, most generate outputs that are inappropriately extend the Java language, such as insertion of gotos not present in Java. Moreover, the decompilation algorithms are somewhat ad-hoc and difficult to extend of verify its applicability, which is a hindrance to out OpenJIT compiler which requires a decompiler frontend to recover the correct source structure from arbitrary bytecode. Instead, we have devised a new and effective algorithm for decompilation, with emphasis on properly recovering control structures. The key idea is to base the algorithm around the dominator tree of the control flow graph of a method. This is based on the observation that, for a properly-nested block-structured language, each part of program representing a control structure corresponds to just a single subtree in the dominator tree. As such, the algorithm is general enough to be applied to other languages besides Java. The evaluation of our preliminary implementation in OpenJIT shows that our algorithm properly recovers control structures where other existing decompilers fail, and with relatively equivalent execution speeds.

2 0 0 0 IR 対象関係組み替え過程としての「ひきこもり」と〈回復〉 : 当事者の語りと支援実践から

- 著者

- 原 未来

- 出版者

- エイデル研究所

- 雑誌

- 生活指導研究 (ISSN:09103651)

- 巻号頁・発行日

- no.29, pp.175-193, 2012

「ひきこもり」が高い社会的関心を集めて10年余りが経つ。犯罪リスクとして社会問題化した「ひきこもり」は、その後、若者問題、家族問題、精神医療問題など、様々な問題として語られてきた。さらに2000年代半ばからは、「ニート」概念と一部混同されながら就労問題としての捉えられ方を強固にしている(工藤2008)。「ひきこもり」やその〈回復〉のあり方は、就労や対人関係の獲得など外部の指標によって把握されるようになり、当事者にとっての主観的な経験として「ひきこもり」を捉える視点はそぎ落とされていった。 こうした動向に警鐘を鳴らしたのが石川良子である。石川(2007)によれば、「ひきこもり」当事者は生きることや働くことの意味、自分白身の存在を徹底して問うており、それはA.ギデンズがいうところの存在論的不安の感覚に結びついているという。ギデンズ(1991=2005)は、絶対的な拠り所となる権威や外的基準が減退する後期近代にあっては、すべての者に、自己物語を再帰的に作り上げ独力で自らの人生を意味づけていくことが求められていると述べる。「何をすべきか?どう振舞うべきか?誰になるべきか?」といった実存的問題に、「無意識や実践的意識のレベルで『答え』をもっている」ことが存在論的安心につながり、逆にそれに「答え」を与えられず、実存的問題を意識せざるを得ない状態にあることが存在論的不安を引き起こす。石川は、「ひきこもり」を、実存的問題を問わざるを得ず、存在論的不安の渦中にある状態として捉えた。そして、社会参加という外部の次元に回収されない、存在論的安心の確保という〈回復〉目標を提起している。それは、生きることへの覚悟をもつこと、生きることや働くことの意味についての"納得"を手に入れることだと説明される。就労しない(できない)という外部の指標から「ひきこもり」を捉えようとする動向へのアンチテーゼとして、石川は、当事者の内部で起きていることに光を当て、「ひきこもり」とその〈回復〉を論じる際の中核に当事者の経験や葛藤感覚を位置づけたのである。 しかし、当事者の経験に注目するとした石川においても、当事者の葛藤それ自体についての十分な検討はなされたとは言い難い。当事者の葛藤を実存的問題への対峙としてひとくくりに捉えているため、葛藤の内容・構造への詳細な洞察を持ちえないからだ。たとえば、「普通」とオルタナティブな生き方との間で逡巡する当事者の様子が随所に描かれているものの、その葛藤がもつ構造は明らかにされず、葛藤に"納得"を見出していく変容プロセスも―それを石川は〈回復〉としているのだが―明確にされていない。当事者の主観的経験から「ひきこもり」を明らかにしようとするならば、より当事者の葛藤そのものに着目できる理論枠組みから分析する必要があろう。 そこで、本稿では対象関係論を手がかりに考察を試みる。対象関係論は外界に実在する外的な対象だけでなく、個人の精神内界に形成される内的対象との間で発展する内的対象関係を重視する理論である。これまで、不登校をきっかけに学校とは何か、自分とは何かという根源的な問いに苦悩しつつも新たな自己を形成していく子ども・青年を理解する際に用いられてきた(横湯2002)。それら不登校研究で明らかにされてきた知見と「ひきこもり」の者たちの語りや状態には一定の重なりが見られており、「ひきこもり」当事者の葛藤や揺れ、さらにはその変容を、内的対象関係に着目し分析することは、かれらのかかえる葛藤についての理解を深めることにつながると考えられる。当事者の主観的経験を軽視してきた従来の「ひきこもり」議論に対する石川の問題意識を踏襲しつつ、対象関係論を手がかりに、より当事者の葛藤感覚に焦点化し「ひきこもり」とその〈回復〉を同定しなおすことが本稿の目的である。 また、上記課題を明らかにすることによって、「ひきこもり」支援実践への視座を引き出したい。近年展開されている支援政策の多くは、民間支援団体への委託・連携によっておこなわれており、今や民間支援者は「ひきこもり」支援の中核的担い手となっている。しかし、その支援実態は団体によって様々であり、就労問題としての「ひきこもり」論が大勢を占めるなかで支援のあり方が規定されてきた面も否めない。「ひきこもり」とその〈回復〉を当事者の経験や葛藤から捉えなおしたとき、支援現場においてどのような支援の可能性が考えられるのか、その方向性に言及したい。 以下では、まず1節で本稿における対象について示す。その上で、2節では当事者のかかえる葛藤を整理し、対象関係論的視点からの分析を試みたい。対象関係組み替え過程としての「ひきこもり」を描き出し、石川の述べた存在論的不安との重なりにも言及する。続く3節では、「ひきこもり」からの〈回復〉について論じる。〈回復〉に際して重要となるものを提示し、実際の支援現場において〈回復〉がどのような過程として生じうるのか検討をおこなう。本稿を通じて、当事者の経験や葛藤から「ひきこもり」とその〈回復〉過程を捉えなおし、「ひきこもり」支援に際してのパースペクティブをひらきたい。

- 著者

- 土屋 誠美 畑 攻 小野里 真弓

- 出版者

- 社団法人日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号

- 巻号頁・発行日

- no.52, 2001-08-10

2 0 0 0 西武ドームの照明設備

- 著者

- 城内 忠志 田中 哲治 石崎 勝司

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会雑誌

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.12, pp.922-925, 1999

2 0 0 0 OA 術前栄養指標に基づいた後期高齢者膵癌切除例の周術期成績

- 著者

- 森川 孝則 石田 晶玄 水間 正道 有明 恭平 川口 桂 益田 邦洋 大塚 英郎 中川 圭 亀井 尚 海野 倫明

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.30-36, 2022 (Released:2022-03-15)

- 参考文献数

- 16

[目的]術前栄養学的指標の高齢者膵癌切除例の術後成績への影響について後方視的に検討した. [対象・方法]対象は2007年1月~2020年6月に切除術を行った膵癌症例549例, うち75歳以上の後期高齢者は122例であった. 栄養指標として小野寺のprognostic nutritional index (PNI) およびCONUT値を用いた. [結果]非後期高齢者と比較すると後期高齢者は, 高血圧併存例, 術前化学療法非施行例が有意に多く, PNIが有意に低値であった. 反面, 外科治療として膵尾側切除が多く, 門脈合併切除率, 手術時間, 出血量が有意に低値であった. 術後肺炎は後期高齢者が有意に多く, 全生存率も有意に低値であったが, 無再発生存率では差はなかった. 後期高齢者群のみで検討すると, PNIおよびCONUT値にて栄養障害を示す症例は, 在院死亡の危険因子であった. [結語]後期高齢者膵癌の外科治療は, 手術侵襲が軽減され, 安全に行われていた. しかし術前の栄養障害は在院死亡の危険因子であり, 栄養不良例は対策を講ずる必要がある.