2 0 0 0 OA 札幌鉱山監督局管内鉱区一覧

- 出版者

- 札幌鉱山監督局

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和15年7月1日現在, 1942

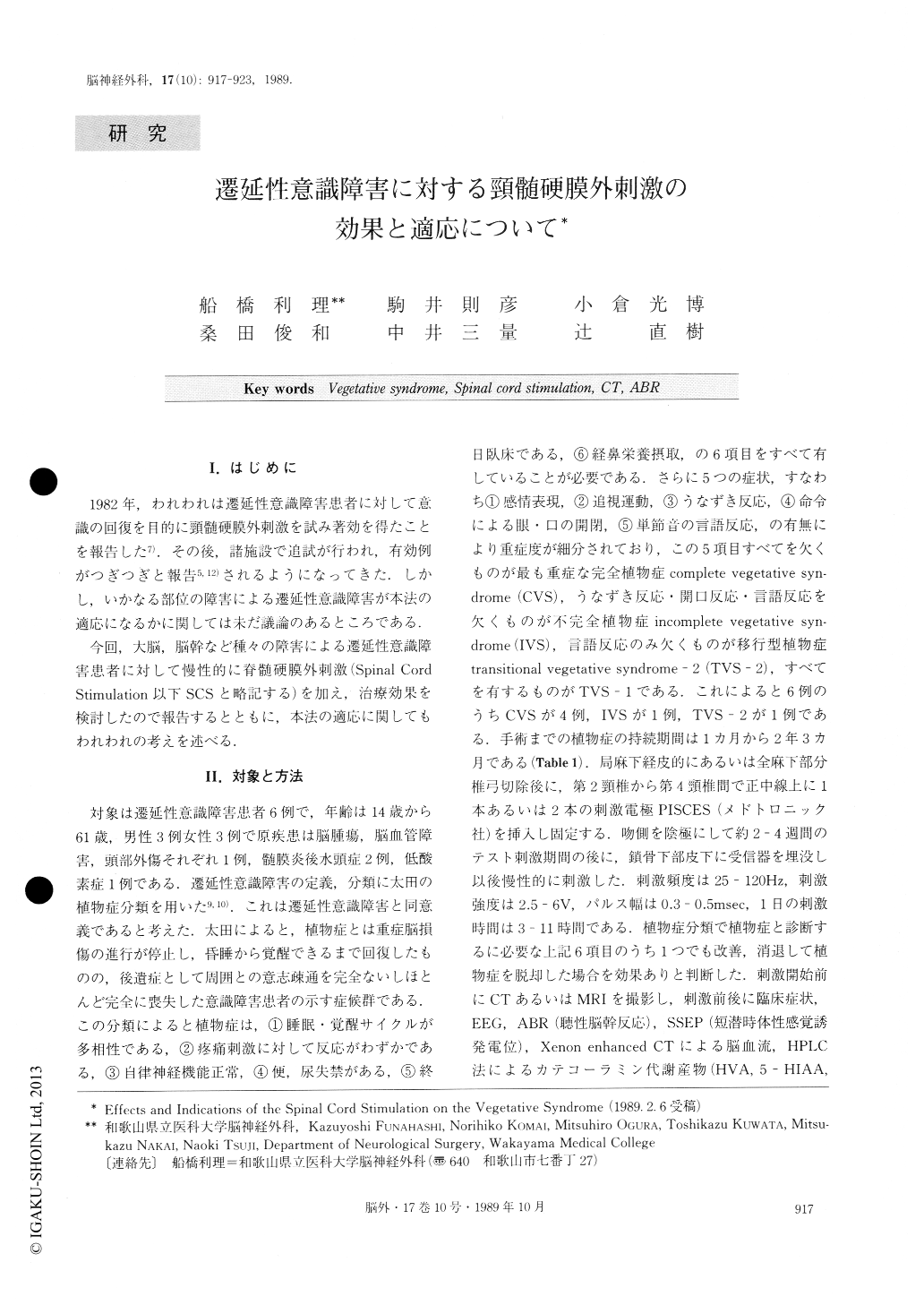

2 0 0 0 遷延性意識障害に対する頸髄硬膜外刺激の効果と適応について

- 著者

- 船橋 利理 駒井 則彦 小倉 光博 桑田 俊和 中井 三量 辻 直樹

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- Neurological Surgery 脳神経外科 (ISSN:03012603)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.10, pp.917-923, 1989-10-10

I.はじめに 1982年,われわれは遷延性意識障害患者に対して意識の回復を目的に頸髄硬膜外刺激を試み著効を得たことを報告した7).その後,諸施設で追試が行われ,有効例がつぎつぎと報告5,12)されるようになってきた.しかし,いかなる部位の障害による遷延性意識障害が本法の適応になるかに関しては未だ議論のあるところである. 今回,大脳,脳幹など種々の障害による遷延性意識障害患者に対して慢性的に脊髄硬膜外刺激(Spinal CordStimulation以下SCSと略記する)を加え,治療効果を検討したので報告するとともに,本法の適応に関してもわれわれの考えを述べる.

2 0 0 0 OA 遷延性意識障害患者の栄養状態と簡易栄養評価指標の検討

- 著者

- 日高 紀久江 紙屋 克子 増田 元香

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.361-367, 2006-05-25 (Released:2011-03-02)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 5 3

目的: 経管栄養を行っている遷延性意識障害患者 (以後, 意識障害患者と略す) の栄養状態の評価を行い, また在宅や高齢者施設等で簡易に評価可能な栄養評価指標について検討した. 方法: 意識障害患者46名を対象に1) 身体計測, 2) 血液検査, 3) 安静時代謝量から栄養評価を実施し, また栄養状態と関連があると思われる臨床症状と身体計測・血液検査値との関連から評価指標を検討した. 結果: 意識障害患者の平均年齢は76.3±14.3歳であり, 脳梗塞を原因とする患者が最も多かった. 身体計測値においては, 健常者の同性・同年齢の値を標準値として相対値で表した上腕三頭筋皮下脂肪厚 (%TSF) は平均 (Mean±SD) 105.7±39.8であったものの, 上腕筋周囲長 (%AMC), 下腿周囲長 (%CC) は各87.5±11.5, 73.6±9.4であった. 血液検査では, 血清アルブミン (Alb) の平均は3.3±0.5g/dlであり, 46名中35名 (76.1%) は3.5g/dl以下であった. また臨床症状では, 眼瞼結膜が蒼白な患者の血色素量 (Hb)・ヘマトクリット (Ht) の平均は各9.9±2.1g/dl (p<0.01), Ht=29.3±6.6% (p<0.01) であり, さらにAlbも蒼白のない患者に比較して有意に低値であった (p<0.05). 考察: これまで意識障害患者の過剰栄養が留意されてきたが, 本研究ではAlbが3.5g/dl以下であるたんぱく・エネルギー栄養不良 (PEM) のリスク者が多く, 過剰栄養よりむしろ低栄養が問題であることが明らかになった. したがって安静時代謝量の測定や身体・精神機能, 合併症の併発等を考慮しながら定期的に栄養評価を実施し, カロリー調整を行う必要がある. また, 眼瞼結膜はHb・Ht, Albの低下に関連していたことから, 栄養評価指標の一項目となり得る可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 本草図譜

- 著者

- 岩崎常正<岩崎潅園>//著

- 巻号頁・発行日

- vol.第2冊 巻17湿草類5,

2 0 0 0 OA <論文>租税検査の法的性格 : 新井隆一教授の批判に対する反論を中心として

- 著者

- 増田 英敏

- 出版者

- 拓殖大学

- 雑誌

- 経営経理研究 (ISSN:02878836)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.19-31, 1999-12-22

本稿は, 拙著『納税者の権利保護の法理』(成文堂, 1997年刊)の記述内容に関する新井隆一教授(前租税法学会理事長・1999年9月現在理事長)の専門誌『税研』誌上の批判に対して, 反論を加える形で租税調査の法的性格を再検討したものである。租税調査は, 処罰が存在する間接強制調査であることを確認し, であるからこそ調査手続を法的に整備する必要があることを, 本稿は問題提起するものである。租税調査をめぐる納税者と租税行政庁の紛争は後を絶たない。その理由は, 調査手続規定があまりにも抽象的で, 手続規定がないに等しいところに存在する。間接強制を伴う任意調査であるとの性格付けは, 通説として学界において受入れられてきたが, 間接強制という点ではなく任意調査であるという点が強調されてきたところに, 法的整備が遅々として進むことがない原因のひとつがあると筆者は考える。間接強制調査であるから, 納税者の権利は厚く擁護されなければならないことを主張することを本稿執筆の背景としながら, 改めて租税調査の法的性格を確認することを本稿の目的としている。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1767, pp.68-73, 2014-11-24

ネットとリアルを意識せず、コミュニケーションを伴って簡単に利用できる"使える"スマホ決済。LINEは今回、その新たな体験をさらに分かりやすく伝えるため独自サービスも開発した。LINE TAXIとLINE WOWだ。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経レストラン (ISSN:09147845)

- 巻号頁・発行日

- no.276, pp.11-13, 1999-09

広島市で和食居酒屋「JAPANESE DINER & BAR 茶茶」など9店舗を展開するア・ルーム・ウィズ・ア・ビュウ(広島市,貞廣一鑑社長)が7月12日に出店した新業態。店名にある「ポジティブ イーティング」とは,「和食,洋食といった従来の枠にとらわれない,先進的な人達の食生活スタイル」を表す,貞廣社長による造語。

2 0 0 0 デドメナ/オプティカ/カトプトリカ

- 著者

- [エウクレイデス著] 斎藤憲 高橋憲一訳・解説

- 出版者

- 東京大学出版会

- 巻号頁・発行日

- 2010

2 0 0 0 OA 実世界インタフェースの新たな展開 : 1.アーキテクチャとインタラクションデザイン

「アーキテクチャ」という言葉は,建築やコンピュータのハード・ソフトの組織的な構造だけでなく,人の振舞いや相互行為のパターンにかかわる条件や環境の設計まで指すようになりつつある.インターネットには位置情報や写真といった実世界の情報が多く共有されそうした情報の即時性も高まるにつれ,建築・情報環境・社会秩序の「複数のアーキテクチャ」が重なりあう度合いはより一層高まるだろう.本稿ではそうしたアーキテクチャを実空間と情報空間からなる複合的なシステムと捉え,複合システムとして設計された都市計画や情報システムの事例を紹介し,そのようなシステムにおけるインタラクションデザインの課題および取り組みについて述べる.

- 著者

- 明照 博章 Hiroaki Myosho 松山大学法学部 Matsuyama University College of Law

- 出版者

- 松山大学

- 雑誌

- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.331-346, 2005-04-01

2 0 0 0 OA 俯瞰視点と他者視点を統合して対話的コミュニケーション能力を育成する学習環境の開発

本研究では、多様な人々が関わる問題解決場面における効果的な対話的コミュニケーションスキルを育成する学習環境の開発を最終目的とする。その教育方法としてのロールプレイをより効果的に実施するため、演技全体を見渡す俯瞰視点だけではなく、特定のアクターの視点(他者視点)から対話的コミュニケーションを振り返り、吟味できる3次元リフレクション支援システムを開発した。また、その教育方法を教師教育の授業実践において検討・開発した。授業実践を通して、他者視点と俯瞰視点を往還する中で、他者視点があったほうが、各立場を意識しリフレクションが促され、対話的コミュニケーションを深く検討できるようになることが見いだされた。

2 0 0 0 OA Diffraction of Cathode Rays by Mica

- 著者

- Seishi KIKUCHI

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Imperial Academy (ISSN:03699846)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.6, pp.271-274, 1928 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 38

2 0 0 0 OA Louis Kaplow の人間資本論についての覚書

- 著者

- 小塚 真啓

- 出版者

- 日本税務研究センター = Japan Tax Research Institute

- 雑誌

- 税研 = Zeiken (ISSN:09119078)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.92-98, 2012-11-20

2 0 0 0 築50年以上経過した住宅における移動方法調査を実施して

- 著者

- 田村 浩司 小谷 結花

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.E3P2212-E3P2212, 2009

【はじめに】<BR>住み慣れた地域・環境で暮らし続けることは地域リハビリテーションの真髄であり、今後も我々は地域住民の暮らしを守る役割を担う.当地域には築50年を経過した農家づくりの住宅(以下古民家)が多く存在する.この古民家の特徴は「ふすまで区切られた部屋」「廊下がない」「玄関に敷居がある」「あがり框の段差が高い」などが上げられる.そのため、要介護者の玄関の出入りや屋内移動には住宅改修等の検討が必要となりやすい.さらに「住宅の間取りがほぼ一定」という特徴があることから、古民家に居住の要介護者の移動方法を把握することで、新たに移動方法の検討が必要とされるケースに対応しやすくなるのではと考え今回の調査を実施した.<BR><BR>【方法】<BR>調査対象は現在、訪問リハビリテーション実施者44名中、古民家にお住まいの方18名を対象に調査を行なった.年齢は57歳~90歳、平均75.5歳.性別は男性10名、女性9名.疾患別内訳は、脳血管疾患12名、変形性関節疾患2名、神経難病2名、その他2名であった.日常生活自立度はJランク1名、Aランク8名、Bランク6名、Cランク3名であった.調査項目は1.築年数2.増改築歴3.屋内での移動方法4.屋内外の出入り方法とした.各対象者には今回の調査の目的を説明し同意を得ている.<BR><BR>【結果】<BR>築年数は50年~130年.どの対象者も30年~40年前に増改築を実施しており、台所・浴室・トイレを増改築されていた.屋内での移動方法は車椅子移動3名、自立歩行(歩行補助具使用含む)9名、介助歩行(監視含む)4名、ベッド上2名であった.そのうち屋内移動用手すり使用者は自立歩行群で2名、介助歩行群で1名であった.屋内外の出入り方法は車椅子でスロープ使用者が4名、車椅子で段差解消機使用者が1名、歩行が13名であった.歩行で出入り群13名の内、手すりなしで自立が6名、手すりを利用し自立が2名、要監視・要介助が5名であった.その内、段差を低くするための踏み台設置者は、手すりなしで2名、要監視・要介助で1名であった.<BR><BR>【考察】<BR>屋内移動・屋内外の出入りにおいて手すりの使用例が比較的少なかった.屋内移動において、襖で区切られた部屋では手すりを設置しづらいことも考えられるが、壁や家具などのつたい歩き・柱や家具などにつかまる段差昇降といった方法が実施されていた.屋内外の出入りについても2段ある上がり框の昇降を柱や下駄箱を利用するという方法が多くみられた.車椅子用スロープの利用はいずれも玄関内までに2段階のスロープ利用が必要であったのが特徴的であり、車椅子での移動にはスロープ設置などの改修は必須であるという結果を得た.今後、入院から在宅への移動方法の検討を行なう際、対象者の住宅が古民家であってもできるだけ住み慣れた環境下での移動方法を心がけていくために、まず家具や柱など今ある住環境の利用も十分に考慮すべきである.

2 0 0 0 IR SARSとマラリア:感染症と経済学

- 著者

- 山形 辰史 Yamagata Tatsufumi

- 出版者

- 日本評論社

- 雑誌

- 経済セミナー

- 巻号頁・発行日

- vol.593, pp.42-43, 2004-06

近年、感染症が注目を集めている。一昨年の冬は東アジアでSARS(重症急性呼吸器症候群)が流行した。SARSは新型肺炎とも呼ばれ、中国および香港を中心に感染が広がった。日本にはSARSに感染した台湾人男性が数日間滞在したことから、この男性の訪問先が善後策に追われたことが記憶に新しい。この冬も再流行が懸念されたのであるが、対策が進んだためか、感染は中国で4人が確認されるに止まっているようである。(以下略)

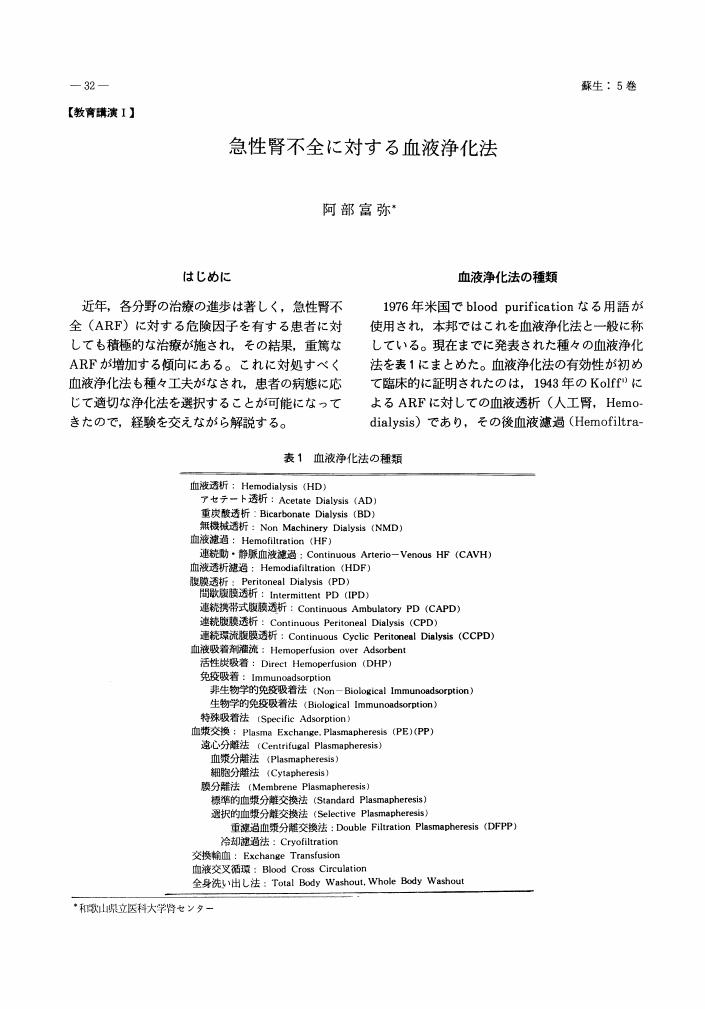

2 0 0 0 OA 急性腎不全に対する血液浄化法

- 著者

- 阿部 富弥

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.32-38, 1987-04-25 (Released:2010-06-08)

- 参考文献数

- 18

- 著者

- 高橋 一男 堀田 泰司 芦沢 真五 北村 友人 黒田 一雄 廣里 恭史 小幡 浩司 新田 功 太田 浩 関山 健 花田 真吾 小早川 裕子 田中 祐輔

- 出版者

- 東洋大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2017-04-01

平成29年度の研究はNAFSA年次大会(アメリカ)、EAIE年次大会(スペイン)、第6回APEC高等教育協力会議(ロシア)、AIEC年次大会(オーストラリア)、CBIE(カナダ)、APAIE(シンガポール)などに出席し、UMAPを中心としたアジア太平洋地域における学生交流に関する発表を行うとともに、国際会議・大会に出席している政府関係者及び、大学関係者に対するヒアリングを行い、国の政策と大学の国際戦略の関係について分析を行った。その中でも、特に英語圏であるカナダとアメリカが、UMAPへの参加を表明するなど、学生交流に関する新たな関心と問題意識が生まれていることが確認できた。8月18、19日にはUMAP国際事務局を担当する東洋大学、留学生教育学会と連携し、カナダ、アメリカ、オーストラリアから学生交流に関する専門家を招聘し、国際フォーラムとワークショップを開催した。アジア太平洋諸国の大学がどのような大学間連携を模索しているか、というニーズ調査を推進するための意見交換をおこなった。また、オーストラリア、カナダ、米国など発足当初のUMAPには参加していた英語圏諸国から関係機関の代表に参加を得て、今後、これらの国からUMAPへの参加を得ていくための課題検証について意見交換をおこなった。本フォーラムとワークショップには国内外の大学教員、大学職員、政府関係者等の150人を超える参加を得られた。2月15日、19日、3月26日にUMAPタスクフォース会議を開催し、本科研メンバーと各国国内委員会の代表が意見交換を行った。その中で、UMAPに実際に係る専門家に対し行ったSWOT分析や、日本国内のUMAP参加大学、非参加大学に対するUMAPに関するアンケート調査の分析を行い、今後のUMAPプログラムの発展に寄与するいくつかのアクションプランが提言された。

2 0 0 0 OA 日本の学士課程における英語による学位プログラムの発展と可能性

- 著者

- 堀内 喜代美

- 出版者

- 日本国際教育学会

- 雑誌

- 国際教育 (ISSN:09185364)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.35-54, 2016 (Released:2019-01-31)

- 参考文献数

- 26

2 0 0 0 OA オウム真理教の捉え方

- 著者

- 島 岩

- 出版者

- 北陸宗教文化研究会

- 雑誌

- 北陸宗教文化 (ISSN:09154078)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.305-327, 2001-03-01

金沢大学文学部比較文化学