1 0 0 0 OA アメリカカブトエビ耐久卵にみられるタンパク質

- 著者

- 諸富 勝成 村上 香 長島 孝行

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.49-53, 2004 (Released:2004-05-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

Triops longicaudatus, a small aquatic crustacean inhabiting the paddy fields of Japan, has eggs that can undergo diapause and survive under dry conditions for several decades. In this study, diapause eggs were embedded in resin and thin sections were observed under light microscopy. Observations revealed that there were abundant yolk granules, or many nuclei, in a diapause egg. Diapause eggs, post-diapause eggs and eggs just after oviposition were homogenized in their groups and the residual material was removed by centrifugation. The samples were analyzed for proteins using two-dimensional gel electrophoresis (2D-GE). The protein spots were visualized by silver staining, and revealed that there were more than 1,400 spots in a diapause egg, and two protein spots (26 kDa, 4.7 isoelectric point) appeared specifically in diapause eggs. It is suggested that these proteins have some relationship with long diapause. The proteins differ from a small heat-shock/α-crystallinprotein (p26) of Artemia franciscana.

1 0 0 0 OA 有機ELデバイスとディスプレイへの応用技術

- 著者

- 柴田 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.264, 2005 (Released:2005-11-28)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- 八木 浩司 山崎 孝成 渥美 賢拓

- 出版者

- 公益社団法人 日本地すべり学会

- 雑誌

- 日本地すべり学会誌 (ISSN:13483986)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.294-306, 2007 (Released:2007-08-03)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 10 23

2004年新潟県中越地震にともなって発生した地すべり・崩壊の発生場の地形・地質・土質的特徴を地形図, GISならびに土質試験・安定解析を用いて検討した。その結果, 以下のことが明らかとなった。1. 2004年新潟県中越地震による地すべり (深層すべり) は, 芋川や塩谷川流域の梶金向斜沿いの地域に集中して発生した。それらは, 旧期の地すべり地形の一部が再活動したものである。これには, 魚沼丘陵を開析する河谷に沿った30°程度の急な谷壁斜面の発達が関わっていることが示唆された。2. 大規模な地すべりによる地形変位量を地震前後のDEM (数値地形モデル) から算出した。滑落崖付近での陥没, 移動体による旧河道の埋積, 旧地表面に対する乗り上がり・隆起が捉えられたほか, 移動体から受ける側圧で発生した河床の隆起も認められた。特に大日岳北側 (塩谷神沢川最上流部) では, 上下変動量がともに最大で40m以上の規模で発生した。3. 崩壊は, その6割以上が45°以上の急斜面で発生している。4. 地すべりの大半は層すべり型でその発生場での元斜面勾配は, 13-26°の範囲で, そのモードは21-26°である。そのうちモードは, 東北日本内弧・新第三系堆積岩地域のそれに比べ数度程度大きいことから, 地震動なしには地すべりが発生しにくい土質条件下にあった。5. リングせん断試験および原位置一面せん断試験によるすべり面のせん断強度は, 砂岩と泥岩の層界にすべり面が形成されている場合, 完全軟化強度c'=0kPa, φ'=35°, 残留強度はcr'=0kPa, φr'=30°の値を示し, 泥岩・シルト岩のすべり面では完全軟化強度c'=0~10kPa, φ'=30°, 残留強度はcr'=10kPa, φr'=20°の値が得られた。既報告の第三紀層すべり面の平均残留強度値 (眞弓ほか, 2003) と比較した場合, シルト岩のすべり面は10°程度大きな値である。

- 著者

- Shuji Yamano

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF OVA RESEARCH

- 雑誌

- Journal of Mammalian Ova Research (ISSN:13417738)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.177-184, 2004 (Released:2004-12-25)

- 参考文献数

- 15

本稿では現代の生命倫理学の原則ならびに胚の倫理学的地位について解説した.現代の生命倫理学はベルモント報告書に報告された三つの原則に基づいており,この諸原則は人格の尊重,善行,公正からなっている.この中では人格の尊重がもっとも重要で,優先される.原則同士がコンフリクトするような事例に遭遇した場合,最優先権をある原則に与える必要がある.しかし,どのようにしてひとつの原則を最優先権あるものとして選択するかはいまだに解決されていない問題である.一方,胎児の倫理学的地位を考えた場合,最も重要なことはいつ胚や胎児が人格性を持つかということである.カトリックは受精した瞬間から胚を人格とみなすと1974年に宣言している.しかし,多くの生命倫理学者は自律的な行為者とは,自分の個人的な目的を熟慮でき,その熟慮の結果に従って行動できる人と考えている.この考えに従うと人工妊娠中絶を認めるのみ留まらず,嬰児殺しまで許容することになる.本稿の後半では胎児の倫理学的地位について説明する.

1 0 0 0 OA わが国の大学における論文生産とその引用状況

- 著者

- 根岸 正光 西澤 正己 孫 媛 山下 泰弘

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.7, pp.575-592, 2000 (Released:2001-04-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

米国ISI製作の引用統計データベース“National Citation Report (NCR) for Japan”を用いて,わが国の大学,大学共同利用機関における論文数とこれらに対する引用数の状況を調査・分析した。1981年から1997年6月までの日本の著者による論文は853,323件,うち大学関係者によるものは58,472件であった。国立大学は論文数,引用数とも70%以上のシェアを持ち,論文当たりの引用数でも比較的高い値を実現している。このほか,個別の大学・機関別の統計,高引用度の論文の統計等を示して,分析を加え,こうしたビブリオメトリックス的調査研究の課題と重要性を論じる。

- 著者

- 永田 恵里奈 江口 充

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.306-309, 2007 (Released:2007-04-03)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 異なるアユ系統間の冷水病感受性と免疫応答

- 著者

- 永井 崇裕 坂本 崇

- 出版者

- 日本魚病学会

- 雑誌

- 魚病研究 (ISSN:0388788X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.99-104, 2006 (Released:2007-05-11)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 8

冷水病感受性の低い海産交配系アユと高い累代系アユの交配系統を作出したところ, 冷水病菌に対する感受性は両系統の中間になり, この性質は遺伝する可能性が示された。これらのアユの免疫応答を比較するために, ホルマリン処理冷水病菌で浸漬免疫して有効性を検討した結果, ワクチン効果は認められるものの系統間でその効果に差は認められなかった。しかし, 冷水病菌のホルマリン死菌で免疫した際の抗体価は, 海産交配系が最も高く, これは冷水病低感受性と関連するかもしれない。

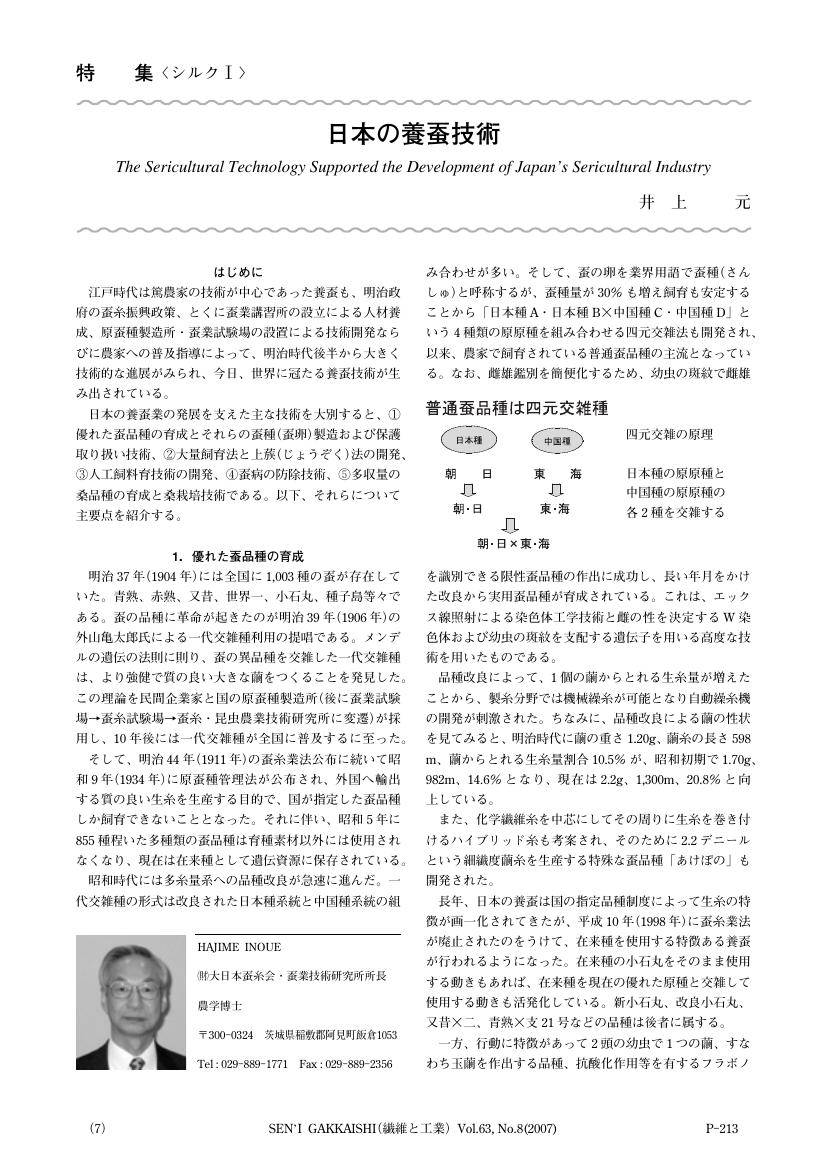

1 0 0 0 OA 日本の養蚕技術

- 著者

- 井上 元

- 出版者

- 社団法人 繊維学会

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.8, pp.P_213-P_217, 2007 (Released:2007-09-10)

- 著者

- ヨコタ=カーター 啓子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.7, pp.528-531, 2008 (Released:2008-10-01)

1 0 0 0 OA アイデンティティ・クライシス

- 著者

- 名和 小太郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.7, pp.532-533, 2008 (Released:2008-10-01)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 遺伝毒性試験

- 著者

- 羽倉 昌志

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.1, pp.57-61, 2007 (Released:2007-07-13)

- 参考文献数

- 9

遺伝毒性試験は,化学物質が細胞DNAの構造・機能に影響を与え,その結果,DNA損傷やDNA修復,突然変異や染色体異常を引き起こす性質(遺伝毒性)を有するか否かを調べる.医薬品開発に必要な遺伝毒性試験は3試験を基本とし,in vitro試験の細菌を用いる復帰突然変異試験と哺乳類細胞を用いる染色体異常試験あるいはマウスリンフォーマ試験の2試験,in vivo試験のげっ歯類を用いる染色体異常試験あるいは小核試験の1試験となっている.この中で2種類のin vitro試験は臨床第1相試験開始前までに,これら全ての試験は臨床第2相試験開始前までに評価終了する必要がある.医薬品候補化合物は,DNAに作用する制癌剤を除き,これら全ての遺伝毒性試験で陰性であることが基本であり,1試験でも陽性結果が得られた場合は,適切な遺伝毒性試験を追加実施し,遺伝毒性のリスクを評価する必要がある.

1 0 0 0 OA 小胞体ストレスからみた神経細胞傷害とその保護戦略

- 著者

- 石田 和慶 松本 美志也 平田 孝夫 坂部 武史

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.526-534, 2008-06-15 (Released:2008-08-13)

- 参考文献数

- 33

虚血に伴う神経細胞傷害に蛋白を成熟させる細胞内小器官である小胞体 (ER) が関与する. 虚血によるアミノ酸やglucoseの低下, ER内Ca2+ 低下は異常蛋白蓄積を生じ, ERストレスとなる. 蓄積した異常蛋白のrefoldingにER chaperone GRP78が使われ, ER膜上のキナーゼ (PERK, ATF6, IRE1) を活性化する. いずれもERストレスを改善する遺伝子 (grp78など) を転写するが, PERKはeIF2αのリン酸化によりmRNAの翻訳を抑制し, 蛋白合成を阻害する. 虚血耐性では, GRP78の発現亢進と本虚血後のeIF2αのリン酸化が生じにくく, 異常蛋白の修復が速く, 蛋白合成抑制が生じにくい. バルプロ酸などによるGRP78の増強, ERの保護は神経細胞保護につながる.

1 0 0 0 OA スギヒラタケに含まれる特徴的な長鎖脂肪酸について

- 著者

- 天倉 吉章 近藤 一成 穐山 浩 伊東 秀之 波多野 力 吉田 隆志 米谷 民雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.178-181, 2006-08-25 (Released:2008-08-04)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 10 11

キシメジ科スギヒラタケの化学成分に関する研究の一環として,本キノコ中のUV検出成分についてHPLC分析を行った.UV検出による主要ピークの1つを単離したところ,各種分光法の結果に基づき,共役トリエン構造を有するα-エレオステアリン酸であると同定した.α-エレオステアリン酸は,試験した他の8種の食用キノコからは検出されなかったため,スギヒラタケ特有の脂肪酸であることが示唆された.またスギヒラタケおよび他の食用キノコ中の遊離長鎖脂肪酸について,2-ニトロフェニルヒドラジドへ変換後,HPLC分析した.スギヒラタケの主要脂肪酸としてオレイン酸が検出され,α-エレオステアリン酸のほか,リノール酸,パルミチン酸,ステアリン酸などの飽和長鎖脂肪酸が検出された.

1 0 0 0 複雑で曖昧な人の動きの定量化技術

- 著者

- 寺田 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.6, pp.812-816, 2007-06-01 (Released:2007-09-01)

- 参考文献数

- 22

As well known, human sensing is useful for our life. But, the development of the human sensing system is not easy, because the shape and the movement of human are complicated and Indistinct; the environment of obtaining image is not always constant and so on. We have developed some methods of identifying individuals using facial image, counting passing people, observing of human behave and so on. In this paper, human sensing and its applications are introduced. In addition, examples of application are shown.

1 0 0 0 OA リスクアセスメントにおける遺伝毒性

- 著者

- 森田 健 石光 進 森川 馨

- 出版者

- 日本環境変異原学会

- 雑誌

- 環境変異原研究 (ISSN:09100865)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.47-56, 2005 (Released:2005-12-26)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 2

Global new perspectives on genotoxicity, i.e., threshold and germ cell mutagenicity, are summarized. On the aspect of threshold, proposal of a flow scheme toward risk assessment and standard setting for chemical carcinogens from European Academy, guideline on the limits of genotoxic impurities in pharmaceutical from the European Medicines Agency, and the concept of thresholds of toxicological concern (TTC) are introduced. On germ cell mutagenicity, health hazard classification criteria by a system of Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) and examples of classification by EU or Germany MAK Commission are also explained. These give major impacts to genotoxicity evaluation, risk assessment and hazard classification of chemicals.

1 0 0 0 OA Implementation of realtime STRAIGHT speech manipulation system: Report on its first implementation

- 著者

- Hideki Banno Hiroaki Hata Masanori Morise Toru Takahashi Toshio Irino Hideki Kawahara

- 出版者

- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.140-146, 2007 (Released:2007-05-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 11 28

A very high quality speech analysis, modification and synthesis system—STRAIGHT—has now been implemented in C language and operated in realtime. This article first provides a brief summary of STRAIGHT components and then introduces the underlying principles that enabled realtime operation. In STRAIGHT, the built-in extended pitch synchronous analysis, which does not require analysis window alignment, plays an important role in realtime implementation. A detailed description of the processing steps, which are based on the so-called “just-in-time” architecture, is presented. Further, discussions on other issues related to realtime implementation and performance measures are also provided. The software will be available to researchers upon request.

1 0 0 0 OA 遺伝毒性発がん物質の閾値:頂上征服への一途上

- 著者

- 福島 昭治 鰐渕 英機 森村 圭一朗 魏 民

- 出版者

- 特定非営利活動法人 化学生物総合管理学会

- 雑誌

- 化学生物総合管理 (ISSN:13499041)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.10-17, 2005 (Released:2006-03-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

遺伝毒性発がん物質には閾値がないという考え方が定説となっている。このことが正しいかどうかを解決することを意図し、新しい手法による発がん実験を行った。ヘテロサイクリックアミンおよびN-ニトロソ化合物のラット肝あるいは大腸発がんを前がん病変およびがん関連マーカーを指標として検討すると、いずれも発がん物質に反応しない量のあることが判明した。このことから、遺伝毒性発がん物質の発がん性には閾値、少なくとも実際的な閾値が存在すると結論される。

1 0 0 0 OA P450と発がん

- 著者

- 山崎 浩史 鎌滝 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.4, pp.208-212, 2002 (Released:2003-01-21)

- 参考文献数

- 19

ヒトのがんの大部分は環境中に存在する化学物質にその原因があると考えられるようになった.発がん物質の多くは不活性な物質であり,生体内で代謝的に活性化されてその作用を発揮することが知られている.しかし,代謝過程で不安定な中間代謝物の生成が見られ,これらの活性中間体がDNA等を攻撃することにより発がん性を示すことが観察されている.この反応に関与する薬物代謝酵素の中にチトクロムP450(総称をP450,各分子種をCYP)と呼ばれる一群の酵素がある.化学物質の発がん性と関係の深い変異原性を調べるバクテリア試験菌株に,ヒトP450を導入することで,実験動物ではなく,ヒトにおける代謝を調べると同時に,反応性に富む代謝中間体のDNA損傷性を高感度に検出できる系が樹立されている.動物のin vivoにおけるがん原性の作用発現におけるP450の役割を明らかにする目的で,CYP1A2,CYP1B1およびCYP2E1遺伝子のノックアウトマウスが作出された.これらのノックアウトマウスにおいては,典型的な発がん性物質を投与してもその発がん性が極めて劇的に低減することから,哺乳動物種におけるP450の役割がin vivoにおいて明らかとなった.ヒトのP450を実験動物に発現させた世界最初の例はヒト胎児に特異的に発現しているCYP3A7である.ヒト胎児に特異的に発現するP450であるCYP3A7を導入したトランスジェニックマウスは,ヒトの胎児に対する発がん性物質などの毒性の一部を推測するための強力な遺伝子改変動物となることが期待された.肝外臓器において,遺伝子改変の結果発現したCYP3A7は発がん性アフラトキシンを代謝的に活性化した.しかし,肝においては,マウス固有のCYP3A酵素の影響を受け,その役割は必ずしも明らかにすることはできなかった.P450の比較的ゆるやかな基質特異性を考慮し,宿主の対応するP450をノックアウトして,ヒトP450遺伝子を導入すると,優れたヒト型の遺伝子改変動物を用いた薬理学的研究のツールとなるであろう.

1 0 0 0 OA 化学物質の安全性評価におけるヒト由来試料の有用性 —ヒトS9を用いるAmes試験—

- 著者

- 羽倉 昌志 鈴木 聡 佐藤 哲男

- 出版者

- 日本環境変異原学会

- 雑誌

- 環境変異原研究 (ISSN:09100865)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.135-146, 2003 (Released:2005-08-19)

- 参考文献数

- 57

- 被引用文献数

- 3 4

Because of the recent advances in the acquisition of human materials for research in addition to the value in the evaluation of the mutagenicity in humans, the use of human S9 fractions in the Ames test is starting to attract attention. However, until recently, available data on the mutagenicity with human S9 fractions has been limited. We have thus accumulated a large and extensive body of data on the Ames test with human S9 fractions during the last 5 years. In this report, these data are reviewed, and the utility of the human S9 fractions in mutagenicity testing systems is discussed.

1 0 0 0 OA 文学館の「出版者的機能」に関する考察

- 著者

- 岡野 裕行

- 出版者

- 情報メディア学会

- 雑誌

- 情報メディア研究 (ISSN:13485857)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.21-38, 2006 (Released:2007-03-12)

- 参考文献数

- 51

一般に文学館の機能には,「図書館的機能」と「博物館的機能」の二つがあるとされている.だが,図録,館報,目録,復刻などの発行物があるように,文学館には第三の機能として「出版者的機能」も含まれていると考えられる.その中でも復刻は,研究者に新たな事実の発見を促し,通時的な事実の確認を可能とするために,日本近代文学研究において重要な資料となっている.日本近代文学館の図書と雑誌の復刻を調べたところ,累計で2,056冊の発行冊数となっていることを確認した.また,1967年から1985年までの間に,そのうちの95%が作製されていたことが判明した.1986年以降に復刻がほとんど作製されなくなった理由として,復刻を望まれる資料の払底,他の出版者の参入,著作権,原本の未入手,復刻技術の消散,資金不足があったと推測される.