- 著者

- 杉戸 信彦 松多 信尚 石黒 聡士 内田 主税 千田 良道 鈴木 康弘

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.157-176, 2015-04-25 (Released:2015-05-14)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 5 8

Spatial variations of hazards such as strong ground motion and tsunami inundation are a key element for obtaining a geographical understanding of natural disasters. However, detailed distribution of tsunami run-up heights for the devastating tsunami associated with the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake is not available. A GIS analysis of tsunami inundation areas is conducted from data collected by the Tsunami Damage Mapping Team and from post-tsunami 2-m mesh and 5-m mesh digital elevation models (DEM) after the Geospatial Information Authority of Japan, in order to produce the Tsunami Run-up Height Map, which includes polygon data of inundation areas with elevation data at each point. Horizontal shifts of orthophotos taken just after the tsunami are corrected using a Helmert transformation. The map covers Iwate Prefecture, Miyagi Prefecture, and the northern part of Fukushima Prefecture continuously at high resolutions, and reveals spatial variations of tsunami run-up heights in detail. These variations are caused by: 1) landforms at each site, such as coastal plains, valleys, bays, and beach ridges, as well as their directions and magnitudes, and 2) source locations, interference, and wavelengths of the tsunami, as implied by a previous study. The map supports examination carried out on source fault models and simulation results of tsunamis from a geographical viewpoint. At the same time, the methodology to produce the map would be useful for systematically revealing run-up height distribution, in addition to inundation areas immediately after future tsunamis.

3 0 0 0 OA 消費エネルギー量と摂取エネルギー量の出納が介護老人保健施設入所者の転帰に与える影響

- 著者

- 池田 崇 長澤 弘 山下 哲也 堀内 裕一郎 内田 貴久 野村 千尋 久合田 浩幸 磯和 祐喜子 石田 邦子

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.47-52, 2015 (Released:2015-03-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 2

〔目的〕介護老人保健施設(老健)の入所者の消費エネルギー量と摂取エネルギー量の出納を算出し,自宅復帰か施設入所かの転帰に及ぼす影響について明らかにすること.〔方法〕対象は老健入所者121例.転帰をもとに自宅復帰群58例と施設・入院群63例の2群に分類し比較した.入所から1ヵ月の時点で,消費エネルギー量を24時間行動表とMETsから算出し,食事誘導性熱産生を加えて総消費量を求めた.また,摂取エネルギー量との差からエネルギー出納を算出した.さらに利用者背景,入所時FIMの評価を実施した.〔結果〕エネルギー出納は自宅復帰群で有意に高値であった.年齢,要介護度区分および入所時FIMには差は認められなかった.〔結語〕総消費エネルギー量を算出し,エネルギー出納をプラスバランスに維持する事で自宅復帰に寄与することが示唆された.

- 著者

- 内田 樹

- 出版者

- 神戸女学院大学

- 雑誌

- 女性学評論 = Women's studies forum (ISSN:09136630)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.161-173, 1996-03

- 著者

- 山澤 一誠 八木 康史 谷内田 正彦

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D-II, 情報・システム, II-情報処理 (ISSN:09151923)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.5, pp.698-707, 1996-05-25

- 被引用文献数

- 200

ロボットをナビゲーションするには, ロボットの周囲の環境がどのような状況にあるかをセンサ情報から知る必要がある. 本論文では, 双曲面ミラーを用いた全方位視覚系(HyperOmni Vision)を提案し, その特徴と, HyperOmni Visionを用いた視覚誘導方法について述べる. 従来の全方位視覚系では, 光学系の特性が中心射影でなかったため独自の視覚情報の獲得方法が必要だった. しかし双曲面ミラーを用いた全方位視覚系は, 全方位の視野をもち, かつ中心射影の光学的特性ももつため, 一般のカメラで直接とった画像などに変換できる. そのため処理に応じた画像に変換でき, 独自の手法だけでなく従来の画像処理技術も利用できる利点がある. ここではHyperOmni Visionの構成, 特徴と光学系の特性, またHyperOmni Visionを用いた移動ロボットシステムとそのロボットのテンプレートマッチングによる移動量推定, 障害物検出について報告する.

3 0 0 0 OA 確率微分方程式モデルの統計推測法の開発と高頻度データ解析への応用

拡散型確率過程のサンプリング問題を研究した.高頻度データを用いて確率微分方程式のパラメトリック推測を行う際に,疑似最尤推定量の導出が重要であるが,その推定量を効率よく算出するために,ベイズ型推測と最尤型推測の利点を活用したハイブリッド型推測法を開発し,その数学的正当化を行った.大規模数値実験によって提案手法の有効性の実証を試み,エルゴード的拡散過程や微小拡散過程に対して,ハイブリッド型推定量の漸近挙動が安定していることを確認した.提案手法は上記のモデルだけでなく,一般のモデルに対して適応可能である.また,レヴィ駆動型確率微分方程式の統計推測および高頻度データ解析への応用について研究した.

3 0 0 0 OA 肺癌手術における輸血の影響に関する研究

- 著者

- 今泉 宗久 内田 達男 新美 隆男 内田 安司 阿部 稔雄

- 出版者

- Japan Surgical Association

- 雑誌

- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.658-663, 1989-04-25 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 18

輸血が免疫能低下に関与することは,腎移植等で知られている.そこで,肺癌手術例の予後における輸血の影響につき,当教室で手術を行った肺癌症例のうち評価可能な150例を対象として検討した.1986年6月現在,生存66例,死亡84例であった.P-病期Iは63例,IIは20例, IIIは60例, IVは7例であった.切除例は121例,試験開胸例は29例で,うち輸血例は91例であった.これらの症例の生存率はCaplan-Meier法に基づき,有意差はLogrank testによって統計的に処理された.術後5年生存率は無輸血群48.8%,輸血群30.2%であり(p=0.129),輸血量による差は認められなかった.P-病期別の5生率は病期Iでは無輸血群69.3%,輸血群62.5%で,病期II+IIIでは無輸血群30.8%,輸血群6.5%であった(p=0.125).手術程度別には,切除例,特に葉切例での5生率は無輸血群75.0%,輸血群49.8%で両群間に有意に差が認められた(p<0.05).従って,輸血は肺癌切除例の予後に悪い影響を与え,肺癌手術に際して不心要な輸血はなるべく避けるべきであると考えられた.

- 著者

- 石渡 良志 内田 邦子 長坂 洋光 塚本 すみ子

- 出版者

- 日本地球化学会

- 雑誌

- 地球化学 (ISSN:03864073)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.69-76, 2010

A 90 cm sediment core (HAR 99A) from Lake Haruna, Gumma Prefecture, Japan was dated by tephrochronology, lead-210 and cesium-137 methods and was compared stratigraphically with the cores obtained in 1966 (HAR 96B) and 1971 (HAR 71). For the HAR 99A core, the 24-26 cm depth layer was estimated to be AD 1963 by <sup>137</sup>Cs. The tephra layer in 62-66 cm depth was identified to be volcanic ashes from Asama volcano eruption (Asama-A tephra: As-A) in AD 1783. Average mass sedimentation rate (AMSR) for 1963 to 1999 (0-26 cm depth) is 0.050 g cm<sup>-2</sup>yr<sup>-1</sup> and that for 1783 to 1963 (25-62 cm depth) is 0.033 g cm<sup>-2</sup>yr<sup>-1</sup>. AMSR for the 0-62 cm depth obtained by <sup>210</sup>Pb ranges between 0.052 and 0.058 g cm<sup>-2</sup>yr<sup>-1</sup>. In addition, it is proposed that the previous assignment of As-B (AD 1108) for a tephra layer at 40-50 cm depth of the HAR 71 core should be changed to As-A tephra (AD 1783).

3 0 0 0 OA 浮世絵属性情報アーカイブシステムの構築と活用研究

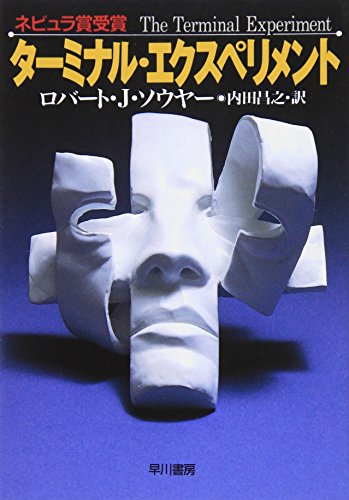

3 0 0 0 ターミナル・エクスペリメント

- 著者

- ロバート・J・ソウヤー著 内田昌之訳

- 出版者

- 早川書房

- 巻号頁・発行日

- 1997

3 0 0 0 探偵小説における言説形式の変容と消費社会の論理

本研究は、(1)探偵小説のテクストの成立において、大都市のセンセーショナルな消費文化と膨大な群衆の出現という社会性の場の変化が本質的な媒介要因としてはたらいたことを見出し、探偵小説登場の歴史的な過程を明らかにした。(2)探偵小説のテクストの基本構造を分析し、探偵と犯人(殺人者)という二人の登場人物のあいだに構造的な類似性と同時に奇妙な差異からなる「双数性」(duality)の関係を見いだし、テクスト分析のツールとして概念化した。この「双数性」の構造は、探偵と犯人の同型性と同時に非対称性を担保するものであり、探偵小説のテクストを構成する基本的な要素として機能している。このようなパースペクティヴから探偵小説の歴史を見ると、ふたつの重要な「転回点」があることがわかる。第一の転回点は1920〜30年代の探偵小説の本格化・形式化の時期に当っており、第二の転回点は1980年代の異常犯罪を描いた作品群が人気を得るとともにはじまる。第一の時期は高度な消費社会が成立しはじめたときで、近代的な主体の意識が自我=アイデンティティの不安の念に駆られ、それが探偵雄小説の形式化をもたらしたが、その不安な空洞を埋めるために、人間的な動機の理解に焦点を置くコナン・ドイルの『緋色の研究』型の言説が補填された。第二の時期には人間的な動機の実定性や有効性が消去され、犯人を異様なモンスターとして同定する科学的捜査の微視的な過程に焦点を置く新しいタイプの言説が生み出されるようになった。このように、本研究による重要な貢献は、探偵小説のテクストの構造的変化と消費社会の論理との相関関係を歴史的に明らかにし、また、これまでの探偵小説の研究や解釈にはみられなかった独自の系譜学的な展望を与えたことにある。

- 著者

- 内田 茉莉亜 持田 灯 佐々木 澄 菊池 文 吉野 博 田畑 侑一

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境 (ISSN:13414496)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.1013-1014, 2008-07-20

3 0 0 0 IR 神経線維腫症1型に発生した褐色細胞腫の1例

- 著者

- 小林 裕章 金子 剛 西本 紘嗣郎 内田 厚

- 出版者

- 泌尿器科紀要刊行会

- 雑誌

- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.12, pp.749-752, 2009-12

Pheochromocytoma occurs in 0.1 to 5.7% of patients with type 1 neurofibromatosis (NF1). Radiological findings of pheochromocytoma are often similar to those of neurofibroma ; therefore, any pheochromocytoma should be excised in hypertensive patients with NF1. A 60-year-old male patient with NF1 was referred to this hospital for an incidentally discovered right adrenal mass, 7×6 mm indiameter. The patient had multiple benign tumors and suffered from hypertension for 4 years. Laboratory findings showed increased serum and urine catecholamine levels. Magnetic resonance imaging (MRI) revealed a high signal intensity on T2-weighted images, which was enhanced by gadolinium contrast. The mass was positive for 131 I-metaiodobenzylguanidine (MIBG) scintigraphy. A laparoscopic adrenalectomy was performed. A histopathological diagnosis of pheochromocytoma was made. The patient's post-operative course was uneventful, and blood pressure was normalized. Screening of the adrenal tumor is strongly recommended for NF1 patients with hypertension, since any unfavorable events due to catecholamine such as cardiomyopathy and fatal arrhythmia can be avoided by adequate surgical intervention.

3 0 0 0 共起グラフを用いたキーワード抽出

- 著者

- 大澤幸生 NelsEricBenson 谷内田 正彦

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報学基礎(FI)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.88, pp.57-64, 1996-09-12

- 被引用文献数

- 1

学術論文のキーワード,特に,既存のどの分野に属するかではなく,著者が新しく主張したい内容を捕えたキーワードの抽出を行うための手法を提案する.本手法のポイントは,論文を意味の構造物と見なし,もしなければ論文が支離滅裂になってしまう,いわば柱に当たる単語を見つけることである.ある単語が,文書中の単語間の共起関係を描いたグラフを繋ぎ止める役割を果たし,文書全体を一つの流れとするような力の強さをその単語の文書全体にとっての重要度とみなし,重要度の高い一定個数の単語を求める.この手法を英語論文に対して適用し,その性能を評価する.The goal of this paper is to catch the newly invented concept in a technical paper. Such content can not be always featured by index terms which appear frequently in the text, because terms on which the author of a document assign strong importance do not always appear many times. Also, the main idea in a technical paper does not appear at a fixed position in the text which is structured as chaters or sections. In order to extract keywords which might appear less frequently but are more important for the author, we use KeyGraph, a graph representing the co-occurence among terms in the text. Keywords, or index terms are detedted as such that connect the overall KeyGraph of the overall document. We show some experimental results which show the performance of KeyGraph.

2 0 0 0 OA mRNAワクチン,医薬を支える基盤技術と今後の展望

- 著者

- 内田 智士

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.12-15, 2023-01-20 (Released:2024-01-01)

- 参考文献数

- 5

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対してメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンが実用化された背景には,mRNAの設計や送達に関する長年の多岐にわたる技術開発があった。本稿では,mRNAの化学修飾や脂質性ナノ粒子を中心に基盤技術を説明したのち,mRNAワクチン,医薬の課題と今後の展望に触れる。

2 0 0 0 OA 中能登農道橋の設計と施工

- 著者

- 前川 久義 池田 俊文 村田 信之 内田 秀樹

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.469-478,a3, 2000-05-01 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 5

中能登農道橋は, 石川県中島町と七尾湾に浮かぶ能登島を結ぶ全長620mの海上橋で, 橋長170mのPC2径問連続箱桁と, 橋長450mのPC3径間連続斜張橋で構成されている。PC斜張橋の中央支間は230mであり, わが国最大級の規模であるとともに, 支持層が約50mと深く多数の転石を含む悪条件下において鋼管矢板井筒基礎が採用されている。本報文は, 斜張橋部の設計活荷重見直し対応および斜張橋特有の動的解析, 耐風安定性に関する設計と海洋斜張橋の基礎工事や張出架設の技術的特色を中心に最新の技術知見を踏まえて報告するものである。

2 0 0 0 OA 歪みによるデバイスの高性能化

- 著者

- 内田 建

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.301-305, 2008 (Released:2008-06-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 3

Since the conventional strategy, namely scaling of device dimensions in ultimately scaled shorter-channel-length MOS transistors, is less effective to enhance transistor performance, another strategy is strongly demanded. Stress engineering is one of the most promising performance boosters for the ultimately scaled MOS transistors. In this paper, we will introduce the physical mechanisms of the drain current enhancement induced by stress. We will discuss the mechanisms based on the band structure modification by stress. The effectiveness of the stress engineering in future devices is also prospected.

2 0 0 0 OA 新婚旅行の歴史的変遷に関する研究 ― 1950年代~70年代を中心に ―

- 著者

- 内田 彩 今井 重男 ミラー ケビン

- 出版者

- 日本国際観光学会

- 雑誌

- 日本国際観光学会論文集 (ISSN:24332976)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.25-33, 2020 (Released:2021-04-26)

- 参考文献数

- 14

Honeymoon is a holiday that holds a special place in one's life, which, in Japan, changed considerably with the development of mass tourism. This study identifies the process of change in honeymoon trends, focusing on the period from the 1950s to the 1970s and clarifies details relating to the process of change in honeymoon destinations, honeymooner behaviors, and accommodation choices, as well as changes in people's perceptions of honeymoons.

2 0 0 0 OA EOB-MRI検査における肝ドーム下呼吸停止拡散強調画像の有用性

- 著者

- 大谷 昂 金本 雅行 尾崎 公美 谷内田 拓也 松田 祐貴 木戸屋 栄次

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-1380, (Released:2023-06-19)

- 参考文献数

- 23

【目的】肝臓のmagnetic resonance imaging(MRI)検査において,全肝の呼吸同期併用拡散強調画像(respiratory-triggered-diffusion-weighted imaging: R-DWI)は磁場不均一の影響により肝臓頭側の横隔膜ドーム下の画質低下が問題となる.そこでドーム下に範囲を絞った呼吸停止下DWI(breath-hold-DWI: B-DWI)の追加撮像の有用性を検討した.【方法】3.0 TのMR装置を使用し,2022年7月から8月に当院でethoxybenzyl(EOB)-MRI検査を受けた22例(男性14名,女性8名,平均年齢69.0±11.7歳)を対象とした.R-DWIとB-DWIのドーム下の視認性について放射線科医1名と放射線技師3名で4段階(1~4点)での視覚評価を行った.また,各DWIのapparent diffusion coefficient(ADC)値を比較した.【結果】R-DWIと比較してB-DWIではドーム下の視認性が向上した(2.67±0.71 vs. 3.25±0.43, p<0.05).各DWIのADC値に有意差はみられなかった(p>0.05).【結語】B-DWIはドーム下の視認性に優れ,R-DWIを補完する役割が期待できるため,EOB-MRI検査において追加撮像する有用性は高い.