1 0 0 0 OA ギンザケのへい死と水温との関係

- 著者

- 大家 正太郎 清水 壽一 堀川 芳明 山本 愼一

- 出版者

- 近畿大学水産研究所

- 雑誌

- 近畿大学水産研究所報告 = Bulletin of the Fisheries Laboratory of Kinki University (ISSN:09117628)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.73-77, 1989-03-01

本文データはCiNiiから複製したものである

- 著者

- 滝田 資也 堀田 知光 山田 英雄 斉藤 宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本血液学会

- 雑誌

- 臨床血液 (ISSN:04851439)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.5, pp.520-526, 1976

The distribution patterns of the erythropoietic marrows in 17 patients with polycythemia vera were evaluated with a Ring-type Whole Body Linear Scanning using <sup>59</sup>Fe. Ferrokinetics indices calculated by Huff's method were as follows: PID T1/2 42±24 min. (Mean±S.D.), RCU 86±17%, PIT 1.00±0.58 mg/kg/day, EIT 0.91±0.61 mg/kg/day. RCU and EIT in polycythemia vera cases with myelofibrotic change were lower than those in polychytemia vera cases without myelofibrotic change. After the injection of <sup>59</sup>Fe, the longitudihal as well as transverse linear scanning were performed at 6 hours, 24 hours, 5th day and 10th day period. The distribution patterns of <sup>59</sup>Fe at 24 hours, which reflect the erythropoietic marrow distribution, were devided into 3 patterns, that is, normal, marrow expansion and extramedullary erythropoiesis. Among 20 cases, 5 had normal, 7 had marrow expansion and 13 had extramedullary erythropoiesis. The frequency of extramedullary erythropoiesis was significantly high in patients with splenomegaly. The accumulation of <sup>59</sup>Fe at the 10th day in the spleen reflecting the hemolysis and the pooling of the red cell was found in 19 among 20 cases with polycythemia vera. The whole body linear scanning is useful for the diagnosis, treatment and studies of pathophysiology of polycythemia vera.

1 0 0 0 シズルワードを用いた飲食店検索システムの提案

- 著者

- 堀江 恋弥 植竹 朋文

- 雑誌

- 第82回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.1, pp.187-188, 2020-02-20

食事に行く時、漠然としたイメージはあるが、何を食べたいか思いつかないという経験がある。一方近年、食べログなどインターネット上のグルメサイトが普及し、誰もが簡単に検索可能になった。しかし、ユーザがうまく飲食店を検索できないという問題がある。そこで本研究では、インターネットで飲食店を検索する人を対象とし、漠然としたイメージにあった飲食店の検索支援システムを提案する。ここでは、(株)BMFT社によって調査されているおいしさを感じる言葉である「シズルワード」に注目することで、システムを構築した。試作システムを構築し、効果検証を行った結果、提案システムの有効性が検証された。

- 著者

- 堀江 有里

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.2, pp.373-399, 2019-09

1 0 0 0 異なる社会の中でも活用可能な本邦研修プログラムを考える

- 著者

- 岩本 あづさ 堀越 洋一

- 出版者

- 日本国際保健医療学会

- 雑誌

- 国際保健医療

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.249-259, 2017

<p><b>背景と目的</b></p><p> 国立国際医療研究センター国際医療協力局は、国際協力機構 (Japan International Cooperation Agency、以下JICA)の委託により、2003年から毎年「アフリカ仏語圏地域母子保健集団研修」を実施してきた。その中で研修員達が、研修中の見聞をそのまま自国へ持ち帰っても、日本と異なる状況の中で現場に適用させることは難しいことが、明らかになってきた。それを克服する方策の1つとして、「母子保健サービスの改善」という中心主題への親和性が高いと考えられた「ラボラトリー方式の体験学習(以下、「体験学習」)を導入した。しかし、研修員の多くは「体験学習」を研修期間全体の学びの手段として意識できず、「体験学習」と「その後の研修プログラム」を別々に捉えてしまい、「体験学習」を十分に活かしていないという課題が事後調査等から抽出された。そのため、2013年度の研修では「体験学習」の方法に工夫を加え、いくつかの新しい取り組みを導入し、研修生が「体験学習」を、研修全期間を通じた学びの方法として意識的に活用できるための工夫を行った。</p><p><b>方法と活動内容</b></p><p> 本研修の参加者は、来日前に自国にあるJICA事務所に提出する「インセプションレポート」を「体験学習」の題材として活用し、グループワークによって全研修員の共通課題を抽出した。また、共通課題の「マトリックス」を全研修員で一つ作成し、分析ツールとして活用した。さらに毎週末、研修のふりかえりの時間を設けた。これら全ての過程において、研修を通じて気づいたこと、感じたこと、学んだことを全員で繰り返し話し合い、合意内容を「マトリックス」内に加筆していった。これらの新しい取り組みにより、研修開始時の「体験学習」が研修全期間を通じた学びの方法として以前より意識的に活用できるようになったと考えられた。また研修員それぞれが「自分達自身が学びのリソースである」ことを意識して、その後のグループワークや議論に積極的に参加し学びを深める機会を増やすことができた。</p><p><b>結論</b></p><p> 仏語圏アフリカからの参加者を対象とした母子保健集団研修に「体験学習」を取り入れ、その活用方法を工夫することで、研修開始時の「体験学習」を研修全期間を通じた学びの方法として以前より意識的に活用できるようになった。また、本研修の「体験学習」から得た「自分を含む自分達自身が貴重なリソースである」という気づきは、自国でのそれまでの働き方を違った視点で見ることができる力にもなると考えられた。</p>

1 0 0 0 OA 発話時の音響特徴と胸筋・腹筋の動きと呼気の制御の相関から探る言語リズム

言語差は発話時の呼吸の制御や腹筋・胸筋と切り離せないことや下腹部の筋肉は呼吸筋とは異なる動きをすることが明らかになった。発話時の呼吸回数に差はほぼないが,呼気量の制御に言語差が見られた。さらに,男女差は言語によるが腹筋・胸筋の使い方に出る。ポーズ制御に言語差が大きく出る。文法的単位や韻律単位になり,文・節・句以外に複合語や単語レベルにも及ぶ。また,母語と学習外国語の差は,母語で使う呼吸方法や腹筋・胸筋の使い方の影響が出る。加えて,喉頭制御は腹筋・胸筋の動きとは必ずしも連動しないことや,肺活量に基づく年齢(肺年齢)と実年齢では大きな不一致があり喫煙との相関はほぼないということも確認できた。

1 0 0 0 OA 遠隔保育ロボットを用いた Toddler層乳幼児の言語発達支援システムの提案

- 著者

- 三木 晴子 阿部 香澄 堀井 隆斗 長井 隆行

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.185-188, 2021 (Released:2021-03-24)

- 参考文献数

- 5

This paper proposed a developmental support system of toddlers' language skills by using a telepresence childcare robot. The childcare robot can attract toddlers' attention during interaction based on its actions. This ability is a significant advantage that differs from static devices (i.e., tablet). Our system and robot played language quizzes with toddlers to collect developmental information about toddlers' language skills. They made reports for a childcare worker to help their assessment in the visiting support program. Experimental results showed that our system has the potentials to evaluate toddlers' language development quantitatively and support childcare workers in the visiting program.

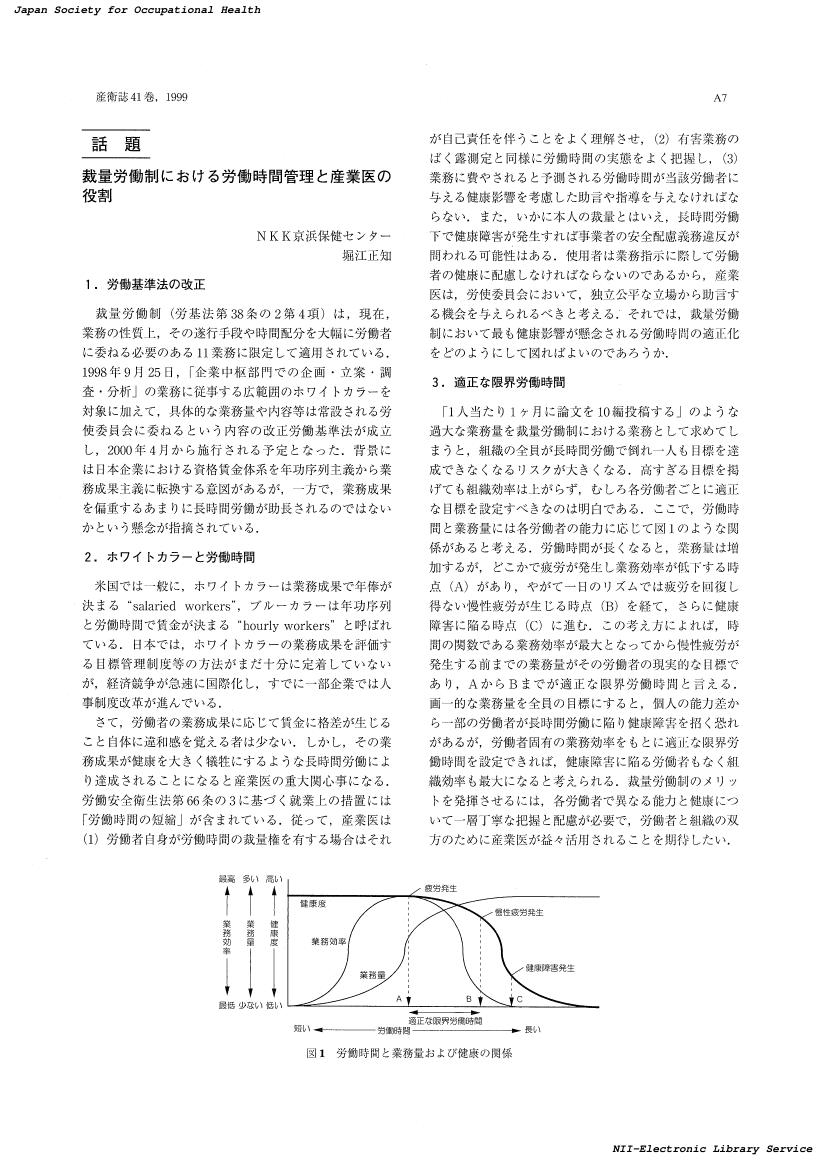

1 0 0 0 OA 裁量労働制における労働時間管理と産業医の役割

- 著者

- 堀江 正知

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.A7, 1999-01-20 (Released:2017-08-04)

1 0 0 0 OA 発達障害児・者の家族の精神保健: 現状と対策について

- 著者

- 堀口 寿広 加我 牧子 宇野 彰 稲垣 真澄 秋山 千枝子

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.349-354, 1999-07-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4

発達障害児・者を支える家族の精神健康度を調べ, その向上を図るために調査を行った.彼らは高い士気をもって介護にあたっていたが, 一般人口, 専門医師よりも高い頻度で燃え尽きや神経症と呼べる状態にあった.精神的に健康度の高い人は, 子供のことだけでなく子供のこと以外でも配偶者に相談をしており, 介護を手伝ってもらっていた.また, 家族以外に手助けをしてくれる人がいる方が, 精神的な健康度が高かった.施設利用については, 就学前に施設入所を体験した群では周囲への期待感が高かった.したがって, 発達障害医療においては, 家族の協力を軸とした支援が家族の精神保健の向上に大きくつながると考えた.

1 0 0 0 OA 乳化基礎理論

- 著者

- 堀内 照夫

- 出版者

- 日本化粧品技術者会

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.2-22, 2010-03-20 (Released:2012-04-26)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 1

エマルション科学における重要な課題は乳化剤の選定ならびにエマルションの安定化である。HLB方式において,乳化剤の選定は被乳化油性基剤の性質に応じて,乳化剤を選定する必要がある。化粧品のエマルション製剤の油相は多数の油性成分より構成されている。安定なエマルションを調製するためには,物質/物質間の相溶性の理解と多数の乳化剤のなかから最適な乳化剤を選定する必要がある。本稿では相溶性の指標値として,HLB法,有機概念図法,溶解度パラメーターについて解説したのち,HLB方式による乳化剤の最適選定法について報告する。さらにエマルションの安定性促進試験法のなかで,高温および低温促進試験法について,エマルションの分散状態と安定性について解説する。

- 著者

- 青木 純一 堀内 正志 Junichi Aoki Masashi Horiuchi

- 出版者

- 日本女子体育大学

- 雑誌

- 日本女子体育大学紀要 (ISSN:02850095)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.17-26, 2014-03

This paper mainly discusses three aspects of the transition of teachers' workload and the surveys of their working conditions. The first part deals with the transition and features of teachers' workload in the postwar period. Particularly intriguing is the fact that the 1990s saw the quality shift of their work from overwork conditions to feelings of stresses and strains. The second part discusses the newly conspicuous features in the 1990s from three points of view with reference to the previous studies; marketing of education, an increasing emphasis on students' individuality and diversity, and disclosure of information and accountability in education. The last part makes clear the features and issues of the surveys of teachers' working conditions conducted by boards of education, claiming that higher quality field surveys be needed.

1 0 0 0 OA 小児めまいの取り扱いについて

- 著者

- 堀井 新

- 出版者

- 日本小児耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.300-304, 2016 (Released:2017-03-23)

- 参考文献数

- 17

症例の少ない小児のめまい診療ではその原因疾患を年齢別,頻度別に理解することが重要である。小児で最多のめまい疾患は良性発作性めまい(BPV)および前庭片頭痛(VM)で,この2疾患で全体の約40%を占める。ともに発作性めまいを繰り返し,BPVは5歳以下の低年齢で見られ,その後片頭痛を発症するとVMと診断される。VMでは変動する蝸牛症状がみられる場合もあり,他の内耳疾患との鑑別が治療上の問題点となる。めまいの予防には片頭痛の予防薬である塩酸ロメリジンを,頭痛に対しては片頭痛治療薬を用いる。乳児期には難聴や運動発達遅滞から内耳奇形や小脳奇形が発見されることがある。幼児期は急性小脳炎やムンプス,ハント症候群などウイルス感染症および小脳腫瘍の好発年齢であり注意する。児童期には成人と同様BPPVやメニエール病も見られ始め,起立性調節障害が増加する。この疾患は治療上,社会心理要因の合併に注意が必要である。

- 著者

- 荒川 文男 小沢 基一 西井 修 服部 俊洋 吉永 健 林 伴一 清重 賢一 岡田 崇 西堀 雅和 児玉 征之 亀井 達也 石川 誠 入田 隆宏 新田 祐介 平岡 徹

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. ICD, 集積回路 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.67, pp.13-18, 2004-05-14

- 参考文献数

- 12

SuperHアーキテクチャの組込みプロセッサコアを130 nm CMOS プロセスで開発した.ワースト条件で400MHz動作し, 250mWで720MIPSのドライストーン性能, 2.8GFLOPSの浮動小数点ピーク性能,及び36Mポリゴン/秒の基本グラフィクス性能を達成した.プロセッサコアは2命令同時発行の7段パイプライン構成で,前世代の5段パイプライン構成の約1.5倍の動作周波数を達成しながら,前世代と同等の方式性能1.8MIPS/MHzを達成した.また,様々なアプリケーションの幅広い要求に応えることができる柔軟性を持ち,特に携帯電話,デジタルカメラ,カーナビゲーションシステム等のデジタル家電に適している.

1 0 0 0 OA 強加工により結晶粒を微細化したアルミニウムの耐孔食性

- 著者

- 孫 仁俊 中野 博昭 大上 悟 小林 繁夫 福島 久哲 堀田 善治

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.10, pp.892-898, 2005 (Released:2005-10-20)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 12 13

The effect of equal-channel angular pressing (ECAP) on the pitting corrosion resistance of Al and Al-Mg alloy was investigated by means of polarization curves in solutions containing 300 ppm of Cl- and by surface analysis. The potentials for pitting corrosion of Al and Al-Mg alloy were evidently shifted to the noble direction by ECAP process, indicating that this process improves resistance to pitting corrosion. SEM observation revealed that the pitting corrosion occurred near the impurity precipitates and the size of impurity precipitated decreased with ECAP process. The time-dependence of corrosion potential and the polarization resistance determined by AC impedance technique suggested that the formation rate of Al oxide films was increased with ECAP process. The improvement in pitting corrosion resistance of Al and Al-Mg by ECAP seems to be attributable to the decrease in the size of impurity precipitates and the increase in the formation rate of Al oxide films.

1 0 0 0 OA 脳梗塞による突発難聴の3症例

- 著者

- 小林 泰輔 暁 清文 柳原 尚明 松本 康 町田 敏之 堀内 譲治

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.3, pp.321-327, 1993-03-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

Case 1: a 59-year-old male with a one-year history of diabetes mellitus complained of right sudden deafness with vertigo. Otoneurological examinations showed sensorineural hearing loss of the right ear and bidirectional horizontal gaze nystagmus. MRI revealed infarction of the right cerebellar hemisphere indicating occlusion of the anterior inferior cerebellar artery (AICA). With conservative treatment his hearing returned to the contralateral ear level. Case 2: a 49-year-old female who complained of right sudden deafness with vertigo and ipsilateral facial palsy. Audiometric studies showed total deafness on the right. Bidirectional horizontal gaze nystagmus, together with V, VII, IX and X cranial nerve palsies were recognized. CT and MRI proved infarction of the right cerebellum and pons. Her hearing improved only partially. Other neurological signs disappeared within eight months. Case 3: a 54-year-old male with a history of hypertension and angina pectoris complained of right sudden deafness with dizziness. Right sensorineural hearing loss and spontaneous nystagmus toward the left were noted. His hearing improved on the next day. Two days later, however, he lost consciousness. CT showed no abnormality, but angiography revealed occlusion of the basilar artery.These three cases showed the importance of differential diagnosis between acute hearing loss due to cerebral infarction and idiopathic sudden deafness. We emphasize the diagnostic importance of risk factors such as hypertension and diabetes mellitus and the sign of vertigo with nystagmus of central origin in cases of cerebral infarction.

- 著者

- 赤堀 摩弥 藤浪 正子 川田 典子 佐藤 圭子 小嶋 由美 中村 美詠子 尾島 俊之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.34-43, 2018

【目的】静岡県は他自治体と比較して脳血管疾患死亡率が高く,食塩摂取量も多い。そこで,脳血管疾患対策の1つとして,5年で5%の減塩を目指す「減塩55プログラム」に取り組むこととし,県民の食塩摂取状況の把握ができるチェック票を開発,減塩推進活動に活用することを目指した。<br>【方法】静岡県保健所栄養士のヒアリングによる質的データ,静岡県民102人を対象とした24時間蓄尿データより推定した食塩排泄量及び食物摂取頻度調査票(短縮版)データ等に基づいて,チェック票を開発,さらに,特に減塩をすすめたい働き盛り世代を対象としたリーフレット「ふじのくに お塩のとりかたチェック」を作成した。<br>【結果】チェック票合計点と推定食塩排泄量の間には,有意な正の相関(Pearson相関係数0.402)がみられた。チェック票より3段階にランク付けした場合,各群の平均推定食塩排泄量はおのおの 6.8 g,8.7 g,12.2 gであった。リーフレットは70,000部以上が希望のあった県内の健康保険組合,事業所,医療機関,県栄養士会,薬局,教育機関,保育所等に配布され,県内全ての市町,健康福祉センターで活用されている。<br>【結論】本チェック票は食塩摂取の簡易なスクリーニング・ツールとして使いやすいものとなったため,現在静岡県内の健康教室,イベント等さまざまな場面で活用されている。今後も本チェック票を活用し,静岡県における減塩対策を進めていく予定である。

1 0 0 0 OA 106E30508 長期航海中における運動習慣が船員の生理的機能におよぼす影響(保健)

- 著者

- 田村 祐司 堀安 高綾 佐野 裕司 長南 賢司 村松 成司 片岡 幸雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第49回(1998) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.601, 1998-08-20 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 OA ロシア 北方領土をめぐるロシア議会の動向

- 著者

- 堀内賢志

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 246-1), 2011-01

1 0 0 0 稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通の発見について

- 著者

- 長谷 憲一郎 堀 潤之

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.177-191, 2019