- 著者

- 堀川 智慧 菅田 伊左夫 原田 和宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1143, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】高齢者の転倒は年間10~20%発生しており,介護の主要な要因として問題となっている。高齢者の中でも特に虚弱高齢者は転倒リスクが高く,自宅での転倒発生リスク比が健常高齢者の2倍あるとの報告もある(Northridge,1995)。このことから虚弱高齢者の転倒リスクを予測し,早期支援・介入することが重要である。転倒は地域生活の中で特に歩行中に生じており,歩行における転倒リスクの判別が必要となる。Shumway-Cook(2013)は従来の時間距離変数を用いた歩行評価は簡便で有力な転倒リスク評価指標だが,施設内の整えられた環境下であることから実際の地域生活での能力を反映しているかは明確ではないと述べている。そこで歩行中に認知課題負荷を行い生活場面に近い環境下での歩行を評価することで,より地域生活における歩行能力と転倒リスクの判別が可能になると考える。課題歩行を行う尺度としてDynamic Gait Index(以下,DGI)がある。DGIは8項目の課題歩行を実施し,その課題に対する認知応答やバランス制御反応により歩行を修正する能力を点数化する。地域高齢者においてDGIの妥当性,信頼性を有しているとされるがその報告は少なく,加えて地域高齢者の中でも高い転倒リスクを有している虚弱高齢者に対してDGIの検討はなされていない。また虚弱高齢者は歩行能力が低いと言われており,地域高齢者を対象とした先行研究で報告されているカットオフ値19点では虚弱高齢者の転倒リスクを過大評価すると考えられる。そのことから,虚弱高齢者の転倒リスクをより高精度に判別するためにカットオフ値の再検討が必要である。本研究の目的は,地域在住の虚弱高齢者におけるDGIの転倒リスクの判別力を検討することである。【方法】対象は通所リハビリテーションを利用する65歳以上の高齢者である。除外基準として1)歩行不可能な者,2)認知症スケールであるCDR-Sの得点から認知機能低下が著名とされる者,3)Friedらの虚弱指標に基づくCHS基準が0点の非虚弱者の3つを設ける。DGIの課題は6mの歩行路を使用し,口頭指示にて通常歩行,速度変更,頭部の上下・左右回旋,方向転換を歩行中に行うもの,歩行中の障害物のまたぎ動作,8の字歩行,そして階段昇降の8つがある。各課題における歩行中の不安定さおよび課題への応答を1項目0から3点で点数化し,24点満点中得点が低いほど課題への歩行修正能力が低いといえる。本研究では転倒リスク判別の妥当性を有するModified Gait Abnormality Raiting Scaleをアウトカムとして用いる。統計解析はDGI得点が転倒リスクに寄与するかをロジスティック回帰分析にて解析を行う。またROC分析により曲線下面積(AUC)を求め,カットオフ値の検討を行い,感度・特異度の算出を行う。解析ソフトはSPSS ver. 16.0 Regressionとver. 22 Statisticsを使用する。【結果】対象者は44名であり,平均年齢は78.1±7.1歳であった。転倒リスク者は21名でDGI平均得点は13.9点,非転倒リスク者は23名でDGI平均得点は17.8点と有意に転倒リスク者の得点が低かった(p<0.01)。ロジスティック回帰分析の結果,DGIのオッズ比は0.42(p<0.01,95%信頼区間0.25~0.72)であった。カットオフ値を19点としたとき,感度100%,特異度34.8%であった。ROC曲線の結果,AUCは0.885,16.5点をカットオフ値としたとき感度69.6%,特異度91.5%であり,陽性尤度比は8.2,陰性尤度比は0.2となった。【考察】ロジスティック回帰分析より,DGI得点の減少は転倒リスクの増加に有意に寄与し,DGIの得点が転倒リスクを判別可能であることが示された。この結果を受け,虚弱高齢者においてカットオフ値を算出した結果,地域高齢者を対象とした19点に比較し,16点以下が転倒リスクをより高い精度で判別することが明らかとなった。また陽性尤度比から高い転倒リスク判別力を有することが明示された。DGIにおける課題は口頭指示に対する応答,頭部の操作やまたぎなど地域生活の中で想定される内容と考えられ,DGIによる歩行評価を行うことにより地域高齢者に加えて虚弱高齢者においても地域生活での転倒リスク判別が可能となることが示唆された。【理学療法学研究としての意義】DGIを用いた歩行評価により歩行中の転倒リスクを有する虚弱高齢者を早期特定し,重点的な介入を行うことが可能になる。また,DGIの減点された項目に対して理学療法介入や環境調整を行うことでより効果的な転倒予防が可能になると考える。

1 0 0 0 OA 物語のための技法と戦略に基づく物語の概念構造生成の基本的フレームワーク

- 著者

- 小方 孝 堀 浩一 大須賀 節雄 Takashi Ogata Koichi Hori Setsuo Ohsuga

- 雑誌

- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.148-159, 1996-01-01

In this paper, we describe a basic framework of the narrative generation system for supporting human creative tasks. The narrative generation process by computer is divided into the conceptual representation level and the surface language generation level, and we deal with only the former level here. The conceptual representation is divided into three aspects; story, plot, and construction. While the story is an events sequence that was arranged according to a temporal order, the plot is an events sequence that was reorganized by an order which each event is introduced into a narrative. These three levels in a narrative are constructed as tree structures. Terminal nodes in the tree structures are events and all nodes other than them are relations that connect subordinate nodes. Narrative generation is performed by expanding or transforming a tree structure. In the story and construction generation, the system enlarges each tree by expanding events or partial trees using appropriate relations, and in the plot generation, a story tree is transformed into a plot tree through the connection relations among nodes in it are rearranged. We call narrative techniques the procedures to expand a tree through applying relations to nodes or to transform a tree using actors" viewpoints or plot patterns. On the other hand, we call narrative strategies the rules to decide a current executable narrative technique and the node to which it is applyed according to narrative parameters that define the features of a narrative to be generated through narrative generation process. The system generates a narrative by executing appropriate narrative techniques under the control of narrative strategies based on a set of events and narrative parameters were given by user. This narrative generation mechanism has some remarkable characteristics. First, the system can flexibly generate a variety of narratives from one input. Next, the system has an ability that integrates a variety of theories or knowledge representations and that extends the system itself. These advantages are relate to clear separation among narrative techniques, narrative strategies, and knowledge base. Lastly, by above reason, the system has potentiality that can use for various purposes. We can change or add each modules in it to apply to specific areas.

- 著者

- 堀井 悟志

- 出版者

- 日本原価計算研究学会

- 雑誌

- 原価計算研究 (ISSN:13496530)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.37-48, 2016 (Released:2017-04-14)

本研究では,企業内アンケート調査をもとに,Adler and Chen(2011)の提示した自己決定理論と文化的自己観に基づく動機づけへの影響に関する概念モデルの検証を行った。その結果,マネジメント・コントロールが内発的動機づけ,同一視的動機づけ,そして相互依存の自己観に正の影響を与えることが検証された。

1 0 0 0 バルプロ酸による体重増加および夜尿について

- 著者

- 堀田 秀樹 浜野 晋一郎 福島 清美

- 出版者

- 一般社団法人 日本てんかん学会

- 雑誌

- てんかん研究 (ISSN:09120890)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.176-178, 1990

- 被引用文献数

- 2

過去4年半に, 抗てんかん薬服用中副作用がみられた48例を調査母体とした。調査時年齢は1歳7ヵ月~29歳2ヵ月であった。体重増加 (肥満) は7例に認め, すべてバルプロ酸ナトリウム (VPA) によるものであった。3ヵ月から24ヵ月の間に肥満度の上昇をきたし, 全例肥満度30%以上となった。投薬前から既に肥満度20%以上を示したものが4例いた。肥満のため投薬を中止したのは4例で, うち3例で体重の減少を認めた。夜尿は7例に認め, 5例がVPAによるもので, フェニトイン, クロナゼパムによるものがそれぞれ1例ずついた。夜尿の出現時期は服薬1日目が4例と多かった。4例で投薬を中止し, 全例その直後から夜尿の消失をみた。VPAによる体重増加, 夜尿は, VPAが視床下部に存在する食欲および排尿調節中枢へ影響を及ぼすためと推測された。

1 0 0 0 OA 真田山陸軍墓地についての2,3の問題

- 著者

- 堀田 暁生

- 出版者

- 近畿大学経済学会

- 雑誌

- 生駒経済論叢 = Ikoma Journal of Economics (ISSN:13488686)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.279-294, 2009-07-01

大阪市天王寺区にある旧真田山陸軍墓地(真田山陸軍墓地)は, 日本で最初に作られた陸軍墓地である。しかし, その実態については研究が近年はじまったばかりである。国立歴史民俗博物館の調査報告書がまとめられているが, 解明されていない問題も多い。本稿では, 最初の被葬者である下田織之助について明らかになったことを紹介し, 同墓地に残されている埋葬人名簿と現在の墓碑銘等の一部を比較検討し, 西南戦争当時の墓石作成についての事情の一端を述べた。このほか, 現時点での研究上の疑問をいくつか提出した。 (英文) The former Sanadayama Military Cemetery located in Tennoji Ward, Osaka City, is the first military cemetery built in Japan. However, researchers have just recently started to study the entire picture of this cemetery. While the National Museum of Japanese History has compiled a report on this cemetery, there are some issues that have not yet been clarified. This paper introduced what has been clarified regarding Orinosuke Shimoda who was the first deceased person buried there, and we weighed the list of those who buried in this cemetery and looked at part of the current tombstones. This paper also described part of the circumstances related to making gravestones at the time of Seinan War. In addition, we presented some questions currently be considered by this research.

1 0 0 0 OA VDT作業における一連続作業時間と休憩に関する研究

- 著者

- 堀江 良典

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.373-383, 1987-12-15 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 8 10

VDT作業時における作業者の適正な一連続作業時間と休憩時間の配分についての指標を得るため, 一位数検索・加算作業を負荷作業として実験的にVDT作業を設定し, 作業者の心身諸反応および作業能率の関係より考察した.VDT作業といわれるものの作業内容は千差万別であるが, 今回の実験結果では一連続作業時間60分に休憩時間10分の組み合わせが作業者にとって最もよい結果となった. また, 1日に2時間以上VDT作業をする察には, 作業60分ごとに15分以上の休憩をとることが望ましいことも明らかとなった.

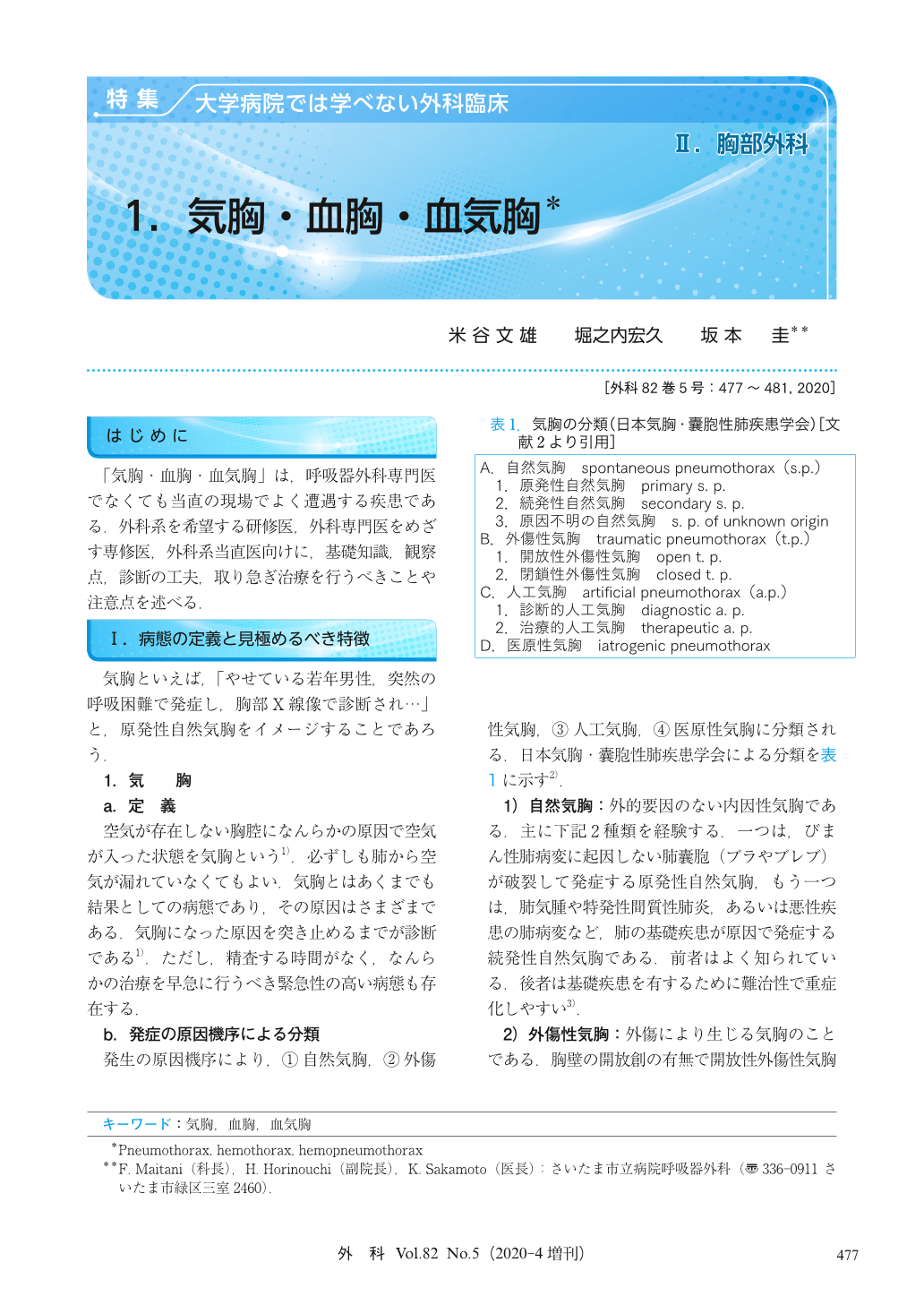

1 0 0 0 1.気胸・血胸・血気胸

1 0 0 0 OA ホツケー選手の体力, 動作分析所要熱量に関する調査報告

- 著者

- 横堀 栄 中村 常弘

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.123-129, 1962-11-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 藤野四郎兵衛家大坂店近江屋熊蔵の事業

- 著者

- 坂野 鉄也 堀井 靖枝

- 出版者

- 滋賀大学経済学部附属史料館

- 雑誌

- 滋賀大学経済学部附属史料館研究紀要 = Bulletin of Archival Museum, Faculty of Economics, Shiga University (ISSN:02866579)

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.47-58, 2020-03

1 0 0 0 話題が語彙・文法・談話ストラテジーに与える影響の解明

- 著者

- 中俣 尚己 山内 博之 橋本 直幸 建石 始 小口 悠紀子 小西 円 堀内 仁 森 篤嗣 合田 陽子 加藤 恵梨 澤田 浩子 清水 由貴子 山本 和英

- 出版者

- 京都教育大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2018-04-01

2018年7月7日に京都教育大学で第1回ミーティングを行い、作業方針を固めた。以下、「新規コーパス構築」「既存コーパス分析」のそれぞれの作業について順番に実績を述べる。新規コーパス構築では、120ペア、240名の調査協力者を集めることにした。関西60ペア、関東60ペアで、さらに性別でも「男男」「男女」「女女」でバランスをとる。その上で、話題選定班の協力の元、『実践日本語教育スタンダード』を元に15の話題を選定し、各5分ずつの談話を録音することにした。調査に先立ち、協力者への説明や、同意の取り方、さらには指示の出し方など細かいプロトコルを定め、共有した。2018年度は120ペアのうち55ペアの録音を完了し、ほぼ半分の録音が完了した。2019年10月に全作業を完了する予定である。既存コーパス分析では、名大会話コーパスの全てのファイルを目で読み、『実践日本語教育スタンダード』をベースに話題の分割を行うことにした。プレ調査の結果、各ファイルにつき3名の作業者を当てることが妥当と判断した。分割のための書式を定め、結果を機械分析班が作成したプログラムで加工し、その後対面ですり合わせ作業を行う。全129ファイルを4分割して作業を進めることにした。現在、分割の作業進捗度は75%程度であり、全体の25%については2019年3月にすり合わせの作業を実施した。なお、代表者は全ファイルの作業をすでに終えている。作業の完了は2019年9月の見込みである。

1 0 0 0 OA 航空機用燃量計について

- 著者

- 矢口 裕之 三堀 健 本橋 多喜男

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.260, pp.492-505, 1975-09-05 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 IR クリティカル・シンキングの本来の意味から考える学校教育における学習のあり方について

- 著者

- 堀井 健一

- 出版者

- 長崎大学教育学部

- 雑誌

- 長崎大学教育学部教育実践研究紀要 (ISSN:24337048)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.49-60, 2020-08-01

1 0 0 0 24pY-8 多層カーボンナノチューブの構造

1 0 0 0 24aS-11 多層カーボンナノチューブの磁性

- 著者

- 堀畑 正臣

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 国語国文学研究 (ISSN:03898601)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.1-16, 2012-02-10

室町期の「生涯」の意味とその変遷について、本稿ではまず、『看聞日記』に於ける「生涯」の中、熟語を形成する「及生涯」「懸生涯」「失生涯」「生涯谷」等の用例を示し、その意味を考察する。

1 0 0 0 OA 『大乗院寺社雑事記』の「生涯」に於ける「命を失う」の意味の登場

- 著者

- 堀畑 正臣

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 国語国文学研究 (ISSN:03898601)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.314-330, 2014-03-06

1 0 0 0 OA クロロゲン酸とアミノ酸から生じる緑色色素に関する研究

- 著者

- 堀川 博朗 岡安 美恵子 和田 篤子 草間 正夫

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.115-118, 1971-03-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 2

酵素ポリフェノールオキシダーゼによる酸化および空気酸化の二つの方法でクロロゲン酸とL-フェニルアラニンの混合液から緑色溶液を調製し,セファデックス・G-25で色素の分別を行なった。その結果,両緑色溶液は,褐色,緑色,青紫色の三成分に分画された。このうち,緑色および青紫色色素を精製,粉末とし可視および赤外吸収スペクトルを測定した結果から酵素酸化,空気酸化ともに,同一機構で反応すると推定した。また,各色素の溶媒に対する溶解性およびその他二三の化学的性質から各色素はナトリウム塩を形成していると推定した。

1 0 0 0 OA 吸気終末ポーズ付加による肺胞内圧の再分配

- 著者

- 佐藤 俊 堀之内 節 皆瀬 敦 松川 周 橋本 保彦 星 邦彦

- 出版者

- The Japanese Society of Intensive Care Medicine

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.203-208, 1996-07-01 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 7

強制陽圧換気に吸気終末ポーズ(end inspiratory pause; EIP)を付加した時のNondependent zone (NDZ)とDependent zone (DZ)の肺胞内圧を測定した。雑種成犬8頭に麻酔下で気管内挿管後,右下側臥位でFIO21.0,一回換気量20ml・kg-1,換気回数15min-1,PEEP5cmH2Oの条件下に吸気時間(TI)とEIPの組合せをかえて人工換気を行った。左肺下葉(NDZ)と右肺上葉(DZ)のカプセル内圧を測定した。吸気終末肺胞内圧は,TI0.8秒+EIP0秒に比較し,TI2秒+EIP0秒においてDZで有意に上昇した。TI0.8秒+EIP1.2秒では,NDZで有意に低下,DZで有意に上昇した。この結果,NDZ,DZ間の圧較差が減少した。TI0.8秒+EIP1.2秒で,EIP開始時と終了時を比較すると,肺胞内圧はNDZで有意に低下し,DZで有意に上昇した。EIP中に肺胞内圧がNDZでは有意に減衰,DZでは漸増したことから,吸気初期に高圧であった区域から低圧であった区域に肺胞内圧が再分配され,圧分布がより均一になることが確認された。