1 0 0 0 OA 小型多眼立体ディスプレイ方式

- 著者

- 堀越 力

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.9, pp.597-599, 2007-09-01 (Released:2007-09-05)

- 参考文献数

- 8

本記事に「抄録」はありません。

- 著者

- 大堀 隆文 大内 東

- 出版者

- 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌 C 電子・情報・システム部門誌 (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.4, pp.p188-194, 1989-04

- 著者

- 大堀 隆文 大内 東

- 出版者

- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集

- 巻号頁・発行日

- vol.1990, pp.152-153, 1990-05-19

- 著者

- 鈴木 貴大 堀田 昌英

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集F4(建設マネジメント) (ISSN:21856605)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.11-24, 2014 (Released:2014-02-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

近年,建設投資の減少による建設業界の過当競争を問題視して産業保護の目的から全国で最低制限価格を引き上げた結果,くじ引き入札が多発し,入札の意義が問われている.本研究は,オークション理論を通して最低制限価格の運用に対する政策的含意を与えることを目的とした.予定価格,最低制限価格を周知した対称入札について均衡解を示し,最低制限価格の引き上げが技術力の優劣に正逆する恩恵を施すという副作用を示した上で,比較対象として入札者の技術水準の反映が極度に非効率的なメカニズムを提示し,現行の施策がこれに劣ることを示した.また,(1) 非対称入札への拡張によって技術力の劣る企業ほど薄利で入札すること,(2) 最低制限価格の事前公表がない場合をモデル化し,ある条件の下では上記の歪んだ恩恵配分が依然として存在することを示した.

1 0 0 0 IR 賀宴としての女楽 -何が演奏されたのか-

- 著者

- 堀 淳一

- 出版者

- 大阪教育大学大学院王朝文学研究会

- 雑誌

- 王朝文学研究誌

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.36-48, 2003-03-31

- 著者

- 堀 克重 牛越 久

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, 1960

1 0 0 0 仙臺に於ける猩々蠅の種類と攝食活動の日週期性に關する觀察

- 著者

- 堀 克重

- 出版者

- 社団法人日本動物学会

- 雑誌

- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, 1950-03-15

- 著者

- 櫻井 謙三 田中 成明 柳澤 俊之 森 華奈子 堀内 正浩 長谷川 泰弘

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.8, pp.555-560, 2015 (Released:2015-08-21)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 3

経鼻胃管挿入中に両側声帯麻痺をきたした脳梗塞2例,Parkinson病2例を報告する.症例はいずれも著明なるいそうを呈する高齢者であり,低栄養状態であった.経鼻胃管挿入後平均17.8日で両側声帯麻痺をきたし,3例は気管切開術を施行,全例で救命しえた.両側声帯麻痺の原因は多岐にわたり,臨床現場で厳密にnasogastric tube syndrome(NGTS)と診断することは困難だが,本症の可能性を念頭におき,適切に対処することが肝要である.自験例では低栄養状態や低免疫状態がNGTSの危険因子となりうる可能性を指摘したが,今後,危険因子や誘発因子,対処法について症例を重ね検討する必要がある.

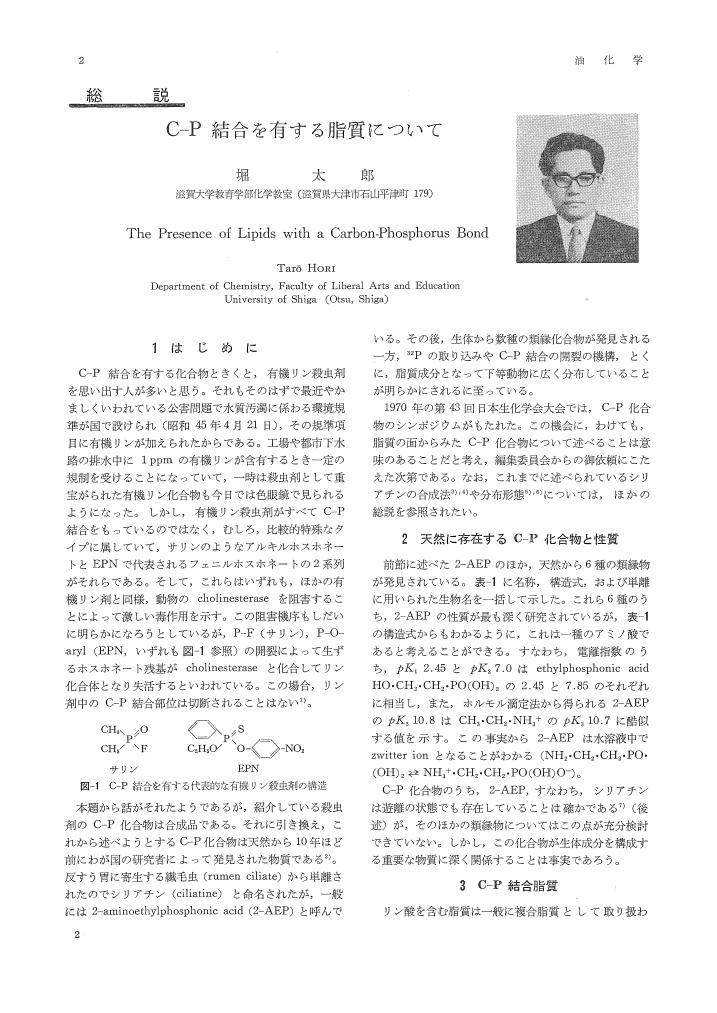

1 0 0 0 OA C-P結合を有する脂質について

- 著者

- 堀 太郎

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油化学 (ISSN:18842003)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.2-6, 1971-01-20 (Released:2009-11-10)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 第二言語とアイデンティティ : 言語文化教育学の観点から

- 著者

- 堀場 裕紀江 ホリバ ユキエ Yukie Horiba

- 出版者

- 神田外語大学大学院

- 雑誌

- 言語科学研究 : 神田外語大学大学院紀要 (ISSN:13476203)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.37-56, 2013-03

論文

1 0 0 0 OA オーク樽を用いた日本酒熟成による抗炎症成分抽出

- 著者

- 堀田 彰一朗 前島 裕子 重富 秀一 下村 健寿

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.121-125, 2020 (Released:2020-10-09)

- 参考文献数

- 8

ウイスキー樽に用いられるオーク材には,抗炎症作用を有するバニリンとバニリン酸の前駆物質であるフェルラ酸が結合していることが知られており,オーク材から抽出できれば有効利用が期待される。しかし,今日にいたるまでオーク材からの有効な抽出法は報告されていない。今回,我々は日本酒の中に含まれる麹菌由来フェルラ酸エステラーゼに注目し,ウィスキー熟成用いられたオーク樽に日本酒を入れ,さらに熟成することでフェルラ酸,さらにはその酸化生成物であるバニリン,バニリン酸の抽出を試みた。その結果,2週間から2年間の熟成によりこれらの物質を多く含む日本酒を産生することに成功した。本方法はアルコール摂取による消化管や肝臓に対するストレスを一部緩和できる手法として将来の活用が期待できる。

1 0 0 0 OA 小野秀雄名誉会長を偲ぶ

- 著者

- 堀川 直義

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- 新聞学評論 (ISSN:04886550)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.108-111, 1978-06-30

- 著者

- 山田 早紀 松原 康策 千貫 祐子 堀 雅之 正木 太朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.9, pp.1141-1147, 2019 (Released:2019-11-12)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

症例は6歳,女児.豚肉摂取後に全身の掻痒感や蕁麻疹が反復して来院した.住環境は自宅1階が獣医の両親が開業する動物病院で,犬を飼っている.抗原特異的IgEはネコ皮屑,イヌ皮屑,豚肉,Sus s 1,Fel d 2,Canf 1,Can f 2,Can f 3が高値(≥50UA/ml),プリックテストは生の豚肉と牛肉が陽性であった.患者血清IgEを使用したWestern blottingで豚肉とネコ被毛上皮抽出物中の同じ分子量(67kDa)の蛋白に結合を認め,阻害試験で交差反応が確認されたことを基にpork-cat syndromeと診断した.更に豚肉とイヌ被毛上皮抽出物にも交差反応が確認され,感作にネコとイヌ両者の関与が示唆された.食肉は十分に加熱し摂取することを指導し以後日常生活に支障はない.本症候群は感作から交差反応に数年以上を要するため思春期から若年成人発症例が多く,本例は調べ得た限り英文誌・和文誌の既報中最も若年発症であった.本症候群はペット動物-食肉アレルギー症候群の名称が病態を理解しやすい.

1 0 0 0 OA 被験者の心拍数に応じたテンポによる音楽聴取時の心拍変動について

- 著者

- 堀田 晴子 澤村 貫太 井上 健 H. Hotta Kanta Sawamura Tsuyoshi Inoue

- 雑誌

- 臨床教育心理学研究

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.1-8, 2007-03-25

1 0 0 0 IR スマートフォンアプリでの利用規約・プライバシーポリシー接触とプライバシー意識・行動の調査

- 著者

- 篠田 詩織 橋元 良明 天野 美穂子 堀川 裕介 間形 文彦 藤村 明子

- 出版者

- 東京大学大学院情報学環

- 雑誌

- 東京大学大学院情報学環情報学研究. 調査研究編 = Research survey reports in information studies. Interfaculty initiative in information studies, the University of Tokyo (ISSN:1880702X)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.322-374, 2020-03-31

タイ国・マレーシアでモルヒネ代用薬として用いられてきたアカネ科植物のMitragyna sepeciosa葉部に含有されるアルカロイドの詳細な検索を実施し、特に、マレーシア産植物からは数種の新規インドールアルカロイド類を単離し、それらの化学構造をスペクトル解析法と合成化学的手法により決定することができた。一方、主塩基であるMitragynineの薬効解析の結果、本化合物はオピオイド系を介した鎮痛作用を発現することを見いだした。この知見を受けて、Mitragynineをリード化合物として、30を越える各種誘導体を合成し、これらの薬理活性評価の結果を基に、詳細に構造活性相関の検討を行った。中でも、Mitragynineの酸化誘導体であるMitragynine pseudoindoxyl及び7-Hydroxymitragynineはモルヒネよりも高いオピオイド受容体親和性を示すことを見い出した。さらに現段階ではこれら鎮痛性インドールアルカロイドはモルヒネ同様オピオイドμ受容体に選択的に作用していることがわかった。これらの知見を受けて、生体内での活性が最も強い7-Hydroxymitragynineを用いオピオイド受容体結合モデルを提唱した。更に、マウスを用いたin vivoの鎮痛試験において7-Hydroxymitragynineは皮下、経口投与でモルヒネをはるかに凌ぐ活性が確認された。特に経口投与での差は顕著であり、その有用性が大いに期待できる。これらの研究成果から、コリナンテ骨格を有するミトラガイナ属アルカロイド誘導体がオピオイドレセプターのサブタイプ選択的作動薬創製のための先導化合物として高いポテンシャルを有していることが示唆された。

- 著者

- 岩田 義弘 寺島 万成 長島 圭士郎 服部 忠夫 堀部 晴司 岡田 達佳 櫻井 一生 内藤 健晴 大山 俊廣 門山 浩 戸田 均

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.Suppl.2, pp.S195-S201, 2010 (Released:2011-12-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

われわれは下顎を支え前頸部舌骨上下筋群と胸鎖乳突筋に等尺性収縮の運動負荷を短時間に行うことにより嚥下機能の改善につながることを報告してきた。等尺性収縮は短時間での筋力増加が期待できる訓練手技であり、この訓練を高齢者 11 名 (60 - 88 歳) に毎食事前 4 - 6秒 3 回ずつ、自分自身で行い、2 - 4週間後にその効果を確認した。結果、repetitive saliva swallowing testは訓練前平均 2.7 (± 1.2) から訓練後 6.2 (± 1.6) と変化した。頸部側面単純レントゲン撮影では頤 - 舌骨間が11.1%、頤 - 甲状軟骨間が 8.4%短縮した。胸骨 - 甲状軟骨間は12.0%延長した。年齢とともに胸骨に近づいた舌骨・甲状軟骨の位置はこの訓練により頤に近づいた。このことは嚥下運動の開始が早くなり誤嚥防止に役立つと考えられる。舌骨・喉頭周囲の筋力増強を目的とした嚥下訓練は確立されたものは少なく、本手技は高齢者の嚥下機能改善に寄与することが考えられると同時に手技が簡便で短時間での効果発現が見込まれるため各種嚥下障害への応用が期待される。

- 著者

- 堀 恵子

- 出版者

- 日本女子大学国語国文学会

- 雑誌

- 国文目白 (ISSN:03898644)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.68-81, 2020-02

1 0 0 0 OA 組換えインフルエンザウイルスの構築と応用

- 著者

- 村上 晋 堀本 泰介 河岡 義裕

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug Delivery System (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.616-626, 2009 (Released:2010-02-16)

- 参考文献数

- 65

インフルエンザウイルスのリバースジェネティクスの確立により,ウイルス蛋白質を任意に改変した変異ウイルスの作製が可能になった.そういった変異ウイルスは,現在のインフルエンザの基礎研究において欠かすことのできない有用なツールとして活用されている.また,応用面においても,現在備蓄が進んでいるH5N1プレパンデミックワクチンには本法を用いて作製された弱毒変異ウイルスが用いられている.今後,変異ウイルス作製技術は,インフルエンザの次世代ワクチンの開発にも大いに貢献することが期待される.一方,リバースジェネティクスを用いた外来性エピトープや外来性遺伝子を発現する組換えインフルエンザウイルスの構築により,効果的な免疫応答を惹起する多価ワクチンや遺伝子治療用デリバリーベクターへの応用が考えられている.現時点では,組換えウイルスの安定性,発現性,増殖性などの問題点を改善する必要性が指摘されているものの,インフルエンザウイルスベクターの持つ数多くの利点を活かすべく実用化を目指したさまざまなアプローチが展開されている.