1 0 0 0 日本気管支学会総会出席者を対象とする喫煙アンケートの集計結果から

- 著者

- 小林 淳 北村 諭

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.176-179, 1997

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1995年に宇都宮で開催された第18回日本気管支学会総会出席者を対象に喫煙に関するアンケート調査を行い, 我々自身の喫煙に関する意識を調査した。その結果, 総配布数943枚に対して回収数は748枚で, 回収率は79%であった。喫煙率は22%であり, 回答者の勤務する病院が全面的に禁煙であるのはわずかに59名(8%)であった。また, 医師は39%のみが分煙されているのに対して, 患者は82%が分煙されていた。病院内たばこ販売については, 約6割で自動販売機や売店でたばこが販売されていた。その一方で82%の回答者が病院の無煙環境を望んでいた。我々は職業的倫理観から患者に禁煙を勧め, 同時に自らも率先して禁煙すべきであろう。また気管支学会内部でも十分に論議し, 関連学会と共同で何らかの社会的行動をとるべきではないかと考える。

1 0 0 0 IR <研究論文抄録>テオフィリンナトリウム1水和物の球形晶析法の速度論的研究

1 0 0 0 IR 伝記にえがかれた後藤新平像(上) : 戦中・戦後を中心に

- 著者

- 林 正子

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 史苑 (ISSN:03869318)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.13-35, 1976-12

1 0 0 0 4.耳管機能と中耳真珠腫

- 著者

- 長谷川 純 川瀬 哲明 菊地 俊晶 小林 俊光

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 (ISSN:09143491)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.12, pp.905-909, 2005-11-20

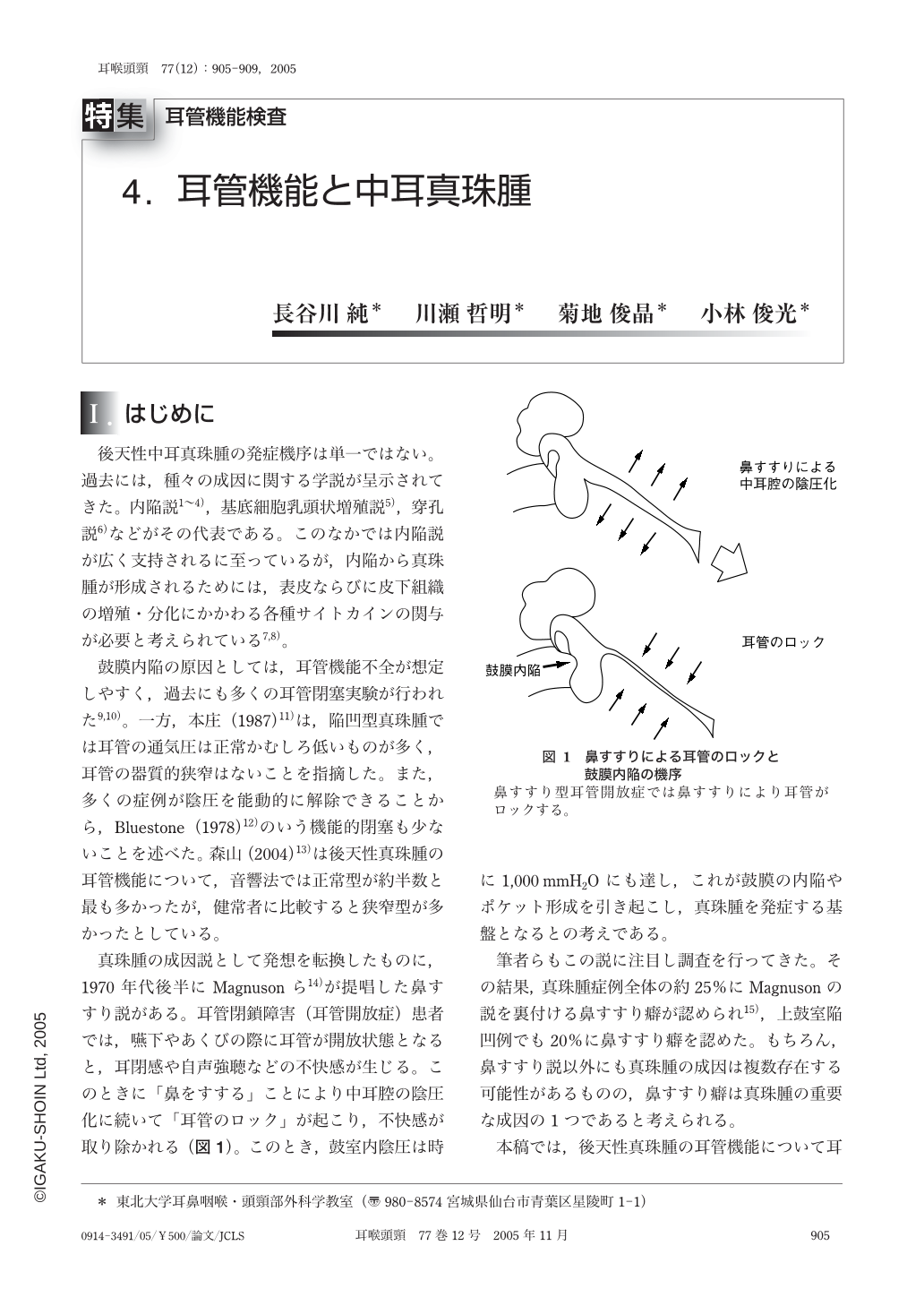

Ⅰ.はじめに 後天性中耳真珠腫の発症機序は単一ではない。過去には,種々の成因に関する学説が呈示されてきた。内陥説1~4),基底細胞乳頭状増殖説5),穿孔説6)などがその代表である。このなかでは内陥説が広く支持されるに至っているが,内陥から真珠腫が形成されるためには,表皮ならびに皮下組織の増殖・分化にかかわる各種サイトカインの関与が必要と考えられている7,8)。 鼓膜内陥の原因としては,耳管機能不全が想定しやすく,過去にも多くの耳管閉塞実験が行われた9,10)。一方,本庄(1987)11)は,陥凹型真珠腫では耳管の通気圧は正常かむしろ低いものが多く,耳管の器質的狭窄はないことを指摘した。また,多くの症例が陰圧を能動的に解除できることから,Bluestone(1978)12)のいう機能的閉塞も少ないことを述べた。森山(2004)13)は後天性真珠腫の耳管機能について,音響法では正常型が約半数と最も多かったが,健常者に比較すると狭窄型が多かったとしている。 真珠腫の成因説として発想を転換したものに,1970年代後半にMagnusonら14)が提唱した鼻すすり説がある。耳管閉鎖障害(耳管開放症)患者では,嚥下やあくびの際に耳管が開放状態となると,耳閉感や自声強聴などの不快感が生じる。このときに「鼻をすする」ことにより中耳腔の陰圧化に続いて「耳管のロック」が起こり,不快感が取り除かれる(図1)。このとき,鼓室内陰圧は時に1,000mmH2Oにも達し,これが鼓膜の内陥やポケット形成を引き起こし,真珠腫を発症する基盤となるとの考えである。 筆者らもこの説に注目し調査を行ってきた。その結果,真珠腫症例全体の約25%にMagnusonの説を裏付ける鼻すすり癖が認められ15),上鼓室陥凹例でも20%に鼻すすり癖を認めた。もちろん,鼻すすり説以外にも真珠腫の成因は複数存在する可能性があるものの,鼻すすり癖は真珠腫の重要な成因の1つであると考えられる。 本稿では,後天性真珠腫の耳管機能について耳管閉鎖障害の観点を中心として述べ,鼻すすり癖を有する真珠腫(以下,「鼻すすり真珠腫」)の取り扱いおよび治療について述べる。

- 著者

- 小林 辰至 永益 泰彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.185-193, 2006-09-10 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 8

Since scientific research begins with the setting of hypotheses, students at teachers colleges must to design hypotheses learn during teacher training. However, no effective generalized instruction methods for hypothesis setting have been developed. In fact, no such instruction has ever been carried out. In this study, we investigated the actual involvement of elementary school teacher candidates in inquiry into natural science and related fields in their elementary, junior and senior high school days. At the same time, we developed a method to design a hypothesis based on the technique of the "four question strategy" in order to practice this method using these teacher candidates, and demonstrated the following findings: (1) With the advancement from elementary and junior high school to senior high school, the percentage of elementary school teacher candidates who liked the subject of natural science tended to decline. In particular, during their senior high school days, half of such students disliked this subject. (2) The frequencies of observations and experiments tended to decrease, as seen in their low rate of liking for natural science when they advanced to higher schools. At high school, the frequencies of observations and experiments were only 20.3% even when both "high" and "somewhat high" were combined. This figure was extremely low compared with those of elementary and junior high schools, which is problematic. (3) The percentage of students who had gone through a series of the experiences of science learning was under 10%. (4) Two 60-minute sessions were conducted using the instruction method and worksheet developed through the "four question strategy." As a consequence, more than 90% of the students responded by saying "well understood," and "somewhat understood." From this outcome, we concluded that the newly proposed instruction method and worksheet were highly effective for the students to acquire a means to design hypotheses.

1 0 0 0 清親東京名所 : 酒井コレクション 2

1 0 0 0 OA 胎児, 新生児中枢神経疾患の超音波診断

- 著者

- 林 隆 市山 高志 武田 香苗

- 出版者

- The Japan Academy of Neurosonology

- 雑誌

- Neurosonology:神経超音波医学 (ISSN:0917074X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.27-35, 2000-02-29 (Released:2010-10-14)

- 参考文献数

- 20

Doppler sonography is a convenient and useful procedure for evaluating intracranial lesions and hemodynamics, especially in the fetus and neonate. Initially B-mode ultrasonic images were used as the main procedure for investigating intracranial lesions. However, two-dimensional Doppler sonography, so-called color Doppler (CD) sonography, has superseded classical echosonography. It is possible with CD to visualize the intracranial arteries and veins in real time. In addition, the pulsed Doppler system (PD) in combination with CD, can be used to measure selectively the flow velocity at any point in the CD-visualized vessels. PD combined with CD could represent the selective flow condition at the intracranial main vessels, the anterior cerebral artery, basilar artery, middle cerebral artery and internal cerebral vein. But the flow conditions in these main arteries may not reflect the peripheral hemodynamics. Recently we used power flow Doppler imaging (PF) to show vessels that have low flow and small caliber. Now we are able to visualize the lenticulostriate artery (LSA), which perforates the branches of the middle cerebral artery, and have demonstrated the steady flow conditions of intracranial peripheral circulation. Three-dimensional reconstruction of PF images may provide a new quantitative and qualitative method of evaluating intracranial circulation. Selective echoangiography should clarify the mystery that surrounds brain circulation in perinatal period.

1 0 0 0 OA チンパンジー4頭の脳形態の発達

- 著者

- 三上 章允 西村 剛 三輪 隆子 松井 三枝 田中 正之 友永 雅己 松沢 哲郎 鈴木 樹里 加藤 朗野 松林 清明 後藤 俊二 橋本 ちひろ

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第22回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.90, 2006 (Released:2007-02-14)

大人のチンパンジーの脳容量はヒトの3分の1に達しないが、300万年前の人類とほぼ同じサイズである。また、脳形態とその基本構造もチンパンジーとヒトで良く似ている。そこでチンパンジー脳の発達変化をMRI計測し検討した。[方法] 霊長類研究所において2000年に出生したアユム、クレオ、パルの3頭と2003年に出生したピコ、計4頭のチンパンジーを用いた。測定装置はGE製 Profile 0.2Tを用い、3Dグラディエントエコー法で計測した。データ解析にはDr_View(旭化成情報システム製)を用いた。[結果] (1)脳容量の増加は生後1年以内に急速に進行し、その後増加のスピードは鈍化した。(2)大脳を前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けて容量変化を見ると前頭葉の増加が最も著明であった。(3)MRIで高輝度の領域の大脳全体に占める比率は年齢とともにゆっくりと増加した。[考察] チンパンジーとヒトの大人の脳容量の差を用いてチンパンジーのデータを補正して比較すると、5歳までのチンパンジーの脳容量の増加曲線、高輝度領域に相当すると考えられる白質の増加曲線は、ヒトと良く似ていた。今回の計測結果はチンパンジーの大脳における髄鞘形成がゆっくりと進行することを示しており、大脳のゆっくりとした発達はチンパンジーの高次脳機能の発達に対応するものと考えられる。

本論文では,情報伝達効果の高いデジタルサイネージデザインの検討を目的として,自律移動型デジタルサイネージの移動方略における生物らしさが情報伝達効果に及ぼす影響を検証する.実験システムとして,12星座占いによる「今日の運勢」を提示する移動型デジタルサイネージを構築し,生物らしい移動方略として人を追従する動作を実装した.本デジタルサイネージを,生物らしい動作を行う条件(生物条件),機械的な繰り返し動作を行う条件(単調条件),および動作を行わない条件(固定条件)の3条件で比較実験を行った結果,生物条件では固定条件より利用者数が増加する傾向があり,また,生物条件では単調・固定条件と比較して,運勢占いの結果と実際の今日の運勢が一致していたと回答する利用者の割合に増加がみられた.

- 著者

- 川路 則友 白石 哲 林 宏

- 出版者

- 公益財団法人 山階鳥類研究所

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.82-93, 1978

1974年7月から1976年12月まで原則として各月1回,有明海北部沿岸(福岡県山門郡大和町の大和干拓地周辺)においてセンサスを行った。確認された鳥類は25科99種であった。そのうちガンカモ科,チドリ科およびシギ科の3科の鳥類だけで47種(47.5%)を占めていた。そこで,この3科の鳥類について,それぞれの種類数および個体数の季節変動を調べた。<br>1.ガンカモ科に属する鳥類の総個体数は冬に最も多く確認されるが,種類数は春と秋に多かった。<br>2.チドリ科に属する鳥類の総個体数は春の渡り時よりも秋の渡り時において多かった。種類数は春と秋で大差はなかった。<br>3.シギ科鳥類の個体数では,春の渡り時の方が秋の渡り時よりも多かった。種類数は春と秋でそれほど差はなかった。<br>4.有明海北部におけるシギ•チドリ類の観察記録を大阪湾,東京湾および宮城県蒲生におけるそれらと比較考察した。すなわち,有明海北部沿岸で確認されたシギ•チドリ類35種のうち,観察例の少ない18種を除いた17種について,有明海北部沿岸における渡りの型と上に述べた3渡来地におけるそれらとを比較考察した。<br>5.上記3渡来地と同じ型を示す種として6種(メダイチドリ,ダイゼン,ツルシギ,アオアシシギ,キアシシギ,ソリハシシギ),異なる型を示すものとして11種(シロチドリ,ムナグロ,キョウジョシギ,トウネン,ハマシギ,オバシギ,タカブシギ,オグロシギ,オオソリハシシギ,ホウロクシギ,チュウシャクシギ)をあげた。これらの渡りの型からそれぞれの種の渡りの径路を考察した結果,小林(1959)が述べている3つの北上径路の他に,第4の径路として日本列島の南岸に沿って北上する径路もあると考えられた。また,南下の径路としては2つの径路が考えられた。<br>6.北上,南下のいずれにしても,有明海を通過するシギ•チドリ類については,本州よりも中国大陸や朝鮮により深い関係を有する鳥類が多いことが推察された。

- 著者

- 若林 美佐知

- 出版者

- 読史会

- 雑誌

- お茶の水史学 (ISSN:02893479)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.69-92, 2011

1 0 0 0 OA 本朝通鑑 : 標記

- 著者

- 林羅山 (道春) , 林春斎 著

- 出版者

- 博文館

- 巻号頁・発行日

- vol.前編, 1897

1 0 0 0 OA 微粒子の磁性

- 著者

- 古林 孝夫 間宮 広明 中谷 功

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.8, pp.638-644, 1999-08-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ケイ酸アルミニウムによる呼吸器障害の3例

- 著者

- 小林 照和 牧山 政雄 杉山 雅俊

- 出版者

- Japanese Association for Acute Medicine

- 雑誌

- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.3, pp.136-140, 2001-03-15 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 7

We treated 3 patients who developed respiratory disorders due to aluminum silicate, a principal component of “Kitty litter” (cat dirt). Case 1 was a 37-year-old woman with dyspnea treated for bronchial asthma for 3 months from about September 1995. Dyspnea was exacerbated after inhalation of powder from Kitty litter. On admission, disturbance of consciousness and marked hypoxemia were noted, but the patient recovered through respiratory management. Bronchoscopy showed white sputum in each segment of the bronchi. Case 2 was a 48-year-old woman with a cough exacerbated from about November 1998. Moist rales were present in expiration on chest auscultation. Symptoms were resolved by the administration of bronchodilators and expectorants. Case 3 was a 45-year-old woman with dyspnea treated for bronchial asthma since about March 1998 without improvement. Moist rales were present in bilateral lung fields during inspiration and expiration. A diagnosis of pneumonitis was made based on chest computed tomography (CT) findings recovered by bronchodilators and expectorants. From the information obtained by inquiry about the disorder, all 3 patients were considered have problems related to Kitty litter. Silica was present in the sputum of all 3 in analysis using an X-ray microanalyzer. Kitty litter causes severe symptoms on massive inhalation and respiratory disorders by inhalation of even a small amount over a long period. Precaution are thus required for indoor use.

1 0 0 0 OA 09方−10−口−30 競泳選手におけるVR映像がパフォーマンスに及ぼす影響

- 著者

- 林 享 草薙 健太 水上 拓也 松井 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第68回(2017) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.217_3, 2017 (Released:2018-02-15)

近年、スポーツ選手の競技力向上を目的として、体力や技術のトレーニングに加えて、精神面のトレーニングとしてのイメージトレーニングが注目されている。最近では、水泳界において、小型防水ビデオカメラを用いることで水中でも主観的な映像からバーチャルリアリティー映像(VR映像)を体験することが可能になり、競泳選手の新しいイメージトレーニングの手法としてVR映像が使用できる可能性が考えられる。以 上のことから、本研究の目的は、競泳選手におけるVR映像が、最大努力泳に及ぼす影響を明らかにすることとした。本実験には、鍛錬された男性競泳選手11名が参加した。被験者はVR映像視聴(VR)とVR映像視聴しない(コントロール)試技を行い、VR試行では視聴直後に100m自由形全力泳を行った。測定項目は、100m泳タイムおよび乳酸値であった。実験の結果、100m泳タイムはVRがコントロール条件より速くなる傾向がみられ、レベルが低い選手ほどタイムの改善が顕著であった。また、乳酸においては、最大値がVRにおいて高くなる傾向にあり、最大値から全力泳後10分後までの減少量も、VRがコントロール条件に比べて有意に大きかった(p<0.05)。

1 0 0 0 紛争処理と平和維持に関わる安保理の動向

- 著者

- 楢林 建司

- 出版者

- 世界法学会

- 雑誌

- 世界法年報 (ISSN:09170421)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.23, pp.75-92, 2004

1 0 0 0 IR 国際刑事裁判所における非協力への対応と国連安全保障理事会の役割

- 著者

- 大越 真木 Maki OHKOSHI 桜美林大学国際学研究科 Graduate School of International Studies J. F. Oberlin Universit

- 出版者

- 桜美林大学大学院国際学研究科

- 雑誌

- 国際学研究 = International studies (ISSN:21859779)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.19-30, 2014-03-20