1 0 0 0 朝日新聞大阪本社所蔵「富士倉庫資料」(写真)東南アジア関係一覧

- 著者

- 早瀬晋三 白石昌也編

- 出版者

- 早稲田大学アジア太平洋研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 Clinostomum属吸虫による寄生虫性咽頭炎の1例

1 0 0 0 還元水によるグルコース取り込み増強効果

1 0 0 0 OA 高度の嚥下障害を呈したボレリア脳幹脳炎の1例

- 著者

- 河野 祐治 重藤 寛史 白石 祥理 大八木 保政 吉良 潤一

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.265-267, 2010 (Released:2010-05-06)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 2

症例は30歳男性である.嚥下障害,複視,ふらつきにて発症し,吃逆も出現.軽度意識混濁,左側優位の眼瞼下垂,左注視方向性眼振,両側眼輪筋と口輪筋の軽度脱力,体幹失調をみとめた.嚥下反射は著明に亢進し,嚥下困難を呈していた.脳波は間欠性に全般性に高振幅徐波が出現し,脳幹脳炎と考えられた.しかし血算,血液生化学,髄液検査,頭部MRIに異常をみとめなかった.副腎皮質ステロイド剤は吃逆,複視,眼瞼下垂を改善したが,その他の症状に無効.免疫グロブリン療法も無効であった.その後,抗ボレリア抗体陽性が判明し,抗生剤投与にてすみやかに改善した.通常の免疫療法への反応に乏しい脳幹脳炎ではボレリア感染も考慮すべきである.

1 0 0 0 OA ウォームギヤを用いたスードメカニズム機能の実現

- 著者

- 岩本 太郎 板井 雄大 白山 幸治 永野 顕法

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.10, pp.1154-1159, 2009 (Released:2011-11-15)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 1

A conceptional idea of the pseudo mechanism is proposed. This concept means that a different mechanical feature from the natural one appears on the mechanism by means of control method. For example, a worm gear behaves like an one-way clutch. Generally, worm gears cannot be driven by load torque because of its mechanical stop feature. But the worm gear of this concept can be driven by load in specified direction, and the rotation to the other direction is prohibited. This asymmetrical motion is achieved by a switching operation of a force feedback control. The applied load torque is detected and fed back positively to a position servo control system in order to achieve power assist control. The worm gear seems to be driven by the load torque and it resembles to a spring motion. If the force feedback line is cut off, the drive system cannot be driven by a load. The switching operation of the force feedback line causes to a selection of back drivable feature or mechanical stop feature. The switching condition is set by a direction and threshold value according to the required mechanical feature. The pseudo mechanical worm gear also pretends as a torque limiter or a ratchet.

1 0 0 0 一事不再理の客観的効力

1 0 0 0 OA 研究室訪問・白取祐司教授インタビュー

- 著者

- 秋田 大輔 石井 登茂子 浜浦 貴彬 森 大輝 白取 祐司 Shiratori Yuji

- 出版者

- 神奈川大学大学院法務研究科

- 雑誌

- 神奈川ロージャーナル

- 巻号頁・発行日

- vol.08, pp.55-62, 2015-10-01

学生企画

1 0 0 0 OA 股関節角度およびモーメントの変化が腸脛靭帯の硬度に与える影響

- 著者

- 建内 宏重 白鳥 早樹子 市橋 則明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0568, 2014 (Released:2014-05-09)

【はじめに,目的】腸脛靭帯炎は,ランナーや変形性膝関節症患者において頻度が高く,大腿骨外側上顆部での腸脛靭帯(ITB)による圧迫や摩擦により生じるため,ITBの硬度が高いことが腸脛靭帯炎の直接的な原因と考えられる。したがって,ITBの硬度に影響を与える要因を明確にすることは,腸脛靭帯炎の評価・治療において重要である。しかし,現在までITBの硬度を測定した報告は存在しないため,ITBの硬度に影響を与える要因も明らかではない。ITBの硬度を変化させる要因としては,主に股内外転角度や股内外転モーメント,股外転筋群の筋活動の変化などが考えられる。本研究では,近年開発された,生体組織の硬度を非侵襲的に測定できるせん断波エラストグラフィーを用いて,股関節の角度およびモーメント,股外転筋群の筋活動の変化がITBの硬度に与える影響を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は健常者14名(男性7名,女性7名:平均年齢22.0歳)とした。課題は,骨盤,体幹ともに3平面で中間位の片脚立位(N),下肢挙上側の骨盤を前額面で10°下制させ体幹は中間位にした片脚立位(Pdrop),Pdropの肢位で体幹も下肢挙上側へ傾斜させた片脚立位(PTdrop),下肢挙上側の骨盤を前額面で10°挙上し体幹は中間位にした片脚立位(Prise),Priseの肢位で体幹も支持脚側へ傾斜させた片脚立位(PTrise)の5条件とした。ITB硬度(弾性率)の測定には,超音波診断装置(SuperSonic Imagine社製)のせん断波エラストグラフィー機能を用いた。測定部位は膝蓋骨上縁の高位とし,5秒間姿勢を保持し超音波画像が安定してから記録した。また同時に,3次元動作解析装置(Vicon motion systems社製)と床反力計(Kistler社製)を用いて,各条件の股内外転角度・モーメント(内的)を測定した。加えて,ITBと解剖学的に連続する大殿筋(上部線維),中殿筋,大腿筋膜張筋(TFL),外側広筋の筋活動量を表面筋電計(Noraxon社製)により記録した。筋電図は,各筋の最大等尺性収縮時の値で正規化した。各条件の測定順は無作為とし,各々2回ずつ測定を行った。超音波画像でのITB硬度の測定は,ITB部に関心領域を3か所設定し,それらの部位の弾性率の平均値を求めた。なお,この測定は,実験後に条件が盲検化された状態で一名の検者が行った。ITBの硬度,筋活動量,股角度とモーメント各々について2試行の平均値を解析に用いた。各条件間の比較をWilcoxon符号付順位検定とShaffer法を用いた補正により行い,有意水準は5%とした。【倫理的配慮,説明と同意】所属施設の倫理委員会の承認を得たのち,対象者には本研究の主旨を書面及び口頭で説明し,参加への同意を書面で得た。【結果】股外転角度は,N(0.2°;中央値)に対してPdrop,PTdropで有意に内転位(-7.5°,-8.7°),Prise,PTriseで有意に外転位(11.0°,11.4°)であった。PdropとPTdrop間,PriseとPTrise間には有意差はなかった。ITB硬度は,N(10.7 kPa;中央値)に対してPTdrop(13.2 kPa)では有意に増加し,PTrise(8.1 kPa)では有意に減少したが,Nに対してPdrop(11.8 kPa)とPrise(8.7 kPa)では有意差を認めなかった。また,ITB硬度はPdropよりPTdropで有意に増加し,PdropよりもPriseで有意に減少した。股外転モーメントは,NよりもPTdropで増加,PTriseで減少し,Pdrop,Priseでは有意な差を認めなかった。さらに股外転モーメントは,PdropよりもPTdropで有意に増加し,PriseよりもPTriseで有意に減少した。筋活動における有意差として,大殿筋はPriseで他条件よりも増加し,中殿筋とTFLはNよりもPdrop,PTdropで減少,Priseで増加し,外側広筋はNに対してPriseで増加した。【考察】ITB硬度はPTdropで最も増加した。PTdropはNよりも中殿筋やTFLの筋活動量が減少したが股内転角度は増大しており,外転筋群の筋活動量よりも股関節角度の影響を強く受けたと考えられる。しかし,PdropはPTdropと股内転角度は同じでもNと比べてITB硬度の有意な増加は認めなかった。PTdropとPdrop間では,筋活動量に差がないもののPTdropの方が股外転モーメントは増加しており,股関節角度だけでなくモーメント変化もITB硬度に重要な影響を与えることが示された。【理学療法学研究としての意義】本研究により,ITB硬度が増加しやすい姿勢とともに硬度に影響を与える要因が明らかとなった。本研究は,腸脛靭帯炎の評価・治療に関して意義のある研究であると考える。

1 0 0 0 OA ヘパリン生食キット製剤の便益性に関する検討

- 著者

- 後藤 伸之 吉村 直人 萱野 勇一郎 渡辺 享平 林 美由 青池 美穂 白波瀬 正樹 脇屋 義文 政田 幹夫

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.401-406, 2002-08-10 (Released:2011-03-04)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

A heparin lock is technique performed in order to prevent blood coagulation in the needle detained in the vessel, or a catheter. In Japan, when we perform a heparin lock, a heparin injection is diluted with physiological salt solution before use. We need to use prefilled syringes with diluted heparin. We received a sample of this product. We investigated the user-friendliness of the product. From our results, the prefilled syringe with the diluted heparin was found to be useful. Furthermore, when we use the prefilled syringe with diluted heparin, patient safety is increased.

- 著者

- どど 孝介 高橋 正人 山田 雄次 杉本 芳一 橋本 祐一 白井 隆一

- 出版者

- 天然有機化合物討論会実行委員会

- 雑誌

- 天然有機化合物討論会講演要旨集 42 (ISSN:24331856)

- 巻号頁・発行日

- pp.667-672, 2000-10-01 (Released:2017-08-18)

Dysidiolide (1), a novel sesterterpene from the Caribbean marine sponge Dysidea etheria de Laubenfels, inhibits the protein phophatase cdc25A (IC_<50>=9.4μM) that promotes the Gl/S transition of the cell cycle by dephosphorylation of the cyclin/CDK complex. Cdc25A is known to be oncogenic and overexpressed in a number of tumor cell lines. Therefore, cdc25A inhibitor dysidiolide is regarded as a novel candidate agent for the treatment of cancer and other proliferative diseases. Although some groups accomplished total synthesis of dysidiolide, a synthetic approach to its struture-activity relationship has not been reported yet. We developed an efficient synthetic route to dysidiolide and its analogs in order to investigate the structure-activity relationship. The retrosynthetic analysis is shown in scheme 1. The octalin framework was constructed by intermolecular Diels-Alder reaction of the chiral triene (5) with crotonaldehyde (scheme 3). Subsequently, the quaternary center at C6 was created by methylation of the exocyclic enolate (scheme 4). Finally, the γ-hydroxybutenolide residue was introduced by addition of 3-furyllithium to the aldehyde (2) and successive photochemical oxidation of the furan ring. A series of dysidiolide analogs were synthesized according to the same procedures. To investigate the structure-activity relationship of dysidiolide, dysidiolide and its analogs were examined for cdc25A/B inhibitory activity and antiproliferative activity (table1). Searching for simple and strong cdc25A inhibitors, we designed and synthesized novel cdc25A inhibitors using Windaus-Grundmann ketone derived from Vitamin D3 (figure 1, table 2). Finally, to comfirm the effect of cdc25A inhibitors on cell cycle progression, cell cycle analysis was performed (figure 2).

1 0 0 0 直線テーパ導波管形カットオフフィルタの特性

- 著者

- 白崎 博公 石原 藤夫

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:03736105)

- 巻号頁・発行日

- vol.J69-B, no.7, pp.715-721, 1986-07-25

二つの直線テーパ導波管およびカットオフ導波管からなるカットオフフィルタについて理論的に解析し,反射透過係数を数値計算により求めている.解法はテーパ導波管内の基本モードに対して成立する微分方程式を,導波管接続部での各境界条件を満足させるように,基本モード関数をclosed formで求めることなく,ルンゲクッタ法を用いて解くという方法で求めている.そして,Xバンドを用いた実験結果と良く一致することが示されている.

1 0 0 0 n 乗コサインテーパ導波管形カットオフフィルタの特性

- 著者

- 白崎 博公 石原 藤夫

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:03736105)

- 巻号頁・発行日

- vol.J70-B, no.4, pp.470-475, 1987-04-25

二つのn乗コサインテーパ導波管およびカットオフ導波管からなるカットオフフィルタについて理論的に解析し,反射透過係数を具体的数値として求めている.解析はテーパ導波管内の基本モードに対して成立する微分方程式を,導波管接続部での各境界条件を満足させるように,ルンゲクッタ法を用いて解くという方法で求めている.この解析法は,モード関数をclosed formで求める必要がないため,応用範囲が非常に広い.更に,Xバンドを用いた実験を行い,理論値と実験値がよく一致することを確かめ,本方法の実用性を確認している.

- 著者

- 白崎 博公

- 出版者

- 新技術コミュニケ-ションズ

- 雑誌

- O plus E (ISSN:09115943)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.294-299, 2005-03

- 著者

- 白崎 博公

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. C-1, エレクトロニクス 1-光・波動 (ISSN:09151893)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.8, pp.303-309, 1996-08-25

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 7

マイクロストリップ線路不連続部の導波管モデル解析に基づき, モード整合法と一般化散乱行列法を用いて, 直線およびn乗コサイン形テーパを階段近似して各部の実効誘電率と実効幅を考慮することにより, 反射損特性を解析している. そして,テーパ長がある程度長い場合に,直線テーパよりはるかに特性が向上することを示している. また,特性チャートを定義して特性が向上する形状の評価を行っている. 更に,テーパを入出力部に対称に二つ用いた形状の回路の反射損特性も解析している.

- 著者

- 山口 晋一 白坂 成功

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.124-132, 2019

<p>システム開発の要件定義工程において,STAMP/STPA の適用により得られる損失シナリオから導出したコンポーネント安全制約を,開発へ直ちにフィードバックすることは,開発早期でより安全性の高いシステムを構築する上で重要である.本論文では,STAMP/STPA での解析対象となるコントロールアクションから抽出した非安全なコントロールアクションに優先順位をつけて解析を実施する手法を示した.非安全なコントロールアクションは,システムハザードに至り,そのハザードは損失を引き起こす.そのトレーサビリティを利用して,非安全なコントロールアクションに関連づくハザードの影響度から,安全解析の優先順位をつける.システム全体を構成する各要素に対して,本論文で提案する手法でSTAMP/STPA を適用し,優先順位の高い非安全なコントロールアクションから順次,解析する.その結果として得られた,損失シナリオから導出したコンポーネント安全制約を要件定義工程へ逐次的にフィードバックする.それにより,開発早期でのより安全性の高いシステム開発を目指した.そして,放射線治療装置へ適用することで,STAMP/STPA の実施における非安全なコントロールアクションへの安全解析の優先順位づけに対する課題の解決手法を提示することができた.</p>

- 著者

- 高宮 智正 横山 泰廣 山下 周 白井 康大 鈴木 雅仁 前田 真吾 田中 泰章 佐々木 毅 笹野 哲郎 川端 美穂子 平尾 見三

- 出版者

- Japan Heart Foundation

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.S3_12-S3_16, 2013

症例は33歳, 女性. ほぼ終日持続する心房頻拍 (atrial tachycardia ; AT) に対してカテーテルアブレーションを施行した. 12誘導心電図のP波の形状から心房頻拍は右心耳または三尖弁輪起源と推定された. EnSite Multi-Electrode Array (MEA) カテーテルが三尖弁輪を跨ぐように右室心尖部に向けて留置してAT中に三尖弁輪部のNCMを行い, 自由壁側10時方向に心房頻拍の起源を同定してカテーテルアブレーションに成功した. ATの機序としては心臓電気生理学的検査 (electrophysiological study ; EPS) 所見より異常自動能と考えられた. 三尖弁輪部は中隔側, 自由壁側ともconventional mappingに苦労することがあり, non-contact mapping (NCM) が有用と考えられた.

1 0 0 0 OA 関西国際空港連絡橋の照明

- 著者

- 近藤 直久 白尾 和久 平岩 国弘

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.Appendix, pp.239, 1995-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 3

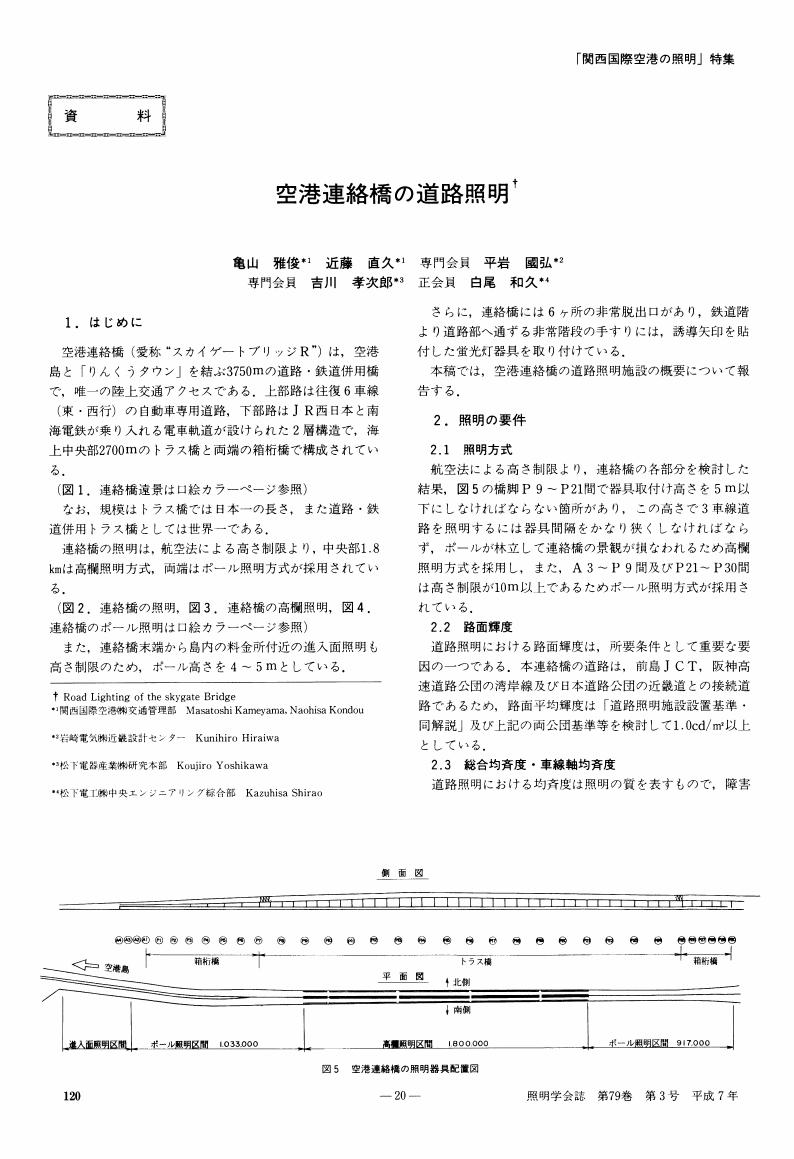

1 0 0 0 OA 空港連絡橋の道路照明

- 著者

- 亀山 雅俊 近藤 直久 平岩 國弘 吉川 孝次郎 白尾 和久

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.120-123, 1995-03-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 3

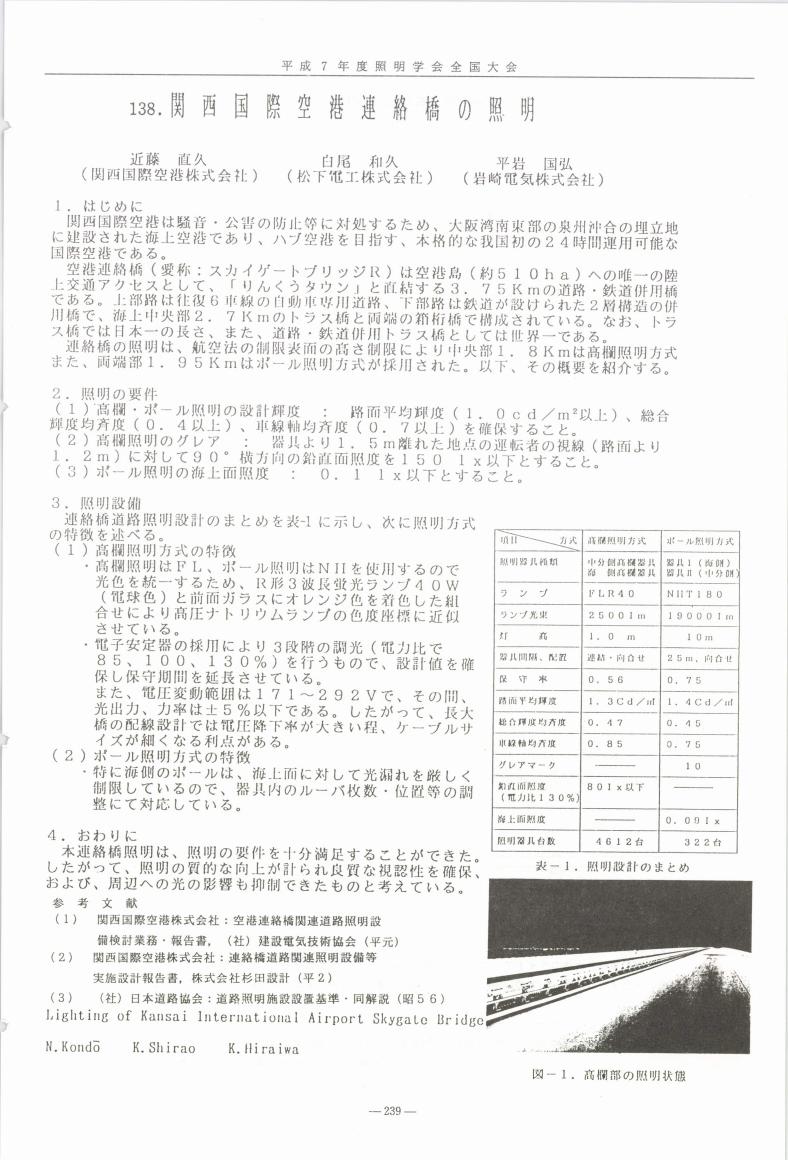

1 0 0 0 138. 関西国際空港連絡橋の照明

- 著者

- 近藤 直久 白尾 和久 平岩 国弘

- 出版者

- 一般社団法人照明学会

- 雑誌

- 照明学会全国大会講演論文集 (ISSN:09191895)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 1995-03-31

1 0 0 0 OA 並列比濁時間分析法によるエンドトキシンの自動測定

- 著者

- 大石 晴樹 畑山 泰道 白石 浩己 柳沢 和也 佐方 由嗣

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.3, pp.300-303, 1985-03-25 (Released:2008-05-30)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 8 8

An attempt has been made to develop an automated instrument that measures the turbidity change in gelation reaction of a solution containing endotoxin and Limulus amoebocyte lysate, and quantifies endotoxin by determining gelation time of the sample. This instrument monitors the ratio R (t) of the sequential to the initial transmittance of up to 64 samples simultaneously and independently at 10 s increments. As the samples are stationarily incubated at controlled temperature of 37±0.5°C, the objective judgement of gelation is provided without any disturbance from sample vibration. Defining gelation time as the time required to obtain 5% decrease of R (t), the well correlated calibration curve was obtained for endotoxin concentration from 1 pg/ml to 100 ng/ml. The coefficients of variation of the calculated endotoxin concentration were 5.64 to 14.1%. The judgement of gelation by this method agreed well with that by the conventional gel-clot method when the proper measuring time (about a half of that by the conventional method) was selected.