1 0 0 0 OA 全身性エリテマトーデスに合併しステロイド大量療法が奏功した骨髄線維症の1例

- 著者

- 吉田 秀 遠藤 平仁 田中 淳一 飯塚 進子 木村 美保 橋本 篤 田中 住明 石川 章 廣畑 俊成 近藤 啓文

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.302-309, 2008-12-30 (Released:2016-11-30)

- 参考文献数

- 26

A woman of 50 years of age who had a 13-year history of hypothyroidism was diagnosed with systemic lupus erythematosus (SLE) with butterfly rash, leukopenia, positivity of antinuclear antibody, anti-DNA antibody and anti-Sm antibody. Two years later, she developed nephritis (WHO type IV) and remitted with corticosteroid pulse and intermittent intravenous cyclophosphamide pulse therapy (IVCY). Four years after the onset of SLE, she relapsed with proteinuria and leukopenia when she was taking 9 mg/day of prednisolone (PSL) but she stopped all the medication of her own accord. Four months passed without any therapy, she was admitted to our hospital with disturbance of consciousness and anasarca. Laboratory findings showed pancytopenia (WBC 1300/μl, RBC 233×10⁴/μl, Hb6.9g/dl, Plt3.6×10⁴/μl), aggravation of lupus nephritis and hypothyroidism. Chest X-ray and ultrasonography demonstrated pleural and pericardial effusion and the absence of hepatosplenomegaly. She was also diagnosed with myelofibrosis upon bone marrow inspection. Three instances of corticosteroid pulse therapy, oral corticosteroid (PSL was tapered from 50 mg/day) and supplement therapy of levothyroxine improved every symptom and pancytopenia. The second bone marrow biopsy showed reduced fibrosis and recovery of bone marrow cells. These findings implied the secondary myelofibrosis caused by SLE because the myelofibrosis came along with aggravation of SLE and corticosteroid therapy was effective. This is a rare case of SLE in which myelofibrosis improved by high-dose corticosteroid therapy, which was confirmed by bone marrow biopsy and suggests the pathogenic mechanisms for myelofibrosis.

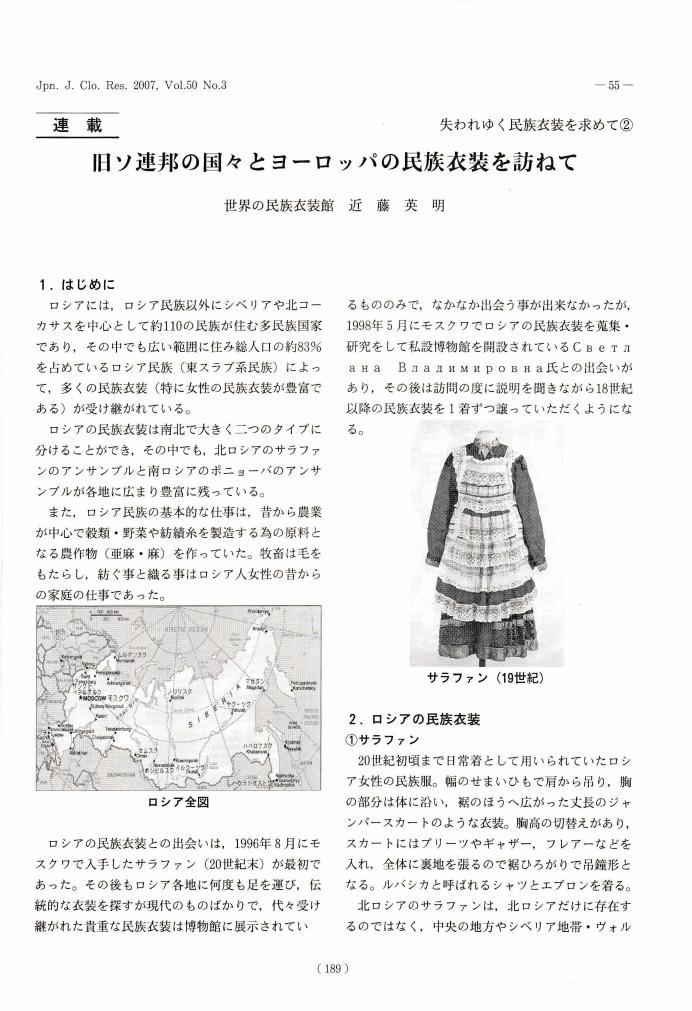

1 0 0 0 OA 旧ソ連邦の国々とヨーロッパの民族衣装を訪ねて

- 著者

- 近藤 英明

- 出版者

- 日本衣服学会

- 雑誌

- 日本衣服学会誌 (ISSN:09105778)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.189-198, 2007 (Released:2021-02-27)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA エルトロンボパグ投与中に血栓塞栓症を起こした抗リン脂質抗体関連血小板減少症

- 著者

- 神田 真聡 近藤 真 山本 聡 向井 正也

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.6, pp.1461-1463, 2013-06-10 (Released:2014-06-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 3

抗リン脂質抗体関連血小板減少症は免疫性血小板減少症の約4割を占める血栓素因であるが,両者は区別されないことが多い.近年登場したトロンボポエチン受容体作動薬は血栓塞栓症を起こし,血栓素因のある場合は慎重投与とされる.我々は抗リン脂質抗体関連血小板減少症に対し,エルトロンボパグを投与し,深部静脈血栓症と肺塞栓症を発症した1例を経験した.エルトロンボパグ投与時には抗リン脂質抗体の検索を検討すべきである.

1 0 0 0 徳島県の家庭料理

- 著者

- 後藤 月江 三木 章江 川端 紗也花 高橋 啓子 坂井 真奈美 松下 純子 長尾 久美子 近藤 美樹 金丸 芳

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.29, 2017

【目的】伝統的な郷土料理は、生活に喜びを与え、家族や地域社会の絆を深めてきた。しかし近年、輸入食品の増加、食の外部化、核家族化により、郷土の料理を家庭で作る機会が減り、伝統的な地域の食文化が親から子へ伝承されにくい傾向にある。本研究では聞き取り調査により徳島県の日常または伝統的な行事で作られていた「おやつ」について報告する。<br />【方法】徳島県を県中央部、県西部、県南山間部、県南沿岸部、吉野川北岸の5地区に分け、聞き取り調査を実施した。今回は徳島県の家庭料理における各地域の「おやつ」について検討を行った。<br />【結果】全地域で食べられているのは「おへぎ・あられ」と「ういろ」、「干し芋」、「柏餅」であった。「おへぎ・あられ」は餅を搗いたときにおへぎ・あられ用に色粉やヨモギ、キビ粉などと砂糖を入れて作り、よく乾燥させて保存し食べられている。「ういろ」は米粉と餡を合わせて練り蒸して作る。4月3日の桃の節句(旧暦)の遊山箱には欠かせないおやつであった。「干し芋」は茹でて干したものと生の輪切りを干したものがあり、そのまま食べたり、小豆と一緒に煮た「いとこ煮」にして食べる。サルトリイバラの葉で挟んだ「柏餅」は、米粉の生地で餡を包んだ白い柏餅と餡を生地に練り込んだ柏餅がある。また、吉野川北岸や県中央部では小麦粉の生地で餡を包み、サルトリイバラの葉の上に乗せて蒸した団子が柏餅として食べられていて、その餡にはそら豆を用いていることが特徴的であった。また県南山間部では、「はんごろし」と呼ばれるおはぎ(蒸したもち米の粒が半分潰れるくらい搗くことに由来する)が親しまれており、餡はササゲのこし餡である。

1 0 0 0 繰り返し変形における過大荷重・過小荷重が後続変形挙動に及ぼす影響

- 著者

- 近藤 了嗣 山 活成

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.159-166, 2022

<p>A multi-scale analysis of elasto-plastic deformation and dislocation movement and accumulation of tri-crystalline models during cyclic deformation was performed. The accumulation of dislocations in geometrically necessary dislocations (GNDs) and statistically stored dislocations (SSDs) was investigated in detail. Experimental observations have shown that fatigue life and fatigue crack propagation are also deteriorated when the material is subjected to overload or underload. However, in the microscopic and mesoscopic regions, where the effects of the crack tip shape change are not related to the size of the crack tip, a different phenomenon is essentially occurring. In this paper, the effects of overload and underload are investigated using a simple model without a crack. From the analysis results, it was found that the dislocation structure generated in the material subjected to overload or underload affects the subsequent deformation behavior. However, even though the absolute values are the same, the effects of overloading and underloading on the subsequent deformation are different, and underloading increases the non-uniformity of the subsequent deformation, which is on the dangerous side, while overloading decreases with increasing the number of repetitions. </p>

- 著者

- 田近 敦子 井手 一茂 飯塚 玄明 辻 大士 横山 芽衣子 尾島 俊之 近藤 克則

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.136-145, 2022-02-15 (Released:2022-03-02)

- 参考文献数

- 33

目的 厚生労働省は2014年の介護保険法改正を通じて,本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた取組も進めるとし,通いの場づくりを中心とした一般介護予防事業を設けた。しかし,通いの場への参加による介護予防の効果を複数の市町を対象に検証した報告は少ない。本研究の目的は通いの場参加による要支援・要介護リスクの抑制効果を10道県24市町のデータを用い検証することである。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が10道県24市町在住の要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013・2016年度の2時点の自記式郵送調査データを用いた。目的変数は要支援・要介護リスク評価尺度(Tsuji, et al., 2018)の合計点数(以下,要介護リスク点数)5点以上の悪化とし,説明変数は通いの場参加の有無とした。調整変数は2013年度の教育歴,等価所得,うつ,喫煙,飲酒,手段的日常生活動作,2013年度の要介護リスク点数(性・年齢を含む),さらに独居と就業状況を加えた9変数とした。統計学的分析は全対象者,および前期・後期高齢者で層別化したポアソン回帰分析(有意水準5%)を行った。感度分析として,要介護リスク点数を3点,7点以上の悪化とする分析も行った。結果 対象者3,760名のうち参加者は全体で472人(前期高齢者316人,後期高齢者156人),12.6%(11.8%,14.5%)であった。参加なしに対して参加あり群における要介護リスク点数5点以上の悪化の発生率比は全対象者で0.88(95%信頼区間:0.65-1.18),前期高齢者で1.13(0.80-1.60),後期高齢者で0.54(0.30-0.96)となり,後期高齢者で有意であった。また,要介護リスク点数3点や7点以上の悪化を目的変数とした感度分析でも同様の結果であった。結論 非参加者と比較し,通いの場参加者において,要介護リスク点数5点以上の悪化は,後期高齢者で46%抑制されていた。とくに後期高齢者が多い地域に対して通いの場づくりを進め参加者を増やすことが,介護予防を推進する上で有効である可能性が示唆された。

1 0 0 0 20180 臨界レイノルズ数における2次元円柱の渦励振解析

- 著者

- 山田 涼介 近藤 典夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 計算力学講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, 2019

<p>The phenomenon which a cylindrical structure vibrates in a direction perpendicular to the wind flow when the wind velocity is fast is called vortex excitation. This is a vibration that occurs due to the mutual interference between the periodic vortices generated behind the cylinder and the vibration of the cylinder itself, and it is necessary to estimate the amplitudes of the displacements from the viewpoint of wind safety and maintenance of the structure . In this study, it is aimed to capture the hydrodynamic force characteristics and the hydrodynamic oscillation of the cylinder at the Reynolds number of the critical region where the Reynolds number drops sharply. The reduced speed <i>U<sub>r</sub></i> is set to 2 to 15.</p>

1 0 0 0 OA 凍結乾燥法によるPb(Zrx,Ti1-x)03の合成

- 著者

- 近藤 知 掛川 一幸 佐々木 義典

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.1990, no.7, pp.753-758, 1990-07-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 4

チタン,ジルコニウム,鉛の混合硝酸塩溶液の凍結乾燥によりPb(Zr, Ti)03(PZT)を合成した(全凍結乾燥法)。またチタン,ジルコニウムの混合硝酸塩溶液の凍結乾燥生成物を熱分解したものとPbOとの固体間反応によってもPZTを合成した(組み合わせ法)。これらの合成法,および一般に行われている固相法について反応性,均一性などを比較検討した。ゑ全凍結乾燥法により得られた粉体の反応牲は最も良好で中間生成物なしにPZTが生じ,約600℃ で単一相のPZTが得られた。組み合わせ法でも中間生成物は生じず,単一相のPZTは900℃ で得られた。固相法では中間生成物としてPbTiO3が生じ,単一相のPZTが得られる温度は1000℃ であった。固相法により合成されたPZTには大きな組成変動(組成不均一性)が認められた。全凍結乾燥法と組み合わせ法により合成されたPZTの組成変動は検出精度内では認められなかった。誘電率の温度特性を調べた結果,全凍結乾燥法および組み合わせ法を用いて得られたPZTの誘電率の最大値はともに,乾式法によるPZTの2倍程度の値をもっていた。

- 著者

- 島田 一雄 若林 良二 鈴木 弘 武藤 憲司 田中 健二 浅井 紀久夫 結城 皖曠 近藤 喜美夫 シマダ カズオ ワカバヤシ リョウジ スズキ ヒロシ ムトウ ケンジ タナカ ケンジ アサイ キクオ ユウキ キヨヒロ コンドウ キミオ Kazuo Shimada Ryoji Wakabayashi Hiroshi Suzuki Kenji Muto Kenji Tanaka Kikuo Asai Kiyohiro Yuki Kimio Kondo

- 雑誌

- メディア教育研究

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.29-42, 1999

現在、国内の高等教育機関が利用している2つのディジタル衛星通信システム、SCSとUnSATを接続して、1997年に都立航空高専で開催された2つのイベントを全国の大学・高専に配信する実験を行った結果について述べる。最初にSCSとUnSATの概要を述べ、続いて、「高等技術教育フォーラム'97」の内容を紹介する。次に、このフォーラム配信実験システムと実験方法を示し、予備実験とフォーラム当日の本実験について述べる。さらに、予備実験に対する航空高専学生と本実験に対する受信各局の参加者へのアンケート調査で得られた主観評価結果を示す。続いて、「第5回衛星設計コンテスト」の内容とその配信実験の概要を述べ、受信各局の参加者へのアンケート調査で得られた主観評価結果を示し、両実験の主観評価結果の比較を行う。最後に考察を行い、衛星通信の教育利用に対する問題点の分析と解決の指針、知見を述べ、異なる2衛星通信システム接続による教育・研究交流ネットワーク構築への手がかりが得られたことを示す。Experiments on a new distribution system formed by joining two digital satellite communication systems, SCS and UnSAT, were successfully carried out. The "Advanced Technological Education Forum '97"and the "Fifth Satellite Design Contest" were distributed experimentally from Tokyo Metropolitan College of Aeronautical Engineering to universities and national colleges in 1997. The present study showed that the satellite communication network constructed by joining SCS and UnSAT can be applied practically for the educational and research activites. After a brief introduction of SCS and UnSAT, we describe our method of constructing the system and present the results of a questionnaire investigation.

1 0 0 0 IR 天理の体育史 : 創設者中山正善二代真柱、スポーツへの想いとその継承、体育学部小史

- 著者

- 近藤 雄二

- 出版者

- 天理大学体育学部・大学院体育学研究科

- 雑誌

- 天理大学創立90周年 : 体育学部創設60周年・大学院体育学研究科設置記念 : 教育フォーラム「天理の体育教育の伝統と未来」

- 巻号頁・発行日

- pp.1-20, 2016-03-10

1 0 0 0 OA 大阪市における副都心計画についての考察

- 著者

- 近藤 達夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.7-12, 1986-10-25 (Released:2020-09-01)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

One of the goals of Osaka Master Plan, 1967, is a multiple nuclei concept. Two new sub-business centers, i.e. Shin-Osaka and Benten-cho, have been proposed. In this study, the author made estimation of these centers’ share of floor space, number of establishment and number of job.

1 0 0 0 配水本管における縮径更新シナリオ分析に関する一考察

1 0 0 0 IR 『伊勢物語』と業平伝説 : 愛知県を中心に

- 著者

- 近藤 さやか

- 出版者

- 学習院大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文 (ISSN:18817920)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.182-170, 2016

『伊勢物語』の主人公とされる在原業平は各地に様々な伝説を残している。『伊勢物語』を基に、謡曲や古註釈の解釈、地名の由来などを含み、その土地に根差している。東北から九州まで広い範囲を舞台にした『伊勢物語』により、業平伝説も広い範囲に伝わっており、東下り関係の伝説と高安周辺の伝説が特に多い。しかし、これらは他地域ではあまり知られていない。本論では、『伊勢物語』の舞台としてよく知られた愛知県知立市の八橋の伝説と、『伊勢物語』には登場しない愛知県東海市の業平の伝説を比較する。この二つの伝説には、東下り関係の伝説と高安周辺の伝説の要素が共に含まれていることがわかった。伝説発生の流れを確認することによって、『伊勢物語』享受の方法を探るとともに、『大和物語』など説話的に広がっていく物語の形を考察する。 Ariwara no Narihira the hero of the "Ise Monogatari", has left a variety of legends in various places. Based on the "Ise Monogatari", the interpretation of the Noh play or full annotation, and the like derived from place names, is rooted in the land. By the "Ise Monogatari", which was to be staged in a wide range of places from Kyushu to the northeast, Narihira legend has also been transmitted to a wide range of places, especially many travel is given to the legend of the Azuma-kudari relationship and the legend around Takayasu of relationship. However, these things are often unknown in other regions. In this paper, we compare the legend transmitted to Yatsuhashi of that well-known, Aichi Prefecture Chiryu as the stage for "Ise Monogatari", the legend of Narihira transmitted to Aichi Prefecture, Tokai City does not appear in the "Ise Monogatari". The two of legend, it was found that the elements of the legend and Takayasu around the legend of the Azuma-kudari relationship are included together. By checking the flow of the legendary generation, together with exploring ways of "Ise Monogatari" enjoy, consider the shape of the story that will spread, such as in narrative manner "Yamato Monogatari".

1 0 0 0 OA 機械学習による食堂食事数予測問題への個人行動モデルの適用とその効果分析

- 著者

- 松江 清高 野田 英樹 近藤 浩一

- 雑誌

- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)

- 巻号頁・発行日

- 2018-04-12

個人行動データを用いて各個人がビル内の食堂を利用するかどうかを推定するモデルを作成し、それを食堂食事数予測問題へ適用したときの効果を分析した。従来は、個人行動データを用いず、機械学習の一つであるランダムフォレストにより食堂利用率を推定するモデルを作成し、その結果とビル在館者数から食堂食事数を予測していた。従来手法で食堂食事数を予測した場合の予測誤差は約47食であるのに対し、個人行動モデルを適用した場合は約44食となり、従来手法を若干上回る結果が得られた。

1 0 0 0 宇宙科学技術の社会的インパクトと社会的課題に関する学際的研究

1 0 0 0 OA 酵母 Candida utilis の異種遺伝子発現系

- 著者

- 近藤 恵二

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.9, pp.614-620, 2000-09-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 地方中小私鉄の経営活性化のための一考察

- 著者

- 近藤 宏一

- 出版者

- 交通権学会

- 雑誌

- 交通権 (ISSN:09125744)

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.13, pp.42-56, 1995 (Released:2017-04-10)