- 著者

- 近藤 和美

- 出版者

- 日本教科教育学会

- 雑誌

- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.153-158, 1984-11-15

子どもは,人間社会のなかで,外界の対象とのかかわりを通して,人間として成長していく。この時,外界の対象から得たイメージを記憶のなかのイメージと考え合わせ,推理し,再構成していくことにより,自己を発展させているのではないかと考えられる。本論文では,対象を7枚の絵に限定し,子どもが,それらを一つの物語になるように再構成し,さらに,その絵に即して言語表現するという方法を用いて,子どもが自己発展を遂げる仕組みを明らかにしようとした。そこで,(1)対象を限定し,(2)類をまとめ,(3)それらを関供づけて再構成し,(4)さらに推理していく,というような「場」を想定した。その結果,今回用いた絵で,物語を構成するという課題のもとでは,対象から得たイメージを「限定」し,「類」にまとめるのは,4歳頃から見られ,さらにそれらを「再構成」するのは5歳頃からであることが明らかになった。

1 0 0 0 離散チェビシェフ変換を用いた画像圧縮

- 著者

- 熱田 幸一 熱田 清明 近藤 正三

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.2, 1996-03-11

DCTは画像の圧縮効率に優れ、JPEG/MPEG等に使用されている。このDCTは膨大な演算量を必要とする。提案する方法は画像を多項式によって近似する。多項式はディジタル微分演算により、加算のみで計算できるため逆変換を高速に行うことができ、圧縮効率DCTとほぼ同等である。

- 著者

- 近藤 久禎 島田 二郎 森野 一真 田勢 長一郎 富永 隆子 立崎 英夫 明石 真言 谷川 攻一 岩崎 泰昌 市原 正行 小早川 義貴 小井土 雄一

- 出版者

- 国立保健医療科学院

- 雑誌

- 保健医療科学 (ISSN:13476459)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.502-509, 2011-12

- 被引用文献数

- 1

背景:2011年3月11日に発生した東日本大震災による地震と津波は東京電力福島第一原子力発電所を襲い,甚大な被害を引き起こし,多量の放射性物質を環境中に放出した.この事故対応において,多くのDMAT隊員が派遣された.今回,その活動について意義を検証し,今後のDMAT活動,緊急被ばく医療における課題を提示することを目的とした.方法:高線量被ばく・汚染(緊急作業従事者)への緊急被ばく医療対応,住民対応,入院患者の移送対応などDMAT活動実績をまとめ,課題を抽出した.結果:DMATの入院患者移送対応は,福島第一原子力発電所から20〜30km圏内の病院を対象に3月18日〜22日に行われた.入院患者454名を搬送したが,搬送中の死亡は防げた.DMATは緊急被ばく医療体制でも重要な役割を果たした.DMATは原子力発電所からJビレッジを経由し二次被ばく医療機関,三次被ばく医療機関に分散搬送する流れをサポートする体制を確立した.その為の,研修会の実施といわき市内へのDMATの待機のための派遣を行った.いわき市内へのDMAT派遣は,いわき市立総合磐城共立病院を拠点として,4月22日から9月7日まで22次隊,のべ127名が派遣された.DMATによる住民一時立入り対応においては,中継基地における医療対応を行った.具体的には,会場のコーディネーション,Hotエリアの医療対応を行うとともに,救護班としても活動した.活動期日は5月3日から9月2日のうち60日に及び,スクリーニング・健康管理の対象者は14700人以上で,さらに傷病者131名に対応した.これらの活動を通じて,重篤な傷病の発生,スクリーニングレベルを上回る汚染は,DMATが活動したところにおいては,ともになかった.考察:本邦の緊急被ばく医療体制は,原子力施設立地道府県の地方自治体毎に構築されており,いくつかの問題が指摘されていた.問題の一つは放射線緊急事態への対応の教育,研修はこれらの地域のみで行われていたことである.さらに,他の災害との連携,整合性に問題があることはたびたび指摘されていた.DMATが医療搬送を行うことにより,454名の患者を安全に搬送したことと,住民一時立入りでのDMATの活動の意義は深かった.今回の事故対応の経験から,被ばく医療も災害医療の一つであり,災害医療体制との整合性は必須であることが示唆された.今後は,やはり災害医療体制の中で,緊急被ばく医療もしっかりと位置付けられることが必要である.そのような観点からの緊急被ばく医療体制のあり方について研究していくことが今後は必要である.

- 著者

- 大石 久 星川 康 岡田 克典 佐渡 哲 鈴木 聡 松村 輔二 近藤 丘

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.768-772, 2006-07-15 (Released:2008-03-11)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

血清(1→3)-β-D-グルカン値の測定による深在性真菌症の血清学的診断は,広く利用されているが,その測定値は真菌症以外の種々の因子による影響を受け,偽陽性を示すことがある.我々は肺リンパ脈管筋腫症の患者に対し,脳死両側肺移植術を施行した.術翌日の血清(1→3)-β-D-グルカン値は2964 pg/mlと異常高値を示した.原因を検討した結果,術中の人工心肺中のポンプ吸引使用により,ガーゼに浸み込んだ血液が体内へ送血されたことが原因である可能性が疑われた.それを踏まえ,我々は生理食塩水とガーゼを使用した(1→3)-β-D-グルカン値の実験的測定を行ったところ,ガーゼから生理食塩水への(1→3)-β-D-グルカン成分の溶出を示唆する結果を得た.ガーゼの大量使用,および人工心肺中にポンプ吸引を行った症例では血清(1→3)-β-D-グルカン値の異常高値を示す可能性があり,注意を要すると考えられた.

1 0 0 0 OA 測光 (其1)(8月)

1 0 0 0 癒着性中耳炎に対する一期的人工内耳手術

- 著者

- 比嘉 輝之 我那覇 章 近藤 俊輔 親川 仁貴 安慶名 信也 平川 仁 鈴木 幹男

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.12, pp.909-916, 2021

<p>Cochlear implant surgery has been introduced successfully and is now one of the commonly performed surgeries. However, the surgical strategy of cochlear implantation in patients with chronic middle ear diseases, such as chronic otitis media and cholesteatoma, has not yet been fully established. In the present report, we describe the surgical technique adopted and prognosis of two patients with severe adhesive otitis media who underwent cochlear implant surgeries. Both underwent one-stage cochlear implantation combined with external auditory canal closure (blind-sac closure). Mastoidectomy with removal of the whole canal wall was performed to remove the otitis lesion thoroughly, and external auditory canal wall closure was performed to prevent recurrence of the lesion. A pneumatized tympanic cavity was observed and canal wall closure was maintained in both cases. Both patients acquired fair hearing ability with the cochlear implants. No severe complications have occurred until now, four years since the cochlear implantation. Although external ear canal closure destroys the natural structure of the external ear, one-stage cochlear implant surgery combined with canal closure is useful for elderly patients with systemic complications who desire shortening of hearing-deprived period.</p>

- 著者

- 近藤 亜希子 友野 一希 北野 敬祐 廣瀬 圭 竹田 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- シンポジウム: スポーツ・アンド・ヒューマン・ダイナミクス講演論文集 2020 (ISSN:24329509)

- 巻号頁・発行日

- pp.A-1-4, 2020 (Released:2021-06-01)

In this study, we conducted the 3-axis acceleration analysis of figure skating jump using inertial sensors. In the motion measurement of figure skating jump, the measurement area is wide, and the figure skater conducts high speed rotational motion. Therefore, we used the inertial sensor system as simply motion measurement device. We conducted the measurement experiment of the figure skating jump by a high-level figure skater, we obtained the 3-axis measurement information of inertial sensors in the triple flip jumps and the quadruple salchow jumps. The results of combining angular velocity and acceleration indicated the high repeatability. Furthermore, we conducted the 3-axis acceleration analysis in quadruple salchow jumps using the sensor outputs and the self-assessment. The result of high point in self-assessment indicated the high acceleration, and the effect by composite axis component in centrifugal acceleration was indicated. These results indicated the importance of body inclination during the jump motion.

1 0 0 0 OA 指定方向から投影した軸測投影図の作図法

- 著者

- 近藤 誠造

- 出版者

- 日本図学会

- 雑誌

- 図学研究 (ISSN:03875512)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.25-28, 1996 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 『太陽の子』覚書 : 「はじめから、沖縄を守る気なんかなかったんや」

- 著者

- 渡部 峻 近藤 雄一郎 竹田 唯史 山本 敬三

- 出版者

- 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター

- 雑誌

- 北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 (ISSN:21852049)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-6, 2018

本研究の目的は,2018年平昌パラリンピックでのバイアロン・シットスキー競技の順位成績の決定要因について検討することと,スキー滑走速度とポーリング動作との関係を明らかにすることとした。被験者は,平昌パラリンピックで女子6kmのバイアロン・シットスキー競技に参加した15名とし,公式記録とスキー滑走動作のビデオを用いて分析を行った。公式記録から順位成績と射撃のミスショット数を求め,ビデオ分析から各選手の相対的な滑走速度とポーリング頻度を求めた。統計処理では,スピアマンの順位相関分析を用いて,順位成績と滑走速度,射撃のミスショット数およびポーリング頻度との相関関係をそれぞれ分析した。滑走速度とポーリング頻度の相関関係ではピアソンの積率相関分析を用いた。また,滑走速度やポーリング頻度のラップ間の差を調べるために,一元配置分散分析と多重比較検定を用いた。すべての統計処理の有意水準は5%未満とした。結果,順位成績と平均滑走速度(rs = -0.5951, p<0.05)および射撃のミスショット数(rs = 0.5874,p<0.05)の間にそれぞれ有意な相関関係が認められた。成績上位選手は射撃のミスショット数が少なかったことから,射撃技術が高いことが,上位選手の特徴であると考えられた。次に,平坦地での滑走速度とポーリング頻度との間には有意な相関関係は認められなかった。最終ラップでは,ポーリング頻度は有意に増加したが,相対滑走速度に有意差は認められなかった。この結果から,最終ラップではポーリング頻度を増加させて,疲労によるポーリングの推進力低下を補ったことが示唆された。

1 0 0 0 セーフティー・カウンターによる運転挙動の分析

- 著者

- 船津 孝行 近藤 倫明 佐藤 基治

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.181-184, 1987

本研究の目的は, 交通場面において不安全運転挙動を測定し, そのタイプを分類することである. 運転挙動に含まれる不安全挙動 (急加速, 急減速, 急旋回) を測定するためにセーフティー・カウンターが実験車内に設置された. 被験者として28名のプロのタクシードライバーが12カ月間にわたって本実験に参加した. 得られたデータを分析するために階層的クラスター分析法が採用された. 分析の結果から, 21名の安全群と7名の不安全群が分類された. 不安全群はさらに, その不安全挙動の特徴によって急加速型, 急減速型, 複合型に分類された.

1 0 0 0 <顕彰文>今成元昭先生をお送りする

- 著者

- 近藤 信義

- 出版者

- 立正大学

- 雑誌

- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.5-15, 1996-03-20

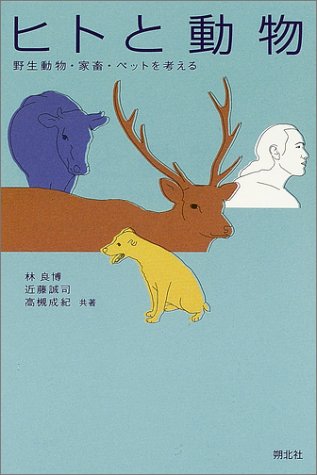

1 0 0 0 ヒトと動物 : 野生動物・家畜・ペットを考える

- 著者

- 林良博 近藤誠司 高槻成紀共著

- 出版者

- 朔北社

- 巻号頁・発行日

- 2002

- 著者

- 野口 泰弥 近藤 祉秋

- 出版者

- 北海道立北方民族博物館

- 雑誌

- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.1-30, 2017

Hokkaido Museum of Northern Peoples (thereafter, HMNP) has so far collected two copper knives with a Y-shaped handle, which are attributed to Athabascan/ Dene cultures. In this paper, we compare them with similar items housed in other museums and examine the distribution and usage of such knives. The materials we use in our analysis include historical records, drawings and photographs during the period between the end of l8th centu1y and early 20th century. We point out the possibility that the Hare Indian may have used knives with a Y-shaped handle. We also discuss such knives as prestige goods in addition to their practical advantage as a hunting implement. Researchers of indigenous North American metallurgy have already suggested that both practicality and prestige were attributed to Athabascan copper artifacts in general until the former half of the 20th century. The prior studies tend to focus on copper as trade items when they discuss prestige of such materials. In this paper, we argue that Athabascan copper knives can be considered as practical-yet・prestigious goods not only because copper was considered precious trade items but also because it enabled people to hunt grizzly bears and other potentially dangerous animals. In Athabascan societies, where hunting and fishing are primary modes of subsistence, traditional spear hunting of grizzly bears used to bring a fame to successful hunters, and it was the Y-shaped handle of Athabascan copper knives that ensured the bear hunters safety. In the last chapter, we analyze one of the knives housed in HMNP to shed light on its uniqueness among other Athabascan knives.

- 著者

- 近藤 昭雄

- 出版者

- 法学新報編集委員会

- 雑誌

- 法学新報 (ISSN:00096296)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.5, pp.339-369, 2016-11

非正規労働者の増加とその貧困化といった事態は、公務労働の世界においても、構造的に、存在している(「非正規公務員」問題)。この問題の基本には、短期の期間で雇用(任用)され、何度かの雇用(任用)を経た後、突如、再雇用(再任用)を拒否(雇止め)されるという、不安定な雇用下にあり、しかし、彼らに対しては、民間労働者の場合と異なって、いわゆる「雇止め法理」の適用による法的救済が完全に閉ざされているという問題が存している。 これは、最高裁が、公務員の勤務関係は「公法上の関係である」とし、さらに、公務員への任用行為は、公務員たる地位を発生させる行政処分であり、任命権者の任命行為があって、はじめて、成立するものであるとのドグマを成立させていったことに基づく。 そこで、非正規公務員の再任用拒否についても、「雇止め法理」の適用に道を拓くべく、公務員勤務関係の法的性格に関する上記判例および田中二郎博士の理論を中心とした従来の学説内容を批判的に検討した上で、公務員勤務関係といえども、民間私企業における労働関係と何ら変わりはなく、近代市民社会においては、公務員勤務関係も、労働契約関係として、把握されるべきである旨を論及した。

1 0 0 0 母乳栄養とアレルギー疾患発症との関連について

- 著者

- 川本 美奈子 大西 秀典 川本 典生 森田 秀行 松井 永子 金子 英雄 深尾 敏幸 寺本 貴英 笠原 貴美子 白木 誠 岩砂 眞一 近藤 直実

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.49-55, 2009-03-01 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 14

乳児栄養法とアレルギー疾患発症との関連を明らかにするために,母乳栄養に焦点をしぼり,アレルギー疾患発症頻度や発症機序について検討した.生後6ヶ月時の保護者アンケートによる疫学調査の結果,完全母乳栄養であってもアレルギー疾患を発症している症例を認めた.母乳中のサイトカインや食物抗原について検討した.母乳中には TGF-β1,2 が高濃度に存在していた.母乳中に,卵白アルブミン,カゼイン,グリアジンなどの食物抗原が検出された.母乳中のサイトカインや食物抗原が児の抗原感作や免疫寛容誘導に関わっている可能性が示唆された.また,完全母乳栄養であるにも関わらず乳児期にアレルギー疾患を発症する症例では,母乳中の一部の蛋白が内因性にアレルゲンとして作用している可能性が示唆された.

- 著者

- 近藤 憲治 寺本 央

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.71, pp.1112, 2016

<p>Bi_2_Te_3_における表面の電子状態のヘキサゴナルなワーピングを解明するFuの論文により、実験によるDirac-Coneの歪みの理解が進んだ。しかしながら、特異点論の考察から、3次摂動ではミニマルなモデルではないことがわかり、3次より高次の摂動を考慮した場合、質的な変化も起こりうるので、5次までの摂動計算を行った。その結果、質的な変化はないが、有意な定量的な変化がエネルギーバンドならびにスピン分布にもたらされたので、報告する。</p>

1 0 0 0 放射線と遺伝子

- 著者

- 近藤 宗平

- 出版者

- 一般社団法人日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理學會誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.8, pp.656-663, 1978-08-05

放射線は極微の世界から無限の宇宙まで走りまわり, そこで起っている現場の情報をとらえる. 放射線にとらえられた情報の解読は, 人類に千里眼的超能力を与え, 今世紀の目覚ましい物理学の発展の原動力となった. 1930年代には放射線を使って生命の支配的因子"遺伝子"の謎を解こうという研究が真剣になされ, それはE. Schrodingerの名著「生命とは何か」を生むに到った. この小冊子は, やがて誕生する分子生物学の強力な推進力となった. 本稿では, この歴史的発端をふりかえりつつ, その後の研究の発展を紹介する.

- 著者

- 福岡 義之 近藤 徳彦 後藤 真二 池上 晴夫

- 出版者

- 日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科學 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.60-73, 1991-02-01

Amplitude and phase response of ventilation (V_E), carbon dioxide output (VCO_2) and oxygen uptake (VO_2) during sinusoidally varying work load for periods (T) of 1〜16 min were studied in six healthy men. The relationships between these parameters and aerobic capacity (VO_2max, ATVO_2) were also examined.The results and conclusions obtained were as follows : (1)The relationship between the period (T) of exercise and amplitude response of VO_2,VCO_2 and V_E was well described by first-order exponential models.However,the relationship between the period of exercise and the phase shift (phase responses of VO_2,VCO_2,and V_E) was better described by complex models comprising a first-order exponential function and a linear equation.This can be explained by Karpman's threshold theory.(2)High negative correlations were observed between the steady-state amplitude (A) of phase response or the time constants (〓) of amplitude response and VO_2max,and ATVO_2.Significantly high negative correlations for all gas exchange parameters may be more rapid in individuals with greater aerobic capacity.(3)A close relationship between the response of VCO_2 and V_E was demonstrated by a higher correlation coefficient than that between VO_2 and VCO_2 or between VO_2 and V_E.This call be partly,but not completely,explained by the cardiodynamic theory.

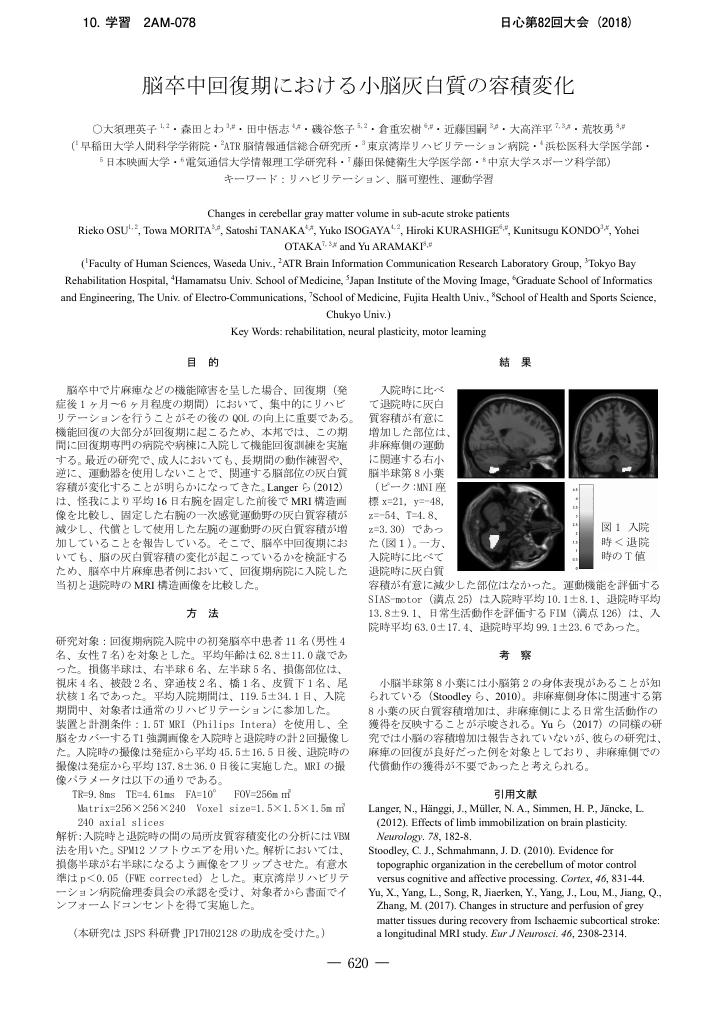

1 0 0 0 OA 脳卒中回復期における小脳灰白質の容積変化

- 著者

- 大須 理英子 森田 とわ 田中 悟志 磯谷 悠子 倉重 宏樹 近藤 国嗣 大高 洋平 荒牧 勇

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2AM-078, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)