- 著者

- 高田 俊治 小川 容子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第39回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 1997-09-24 (Released:2017-03-30)

- 著者

- 高田 佳輔

- 出版者

- 日本社会学会 ; 1950-

- 雑誌

- 社会学評論 = Japanese sociological review (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.434-452, 2019

1 0 0 0 OA 金沢大学における携帯型パソコン必携化に関する12年間の取組

- 著者

- 森 祥寛 佐藤正英 大野浩之 笠原禎也 井町智彦 高田良宏 東 昭孝 二木 恵 NAKASAN CHAWANAT

- 出版者

- 国立大学法人 情報系センター協議会

- 雑誌

- 学術情報処理研究 (ISSN:13432915)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.29-42, 2019-09-17 (Released:2019-09-17)

- 参考文献数

- 35

近年,ICTの技術的発展と社会的浸透によって,教育への情報化の推進などの取組が着実に進められつつある.特にSociety4.0(情報化社会)からSociety5.0に向けた人材育成は急務といわれている.そのための前段として携帯型パソコン必携化のような取組は,必要不可欠なものになるだろう.そこで,本稿にて,金沢大学で平成18年度から12年間実施してきた新入学生に携帯型パソコン必携化を軸に,ICTに関するさまざまな方策を紹介し,併せてそれら上手に活用させるためのICT活用教育実施とサポート体制について紹介する.

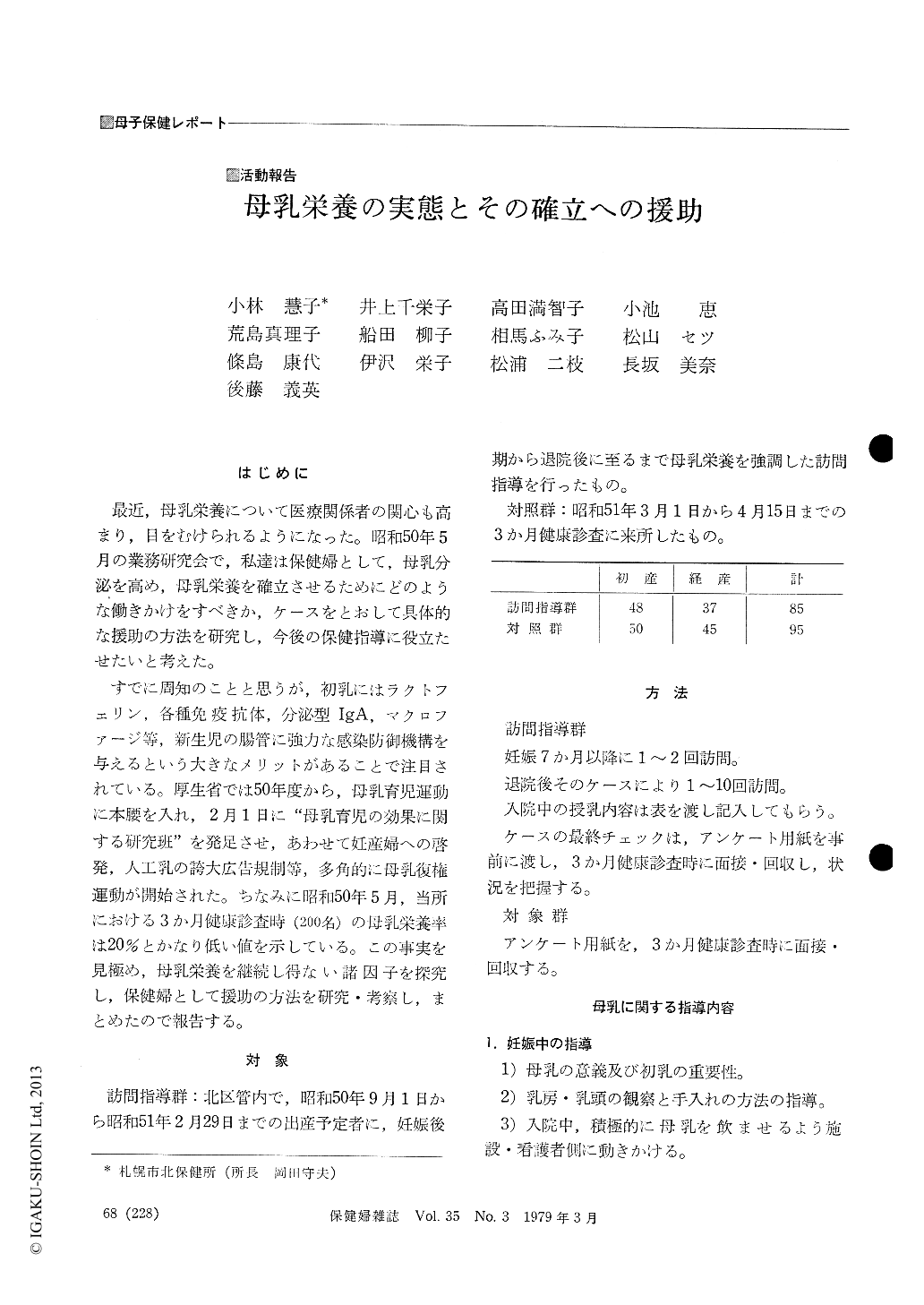

1 0 0 0 母乳栄養の実態とその確立への援助

- 著者

- 小林 慧子 井上 千栄子 高田 満智子 小池 恵 荒島 真理子 船田 柳子 相馬 ふみ子 松山 セツ 條島 康代 伊沢 栄子 松浦 二枝 長坂 美奈 後藤 義英

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 保健婦雑誌 (ISSN:00471844)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.228-240, 1979-03-10

はじめに 最近,母乳栄養について医療関係者の関心も高まり,目をむけられるようになった。昭和50年5月の業務研究会で,私達は保健婦として,母乳分泌を高め,母乳栄養を確立させるためにどのような働きかけをすべきか,ケースをとおして具体的な援助の方法を研究し,今後の保健指導に役立たせたいと考えた。 すでに周知のことと思うが,初乳にはラクトフェリン,各種免疫抗体,分泌型IgA,マクロファージ等,新生児の腸管に強力な感染防御機構を与えるという大きなメリットがあることで注目されている。厚生省では50年度から,母乳育児運動に本腰を入れ,2月1日に"母乳育児の効果に関する研究班"を発足させ,あわせて妊産婦への啓発,人工乳の誇大広告規制等,多角的に母乳復権運動が開始された。ちなみに昭和50年5月,当所における3か月健康診査時(200名)の母乳栄養率は20%とかなり低い値を示している。この事実を見極め,母乳栄養を継続し得ない諸因子を探究し,保健婦として援助の方法を研究・考察し,まとめたので報告する。

1 0 0 0 OA 動脈血二酸化炭素分圧低下時の微小循環動態

- 著者

- 中田 智子 高田 勝美 小森 万希子 鈴木 英弘 菅原 基晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会

- 雑誌

- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.27-33, 1997-09-30 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 35

Using the rabbit ear chamber (REC) method, the author compared the effect of hypocapnia and that of normocapnia on cutaneous microcirculation of rabbits. Eight rabbits, weighting 3-4kg, were used for this study, which were anesthetized with pentobarbital and pancuronium. To maintain PaO2 at 100-150mmHg and PaCO2 at 20-25mmHg (HYPOCAPNIC GROUP), they were mechanically ventilated with air-O2 and regulated. After observing the circulation of arteriole during hypocapnia for 15-20 minutes, to induce normocapnia, 100% CO2 was added to the inspired gas stepwise until PaCO2 reached 35-45mmHg (NORMOCAPNIC GROUP). And the circulationof arteriole was observed during normocapnia for 15-20 minutes.No significant changes were observed in the blood pressure, heart rate and pulse pressure. However, significant change was observed in pH. During hypocapnia, the diameter, blood-flow velocity and blood-flow rate of the arterioles were markedly reduced (p<0.05).This study using REC has shown that hypocapnia causes cutaneous microcirculatory changes and increase systemic vascular resistance.

1 0 0 0 OA 特集「外来種と植生管理」 国道 9号鳥取バイパスに植栽された街路樹ニワウルシ (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) の逸出状況と種特性から見た侵略性の評価

- 著者

- 日置 佳之 高田 真徳

- 出版者

- 日本緑化工学会

- 雑誌

- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.302-314, 2014 (Released:2015-09-18)

- 参考文献数

- 91

- 被引用文献数

- 1

ニワウルシ (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) は,雌雄異株で,風散布に適した翼果を多数付ける中国北部から中部原産の落葉高木である。同種は日本でも街路樹としても多用されており,空き地,河川敷等において野生化している。また,海外では自生地外への分布拡大や生態系への影響が報告されているが,わが国においては侵略性の観点からの研究はほとんど行われていない。そこで,本研究では,鳥取市内の国道 9号線に街路樹として植栽された同種の逸出状況を把握するとともに,種特性から見た侵略性評価を行うことを目的とした。逸出状況については,国道 9号鳥取バイパス及びその周辺約 202 haを対象として, DGPSを用いてニワウルシの位置情報を取得し,樹高,幹周り,萌芽の有無,逸出環境を街路樹と逸出株に区別して記録した。また,侵略性については,上記の調査結果と既存文献に基づき,外来種の導入の可否を判定する Pheloungのモデル及び導入後の外来植物の侵略性を判定する John & Lindaのモデルを用いて評価した。その結果,1)ニワウルシは街路樹から逸出した個体を母樹としてとくに風下側に分布を拡大していると推定された。2)地上部のみ刈取りされている逸出株は,管理が不十分な期間に生長し,種子散布や横走根の生長によって更なる分布拡大のもととなる恐れがある。3) 2つの外来種評価モデルを用いて侵略性を評価した結果,ニワウルシは高い侵略性を持つことが示唆された。

1 0 0 0 粟ヶ崎遊園遺構を活用したプロジェクションマッピングの制作

- 著者

- 吉田 一誠 高田 伸彦 辻合 秀一

- 出版者

- 金沢学院大学

- 雑誌

- 金沢学院大学紀要 = The journal of Kanazawa Gakuin University (ISSN:2432759X)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.199-206, 2017-03

1 0 0 0 クラリネット奏者の局所性ジストニアに対する鍼治療効果

- 著者

- 福島 綾子 谷 万喜子 井上 博紀 高田 あや 鈴木 俊明 吉田 宗平

- 出版者

- 関西医療大学

- 雑誌

- 関西医療大学紀要 (ISSN:18819184)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.103-108, 2008

左第5指の局所性ジストニアと診断されたクラリネット奏者1症例に対して、鍼治療をおこなった。症例は35歳の男性で、クラリネット奏者である。X-2年8月、クラリネットの練習中に左第5指の動きにくさに気づいた。左第5指の局所性ジストニアと診断されて内服薬にて治療を開始したが、症状は軽快しなかった。X年1月、鍼治療目的で関西医療大学附属診療所神経内科を紹介されて受診し、研究への同意を得て鍼治療を開始した。動作分析や表面筋電図評価、触診より、本症例の問題点は左第4虫様筋、左第4掌側骨間筋の筋活動低下、左短小指屈筋、左小指対立筋の過剰な筋活動、左尺側手根屈筋の筋活動低下の3点と判断した。鍼治療は週一回、両側上肢区に置鍼、左第4虫様筋、左第4掌側骨間筋、左小指球、左尺側手根屈筋に集毛鍼をおこなった。その結果、6回という少ない治療回数でクラリネット演奏時の症状に改善傾向を認めた。本症例の治療結果から、楽器演奏者の局所性ジストニアに対して、鍼治療が有効であることが示唆された。

- 著者

- 高田 和夫 高田 晴子

- 出版者

- 日本教育医学会

- 雑誌

- 教育医学 (ISSN:02850990)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.241-250, 2005-06

1 0 0 0 OA オキサミドの土壌中における分解機構

- 著者

- 境 昭二 高田 穣 中川 良二 川田 芳雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.26-30, 1985-02-05 (Released:2017-06-28)

1)オキサミドは,pH10以上のアルカリ域で加水分解され,オキサミン酸を経てシュウ酸を生成する.酸性域ではpH1以下でなければ加水分解されない.2)オキサミド分解菌富化土壌の水抽出によって調製したオキサミド分解活性を有する溶液(以下,オキサミド活性溶液と略す)は,フッ化アンモニウムによる滅菌処理,あるいはメンブレンフィルターによる除菌処理によってその活性を失う.3)1)および2)から,土壌中におけるオキサミドの分解は,微生物作用によるものと考えられる.4)^<14>Cで標識したオキサミドをオキサミド活性溶液中で分解させると,オキサミド態炭素はすべて二酸化炭素として回収される.また,分解途中にオキサミン酸とシュウ酸が一時的に検出され,ギ酸は検出されない.5)オキサミド活性溶液中でシュウ酸はオキサミドより分解が速いが,オキサミン酸はオキサミドとあまり変わらない.したがって,オキサミン酸およびシュウ酸の集積がわずかにしか認められないのは,オキサミン酸とシュウ酸が少なくともオキサミドよりも遅くない分解速度を示すためであると考えられる.6)4)および5)から,オキサミン酸およびシュウ酸を通らないオキサミドの分解経路の存否については不明であるが,大部分は次の反応式のように,まず加水分解によって脱アミド化され,順次オキサミン酸とシュウ酸を生成し,シュウ酸はさらに酸化されて二酸化炭素になる経路をたどるものと考えられる.[chemical formula]

1 0 0 0 OA 感音難聴耳の語音弁別検査における最適語音レベルの検討

- 著者

- 高田 敬子 松平 登志正 山下 公一 上地 陽子 友田 幸一

- 出版者

- Japan Audiological Society

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.266-272, 2000-08-31 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 8

感音難聴350耳を対象に67-S語表を用いて語音弁別検査を行い, その結果をもとに, 聴覚域値別 (10dBステップ) に, 域値上各レベルで語音明瞭度がその耳の最高明瞭度であった割合 (最高明瞭度達成率) を求めた。 最高明瞭度達成率が最大であったレベルは, 感覚レベル (本研究では語音聴力レベルと純音検査の平均聴覚域値レベルとの差) で表すと, 平均聴覚域値レベルが10dB台では50dB, これから平均聴覚域値レベルが10dB上昇するごとにほぼ5dBずつ低下し, 70dB台では15-20dBとなった。 これらの結果は, 一般の感音難聴に語音弁別検査, 補聴器適合判定を行う場合に, 明瞭度が最大となる語音レベル (最適語音レベル) を推定する一つの目安となるものと考えられた。

1 0 0 0 OA 左合谷への鍼刺激が左胸鎖乳突筋の反応時間に与える影響について

- 著者

- 酒井 英謙 谷 万喜子 西村 栄津子 上田 愛 福島 綾子 井上 博紀 高田 あや 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.103-107, 2006 (Released:2007-01-30)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 5

According to acupuncture therapy for dystonia patients practised at the Outpatient Clinic, Kansai College of Oriental Medicine, there is a report that remote acupuncture therapy by the meridian concept is effective. It was reported that dystonia is sensory defect rather than dyskinesia, and we report acupuncture therapy of soft stimulus to normalize the upper central nervous system for stimulated sensory nerve. Based on the meridian theory, we investigated the influence of acupuncture stimulus to the sternocleidomastoid muscle (L14) through which the large intestine meridian (L1) passes on the hand, on the central nervous system and muscles by comparison of surface EMGS among 3 groups: no stimulus, 5 min stimulus, 20 min stimulus. After 20 min stimulus, both PMT and MT were significantly shortened compared with before stimulus. However, in the no stimulus and 5 min stimulus groups there were no differences in PMT and MT compared with before stimulus. This suggests that to excite the central nervous system and muscle function via the sternocleidomastoid muscle, 20 min acupucture is needed.

1 0 0 0 地域で生活する視覚障害者の外出状況と支援ニーズ

- 著者

- 高田 明子 佐藤 久夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.94-107, 2012

地域で生活する視覚障害者の社会参加の促進を目的に,ある地方都市の視覚障害による身体障害者手帳取得全数(201人)に郵送アンケート調査を実施した(有効回答49.3%).結果は,視覚障害の程度にかかわらず「危険な外出」状況が70.4%あり,33.7%は転倒・衝突によるけがを経験していた.「閉じこもり」者は42.4%であり,年間を通してほとんど外出していない者が21.2%いた.「閉じこもり」には障害等級,移動能力,外出形態が強く関連していた.多くの視覚障害者は「危険な外出」を繰り返し,視機能が重度に低下した場合「閉じこもり」生活へと移行していた.「閉じこもり」者の59.5%は精神的健康が低かった.視覚障害者の8割は中途視覚障害であったが,福祉サービスの対象になることは少なくそのニーズは潜在していた.家族介助も安全な外出への促進因子というわけではなかった.地域における視覚障害者への外出支援の必要性が示唆された.

- 著者

- 高田 ゆみ子

- 出版者

- 日本共産党中央委員会 ; 1979-

- 雑誌

- 女性のひろば (ISSN:03879429)

- 巻号頁・発行日

- no.406, pp.66-71, 2012-12

1 0 0 0 OA 338. 顎コントロール式電動車いすを使用して大学に入学した第4頸髄損傷者

1 0 0 0 拡大読書器の利用状況

- 著者

- 高田 篤

- 出版者

- 日本ロービジョン学会

- 雑誌

- 日本ロービジョン学会学術総会プログラム・抄録集

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.45, 2006

拡大読書器の利用状況○高田 篤、越後谷 法義、豊田 久、永倉 利美、白神 章 (株)高田眼鏡店 加藤 聡、国松 志保、田村 めぐみ、落合眞紀子、柳澤美依子 (東京大学眼科)【目的】拡大読書器は日常生活用具として広く使用されている。今回我々は、拡大読書器の利用状況を追跡調査することによって、社会資源として有効に利用されているか否かを検討した。【対象と方法】平成14年4月から平成18年4月までに拡大読書器を購入した97名を対象としたところ、対象の平均年齢は68.0±17.0歳であった。視機能障害となった原因疾患は糖尿病網膜症:11例、緑内障:30例、黄斑変性:26例、その他:17例、不明:13例で障害者等級の内訳は1,2級:46例、3,4級:24例、5,6級:16例、不明:7例、該当なし:4例であった。購入後調査時期までの期間は15.9±10.8ヶ月であった。拡大読書器の内訳はTimes社製AV-100:48台、AV-100ネオ:14台、AV-300:2台、ナイツ社製VS-1500AF:22台、VS-2000AF:5台、VS-_III_:6台であった。アンケート調査は電話にて行なった。【結果】電話アンケートの結果、連絡が取れなかった7名を除く、90名中拡大読書器を現在も使用しているが79名(87.8%)、使用していないが11名(12.2%)であった。使用していない理由は視力低下の進行:4名、使用時の眼精疲労や頭痛:5名、高齢の為寝たきりの状態になった:2名であった。使用しなくなった時期は購入後18.0±10.9ヶ月であった。【結論】拡大読書器は日常生活用具の一つとして多くの視覚障害者にとって長期にわたり有用に使用されていることが判明したが、使用できなくなる例もあることから販売後1.5年に使用状況を調査し、非使用例での拡大読書器の有効活用が行われることが望ましいと考えられた。

1 0 0 0 古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術交流

- 著者

- 高田貫太 金跳咏 小島道裕編

- 出版者

- 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

- 巻号頁・発行日

- 2019

1 0 0 0 OA 日本海側における冬季雷の増加傾向について

- 著者

- 高田 吉治 青柳 秀夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー利用シンポジウム (ISSN:18844588)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.147-150, 2010 (Released:2016-07-11)

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 山崎 敏昭 村田 隆紀 岩間 徹 笠 潤平 山口 道明 萬處 展正 高田 雅之 谷口 和成 宮永 建史 藤田 利光

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.358-363, 2004

- 参考文献数

- 8

イギリスの新しいAレベル物理コース「アドバンシング物理」は,今日の社会で生かされている物理学の姿を示すことを特徴の一つとしている。電磁気学においても,実際の変圧器,発電機,モーターなどの仕組みや設計の学習を通して,電磁気学の原理を具体的に学ぶことに力点をおいている。このアプローチについての分析と評価をすると共に,日本の高校物理での電磁気学と比較検討し,日本におけるカリキュラム改善の可能性,方向性について検討する。

1 0 0 0 OA 対人葛藤における寛容性の研究 : 寛容動機と人間関係

- 著者

- 高田 奈緒美 大渕 憲一

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.208-218, 2009-02-27 (Released:2017-02-10)

- 被引用文献数

- 3

In distinguishing internal forgiveness and forgiving behavior, we attempted to identify different motives for these two modes of forgiveness and to examine the effects of interpersonal relationships with offenders and the motives behind forgiveness. Participants recalled personal episodes in which someone hurt them and rated the episodes in terms of the closeness between them and the offender, forgiveness, and the motives for forgiveness. A factor analysis of the motives produced 6 dimensions: need for acceptance, maintenance of relationship, pervasiveness of negative event, maintenance of social harmony, non-commitment, and consideration. We regarded consideration and pervasiveness of negative events as altruistic and the others as egocentric motives. Noncommitment did not correlate with either forgiveness or forgiving behavior. Need for acceptance correlated only with forgiving behavior. Other motives were positively correlated with both internal forgiveness and forgiving behavior. Our results showed that the maintenance of a relationship was highest in conflicts with high-close others. They also showed that need for acceptance, pervasiveness of a negative event, and maintenance of social harmony were higher in conflict with high-close and middle-close others than with low-close others.